Il saggio Z, localizzato nell’area della cd. ‘acropoli’ della città, tra i saggi H/est ed H/ovest (Plan. II), aveva previsto la realizzazione di quattro distinti interventi, così denominati [1] (cf. Tav. IV ???): Saggio Z-vano 311, Saggio Z-vano 312; Saggio Z-vano 313, Saggio Z-strada 107b.

Vano 311

Del vano 311 quando è iniziato lo scavo si conoscevano il lato N, prospiciente la strada 108a, e gli angoli NE e NW, già rilevati da Bernabò Brea [2]. Lo scopo del saggio era di mettere in evidenza l’estensione di questo vano e il rapporto (cronologico e planimetrico) con gli ambienti adiacenti.

La cresta del muro settentrionale, costituito da lastre irregolari di calcare sovrapposte di piatto, era parzialmente in vista per cui è stato possibile identificare la lastra su cui Bernabò Brea aveva misurato la quota assoluta di m. 16,52 s.l.m.

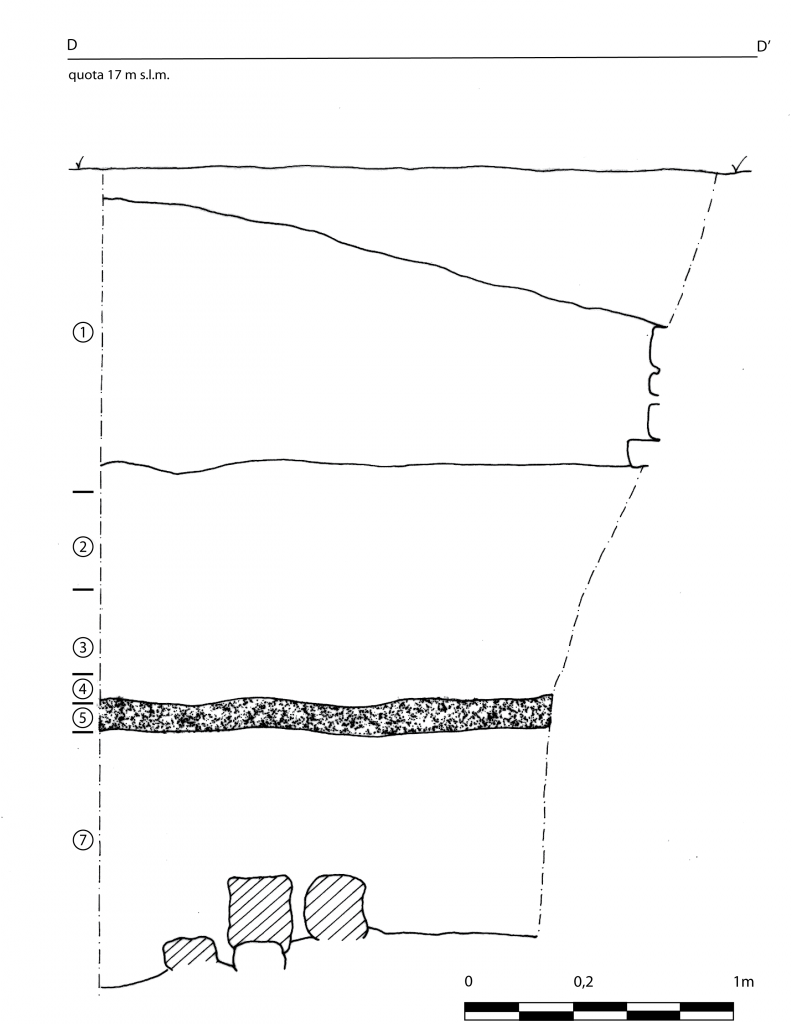

A partire dal piano di campagna, che nel punto più alto verso S si trovava ad una quota di m. 16,92, è stato asportato uno strato di terra mista a sabbia (US 1) che si assottigliava progressivamente verso il muro settentrionale, fino a scomparire in corrispondenza di esso (Fig. II.12.1). Al di sotto di questo strato venivano in luce in tutto il loro spessore i muri, occidentale e meridionale, del vano 311 che si presentavano costruiti nella stessa tecnica del muro settentrionale; ad E, verso il vano 312, si rinveniva un breve tratto di muro, lungo m. 0,95, che sembrava interrompersi bruscamente e in maniera del tutto irregolare.

L’asportazione di US 1 metteva inoltre in evidenza un accumulo di pietre e lastre di varie dimensioni (US 2, quotata da m. 16,52 a 16,24) distribuite uniformemente all’interno del vano, riferibili al crollo dei muri perimetrali. L’asportazione del crollo US 2, di cui è stato lasciato un testimone di 2×1 m nell’angolo SW, dove è stata rinvenuta una grande lastra rettangolare (cm. 42×47; quota: m. 16,31), metteva in luce all’incirca al centro del vano una pentola tripodata frammentaria con resti carboniosi all’interno. Tutt’intorno alla pentola appariva un grumo compatto di terra fortemente arrossata dall’azione del fuoco. Poiché non è stato rinvenuto un vero e proprio battuto pavimentale e la pentola stessa sembrava infossata in uno stato di terra e scaglie di pietra, si è distinto a livello cautelativo un ulteriore livello (US 3, quotata da 16,24 a 16,21) a cui sono stati attribuiti la pentola, i frammenti raccolti intorno ad essa e quelli provenienti dalla stessa quota.

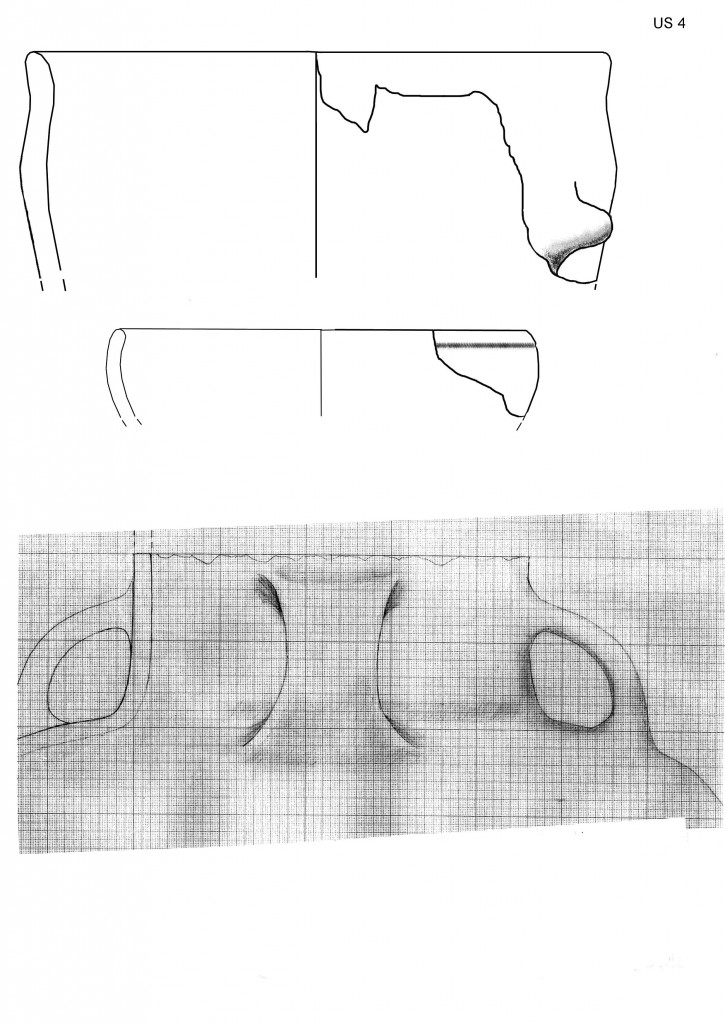

Per verificare la profondità dei muri settentrionale ed orientale e la presenza di eventuali piani pavimentali è stato effettuato un piccolo saggio nell’angolo NE del vano 311, a partire dalla quota di m. 16,21 e per una profondità di circa cm. 30. Non sono stati rinvenuti battuti pavimentali, ma un riempimento di terra e scaglie di pietra che sembra essere del tutto uniforme (US 4).

Da una pulizia accurata effettuata in corrispondenza del setto murario che divide il vano 311 da 312 è stato evidenziato un fitto ammasso di ciottoli e pietre di piccole e medie dimensioni. Questo ammasso di pietre terminava a contatto con il muro meridionale dei vani 311e 312. Nel punto di contatto è stata documentata l’esistenza di una porta, larga m. 1,40. Gli stipiti di questa porta, costituiti da lastre sovrapposte messe di piatto, sono regolari e ben definiti. Due lastre disposte di taglio, allineate lungo l’apertura, sembrerebbero indicare che ad un certo momento la porta originaria sia stata occlusa.

Allo stato attuale, da un esame preliminare e incompleto dei materiali, sembrerebbe che il crollo US 2 abbia sigillato un livello d’uso riferibile al periodo Rosso. Nulla invece si può dire riguardo la cronologia dell’impianto del vano che comunque, se si esclude l’eventuale occlusione della porta sul muro meridionale, non sembra aver avuto sostanziali modifiche a livello architettonico.

Vano 312

Le indagini all’interno del vano 312 si sono concentrate sulla struttura già indicata da Bernabò Brea come “focolare” [3] con l’obiettivo di chiarirne meglio la funzione e la cronologia.

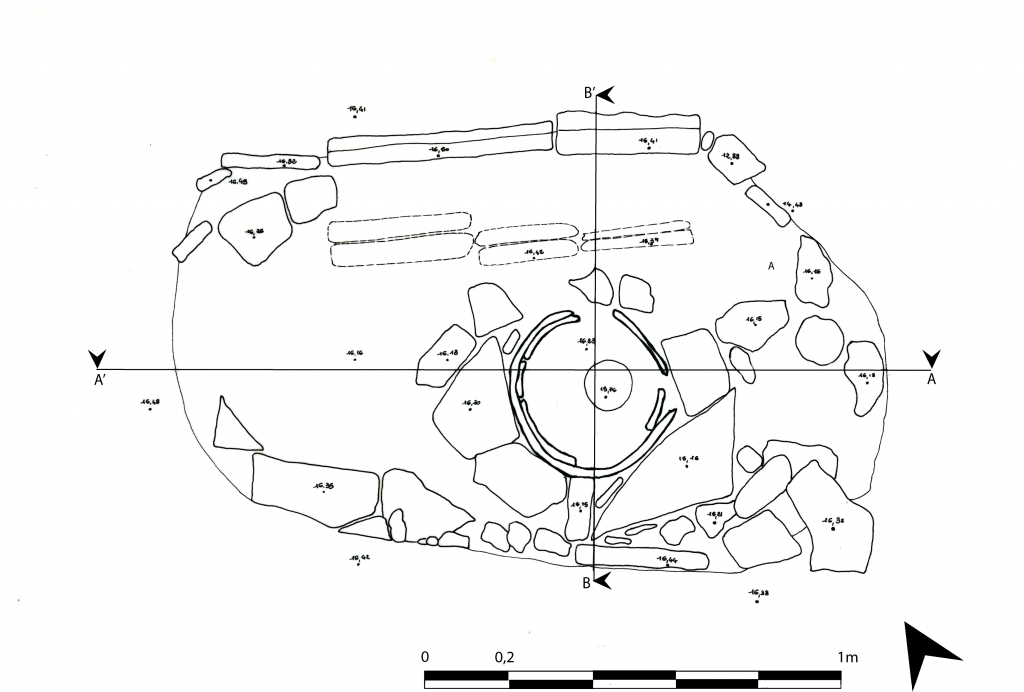

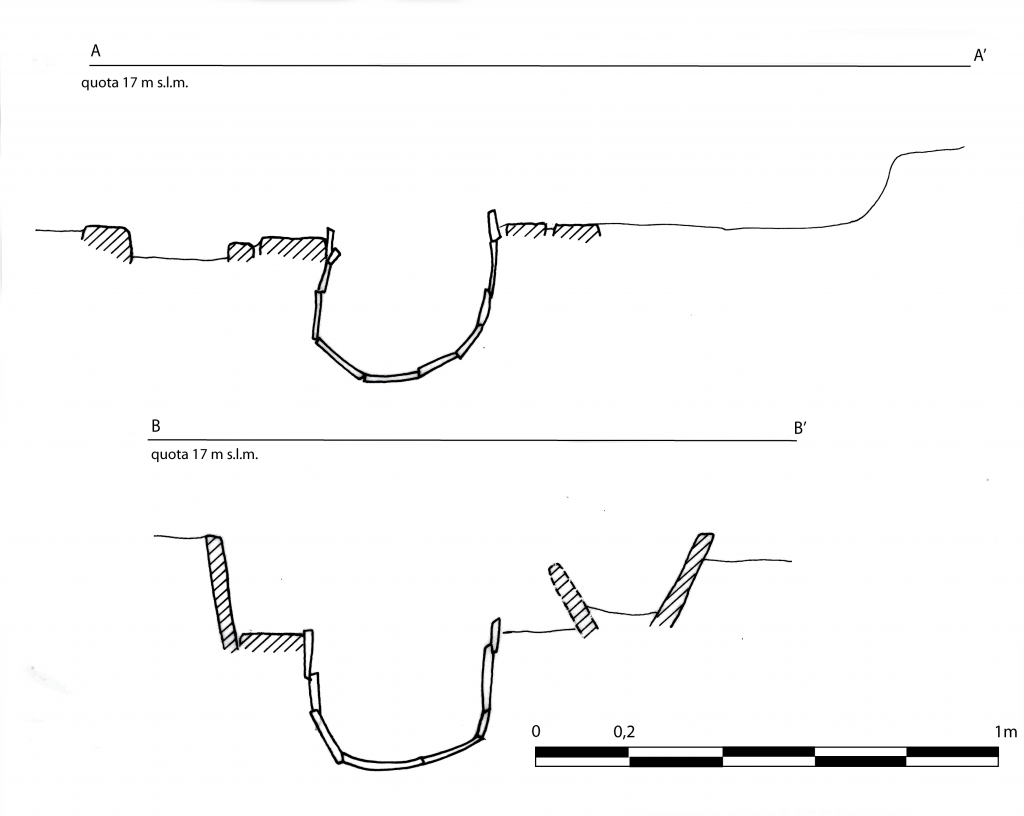

Si è avuto quasi subito modo di accertare che l’area del focolare era limitata solo all’estremità orientale di una più grande struttura in lastre di pietra. Inoltre il focolare, che aveva una forma all’incirca circolare ed era costituito da una forte concentrazione di carboni, si sovrapponeva alla struttura di lastre e non era in rapporto funzionale con essa (Fig. II.12.2).

All’inizio dello scavo questa struttura appariva di forma ellittica, delimitata da una fila di lastre di calcare disposte di taglio, ben conservate sul lato settentrionale e solo parzialmente sugli altri lati, che nel punto più alto sporgevano di circa 10 cm. rispetto al piano conservato del vano 312. Al centro vi era un ammasso di pietre e frammenti di lastre alcune delle quali, di spessore maggiore rispetto a quelle utilizzate per delimitare la struttura, sembravano suggerire una sorta di allineamento parallelo al lato settentrionale. Sulla base di tale suggestione si è ipotizzata l’esistenza di una canaletta interna alla struttura, costituita dal lato settentrionale della struttura stessa e dall’allineamento interno; se così fosse questa canaletta avrebbe avuto una larghezza media di 30-35 cm.

Asportato l’ammasso di pietre e lastre, indicato come livello I, è stato messo in luce, all’incirca al centro della struttura, profonda fino a circa 30 cm rispetto al piano conservato del vano 312, un grande vaso ancora in situ (forse una situla con diametro all’imboccatura di cm. 55,5), infossato quasi per intero (fuoriesce di 4-5 cm. solo l’orlo) in un piano lastricato che in origine doveva pavimentare in modo uniforme l’intera struttura, mentre oggi appare lacunoso nella parte nord-occidentale [4].

La situla è stata interamente svuotata dal terreno che la riempieva, che ha restituito solo pietre e pochi frammenti ceramici, ed è stato evidenziato al suo interno un secondo vaso frammentario disposto in modo tale da “foderare” le pareti della situla. A scopo cautelativo, per garantirne meglio lo stato di conservazione, la situla è stata successivamente riempita di sabbia e la parte di orlo che fuoriusciva dal terreno, già fortemente danneggiata, è stata rinforzata con una soluzione di acqua e vinavil.

A scavo ultimato la struttura si è presentata come una fossa ellittica con l’asse maggiore EW lungo m. 2,23 e l’asse minore NS di m. 1,38, profonda circa 30 cm. rispetto al piano conservato del vano 312, foderata lungo i lati da lastre di calcare e con un piano pavimentale lastricato al centro del quale si trova la situla infossata.

Difficile stabilire la cronologia di questa struttura in base ai pochi materiali rinvenuti, mentre riguardo alla sua funzione l’ipotesi più probabile sembra quella di un impianto per la raccolta, decantazione e conservazione dell’acqua.

Vano 313

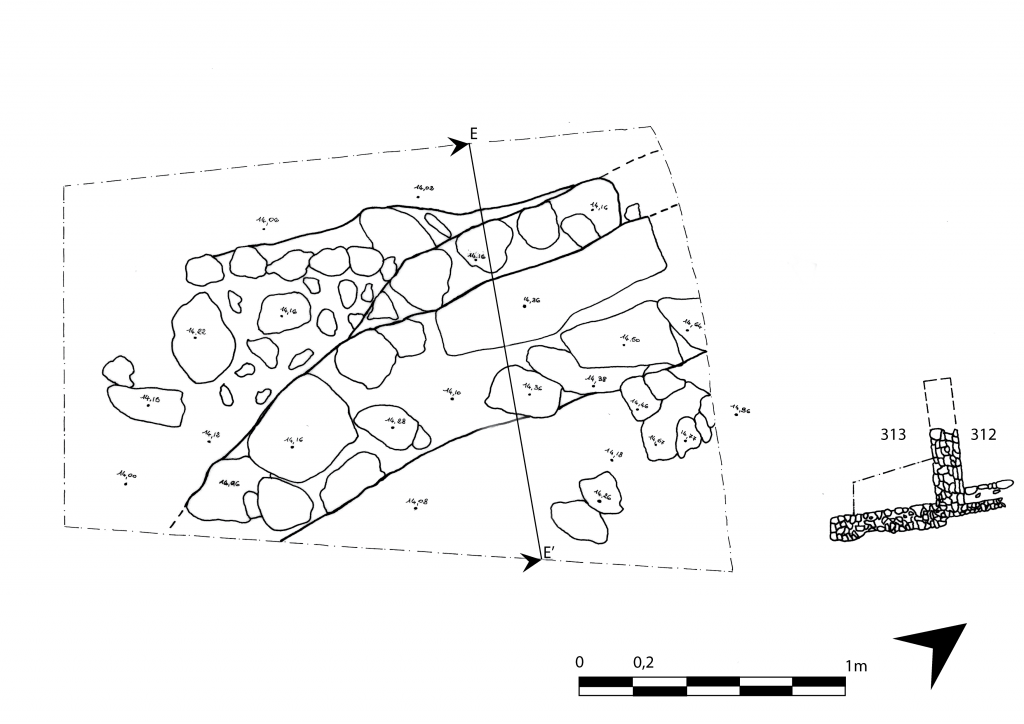

Il saggio in profondità nell’angolo orientale del vano 313 è stato aperto per verificare se il grande muro che fa da spalla verso S all’ultimo tratto della strada 108a prosegua, piegando ad angolo retto, verso SW. Eventualità questa che conforterebbe l’ipotesi relativa all’esistenza di un sistema di fortificazioni a “cassoni” durante il periodo azzurro [5].

Il saggio, che misura m. 1,80 x 2,30, è delimitato a N dal muro che divide il vano 313 da 312 e ad E dal muro che separa 313 dalla strada 107b; il lato meridionale e quello occidentale sono tagliati all’interno del riempimento del vano 313.

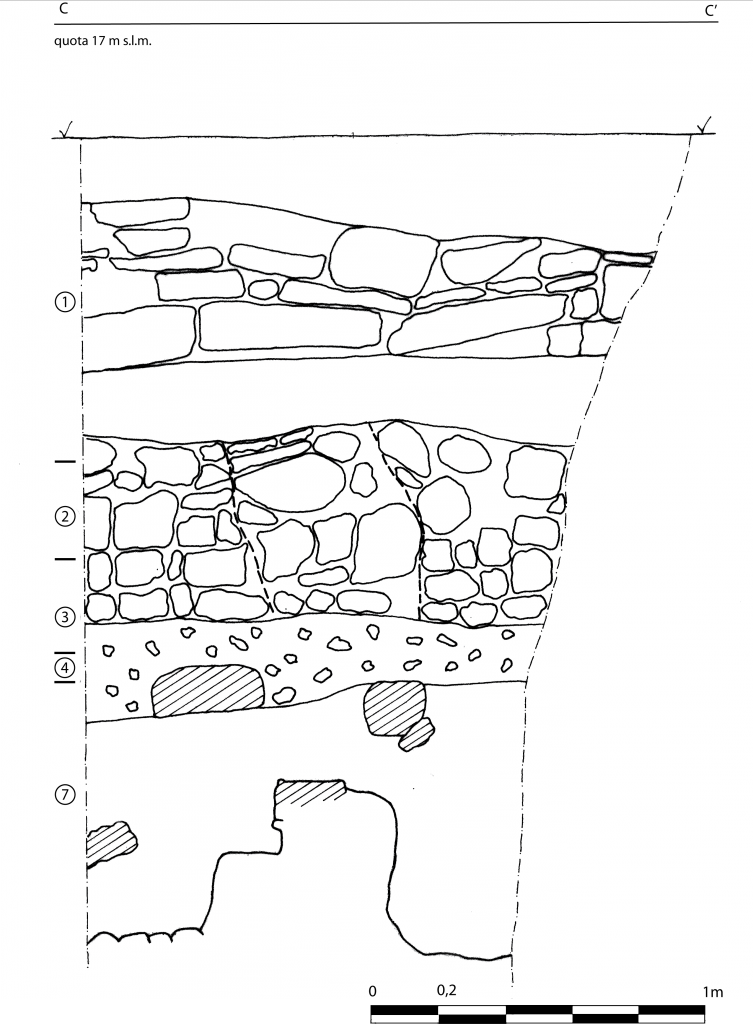

A partire dal piano di campagna attuale, posto ad una quota di m. 16,68, sono state identificate le seguenti unità stratigrafiche:

– US 1 (da m. 16,68 a 15,68): strato di riempimento recente costituito da terra mista a sabbia. Vi sono stati rinvenuti frammenti di vari periodi fra cui, ben rappresentati, quelli giallo e rosso.

– UUSS 2-3-4 (da m. 15,68 a 15,01): strato di terra che oblitera un muro costruito in pietre e ciottoli di varie dimensioni, posto obliquamente lungo la parete settentrionale del saggio. Su questo muro si individuano due linee di frattura forse riferibili a qualche evento sismico. Ai piedi del muro, presso l’angolo settentrionale del saggio, è stata rinvenuta la parte superiore di una grande anfora quadriansata in posizione rovesciata. (cat. US 4 n. 3) Da questo strato provengono frammenti dei periodi rosso (in particolare catt. 1, 2, e 4), e verde, fra cui uno dall’US 3 riferibile ad una ciotola ad orlo rientrante ed un orlo tagliato obliquamente.

– US 5 (da m. 15,01 a 14,92): strato di distruzione costituito da terreno fortemente carbonioso, che ha restituito frammenti ceramici relativi al periodo verde. Tra essi tuttavia si segnala una ciotola emisferica tarda, attribuita in tipologia ancora al periodo Rosso ( tipo A8.5a ). Si segnalano tra questi alcuni elementi appartenenti al periodo Azzurro (tipo C1a.6 e C2.2), interpretabili come apporti dagli strati sottostanti.

Lo strato di distruzione documentato in sezione su tre pareti del saggio (orientale, occidentale, meridionale), mentre non si evidenzia sulla parete settentrionale dove termina in corrispondenza di quella che sembra essere la sottofondazione del muro obliterato dalle UUSS 2-3-4.

– US 6: è stato indicato in questo modo il materiale proveniente dalla pulizia delle sponde del saggio.

– US 7 (da m. 14,92 a circa 14,10): potente strato di riempimento di terreno argilloso che oblitera parte di una struttura in pietra, forse un muro, con andamento leggermente curvilineo che si inoltra sotto la parete orientale e quella settentrtionale del saggio. Ha restituito frammenti riferibili all’azzurro evoluto e potrebbe riferirsi ad un emplecton realizzato attingendo a strati sottostanti.

– US 8: sono stati indicati in questo modo i materiali provenienti dalla pulizia del terreno immediatamente al di sopra delle strutture più profonde rinvenute nel saggio. Sono riferibili al periodo azzurro (generico).

– US 9: strato ricco di carboni nell’angolo NE del saggio. Parzialmente scavato; ha restituito materiali riferibili al periodo azzurro (generico).

– US 10: strato di argilla e terra giallastra nell’angolo SW del saggio. Da esso provengono frammenti ceramici riferibili all’azzurro evoluto.

– US 11: piano di ciottoli e argilla al di sotto di US 10; non è stato scavato. Potrebbe essere in rapporto con la struttura in pietra obliterata da US 7.

Benché il saggio abbia restituito un’interessante sequenza stratigrafica, con strutture riferibili ai diversi periodi, l’unico dato che viene da esso in relazione alla ricostruzione del sistema difensivo del periodo Azzurro è di ordine negativo: non si sono rinvenute tracce dell’ipotetico lato lungo del “cassone” difensivo ma ciò potrebbe dipendere dal fatto che il saggio si colloca a ridosso (e non in coincidenza) del grande muro che si rileva in prossimità dell’angolo NE del vano 312 e sotto il muro orientale del vano 314 [6], inoltre il materiale rinvenuto fino almeno all’US 7 colloca le strutture architettoniche messe in luce in questa area almeno al periodo verse (US 5) e rosso (US 1-4).

Strada 107b

Si è effettuato qui un limitato intervento, localizzato nell’angolo tra il muro orientale del vano 312 e il grande muro del periodo Azzurro che chiude a S la strada 108a. Si è cercato con questo saggio di verificare se vi fosse comunque, almeno in prossimità dello stesso grande muro attribuito dal Bernabò Brea all’azzurro, un qualche prolungamento verso SW.

Anche in questo caso si è avuto però un risultato apparentemente negativo per cui resta in dubbio l’ipotesi che il grande muro S individuato dal saggio Hest, abbia avuto un braccio di prolungamento verso SW in questo punto.

In questo saggio è documentata una complessa sovrapposizione di strutture murarie, purtroppo non correlabili con sequenze di materiali: la faccia meridionale del grande muro Azzurro ha subito una sorta di rifascio con pietre e ciottoli a cui si sovrappone trasversalmente un muro in blocchetti squadrati di pietra che è stato a sua volta obliterato dal muro orientale del vano 312.

Antonio Salerno

con la collaborazione di Manuela Novati

Catalogo dei materiali

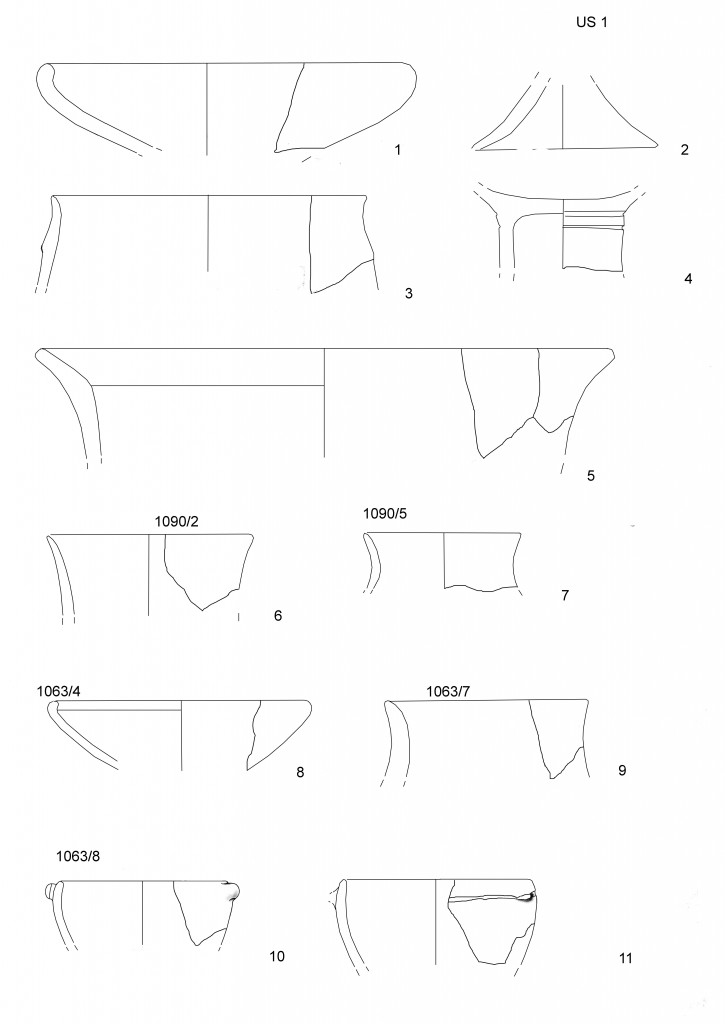

US 1 (Tav. II.12.1)

US2 (Tav. II.12.1)

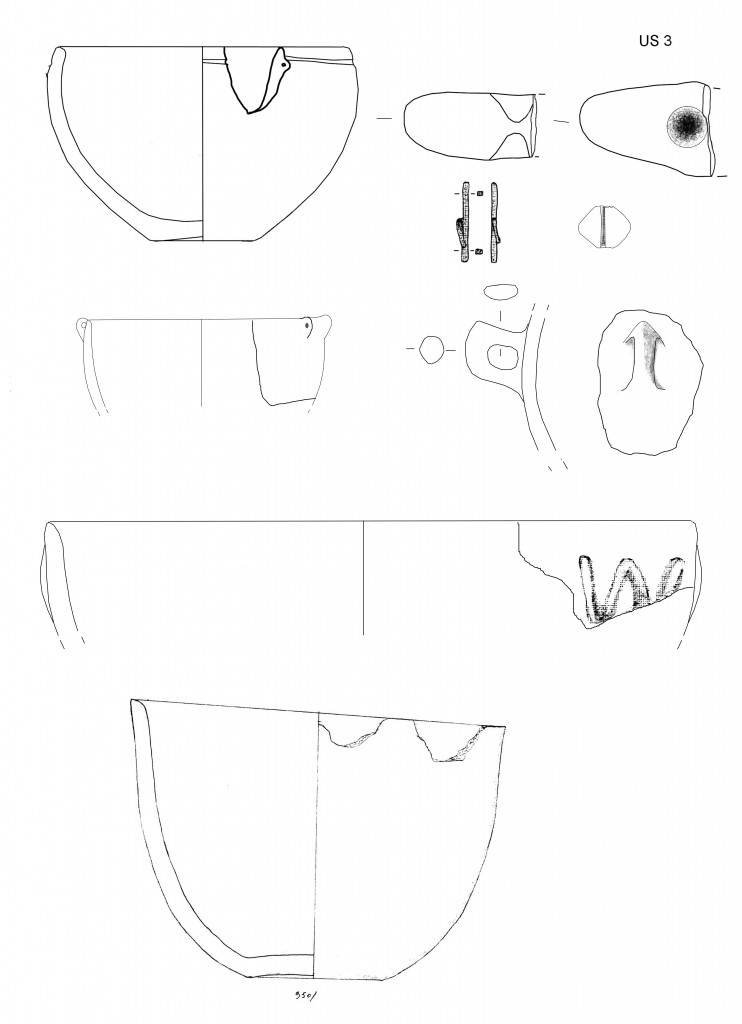

US3 (Tav. II.12.2)

US4 (Tav. II.12.3)

Tavole dei materiali

Note

[1] Il saggio Z, condotto nelle campagne 1993 e 1995, sotto la direzione dello scrivente, era stato denominato inizialmente “108a”, con riferimento alla stradella di cui intendeva ricostruire l’assetto topografico e cronologia. Per questo motivo la documentazione di scavo e di inventario dei materiali reca la dicitura “108a” (con l’ulteriore distinzione del vano di riferimento) e non Z. Successivamente il saggio si è esteso fino a rappresentare la cerniere tra i saggi H/est ed H/ovest. La denominazione “saggio Z” è stata assunta per chiarezza in fase di studio e pubblicazione.

[2] Poliochni I, 243 ss.

[3] Poliochni I, 249.

[4] I materiali rinvenuti immediatamente sopra questo piano lastricato sono stati indicati come “livello II”.

[5] Cf. supra, II.4 Saggio H/est.

[6] Cf. supra, II.4 Saggio H/est.