I sondaggi geomorfologici effettuati durante la campagna del 1991 sono stati indirizzati alla verifica delle anomalie segnalate dalle prospezioni geofisiche ed alla raccolta dei dati necessari ad una ricostruzione morfologica del paleoambiente, immediatamente circostante la collinetta su cui sorge la cittadella.

Su 27 carotaggi eseguiti, diciannove hanno intercettato stratificazioni con chiari segni di frequentazione di età preistorica e/o classica mentre gli altri contenevano sedimenti archeologicamente sterili. D’altra parte, le sole notizie che si possedevano circa il substrato sterile provenivano dai saggi eseguiti negli anni ‘50 nella piazza 106 [1] e all’interno del megaron 605 [2].

Per quanto concerne una loro più precisa attribuzione cronologica sono stati raccolti dati e materiali che consentono di determinare, con sufficiente precisione, a quale orizzonte culturale della vita del sito attribuire l’uso delle singole aree indagate.

L’area di estensione dell’insediamento preistorico

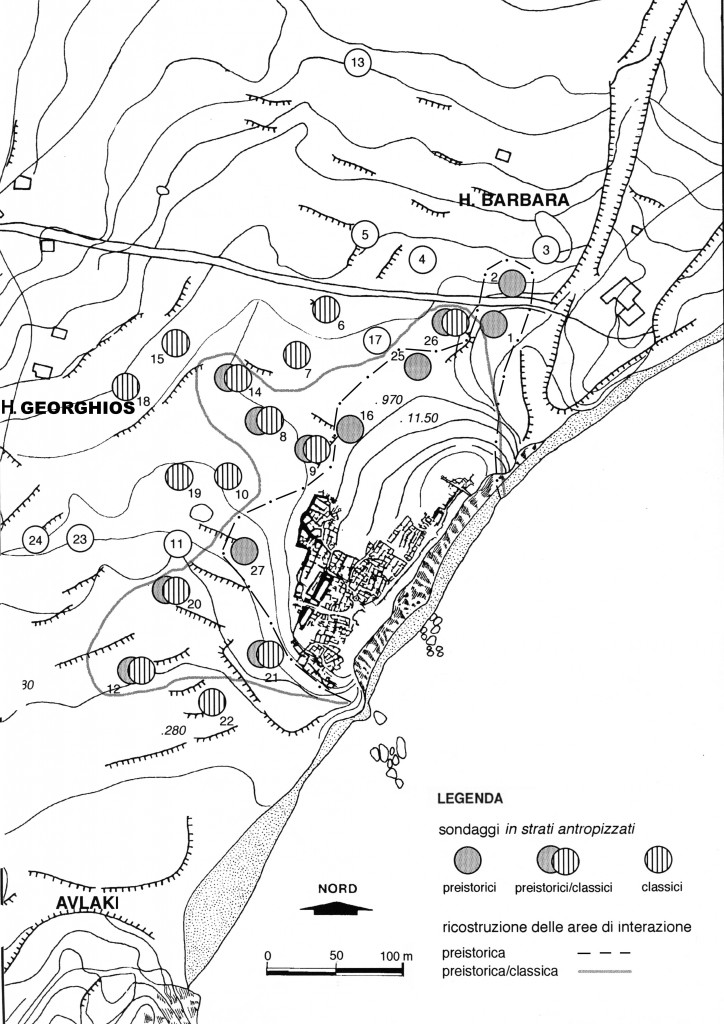

La zona che comprende i sondaggi da cui provengono i materiali di età preistorica, è indicata da una linea a punti e tratti mentre i cerchietti con tratteggio verticale ravvicinato indicano i singoli carotaggi (Fig. I.2.1). Si tratta di un areale ben delimitato e circoscritto tra il vero e proprio alto morfologico su cui si imposta la cittadella e parte della valletta retrostante, con l’Avlaki e la fiumara Psatià come confini meridionale e settentrionale.

Si viene così a definire una fascia di almeno 50 metri che contorna il perimetro urbano già noto e che rappresenta il limite massimo della frequentazione preistorica.

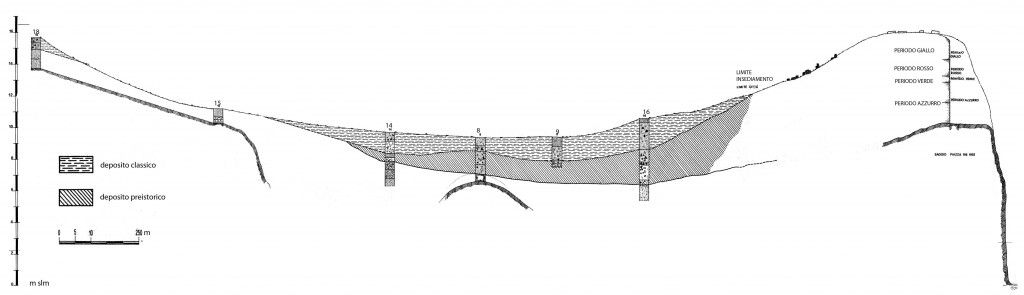

La sezione E/W (Fig. I.2.2), perpendicolare alla città e comprendente i sondaggi 9, 8, 14, 15, 16, e 18, mostra che tale strato si assottiglia progressivamente man mano che ci si allontana dall’abitato in direzione della chiesina di H. Gheorghios e che sembrerebbe colmare una serie di sacche esistenti nel substrato sterile, contribuendo al modellamento della morfologia attuale sostanzialmente pianeggiante.

Questo strato presenta inoltre alcune caratteristiche utili per una sua interpretazione in senso storico:

a) In alcuni sondaggi (20 e 21) il terreno presenta tracce di una più intensa frequentazione ed i materiali in esso contenuti si presentano in buono stato di conservazione tanto da permettere una loro classificazione cronologica. In particolare è stato possibile riconoscere alcuni frammenti attribuibili con sicurezza al periodo Azzurro arcaico:

- un frammento di peduccio di brocchetta rinvenuto a quota assoluta s.l.m. + 3,99 [3];

- un frammento del fondo di una scodellina troncoconica [4];

- un frammento di ansa ad anello con costolatura, probabilmente di brocchetta [5], rinvenuta alla quota assoluta s.l.m. di + 3,80.

La profondità di questi frammenti, la loro datazione e la natura del terreno che li contiene farebbero interpretare questo strato come l’esito di una giacitura primaria dovuto, cioè, ad un momento in cui la cittadella del periodo Azzurro, ancora non delimitata da muri, si estendeva oltre al perimetro attualmente noto. Un tale fatto verrebbe a confermare quanto già intravisto dal Bernabò Brea con il rinvenimento di alcuni ambienti al di fuori delle mura, e da noi sul fondo del Saggio A.

Pertanto all’interno di quella fascia di circa 50 metri entro cui si svolge la frequentazione preistorica, s’intravede una porzione d’area relativa ad un’espansione in direzione SW della cittadella del periodo azzurro arcaico.

b) Nei sondaggi più vicini alle mura (nn° 16, 20, 21) è documentata una sottile lente di ostriche presente rispettivamente alla quota assoluta s.l.m. di m 8.08, m 3,74 e m 4.04. Una concentrazione della stessa natura era stata individuata già nel 1988 nel Saggio A, alla quota assoluta di circa 5 metri s.l.m.

Si ha l’impressione che si tratti dello stesso piano di frequentazione databile al periodo Azzurro evoluto quando la cittadella era stata racchiusa dentro il muro e già iniziava a formarsi fuori di esso quella “discarica” già individuata con gli scavi degli anni ‘30.

c) Mancano attualmente dati che possano permettere, con un certo grado di attendibilità, una spiegazione sia per quanto riguarda le tracce di frequentazione preistorica delle aree più lontane dalle mura sia per quanto riguarda gli strati superiori a quelli descritti nel punto b.

L’assoluta assenza di strutture abitative, la natura della sedimentazione (limi e sabbie) e lo stato di conservazione del materiale archeologico potrebbero far pensare ad una giacitura secondaria dovuta ad un’azione di dilavamento e trascinamento idrici. Risulta però prematuro stabilire la meccanica di questa formazione e l’agente che lo ha determinato anche se in via puramente ipotetica, è opportuno richiamare il ruolo che può aver giocato nella modellazione dell’ambiente intorno a Poliochni il vicino Avlaki che doveva allora avere una portata molto più consistente dell’attuale. Esso, infatti, potrebbe esser responsabile di tutti i sensibili cambiamenti che sarebbero avvenuti dopo il periodo Azzurro arcaico anche se di essi non è tutt’oggi possibile comprendere a pieno la reale portata e dinamica. Potrebbe trattarsi di cambiamenti improvvisi a seguito di periodiche alluvioni oppure cambiamenti lenti ma costanti quali i ruscellamenti dovuti alle acque meteoriche. Non sembra però esservi dubbio che connesso con questi cambiamenti poté avvenire la contrazione dell’insediamento sul promontorio antistante il mare e protetto, verso terra, da imponenti mura.

In questo senso era già stata avanzata da S. Tiné [6] un’ipotesi funzionale alternativa per le fortificazioni di Poliochni, basata, tra l’altro sulla localizzazione dei tratti di fortificazione più imponenti proprio nell’area sud-occidentale, verso l’Avlaki. A suffragio di questo tipo di interpretazione potrebbero andare i risultati emersi dal Saggio A del 1988 [7] a ridosso delle mura, dove a strati sensibilmente antropizzati si alternavano livelli sterili o semi-sterili argillo-limosi, di probabile natura alluvionale, con inclinazione dalle mura verso la piana e l’esterno dell’abitato.

Il cospicuo interro nei pressi della foce dell’Avlaki e dello Psatià contribuiscono, a loro volta, a rafforzare l’ipotesi di un loro sensibile coinvolgimento nel processo di deposito alluvionale; alcuni sondaggi infatti, distanti dal mare oltre 50 metri, (carotaggio 22 e trivella 3) hanno restituito alla quota assoluta di cm 30 s.l.m. un livello di sabbie marine, indizio di una probabile linea di costa sensibilmente più arretrata.

Se quindi dobbiamo ipotizzare una morfologia costiera ben più articolata, con una spiaggia nei pressi del sondaggio 22, occorre pensare alla cittadella di Poliochni come ad un insediamento situato proprio in prossimità di un ridosso naturale che poteva costituire un punto di facile approdo e su un promontorio, prospiciente il mare, sensibilmente più alto rispetto alla piana di quanto non appaia adesso.

L’area di estensione dell’insediamento storico

L’area circoscritta da una linea continua grigia (Fig. I.2.1) comprende invece i sondaggi che hanno restituito materiale di età storica (cerchietti con tratteggio verticale distanziato).

La zona corrispondente è quella della valletta alluvionale ad W del sito di Poliochni e della collina di H. Gheorghios; inoltre un consistente spessore dello strato storico (m 1,70 circa) è stato rilevato anche in sondaggi dislocati altrove, come il sondaggio 21, condotto presso le mura urbiche, dove negli anni ‘30 erano state identificate strutture di età romana [8].

Il materiale fittile di età storica, recuperato dai sondaggi eseguiti in prossimità di H. Gheorghios comprende elementi databili genericamente ad età ellenistica (v.n.) e soprattutto romana.

Per quest’ultima fase, particolarmente significativi sono stati i rinvenimenti di alcuni laterizi.

Sembra invece da escludere una frequentazione sia storica che preistorica dell’area a N della stradella carrabile di accesso al sito, cioè lungo le pendici meridionali della collina di H. Barbara come rilevato dai carotaggi 4-5 e 13.

Infine sovrapposizioni di strati storici e preistorici sono state osservate in zone di contatto tra le due aree (da N: sondaggi 26, 14, 9, 20, 21, 12) lungo il limite di estensione massimo dello strato preistorico.

A conferma dell’esistenza di una stratigrafia di età storica si aggiungono i risultati del saggio di scavo effettuato presso il carotaggio 8 che hanno restituito strutture genericamente riferibili ad età romana.

Ulteriori dati sono però evidentemente necessari per completare un quadro per ora solo preliminare e con ampi margini di incertezza ma, in base alle considerazioni appena esposte, sembra fin d’ora possibile stabilire alcune ipotesi di lavoro che necessitano di una verifica mediante scavo stratigrafico. Essi consistono in:

- estensione dell’insediamento urbano del periodo Azzurro (arcaico) nella fascia esterna alla cinta muraria e delimitazione del suo eventuale nuovo perimetro;

- esistenza di un deposito alluvionale stratificato in successione a quello preistorico e precedente quello storico, databile ad una fase avanzata del periodo Azzurro del quale è ora necessario verificarne in ogni piccola area la portata al fine di una più facile localizzazione della necropoli;

- morfologia del territorio attorno a Poliochni sensibilmente mutati rispetto al panorama odierno.

Se la corrispondenza cronologica tra l’insorgere del fenomeno alluvionale e la contrazione dell’insediamento, con allestimento di opere murarie di argine e terrazzamento, dovesse esser confermata dai saggi di scavo programmati per la campagna 1992, ne conseguirebbe una decisiva prova per un’interpretazione in senso ambientale-civile e non strategico-militare dell’intera cortina muraria di Poliochni. Inoltre, se venisse accertata questa corrispondenza cronologica, saremmo in possesso di un dato prezioso per la localizzazione della necropoli, almeno quella del periodo Azzurro, che necessariamente dovrebbe esser situata sotto la spessa coltre alluvionale post periodo Azzurro arcaico.

Vincenzo Tiné, Antonella Traverso

NOTE

[1] Dopo 5,25 m di deposito archeologico Bernabò Brea incontrò il substrato di arenaria a m 9,75 s.l.m.: Poliochni I, 42.

[2] La roccia fu incontrata qui alla quota assoluta di m 6,25 s.l.m.: Poliochni I, 56-57; cf. supra, Fig. I.2.2.

[3] Cf. Poliochni I, tav. XLIIIb.

[4] Cf. Poliochni I, tavv. XXX-XXXI.

[5] Cf. Poliochni I, tav. XLIIa.

[6] Ricciardi – Tiné 1991, 401.

[7] V. supra, cap. I.1.

[8] Poliochni II, 12-13.