-

La topografia

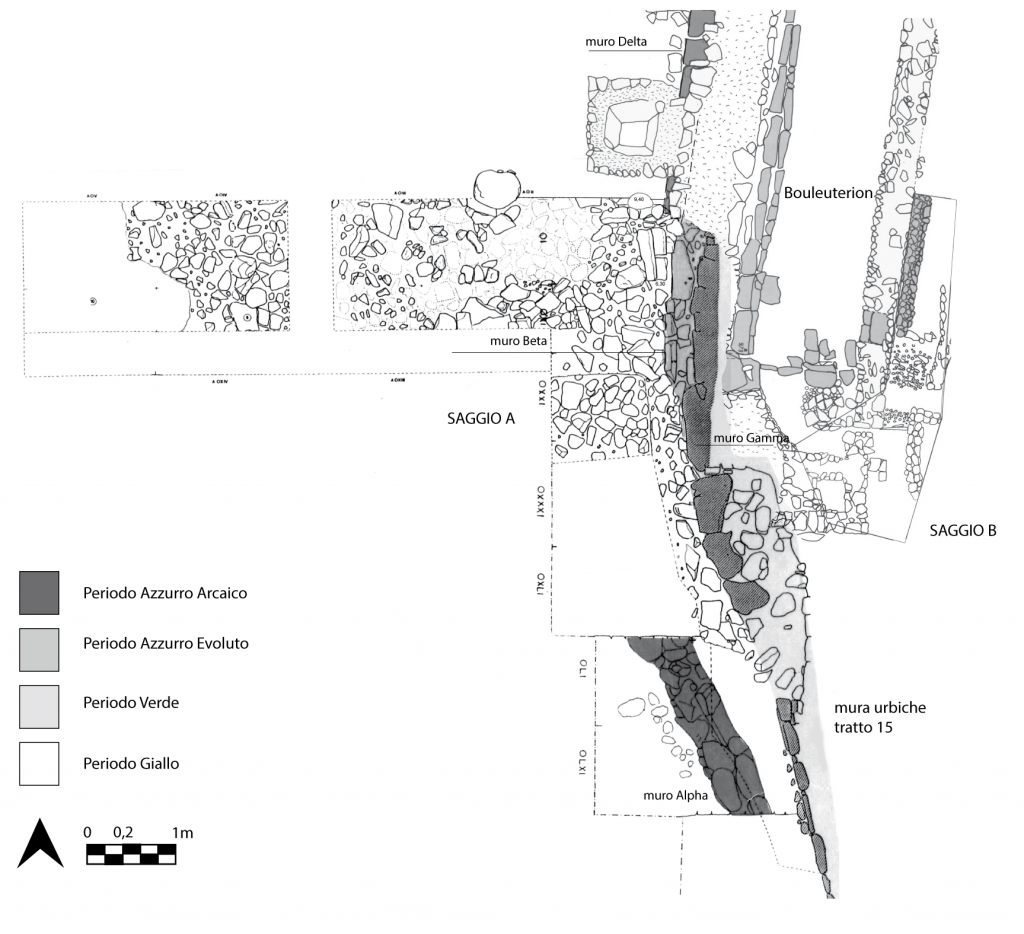

E’ questo il primo della serie di saggi condotti nel sito di Poliochni con la ripresa delle ricerche già nel 1988; esso è stato aperto sul lato sud-occidentale della cittadella, all’esterno della cortina muraria, in corrispondenza cioè del testimone ancora conservato tra la porta urbica e il tratto di mura denominato dal Bernabò Brea tratto 15 (fig. 1). [1] (Tav. I).

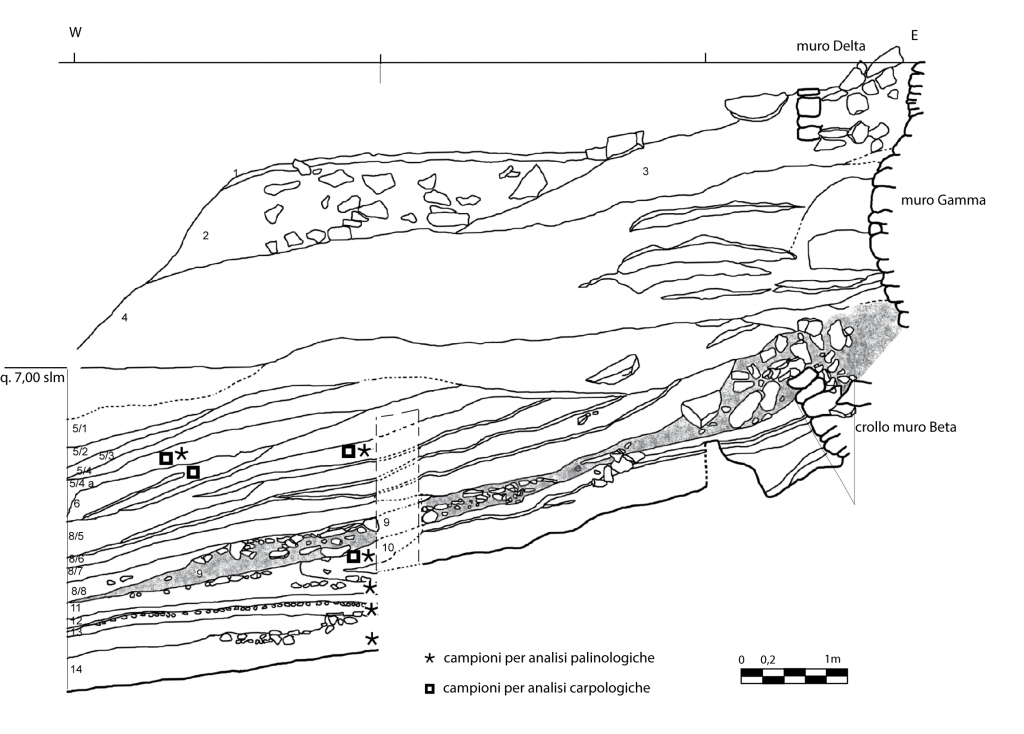

Con questo saggio sono stati attraversati numerosi livelli accumulati in prossimità delle mura con uno spessore complessivo del deposito che in certi punti ha raggiunto i 4,5 m con una forte inclinazione da E verso W, cioè dalla città verso la pianura; il saggio è stato articolato in settori di 1,5 di lunghezza (in direzione E/W) ed un metro di larghezza (in direzione N/S) ai quali è stata assegnata una numerazione romana procedendo per decine in direzione S/N (quindi: O, X, XX, XXX ecc.) e per unità in direzione E/W (I, II, III, IV, V ecc).

In alcuni settori – quelli più vicini alla porta urbica – è stato possibile attraversare l’intero deposito grazie all’esistenza di un testimone lasciato dai vecchi scavi; in altri casi invece -sul lato meridionale del saggio, verso la foce dell’Avlaki – lo scavo è proceduto a partire dal livello al quale si erano arrestate le ricerche negli anni ’30, ossia in corrispondenza del punto di partenza della rampa di accesso alla città, ad una quota sensibilmente più bassa.

Lo scavo [2]

L’indagine del saggio A è stata intrapresa in quattro diverse campagne, delle quali la prima del 1988, condotta in collaborazione con la allora K’ Eforia di Mitilene [3] e, a partire dal 1992 fino al 1995, in regime di concessione di scavo del governo greco alla Scuola Archeologica Italiana di Atene. Queste tre campagne sono state coordinate da chi scrive con la collaborazione dell’arch. A. Oneto (per il 1994) e di alcuni operai.

Con questo saggio sono stati attraversati i diversi livelli depositatisi nel tratto antistante le mura per un’estensione di 7,5 m; nei settori più lontani dalle mura e si è raggiunto il substrato roccioso, contraddistinto da una pendenza naturale pari al 4,6%.

Gli orizzonti culturali e strutturali (Fig. II.1.1)

1. L’orizzonte Nero ed Azzurro

Sono questi i due orizzonti cronologici più ampiamente documentati ed intercettati dai diversi strati indicati da 15 a 10.

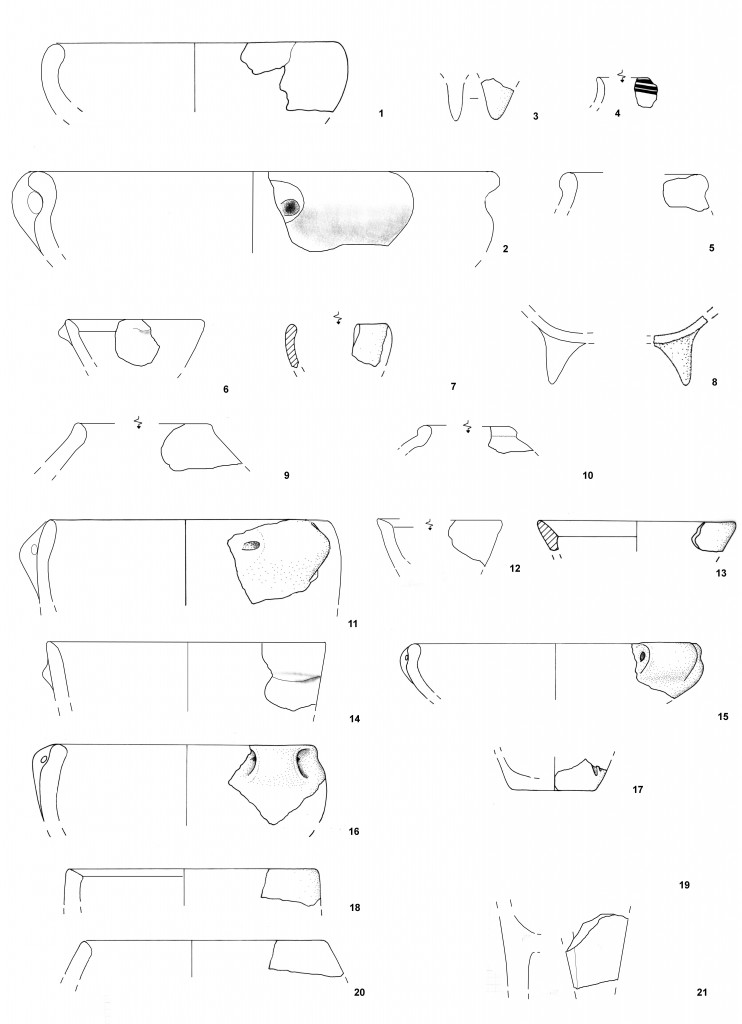

Lo strato più profondo (15), appoggiato direttamente sulla roccia, non ha restituito indizi di una qualche struttura architettonica anche se chiaramente si doveva estendere oltre la zona indagata; era più poderoso nell’area occidentale dello scavo (settori V, XV e OXV) e di minore entità nei pressi delle mura, in contropendenza rispetto al fondo roccioso; dal punto di vista sedimentologico era connotato da matrice sabbiosa (2.5 Y 5/6) con scheletro alternato a piccoli sassolini ed ha restituito poco materiale archeologico; tuttavia quanto recuperato consente comunque di riconoscere una prima frequentazione del periodo Nero, per la presenza di un peduccio conico di brocchetta e di un frammento sempre di brocchetta a fasce dipinte di colore bianco (catt. 2 e 4).

Il soprastante strato 14 era caratterizzato da una componente più argillosa di colore oliva, sempre con scarso materiale archeologico, ascrivibile con molta probabilità già ad una fase dell’Azzurro arcaico. Pur trovandoci nell’impossibilità di associare anche questo strato a qualche struttura di riferimento, i materiali ceramici da esso provenienti (catt. 6-10) presentano affinità cronologica con quanto proveniente dai successivi 13 e 12, per i quali era invece possibile stabilire un contatto con strutture funzionali vere e proprie.

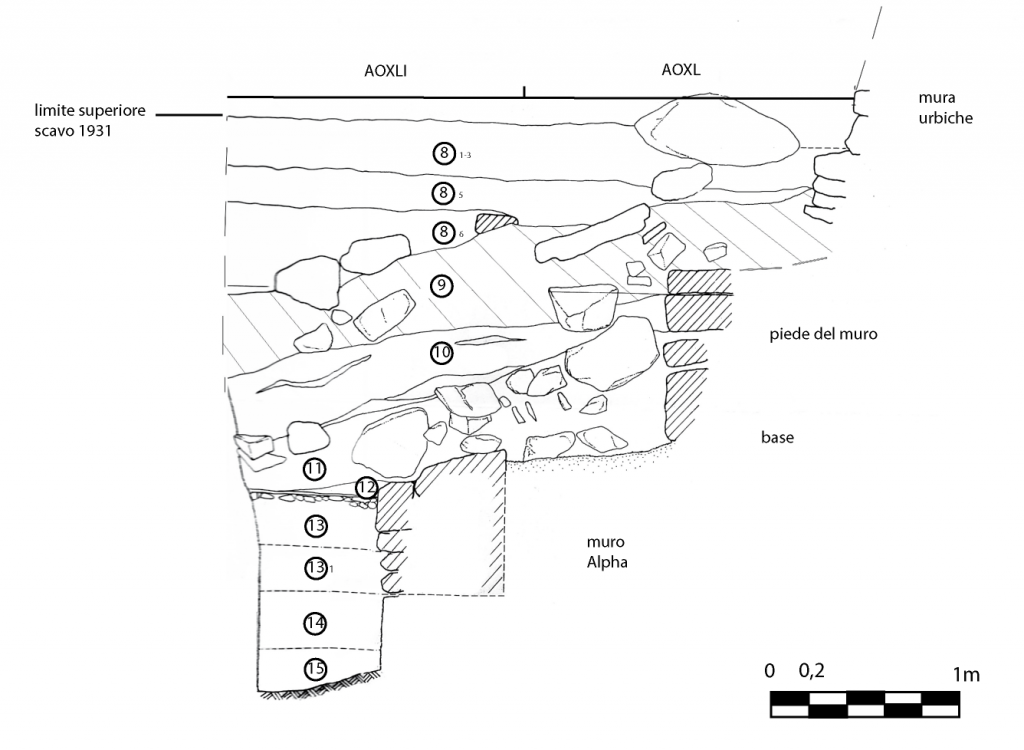

Lo strato 13 presentava una superficie, a contatto con 12, distinta e caratterizzata da maggiore frazione di piccolo pietrisco con scheletro sabbioso di colore grigio (10 YR 5/2) alternato a screziature gialle (2.5 Y5/6). Al contrario di 13, 12 aveva un andamento decisamente pianeggiante ed era frammisto a diverse lenti argillose di colore giallastro (2.5 Y 5/4) giustapposte che non coprivano mai l’intera superficie dei due settori scavati. Sulla base dell’andamento, di questo suolo di distacco e per la presenza di 5 buche di diametro compreso tra i cm 13 ed i cm 15, probabili sedi di pali lignei, questi due strati già durante la campagna del 1992, erano stati interpretati come suoli d’uso. Con la successiva campagna del 1993 quest’interpretazione veniva confermata dal rinvenimento di un muro rettilineo a doppio paramento conservato in altezza per due filari di pietre (sviluppo massimo cm 55); questo muro, messo in luce per una lunghezza totale di m. 2,30 (muro alpha), era in parte coperto dalla cinta muraria che corre obliquamente rispetto al suo filo. Questo muro, in associazione con il suolo d’uso identificato con lo scavo 1992, è stato interpretato come il residuo di una struttura abitativa, solo parzialmente ricoperta dal muro di cinta e databile alla fase Azzurra arcaica come testimoniano i numerosi elementi decorati a scanalature esemplificati nei catt. 17 e 19 le nuove forme quali l’anfora (cat. 27) o il tripode (cat.21 e 26) con sporadici elementi ancora attribuibili al periodo nero, fase recente (catt. 12 e13 dallo strato 13 e catt. 24, 25 e 32 dallo strato 12). In particolare gli elementi del periodo Nero provengono da una buca di profilo irregolare i cui limiti tuttavia non sono stati accertati a causa delle ridotte dimensioni del saggio. La presenza poi di un frammento di brocchetta dipinta inglobata nella malta che componeva il muro alpha (cat. 33) potrebbe esser indizio di un termine post quem per la sua datazione. La limitata estensione dello scavo non ha consentito di definire anche la planimetria della struttura che fu, con molta probabilità obliterata da un crollo soprastante a cui sono associate lenti di ceneri più o meno carboniose (2.5 Y 5/2), articolate ed in prossimità delle mura in due strati (strati 11 e 10/3-2) [4], molto più ricchi di pietre nei settori prossimi alle mura (Fig. II.1.2).

Di certo il muro alpha non era più in funzione quando fu realizzato il primo grande muro di cinta della città che, per un piccolo tratto e quasi appoggiandosi ad esso con la sua fondazione, gli si sovrappone, lo intacca con la fossa di fondazione nei settori meridionali dello scavo (OXLI E OLI) e attraversa, nei settori settentrionali (OI), i livelli abitativi.

Alla prima fase di vita di questo muro e forse ad un suo primo probabile cedimento apparterrebbe 11 che rappresenta anche la defunzionalizzazione della struttura abitativa. Questo strato, di spessore considerevole soprattutto in prossimità del muro di cinta (cm 30 circa), è caratterizzato da grossi blocchi disposti a scarpata dalla città verso la pianura tali da esser interpretati come il frutto di un crollo e presentava caratteri evidenti di forte organicità. Circa l’orizzonte cronologico si evidenziano in esso alcuni elementi tipici di decorazioni a solcature (catt. 42-43), di scodelle su alto piede (37-39) e due frammenti di ceramica di classe protoegea (cat. 42); si evidenziano tuttavia alcuni elementi più antichi come la scodella su alto piede (cat. 32); si segnala un frammento, cat. 33, di ceramica dipinta che era inglobato nell’emplecton del muro alpha.

L’andamento dello strato 11 è riprodotto dal soprastante 10, cineritizio, estremamente sciolto e ricco di resti organici emersi dalla flottazione; i tre livelli: 10/3, 10/2 e 10/1-0 nei quali è stato distinto all’atto dello scavo, non sono stati riconosciuti sull’intera area indagata; infatti 10/3 e 10/2 sono stati isolati solo nei settori 0LI e 0LXI, nella campagna del 1993, proprio a ridosso delle mura. Tra l’esiguo materiale recuperato non si segnalano evidenti elementi diagnostici in senso cronologico; si può riconoscere un piede di tripode (cat. 53) non insellato come gli esemplari cronologicamente riferibili all’Azzurro o la ciotola emisferica tipo A6.6 anch’essa databile all’Azzurro evoluto.

Ad una fase successiva dal punto di vista stratigrafico e strutturale deve esser invece riferito lo strato 10 livv. 1 e 0 che si estende su tutta l’area di scavo indagata durante le due campagne, quindi anche nella porzione più distante dalle mura. Questi livelli si adagiano davanti alle mura e ne coprono anche la fossa di fondazione con spessore variabile, compreso tra 15 e 20 cm (figg.2 e 3). Essi sono stati interpretati come corrispondenti alla fase di frequentazione dell’area quando la città era circondata da un primo poderoso muro di cinta che spiccava dal piano di campagna per un’altezza minima simile a quella tutt’oggi messa in luce di circa m 3,20, con una quota esterna di frequentazione a circa 6,30 metri s.l.m. ed una interna, corrispondente al piano di calpestio del bouleuterion di 9 metri s.l.m.

Il materiale che caratterizza lo strato appartiene all’Azzurro evoluto, con scodelle su alto piede con prese a perforazione o finta presa (catt. 55), ciotole emisferiche (cat. 56), decorazioni a scanalature; si attesta la presenza di tripodi (catt. 59 e 75) e anfore (cat. 63 e 74). I materiali da questi livelli, tra l’altro, presentano condizioni di conservazione molto migliori rispetto agli strati fino a qui analizzati, aspetto che potrebbe quindi confermare l’ipotesi che essi rappresentino un suolo d’uso davanti alle mura.

Lo strato 9 che si sovrappone, composto da grossi blocchi di pietra e da una malta argillosa pressoché sterile si estendeva per tutta la lunghezza del saggio A (oltre 8 metri) e presentava un accumulo più sensibile ai piedi delle mura, con uno spessore massimo di cm 70 (Fig. II.1.2). La forte pendenza, la distribuzione su tutta l’area di scavo e la composizione dello strato lo hanno fatto interpretare come il risultato di un ampio crollo del muro di cinta (paramenti interno, esterno ed emplecton), sul quale si impostò direttamente il suo restauro operato già in antico. Da tale evidenza archeologica deriva che in questa fase non poteva coesistere una “discarica cineritizia” antistante le mura poiché se essa ci fosse stata, avrebbe impedito la disposizione del deposito nella maniera in cui esso è stato messo in luce.

Circa il motivo del crollo, già in fase di scavo, si era avanzata l’ipotesi di un terremoto, evento che avrebbe potuto giustificare il modo di disposizione sulla superficie antistante dei grossi blocchi di pietra costituenti il muro e del suo emplecton, nonché l’inclinazione costante rispetto alla verticale del filare di base composto da sette blocchi impilati ancora in situ ((Fig. II.1.3). L’ipotesi del crollo immediato a seguito di un movimento tellurico non contrasterebbe né con l’eventuale falla limitata, né con un eventuale crollo più esteso, del quale però non è stato possibile cogliere i limiti settentrionale e meridionale a causa dell’estensione dei saggi degli anni 1930-36. E’ comunque evidente che è stato questo strato, con la sua forte pendenza dalle mura verso la piana in direzione E/W in alcuni punti superiore al 30%, a condizionare l’inclinazione degli strati soprastanti. Forse fu proprio questa forte inclinazione una delle ragioni per le quali Bernabò Brea propose di interpretare il deposito come la “discarica antistante le mura”, intenzionale materiale antropico dalla città verso l’esterno.

All’interno di questo strato 9, tra l’argilla e lo scheletro litico, sono stati recuperati alcuni materiali riferibili prevalentemente al periodo Nero (cat. 77-79 e 81-84) con alcuni elementi pero riferibili all’Azzurro evoluto (catt. 80 e 85), indizio di termini ad o post quem di questa antica cortina muraria crollata.

Il muro venne immediatamente rifatto, impostandone la nuova base sul crollo stesso senza rimuovere le pietre, secondo una tecnica già osservata, ad esempio, nel vano 28 dallo stesso Bernabò Brea [5]. Il filare di base, realizzato con blocchi litici di grandi dimensioni ed avanzato rispetto all’alzato del muro come a costituirne una sorta di piede, venne arretrato verso l’interno della città rispetto alla posizione dello spiccato del muro precedente (Fig. II.1.1 filare muro beta). A questa nuova sistemazione sembra esser riferibile la formazione dello strato 8, strato che si è potuto attraversare nella sua totalità, solo durante la campagna del 1992, nei pressi del testimone lasciato dal Sestieri, mentre l’area interessata dagli scavi 1993-95 si presentava già sgombra dal deposito fino alla corrispondenza con il livello 8-5.

Questo strato 8, di spessore compreso tra i 60 cm e gli 80 cm, era intervallato da una sequenza di sottili lenti carboniose di intenso colore bruno, tanto da fare ipotizzare una componente vegetale importante della matrice, che si alternava ad un strato incoerente e a granulometria fine, il tutto disposto sul piano fortemente inclinato del sottostante crollo. Anche l’analisi carpologica ha evidenziato una relativa ricchezza di dati, tra i quali spiccano resti di olea europea e vitis vinifera.

I materiali presentati nel catalogo mantengono la suddivisione stratigrafica operata sullo scavo anche se all’interno di questo strato non si colgono differenze cronologiche apprezzabili. Infatti in entrambi i due raggruppamenti (strato 8 livelli da 8 a 6 e strato 8 livelli da 5 a 1) la scodella troncoconica è documentata nei tipi senza il rigido nastro (catt. 86-88 e 105), sono abbondanti le decorazioni a scanalature (catt. 97-98 e 115) così come gli elementi in ceramica protoegea (cat. 125 esemplificativo per tutti) presentano le stesse caratteristiche, consentendo un’attribuzione dell’intero strato alla fase Azzurra evoluta. Si segnala in particolare per la datazione di questo fase la presenza di due frammenti di ceramica del tipo Urfirnis, appartenenti con tutta probabilità ad un tipo di salsiera (catt. 123-124) dalle superfici nere metalliche che trovano confronti in particolare con le forme documentate a Askitario, nei pressi di Raphina, e databili all’AE II [6].

Al di sopra di 8 sono state isolate due spesse lenti di argille quasi sterili (7), attraversate solo nel 1988 nel tratto a ridosso delle mura. In un primo momento questo strato fu interpretato come una specie di aggere [7] per la sua consistenza e compattezza, proprio in aderenza al filo della cortina muraria. In realtà la prosecuzione dello scavo nel 1992 ha messo in evidenza che si tratta di uno strato più poderoso nei settori a contatto con il muro di cinta ed in quelli più distanti più esile; esso sembra coincidere con il sottostante 9 che è stato riconosciuto solo nel deposito risparmiato dagli scavi del 1931 purtroppo in un’area vicina ma non contigua con quella indagata nel 1992.

2. L’orizzonte verde

Lo strato 6 ed il livello 4 dello strato 5 invece, sembrano seguire il profilo superiore del deposito, mantenendone la forte inclinazione da E verso W.

Individuati solo nel tratto prossimo alle mura, essi hanno restituito materiale con caratteristiche diverse da quello dei livelli sottostanti.

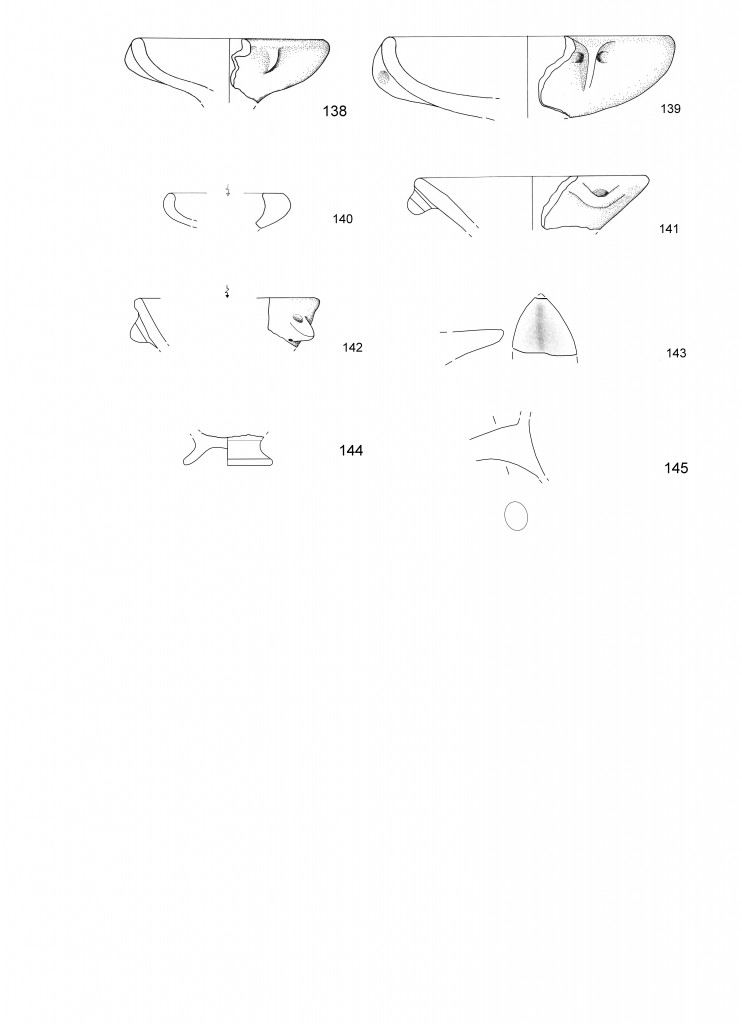

Infatti le scodelle troncoconiche si caratterizzano per il rigido nastro esterno (catt. 126, 128) o per la vasca bassa con orlo a tesa (cat. 131) compare per la rima volta la scodella ad orlo rientrante (catt. 133-137) che nella sequenza tipologica è stata assegnata al periodo Verde, o la brocca askoide con becco di versamento bifido (cat. 138) Non sono stati recuperati frammenti che consentano la ricostruzione di altre forme chiuse, ma sono numerose le anse di brocca a bastoncello con rigida costolatura centrale.

Anche da 6 proviene un ulteriore elemento non diagnostico di ceramica Urfirnis di colore grigio. Questa porzione di deposito quindi potrebbe esser riferibile alla fase di passaggio tra Azzurro e quella Verde, quando le mura, ancora libere dal deposito antistante spiccavano per molti metri.

Gli strati soprastanti (5 –livv. da 3 a 1– e 4), indagati con la sola campagna del 1988 e probabilmente attribuibili ad uno unico momento formativo, non presentavano l’inclinazione dei precedenti e neanche la stessa natura. Essi infatti erano composti da terreno più sciolto, di colore marrone, all’interno del quale non era stato possibile individuare nessuna delle lenti di cenere che avevano caratterizzato gli strati sottostanti. I due strati presentavano uno spessore costante (intorno a 1,70 m) fino alla quota di 9 metri [8] s.l.m. in prossimità delle mura dove si imposta, sul limite superiore di questo strato 4 la base di nuovo muro che sembra rifasciare la cortina muraria della città. Coeva con questo rifascio potrebbe esser anche la pavimentazione della strada 102 a che consente l’accesso alla città poichè la sua proiezione sul deposito del saggio A, coincide con il limite superiore dello strato 4 del quale ha la stessa inclinazione.

Si può osservare infine che la quota di base di questo rifascio, coincide con il foro di uscita di una canaletta ancora funzionante e coincidente con la quota di altre ricavate nel paramento del muro occidentale del vano 28. Nel prospetto murario esterno a tutt’oggi si leggono ancora altre bucature realizzate certamente per consentire alle acque di defluire con maggiore facilità. La loro quota sul livello del mare, compresa tra 8,80 e 8,50 m s.l.m., fa ipotizzare l’esistenza di un piano di frequentazione all’interno della città, in corrispondenza cioè del residuo di un battuto pavimentale segnalato dai primi scopritori e rilevato da Bernabò Brea sia all’interno del bouleuterion sia del vano 28. Poiché i materiali contenuti in 5 e 4 si riferiscono al periodo Verde, strada, rifascio (indicato in Fig. II.1.1 come muro delta) e piano pavimentale corrispondente alle bucature sarebbero almeno di fase verde, se non successiva poiché si impostano al di sopra dello strato 5.

In conclusione il materiale raccolto restituisce un inquadramento al tardo periodo verde come sembrano indicare le scodelle su alto piede di catt. 138-139 o la tazza troncoconica di cat. 142.

Gli ultimi lembi di deposito qui attestati, in corrispondenza della vaschetta a quattro lastre già indicata come fase gialla, hanno restituito materiale diagnostico di questa fase e della precedente rossa (il becco di versamento di brocca tipo A10.12 di cat. 143, il piede a tacco, cat. 144, ed il frammento di ansa di scodella emisferica di cat. 145).

L’attraversamento del deposito antistante le mura con il saggio A, rettifica quindi, se pure in parte, l’interpretazione del deposito formulata dal Bernabò Brea come un unico scarico intenzionale e circoscritto ad una sola fase cronologica. Si tratterebbe piuttosto, per la parte più antica, della formazione di un deposito articolato e disposto in modo fortemente inclinato come conseguenza al crollo delle mura, e solo per la fase più recente limitata però ai soli strati 4 e 5, di un intervento singolo realizzato mediante scarico intenzionale di una massa cospicua di terreni, interpretabile come un’operazione di sostegno dell’ampliamento urbanistico durante la fase Verde o immediatamente dopo di essa. E’ comunque certo che almeno per tutto il periodo Azzurro, le mura dovevano esser libere da gran parte di deposito antistante, riprova ne è la canaletta per il deflusso delle acque la quale attraversa le mura dal bouleuterion all’esterno e viene a trovarsi, nel saggio A, in corrispondenza dello strato 6; finché la canaletta assolse la funzione per cui era stata costruita, nessun ostacolo doveva esser posto in corrispondenza dello sbocco dell’acqua, tanto meno una massa di terreno archeologico gettatovi intenzionalmente.

Infine, il saggio ha consentito di mettere in evidenza anche alcuni aspetti relativi alla tecnologia costruttiva delle mura di cinta e delle strutture ad esse accessorie. I muri infatti erano realizzati da due paramenti di pietre irregolari di medie dimensioni, all’interno dei quali era sistemato un materiale argilloso, quasi sterile, ma in altri casi contenente frammenti del più antico periodo Nero o Azzurro arcaico [9]. Il filare di base si presenta realizzato con grossi lastroni in arenaria di forma allungata, che ricorrono anche, in alcuni corsi, a media altezza. E’ questo l’unico caso in cui viene utilizzato un materiale litico di questo tipo, il cui approvvigionamento doveva avvenire in aree relativamente distanti dal sito, come la zona di Aghia Panaghia, sul versante orientale del Monte Paradiso. Per il resto dell’alzato invece sono state utilizzate sia pietre di origine sedimentaria sia di natura vulcanica, facilmente reperibili in prossimità del vicino promontorio di Voroskopos. Si conferma inoltre quanto già proposto dal Bernabò Brea ossia che la costruzione delle mura avvenne, con molta probabilità, seguendo uno schema a moduli, i quali sono chiaramente percepibili soprattutto nel tratto meridionale della cortina muraria, dove si individuano numerose cesure [10] quale quella ad esempio ancora percepibile in prossimità del saggio X.

3. L’orizzonte giallo

A questa fase appartiene la sola struttura architettonica risparmiata sulla sommità del deposito ed interpretata come vaschetta per l’acqua, a causa delle quattro lastre in arenaria disposte obliquamente sui quattro lati [11]

Antonella Traverso

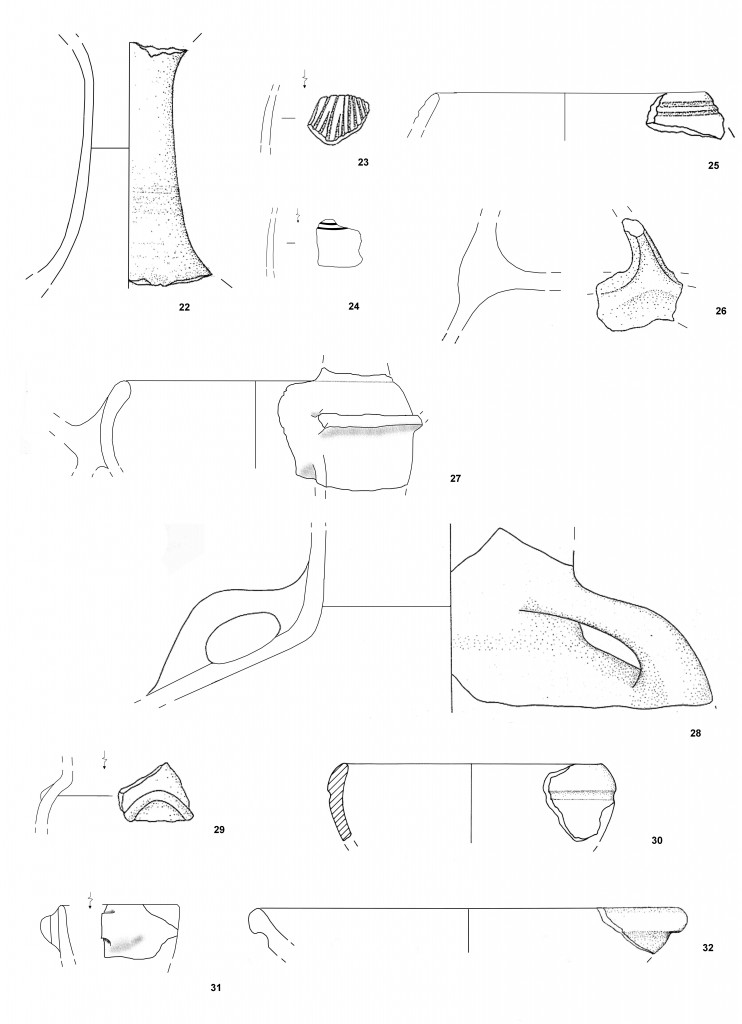

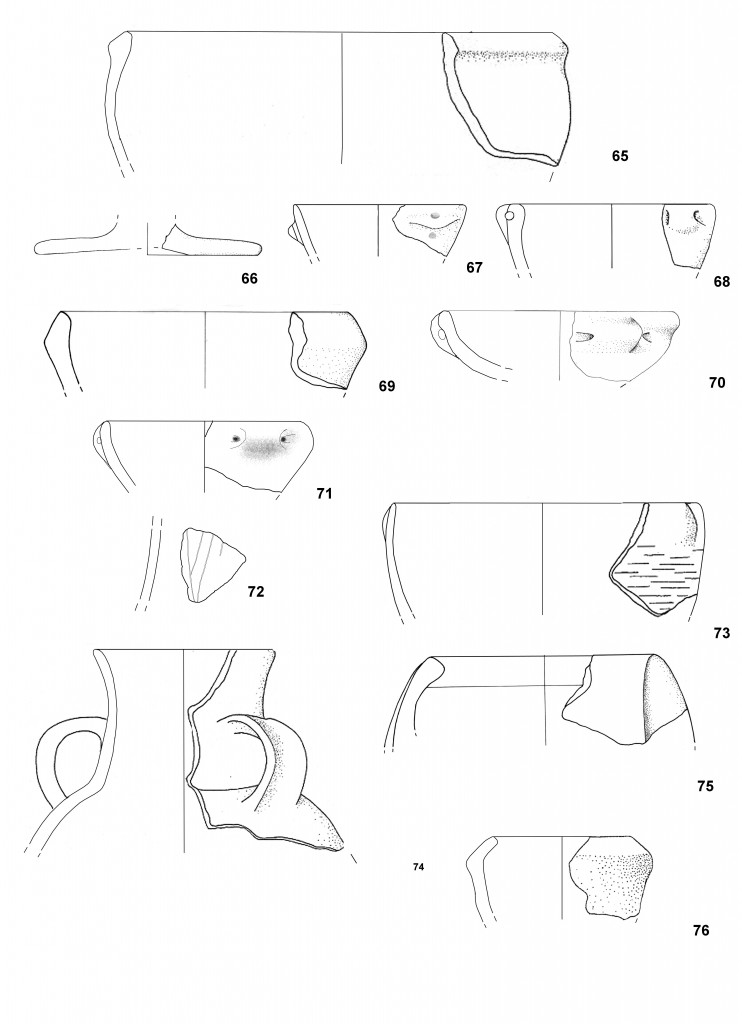

Catalogo dei materiali [12]

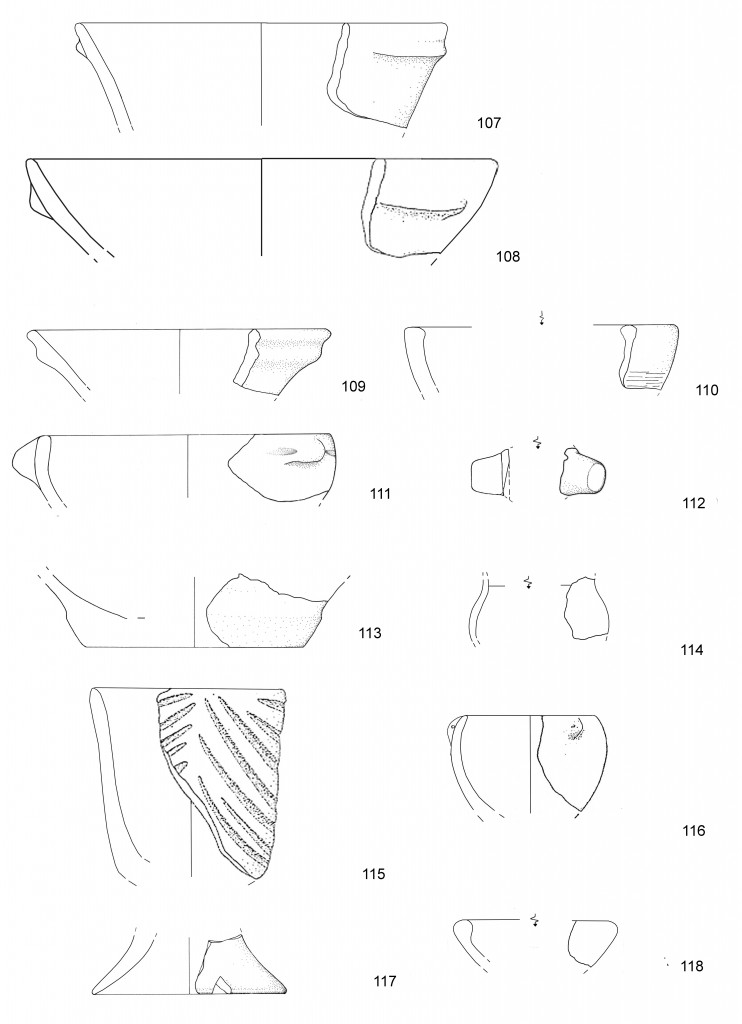

Riduzione dei disegni ½

Strato 15 (TAV. II.1.1)

- (522 0LXI liv. 2) ciotola emisferica (fr)

tipo A6.9 bassa vasca, orlo sagomato e lievemente ingrossato internamente. IM, SLv marrone chiaro (2,5Y 5/3)

- (531 0LXI liv. 2) scodella su alto piede (fr)

Orlo arrotondato, vasca sagomata. Sotto l’orlo larga ansa a cannone (cm. 4,7) con foro passante. IG, SLv nero (5YR 2,5/1)

- (322 0IV/0/0XIV/0XV liv. 1) peduccio di brocchetta (fr)

Profilo conico. IM, dimagrante siliceo ricco di miche, SLs grigio chiaro (5Y 2/1)

- (522 0LXI liv.2) brocchetta dipinta (fr) (Inv. SAIA 30227)

Orlo arrotondato, labbro aperto. Tre fasce orizzontali a partire dall’orlo larghe ciascuna mm 2 e distanti tra loro mm. 1 di colore bianco (10YR 8/2) IM SLv bruno nerastro (10YR 3/1)

- (473 0LXI liv. 1) olletta (fr)

Orlo arrotondato ingrossato all’esterno. Accenno di parete tipo C1a.7. IG, SLs grigio (5Y 4/1)

Strato 14 (Tav. II.1.1)

- (313 A0V/XV IV/XIV) scodella troncoconica (fr)

Tipo A1a.11a variante 1. IG, SLs rozzamente (10YR 4/2)

- (317 A0IV/XIV) ciotola emisferica (fr)

Tipo A6.9 Orlo arrotondato, vasca emisferica. IM, SLs bruno (5YR 4/1)

- (314 92, A0V/XV) peduccio di brocchetta

Tipo A10.10b. IM, SLv marrone chiaro (7,5 YR 6/2)

- (314 92, A0V/XV) piccola olla (fr)

Orlo esoverso sagomato all’esterno, Accenno di spalla tesa.

IM, SG esterna grigio (10YR3/1) interna SLs marrone (10YR 5/3)

- (314 92, A0V/XV) olletta (fr)

Orlo esoverso obliquo, accenno di parete convessa. IM, SG esterne marrone rossiccio (7,5 YR 5/3) interno (7,5 YR 6/6)

- (291 92, A0XIV IV) ciotola emisferica (fr)

Orlo arrotondato, presa a piccolissima perforazione con profilo a sezione triangolare. IG SLv erose rosso (2,5 YR 4/6)

Strato 13 (Tav. II.1.1)

- (314 92, A0V livv. 1, 2,3) scodella troncoconica (fr)

Tipo 1a. 10b. IG, SLs grigio nerastro (10YR 4/1)

- (309 92, A0IV livv. 1, 2, 3) scodella troncoconica (fr)

Tipo A1a.12. IM, SLs grigio nerastro (5Y 4/1)

- (320 92, A0XIV livv. 1, 2,3) scodella troncoconica (fr)

Tipo 1a. 5b. IM, SLv rossastro (5YR 6/6)

- (320 92, A0XIV livv. 1, 2,3) scodella su alto piede (fr)

Orlo arrotondato ingrossato all’interno, presa a perforazione con profilo curvilineo. IM, SLv marrone (5YR 5/3)

- (291 92, A0XIV IV) ciotola emisferica (fr)

Orlo arrotondato, presa a piccolissima perforazione con profilo a sezione triangolare. IG SLv erose rosso (2,5 YR 4/6)

- (309 92, A0IV livv. 1, 2, 3) fondo di brocca (fr)

Tracce di decorazione a solcature oblique convergenti. IM, SLv nerastro (5Y 3/1)

- (298 92, A0V livv. 1, 2, 3) olla (fr)

Orlo piano tagliato obliquamente, labbro chiuso, parete curvilinea. IG, SLs giallastro marrone chiaro (10YR 6/4)

- (309 92, A0IV livv. 1, 2, 3) probabile collo di brocca (fr)

Sulla parete esterna decorazione scanalata del tipo a tratti obliqui convergenti. IM, SLv nerastro (5Y 4/1)

- (298 92, A0V-XV livv. 1, 2, 3) (fr)

Orlo obliquo piano, parete emisferica, spalla curvilinea. IG, SLv marrone rossastro (5YR 4/3)

- (320 92, A0XIV livv. 1, 2, 3) piede di tripode (fr)

Sezione a sottile linguetta. IG, SG grigio rosato (7.5YR 6/2)

Strato 12 (Tav. II.1.2)

- (296 92, A0XV) scodella su alto piede (fr)

Alto fusto cm 11 con diametro cm. IM, SLv grigio molto scuro (10YR 3/1)

- (466 93, A0LXI) brocchetta (fr)

Sulla superficie esterna decorazione a solcature strette oblique convergenti. IM, SLv nerastro (5Y 3/1)

- (292 92, A0XV) brocchetta (fr)

Parete convessa sulla superficie esterna 2 sottili tratti paralleli spessi mm 1 e distanti mm 2, dipinti in colore più chiaro. IM, SLv nero (5Y 2.5/1)

- (296 92, A0XV) olletta (fr) (inv. SAIA 30039)

Orlo arrotondato; a mm 4 dall’orlo 2 sottili linee orizzontali di mm 1 parallele distanti tra loro mm , AO3 realizzate a risparmio (senza eseguire la levigatura). IM, SLs, marrone giallastro chiaro (10YR 6/4)

- (442 93, A0LXI 12 + 12 liv. 1) orlo di coperchio (fr)

Traccia di spalla e attacco di ansa a nastro orizzontale. IM, SLv e marrone rossastro (10YR 3/3)

- (475 93, A0LXI- LI) vaso tripode (fr)

Orlo arrotondato ingrossato all’interno, labbro chiuso, parete curvilinea. Attacco di ansa a nastro e sotto attacco di piede a lingua. IG, SG grigio molto scuro (7.5YR 3/0)

- (288 92, A0V 12 buca) anfora (fr)

Tipo C2.2 IG, SLv marrone rossastro (5YR 4/4)

- (288 92, A0V buca) brocchetta (fr) (inv. SAIA 30058)

Sulla superficie esterna decorazione formata da lieve nervatura rilevata ad andamento curvilineo. IM, SLv corrose grigio (5Y 4/1)

- (292 92, A0XV) ciotola emisferica (fr)

Orlo arrotondato, labbro endoverso, parete curvilinea. A cm 1,6 dall’ orlo lieve solcatura orizzontale larga mm 4. IM, SLv grigio nerastro (10YR 4/1)

- (288 92, A0V buca) scodella troncoconica (fr)

Orlo arrotondato, labbro e pareti diritte. A cm 0,5 dall’orlo presa a linguetta orizzontale forata. IM, SLv grigio scuro (5Y 4/1)

- (288 92, A0V buca) scodella carenata (fr)

Orlo arrotondato ingrossato, labbro e pareti diritte. A cm 1,2 dall’orlo larga scanalatura orizzontale tipo A2.1. IM. SLv grigio scuro (5Y 4/1)

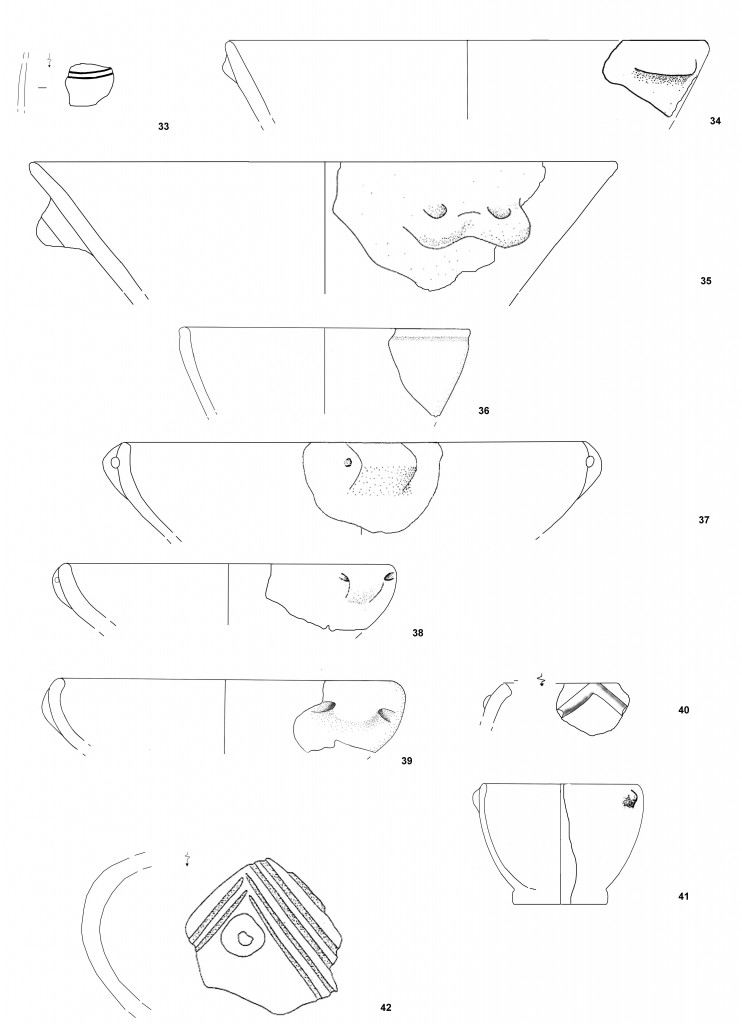

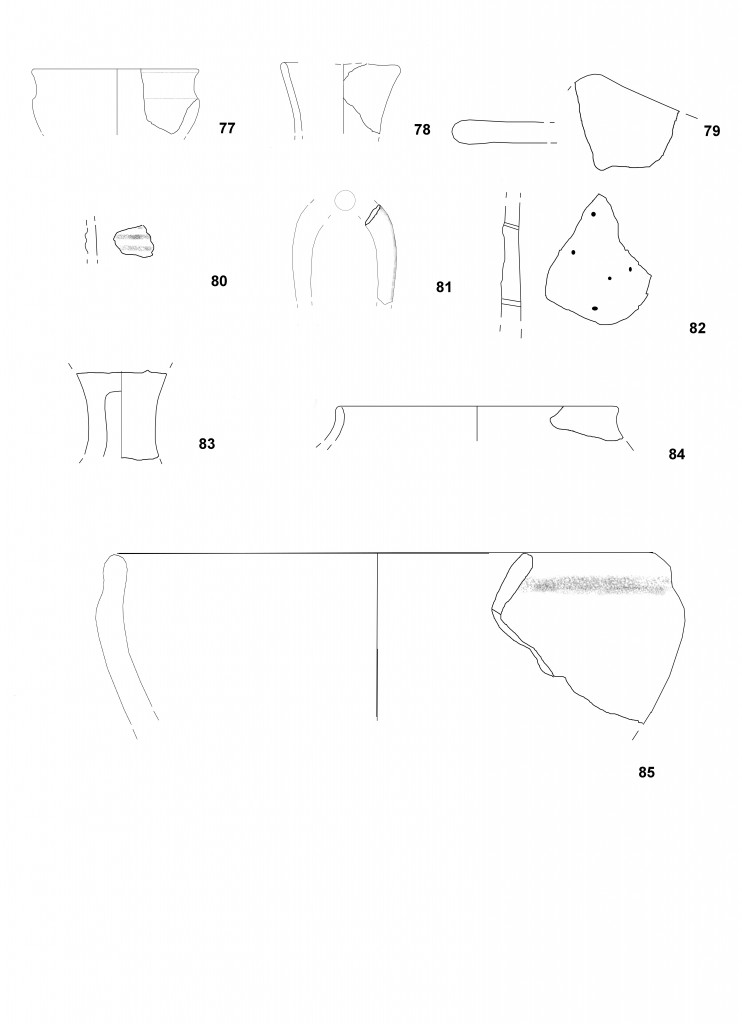

Strato 11 (Tav. II.1.3)

- (401 93, A0LVI) parete convessa (fr)

sup. esterna dipinta (10YR 7/1) con due linee sottili parallele bianche distanti fra loro mm 2. IG, SLv marrone molto scuro (10YR 3/2)

- (273 92, AV) scodella troncoconica (fr)

Tipo A1a.1 n. 2. IG, SLs grigio oliva (5Y 5/2)

- (284 92, A0IV BASE) scodella troncoconica (fr)

Orlo diritto arrotondato, parete diritta. A cm 2,8 dall’orlo presa a doppia bugna bifora. Tipo A1a.3 n. 8. IG, SLv marrone scuro (7.5YR 4/4)

- (272 92, A0IV) scodella troncoconica a pareti convesse (fr). Tipo 1b.3 n. 47. IG, SLs immediatamente sotto l’ orlo e striate per il resto, marrone grigiastro (2.5Y 5/2)

- (254 92, A0XIV/XV) scodella su alto piede (fr)

Orlo arrotondato, presa a perforazione con solcatura sotto l’orlo tipo A4.2 n. 36. IG, SLv bruno (10 YR 4/2)

- (239 92, A0XV) scodella su alto piede (fr)

Tipo A4.4 n. 92. IM, SLv marrone scuro (10YR 4/3)

- (284 92, A0IV BASE) scodella su alto piede (fr)

Tipo A4.6. IM, SLv nero (5YR 2.5/1)

- (239 92, A0XV). ciotola emisferica (fr)

Orlo piano, labbro chiuso. Immediatamente sotto l’orlo cordone plastico a sezione pseudo triangolare formante angoli sotto l’orlo. IG, SLs marrone scuro (10 YR 3/3)

- (254 92, A0XIV/XV) tazza (forma ricostruibile)

Orlo arrotondato, labbro chiuso, parete curvilinea, fondo piano. A cm 1,4 dall’ orlo piccola bugnetta conica subcutanea. Tipo A7.1 n. 55. IM, SG tranne la fascia immediatamente sotto l’orlo, nero (2.5Y 2/0)

- (284 92, A0IV BASE) brocca (fr)

Corpo globulare. Sulla sup.e esterna fasci obliqui convergenti di decorazione a 5 larghe solcature. IG, SLc nero grigio oliva (5Y 3/2)

- (253-272 92, A0V) parete di brocca (fr)

Sulla sup. esterna fascio di 4 larghe solcature rettilinee parallele. Tracce parallele di lavorazione, sulla sup. esterna, a stecca molto simile a quella della ceramica Protoegea. IM, SLc nero (5Y 2.5/1)

- (254 92, A0XIV/XV/V) tripode (fr)

Orlo arrotondato, bassa vasca emisferica, piede schiacciato a sezione piano convessa. IG, SG, lisciata solo la fascia di cm 2,3 sotto l’ orlo (10YR 4/3) Marrone

- (272 92, A0IV) brocchetta (fr)

Orlo arrotondato, labbro esoverso, collo curvilineo. IG, SLv marrone grigiastro scuro (10YR 4/2)

- (254 92, A0XIV/XV) brocchetta (fr)

Orlo arrotondato, labbro esoverso, collo curvilineo. A cm 0,5 dall’orlo attacco di ansa. IG, SLv (2.5Y 4/3)

- (254 92, A0XIV/XV) piano di cottura tripode (fr)

Piano orizzontale, piede svasato. IG, SG marrone grigiastro (2.5YR 5/2)

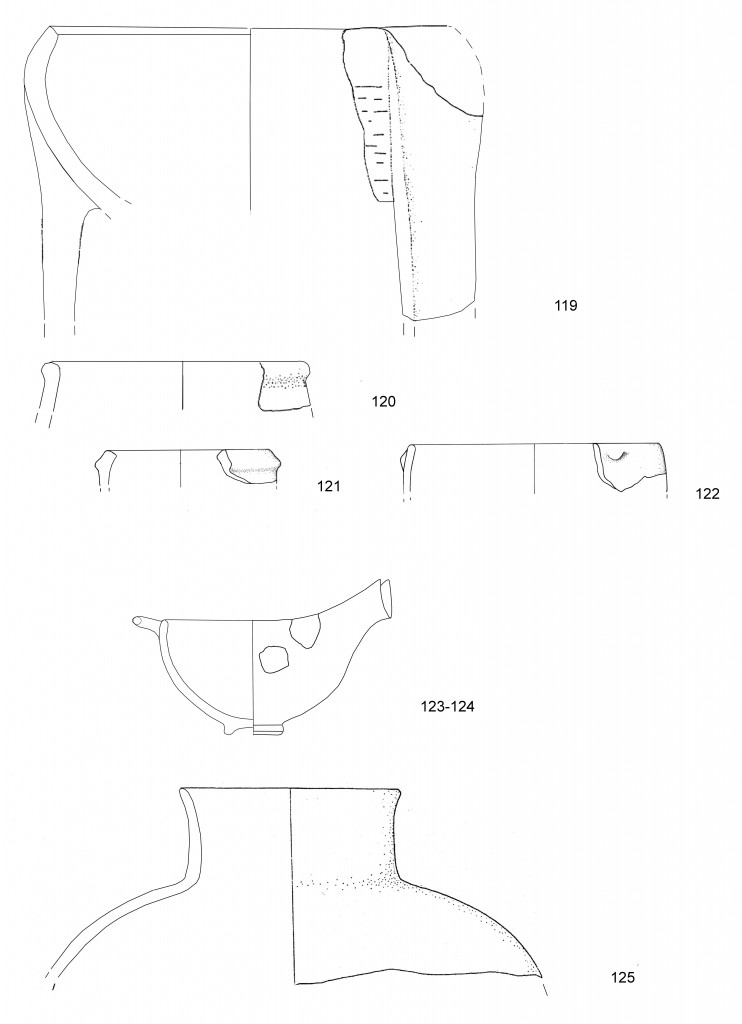

Strato 10/3-2 (Tavv. II.1.3, Tav. II.1.4)

- (227 92, A0V liv. 3) ciotola emisferica (fr)

Orlo arrotondato, parete curvilinea. A cm 1,2 dall’orlo presa a finta perforazione. IG, SLv marrone grigiastro (2.5YR 5/2)

- (233 92, A0XIV liv.3) orcio (fr)

Orlo arrotondato, parete diritta. A cm 2,5 dall’ orlo cordone orizzontale a sezione triangolare. IG. SLs marrone pallido (10YR 6/3)

- (241 92, A0XV liv. 4) ciotola emisferica (fr)

Orlo arrotondato, parete curvilinea. A mm 5 dall’ orlo presa a linguetta verticale poco pronunciata. IG, SLs marroni (7.5YR 5/3)

- (227 92, A0V liv. 3) olla (fr)

Orlo assotigliato, labbro chiuso, parete curva. IG, SLs marrone oliva chiaro (2.5 Y5/3)

- (238 92, A0XIV liv. 3) brocca (fr)

Collo curvilineo, accenno di risega prima dell’ attacco del corpo.

IM. Superfici lucidate nero (5Y 2.5/1)

- (233 92, A0XIV liv. 3) piede di tripode (fr)

Profilo esterno piano, profilo interno convesso. IG, SLs grigio rosato (7.5 YR 6/2)

Strato 10 livello 1 (Tav. II.1.4, Tav. II.1.5, Tav. II.1.6)

- (228 92, A0IV liv 1) scodella troncoconica (fr)

Orlo arrotondato, parete diritta. A cm 1 dall’orlo presa a linguetta orizzontale allungata. IG, SLv marrone (10YR 5/3)

- (228 92, A0IV liv 1) scodella su alto piede (fr)

Orlo arrotondato, vasca bassa emisferica. A cm 1,2 dall’orlo presa a finta perforazione. IG, SLv marrone (7.5 YR 5/4)

- (224 92, A0IV liv 0) scodella su alto piede (fr)

Orlo arrotondato, labbro chiuso, vasca emisferica. Larga presa a perforazione sotto l’ orlo con profilo curvilineo. IG, SLs marrone grigiastro (2.5Y 5/2)

- (228 92, A0IV liv 1) olla (fr)

Orlo arrotondato, labbro chiuso, parete diritta. IG, SLv solo nella fascia sotto l’orlo, per il resto SS, grigio molto scuro (10YR 3/1)

- (203 92 A0II liv. 1) olletta (fr)

Orlo arrotondato, parete curvilinea. A cm 0,9 dall’orlo piccola bugnetta allungata. IG, SLv grigio molto scuro (10YR 3/1)

- (244 92, A0XIV liv 1) vaso tripode (4 fr)

Tipo B3.1 n 257. IG, SLs rosso (2YR 5/6)

- (203 92 A0I Iliv.1) piccola olla (fr)

Orlo arrotondato, spalla fortemente tesa. IM, SLv marrone (10YR 5/3)

- (303 92, A0XIII liv 1) collo di anfora (fr)

Labbro teso aperto, collo diritto. IG, SLs (7.5YR 4/3)

- (228 92, A0IV liv 1) peduccio di brocca (fr)

Profilo triangolare IG. SLv nero (5Y 2.5/1)

- (228 92, A0IV liv 1) bicchiere (fr)

Orlo arrotondato, parete diritta. IG. SLs rozzamente marrone grigiastro scuro (10YR 4/2)

- (228 92, A0IV liv 1 ) brocca (fr)

Collo curvilineo. IM. Superfici lucidate nero (5Y 2.5/1)

- (203 92 A0II liv. 1) olla (fr)

Tipo C1a. 8 n. 265. IM, SLv marrone (10YR 5/3)

- (228 92, A0IV liv 1) scodella su alto piede (fr)

Piede discoidale di forma ribassata. IG. SLv marrone giallastro (10 YR 5/4)

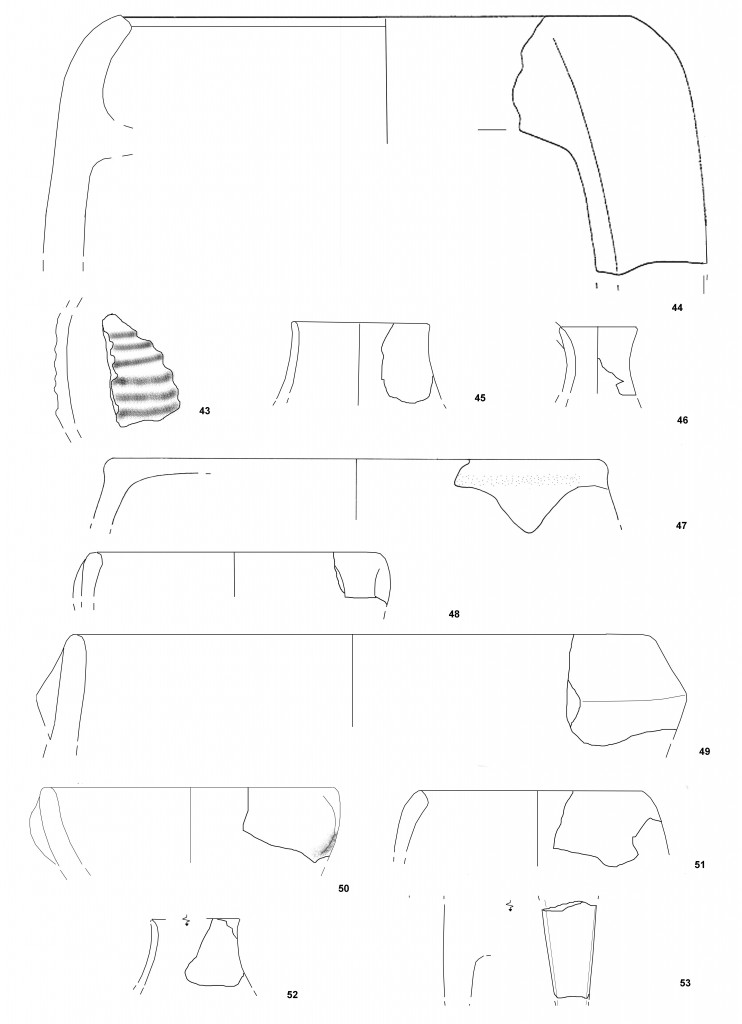

Strato 10 livello 0 (Tav. II.1.6)

- (207 92, A0V liv 0) scodella troncoconica (fr)

Tipo 1a.4c Unicum 1. IM, SLv grigio scuro (5 Y 3/1)

- (297, A0XIII liv 1) scodella troncoconica a pareti convesse (fr).

Tipo A1b.2 n 45. IM, SLv grigio (2,5Y 5/3)

- (303 92, A0XIII liv 1) scodella ad orlo rientrante (fr)

Tipo A3.1. IG, SLs anche nella fascia inferiore nero (2.5Y 2/0)

- (205 92, A0IV liv 0) scodella su alto piede (fr)

Orlo arrotondato, vasca emisferica. A cm 1,4 presa a semplice perforazione con profilo curvilineo. IG, SLs grigio (10YR 4/1)

- (207 92, A0V liv 0) scodella su alto piede (2 fr)

Orlo arrotondato, vasca profonda. A cm 1,2 dall’ orlo presa pervia. IM, Slv rozzamente marrone nero grigiastro (10YR 4/2)

- (225 92, A0XV liv 0) probabile brocca (fr)

Decorazione a linee graffite oblique convergenti. IG, SLv nero (5Y 2.5/2)

- (225 92, A0XV liv 0) olla globulare (fr)

Orlo arrotondato, parete curvilinea. A cm 1,2 dall’orlo piccola bugna poco rilevata a profilo irregolare. IG, SLs solo nel tratto sottostante l’orlo e striata per il resto grigio scuro (5Y 4/1)

- (218 92, A0IV liv 0) anfora (fr) (scheda 30053)

Orlo arrotondato, labbro leggermente aperto, collo diritto, spalla arrotondata. Tra la spalla e il collo ansa a nastro verticale. IM, SLv grigio rosato (7.5YR 6/2)

- (207 92, A0V liv 0) vaso tripode (fr)

Orlo arrotondato ingrossato all’interno, parete emisferica. A partire dall’ orlo inizio di costolatura per il piede. IG, SLs marrone grigiastro (2.5Y 5/2)

- (227 92, A0V liv. 3) tazza (227)

Orlo obliquo piano, labbro chiuso, parete convessa, carena a cm 1,3 dall’orlo. IM. SLs solo nella fascia immediatamente sotto l’ orlo marrone scuro (10YR 4/3)

Strato 9 (Tav. II.1.7)

- ( 335 93, A0LI-0L) piccola scodella carenata (fr)

Ampio solco a cm 1 dall’orlo. IG, SLv marrone giallastro (10YR 5/4)

- (195 92, A0IV) Ansa a piastra di ciotola attingitoio (fr)

IM, SLs nere (10YR 4/1)

- (246 92, A0I liv. 3) coperchio a lobi

Tipo 13.1b. IG, SLv marrone (7.5YR 4/2)

- ( 247 92, A0V liv. 3) brocca (fr)

Sulla sup.e esterna decorazioni a scanalature profonde parallele debolmente curvilinee. IM, SLv marrone (10 YR 5/3)

- (195 92, A0IV) uncino fittile (fr)

IG, SLs, marrone scuro (10YR 3/3)

- (195 92, A0IV) piastra forata (fr)

IG SG bruno (10YR 3/1)

- (335 93, A0LI-0L) scodella su alto piede (fr)

Corto stelo tozzo. IG, SLS grigio (2.5YR 2/2)

- ( 319 92, A0XXI) olla (fr)

Orlo arrotondato, labbro diritto distinto dal corpo globulare. IM superfici con striature grigio (10YR 5/1)

- ( 319 92, A0XXI) scodella troncoconica a pareti convesse (fr)

Orlo arrotondato, labbro diritto distinto dal corpo globulare. IM, Sls grigio (10YR 5/1)

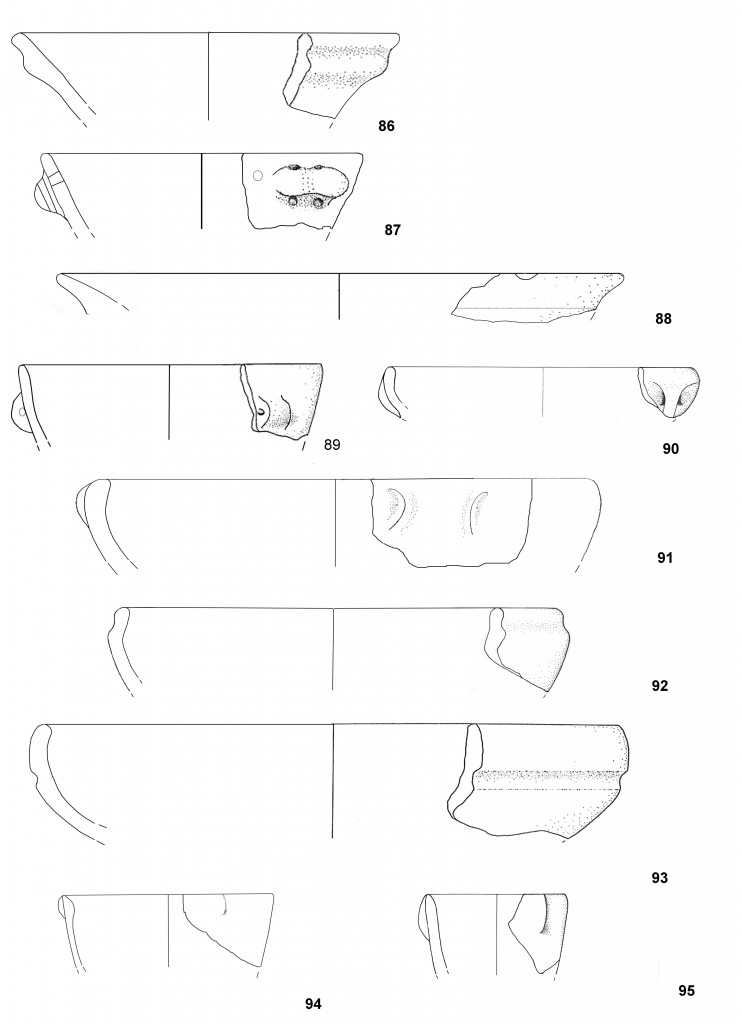

Strato 8/livelli 8-6 (Tavv. II.1.8, Tav. II.1.9)

- (167 92 A0XV liv 7) scodella troncoconica a pareti rettilinee (fr)

Tipo A1a.7a n. 27. IM, SLv grigio ( 10 YR 4/1)

- (269 92, A0III) scodella troncoconica a pareti rettilinee (fr)

Orlo diritto arrotondato, con presa, a cm. 1,4 dall’orlo, a sezione quadrangolare bifora. IM, SLv bruno (10YR 4/1)

- (177 92, A0XV) piatto a larga tesa (fr) unicum

Orlo diritto arrotondato, Ø cm.24. Cat. 177 ceramica bianca. IG, con inclusi biancastri, SLv grigio chiaro (2.5Y 7/2)

- (273 92, A0V) scodella troncoconica a pareti convesse (fr)

Tipo 1b.1a IG, SLv marrone grigiastro scuro (10 YR 4/2)

- (395 93 A0L ) scodella su alto piede (fr)

Orlo arrotondato, pareti curvilinee, a cm 1,3 dall’orlo presa a perforazione semplice (Cfr B.B. XVI, d). IG, SLs marrone (10 YR 4/3)

- (262 92 A0III) bassa ciotola emisferica (fr)

Orlo arrotondato, labbro chiuso, pareti curve, a cm 1,4 dall’orlo presa con due nervature verticali contrapposte. IG, SLv grigio scuro (5 Y 4/1)

- (159 92 ) scodella ad orlo rientrante (fr)

Orlo piano labbro chiuso, pareti curvilinee, a cm 1,2 dall’orlo una nervatura orizzontale parallela che distingue la corta spalla dal corpo. IG, SLv sotto l’orlo, per il resto SG grigio molto scuro (5Y/R 3/1)

- (457 93, A0LXX liv. 6) ciotola emisferica (fr)

Orlo arrotondato, labbro chiuso, vasca emisferica, a cm. 1 dall’orlo larga scanalatura. IG, SLv corrose grigio-nerastro (5Y 4/1)

- (465 93, A0LXI liv. 7a) Tazza (fr)

Orlo arrotondato, con ingrossamento interno; piccola bugnetta sotto l’orlo. Ø cm. 14. IG, SG esterne marrone giallastro (2.5 Y 6/2), SLs interne marrone rosato (7.5 YR 6/3).

- (544 93, A0LXI-0LX liv. 6) Tazza (fr)

Orlo arrotondato, labbro e pareti curvilinei, sotto l’orlo lunga nervatura verticale a presa. IG, SLv grigio (10 YR 4/1)

- (457 93, A0LXX liv. 6) brocchetta (fr)

Orlo arrotondato, labbro diritto, collo sinuoso, ventre convesso. Ø bocca cm. 8. IM, SLv grigio molto scuro (5YR 3/1)

- (554 93, A0LXI liv. 6) brocca (fr)

Parete esterna decorata a fasci di scanalature oblique convergenti. IM, Slv grigio (2.5Y 4/2)

- (177 92 A0XV liv. 7) parete convessa (fr)

Decorazione a scanalature parallele. IM, Slv grigio (2.5Y 4/2)

- (167 92, A0XV liv. 7) brocca (fr)

Tipo A10.7b n 224. IM, SLs marrone (10 YR 4/3)

- (167 92, A0XV liv. 7) brocca (fr)

Fondo piano sagomato a disco. Sul fondo impronta di stuoia vegetale. IG, SLs grigio (5Y 8/1)

- (167 92, A0XV liv. 7) olletta (fr)

Orlo piano, labbro chiuso tagliato obliquamente, pareti curvilinee, a cm 1 dall’orlo presa a linguetta poco pronunciata. IG, SG nero (2.5 Y 3/0)

- (167 92 A0XV liv. 7) anfora (fr)

Orlo arrotondato, labbro estroflesso. IPE, SLv rosato biancastro (10 YR 8/3)

- (157 92, A0XV liv. 6) fuseruola (forma ricostruibile)

Profilo biconico, foro passante a sezione cilindrica. IG, SLs grigio (2.5Y 4/2)

- (614 93, A0LI liv. 6) olla (fr)

Orlo arrotondato, parete curvilinea, a cm. 2 dall’orlo nervatura a sezione arrotondata. IG, SLs (7.5 YR 4/3)

- (270 92, A0IV) vasetto miniaturistico (fr)

Orlo dritto arrotondato, ventre appena curvilineo, piccola bugnetta conica. IM, SLv rosso (2.5 Y

- (167 92, A0XV liv. 7) scodella troncoconica a pareti debolmente convesse (fr)

Orlo arrotondato, labbro diritto; Bugna rilevata al di sotto del labbro (tipologia A1b.9a n. 60). IG, Sls solo nella fascia sotto l’orlo per il resto grezze marrone (10 YR 4/3)R 5/8)

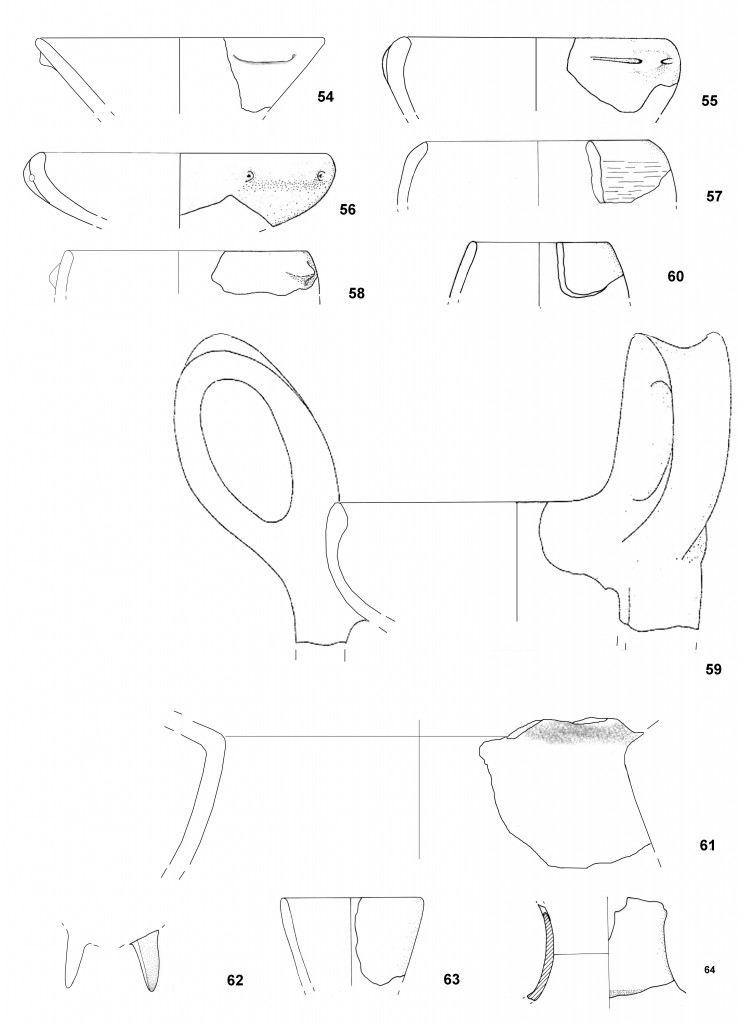

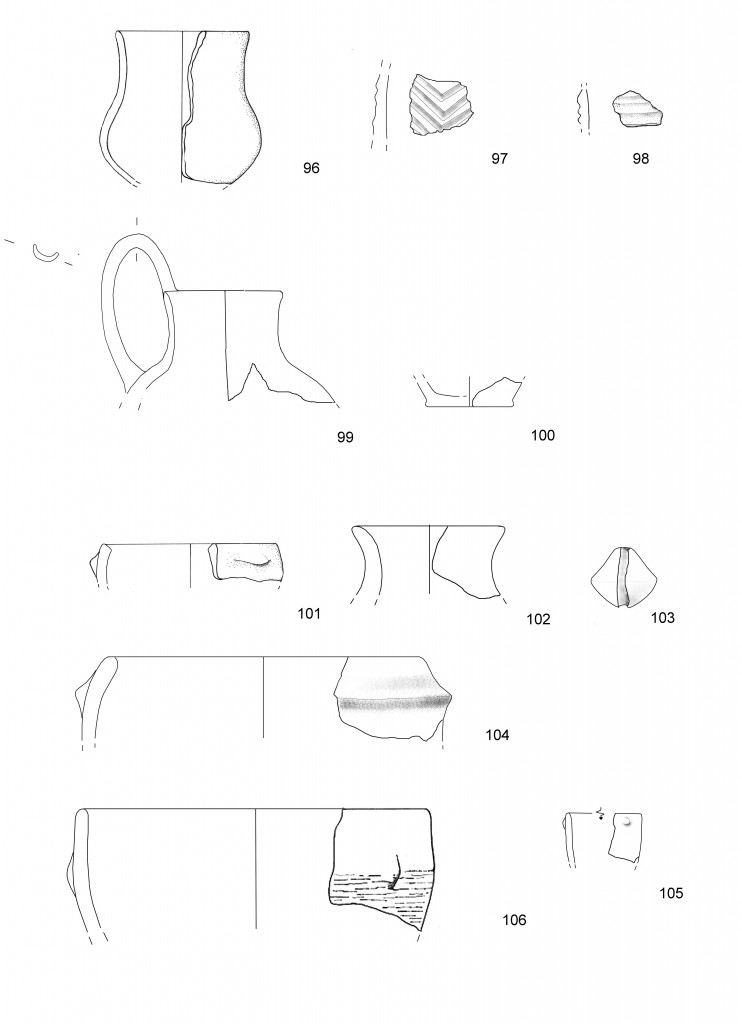

Strato 8 livelli 1/5 (Tavv. II.1.10, Tav. II.1.11)

- (391 93, A0LI liv. 5) scodella troncoconica (fr)

Orlo arrotondato, parete diritta aperta A cm 1,2 dall’orlo simulazione di presa con nervatura allungata. IG, SLv marrone (10YR 4/3)

- (391 93 A0LI liv. 5) scodella troncoconica a pareti convesse ( 2fr)

Tipo A1b.1a n. 43. IG, Slv marrone grigiastro scuro (10 YR 4/2)

- (151 92, A0IV) scodella troncoconica (fr)

Orlo arrotondato, labbro diritto nervatura a cm 2 dall’orlo. IM, SLv grigio (10 YR 4/1)

- (151 92, A0IV) scodella troncoconica a pareti convesse (fr)

Orlo ingrossato, pareti diritte aperte. IG Sls solo sotto l’orlo bruno nerastro (2.5 Y 4/2)

- (144 92, A0XIV liv. 4) presa a profilo quadrangolare (fr)

Presa a profilo troncoconico con foro passante verticale unicum

IG, SLv marrone oliva chiaro (2Y 5/3)

- (151 92, A0IV liv. 4) ciotola emisferica (fr)

Orlo arrotondato, labbro diritto, accenno di parete curvilinea. Sull’orlo si imposta presa con digitature laterali. IG, SLv marrone (2.5 Y 7/2)

- (153 92, A0V liv. 6) larga ciotola emisferica (fr)

Fondo piano sagomato tipologia A61 n 129. IG, SLv giallo pallido (5Y 7/3)

- (391 93, A0LI liv. 5) brocca (fr)

Corpo globulare accenno di collo. IM, Slv marrone grigiastro scuro (10 YR 4/2)

- (144, 146 92, A0XIV livv. 4, 3) bicchiere (fr) ( inv. SAIA 30041)

Tipo A9.1 n. 196. IG, SLv marrone molto scuro (10YR 3/1)

- (349 93, A0LXX liv. 5) tazza (fr)

Labbro rientrante, pareti curvilinee A partire dall’orlo, bugnetta conica forata. IG, Slv marrone giallastro (10 YR4/4)

- (120 92 e ’ Na12 – 126 92, A0V liv. 4) scodella su alto piede (fr)

Piede discoidale molto rialzato. IG, Slv oliva chiaro (5Y 6/3)

- (89 92, A0XV liv. 4a) scodella su alto piede (fr)

Labbro ingrossato internamente, vasca bassa. IG, SLv marrone (10 YR 2/1)

- (349 93, A0LXX liv. 5) vaso tripode (fr) (inv. SAIA 30216)

Tipo B3.2a n. 260. IG, SG marrone nerastro (10YR 4/2)

- ( 310 92, A0XXI liv. 5) olletta (fr)

Orlo arrotondato, labbro ingrossato, corpo globulare. IG, SG grigio (10YR 5/1)

- (151 92, A0IV liv. 4) olletta (fr)

Orlo piano prominente, labbro ingrossato, corpo globulare. IG, SG grigio scuro (5Y 4/1)

- (151, 144 92, A0IV liv. 4, A0XIV liv. 4) olletta (fr)

Orlo arrotondato, labbro diritto, a cm 1,8 dall’orlo piccola bugnetta conica. IG, SLs marrone giallastro chiaro (2.5Y 6/3)

- (142 92 A0XI-XII liv. 4) salsiera (fr)

Parete convessa, ceramica Urfirmis. Tipo A13 n 253

FU rosso (5 YR 6/6), sup interna marrone rossastro (5 YR 5/4), l’ingubbio marrone nerastro (5Y 2.5/0)

- (142 92, A0XI/XII, liv. 4) salsiera (fr)

Orlo arrotondato chiuso e pareti curvilinee, ceramica urfirnis

FU grigio chiaro (5YR 6/1) ingubbio metallico nero (5 Y 2.5/1)

- (318 92, A0V, liv. 3) anfora (fr)

Tipo C2.3 n. 304. IPE, SS rosate (10YR 8/3)

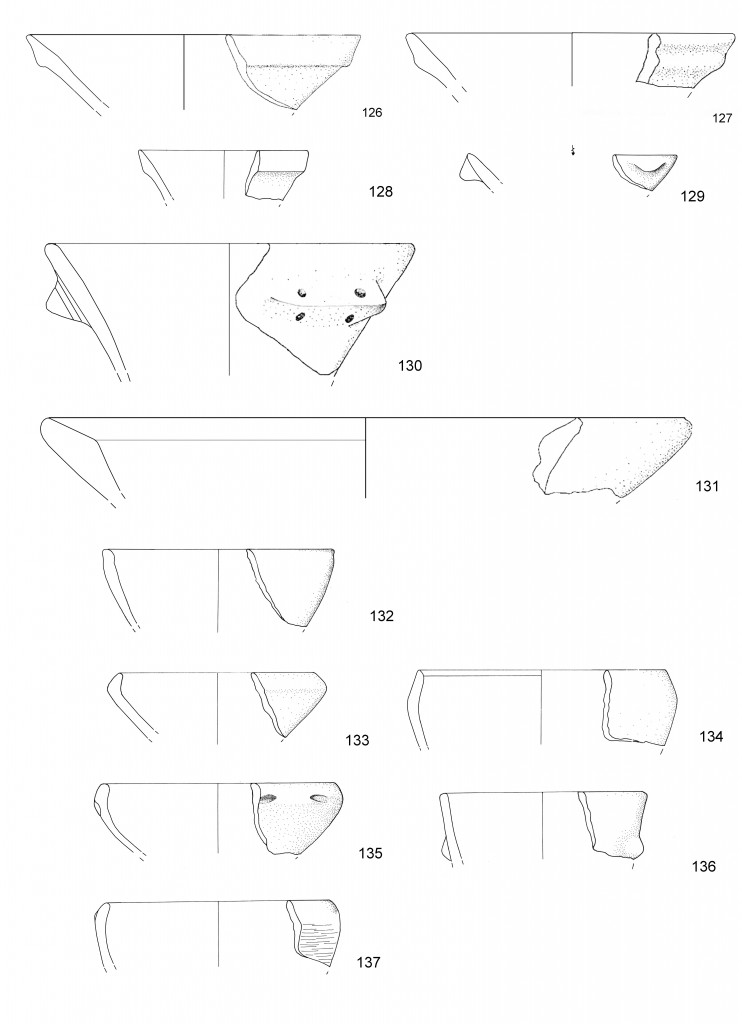

Strati 7-6 e 5/ livello 4 (TAV. II.1.12)

- (73 A 88 ) scodella troncoconica (fr)

Orlo arrotondato, pareti diritte, a cm 2,2 dall’orlo evidente nervatura orizzontale. IG, SLs marrone (7.5YR 4/2)

- (96 A 88 ) scodella troncoconica (fr)

Orlo arrotondato, pareti diritte, nervatura a cm 2 dall’orlo. IG, SLv marrone (5YR 6/3)

- (16 A 88 ) scodella troncoconica (fr)

Orlo arrotondato, pareti diritte, a cm 1,6 dall’orlo evidente e rigida fascia rilevata orizzontale. IG, SLs marrone (10YR 5/2)

- (62 A 88) scodella troncoconica (fr)

Orlo assotigliato, pareti diritte, Linguetta conica a cm 0,5 dall’orlo. IG, SLs marrone (10 YR 4/3)

- (62 A 88) scodella troncoconica (fr)

Tipo A1a.3 n. 12. IG, SLs marrone (10 YR 5/3)

- (89 A 88 ) larga scodella troncoconica (2 fr)

Orlo assotigliato, pareti diritte, labbro interno con spigolo. IG, SLs grigio (2.5 YR 4/6)

- (73 A 88 ) scodella troncoconica a pareti convesse (fr)

Orlo arrotondato, corto labbro diritto appena distinto da debole scanalatura. Tipologia A1b.3 n. 47. IG, SLs marrone (10 YR 4/1)

- (62 A 88) scodella ad orlo rientrante (fr)

Tipo A3.1a. IG, SLv marrone (7.5YR 5/3)

- (115 92, A0V, liv. 1) scodella ad orlo rientrante (fr)

Orlo pseudo piano, tagliato obliquamente. IG, SLv solo sotto l’orlo, striate le altre marrone (10YR 5/2)

- (116 92, A0IV) scodella su alto piede (fr)

Orlo arrotondato, labbro chiuso, parete curvilinea, a cm 1,5 dall’orlo presa a perforazione orizzontale. IG, SLv (7.5YR 4/2)

- (96 92, A0V) larga tazza (fr)

Orlo arrotondato, labbro in continuazione, a cm 4 dall’orlo bugna poco rilevata. IM SLs (2.5YR 7/4)

- (96 92, A0V) olla situliforme (fr)

Orlo arrotondato, labbro chiuso, parete diritta. IG, SLs (10YR 5/2)

StratI 4-3 (Tav. II.1.13)

- (36 A 88) scodella su alto piede (fr)

Orlo arrotondato, labbro chiuso, bassa vasca, sull’orlo piccola presa a nervatura. IG, SLv (5YR 3/1)

- (77 A 88) scodella su alto piede (fr)

Tipo A4.5b. IG, SLv (5YR 3/1)

- (77 A 88) scodellina emisferica (fr)

Orlo arrotondato, labbro chiuso. IM, SLs (7.5YR 7/4)

- (36A 88) scodella troncoconica (fr).

Tipo A1a.4b n. 17. IM, SLs (7.5YR 7/4)

- (36A 88) tazza troncoconica (fr).

Parete diritta, orlo lievemente sagomato, sul corpo presa a linguetta forata verticalmente. IM, SLs (7.5YR 7/4)

Strati 1 – 2 (Tav. II.1.13)

- (17 A88) becco di versamento (fr)

Tipo A10.12 n. 233. IF, SLv (10YR 4/1)

- ( 17 A88) ciotolina emisferica a tacco (fr)

Fondo a tacco del periodo giallo. FG, sup. erose rosso (2.5YR 5/8)

- (17 A 88) ansa (fr)

Ansa orizzontale a sezione circolare del periodo giallo. FG, SLs e ingubbiate a tratti erose rosso (2.5YR 5/8)

Catalogo dei materiali su osso ed ornamentali

- (42 88 strato 5) ago intero con foro passante inv. SAIA 30055

- (331 93 strato 8/8)punteruolo frammentato nella parte distale ricavato da tibia di ovis

- (83A 1988 strato 5/3) parte distale di punteruolo levigato ricavato da diafisi di osso lungo di ovis

- (317 92 strato 10) parte distale di punteruolo ricavato da metatarsale di capra con punta fratturata

- (99A 88 strato 8) larga porzione centrale di spatola frammentata nelle parti distali e prossimali ricavata da costa di ovis

- (84/A 1988 ) perla in pietra. Profilo cilindrico, foro biconico spigoli lievemente arrotondati . Serpentino con inclusi biancastri 5y 3/2 (inv. SAIA 30062)

Antonella Traverso

TAVOLE

NOTE

[1] Questo tratto fu messo in luce già nel 1933-34 dal Sestieri.

[2] Una breve notizia preliminare sull’intervento si trova in Poliochni 1997, 680-681.

[3] Il saggio fu condotto durante il primo anno di ricerche a Poliochni in regime di collaborazione tra la allora K’ Eforia di Mitilene e la Scuola Archeologica Italiana di Atene, coodiretto dalla Dott. A. Archontidou e dal Prof. S. Tiné. Parteciparono allo scavo, oltre alla scrivente, altri sei studenti dell’Università di Genova e due operai messi a disposizione dalla stessa Ephoria.

[4] La flottazione di questi livelli di cenere ha restituito numerosi semi (cf. Arobba – Caramiello – Traverso 2010 e supra cap. I.)

[5] Poliochni I, 190

[6] Theocharis D.M. 1953: Askitario. Protelladiki akropolis para the Raphina, AEphem 62-68 e più in generale Cosmopoulos M.B. 1991, The Early Bronze Age 2 in the Aegean (SIMA 98) Jonsered

[7] Archontidou – Tiné – Traverso 1993, 364 e n. 3

[8] Si tratta anche della quota corrispondente al piano di calpestio del bouleuterion.

[9] E’ questo il caso dello strato 9, all’interno del Saggio A.

[10] Poliochni I, 121-122.

[11] Ρομανού 2015, 93-108.

[12] Il numero tra parentesi indica l’inventario del livello; per gli impasti sono indicate le quattro categorie riassunte nel cap. III, l’indicazione colorimetrica tra parentesi fa riferimento a Munsell 1990.