La topografia

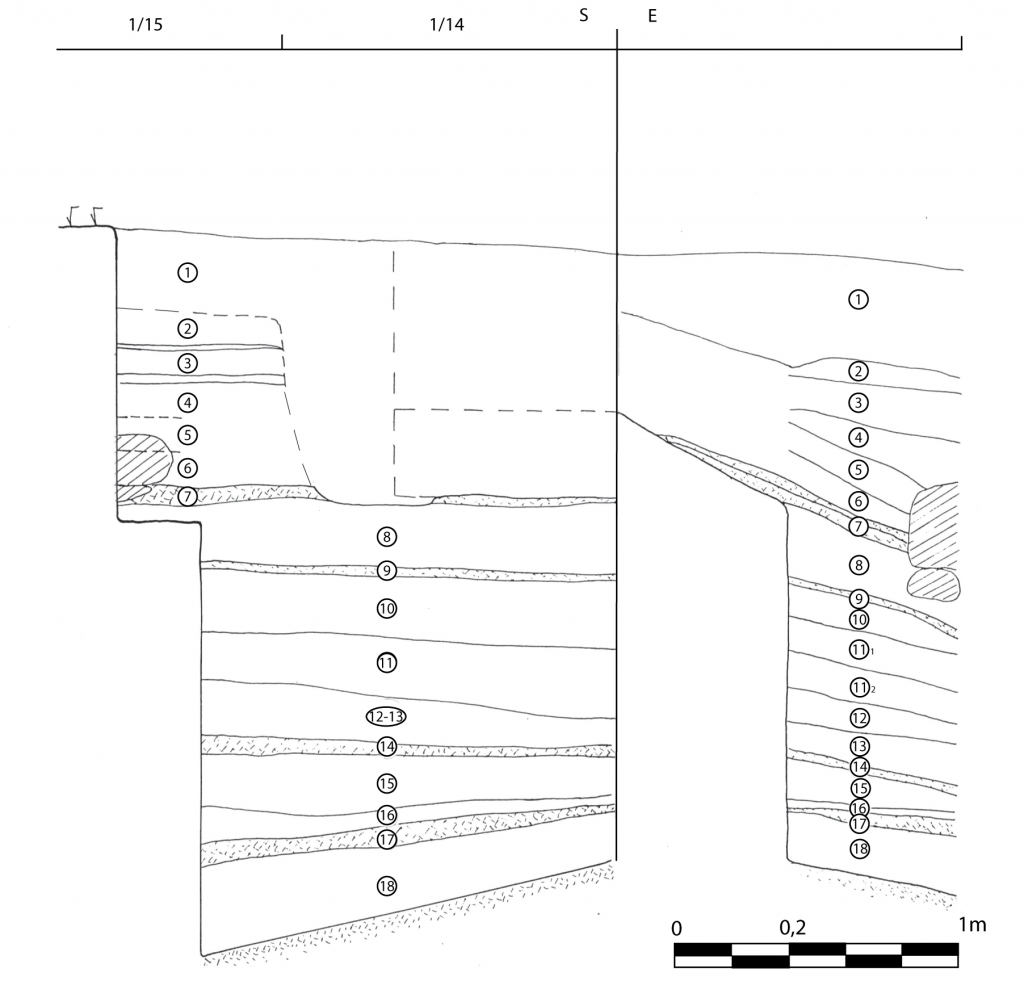

Il saggio T è stato aperto (Tav. I), durante la campagna del 1995, nella porzione settentrionale della collina di Poliochni che degrada verso il rivo Psatia, a m 28 circa a N dal margine dell’area archeologica, in corrispondenza della cosiddetta “discarica Nord” dove negli anni 1931-32, era già stato effettuato un ampio saggio ad opera di Arias, il quale aveva messo in luce alcune strutture [1] interpretate poi dallo stesso Bernabò Brea come abitazioni del periodo Azzurro arcaico [2].

Lo scavo

Proprio con lo scopo di verificare l’attribuzione cronologica delle strutture già in luce su quest’area, è stato aperto il saggio di m 2,20 x 4 sfruttando così una zona relativamente sgombra di strutture seriori, nel tentativo di intercettare uno strato riferibile al periodo Azzurro arcaico e quindi meglio articolare la seriazione tipologica riferibile a questo periodo, sulla base del nuovo materiale che si sarebbe potuto recuperare.

A partire quindi dalla quota di m 14,25 s.l.m. del piano di campagna sono stati asportati alcuni strati di cui il primo e probabilmente il secondo (UUSS 1 e 2) certamente di formazione posteriore all’abbandono dello scavo. L’US 1 infatti ha restituito ceramica appartenente a tutte le fasi cronologiche attestate nel sito di Poliochni e ricopre le stesse strutture messe in evidenza da Arias. Anche il secondo strato (US 2) non ha consentito di apprezzare differenze né dal punto di vista della composizione e granulometria del terreno né da quello del contenuto ceramico. Infatti il materiale in esso recuperato non può esser ascritto con precisione ad alcun periodo specifico poiché si tratta di elementi che spaziano dal periodo Azzurro evoluto al periodo Rosso.

I tre strati successivi (UUSS 4-5-6) presentavano una dinamica deposizionale differente dai precedenti, con una forte inclinazione in direzione E/W e ricoprivano un muro con andamento rettilineo, di modesto spessore (cm 40 di massima) situato ad una profondità di circa m 1,50 s.l.m.; esso era realizzato con tecnica a doppio paramento ed occupava l’area di scavo rispettivamente nei settori 1/14-1/15 N/E.

Il muro, realizzato con lastre di arenaria di forma irregolare, aveva un orientamento S/N ed un lato forse esterno verso E realizzato con maggior cura. Questo stesso muro sembrava terminare ripiegando ad angolo retto verso W, ma le dimensioni ristrette del saggio ormai spintosi ad una profondità di oltre m 1,80 non consentivano di accertarlo con sicurezza. Va invece sicuramente ricondotta alla frequentazione de muro quale suo piano di calpestio l’US 7 costituita da un sottile livello limoso giallastro con andamento orizzontale in direzione N/S.

Il materiale ritrovato nei pressi del muro e negli strati che immediatamente gli si addossano (USS 7 e 8I) ha permesso di riferire questa struttura, probabilmente di uso abitativo, al periodo Verde. Ciò mal si accorda con quanto affermato dallo stesso Bernabò Brea che aveva datato i vani 209-212, situati oltre un metro al di sopra di questa nuova struttura, e parzialmente rimessi in luce con questo nostro saggio, al periodo Azzurro arcaico.

In realtà il piccolo sondaggio ha rivelato che, almeno in questo tratto, il deposito denominato dal Benabò Brea come “discarica Nord”, non può esser datato interamente al periodo Azzurro e gli strati almeno fino all’US 7 (12,65 s.l.m.) e cioè alla base del muro sono da riferirsi al periodo Verde.

Non si può escludere tuttavia, date anche le dimensioni ristrette del saggio affrontato che tale discarica, se pur più antica, fosse stata “intaccata”, durante la fase Verde, per costruire ad una profondità maggiore una struttura in pietre. In nessun caso comunque appare possibile datare al periodo Azzurro le strutture messe in luce dallo scavo Arias, che si vengono ora a trovare proprio un metro al di sopra della nuova costruzione qui messa in luce.

Anche lo strato successivo (US 9), pur restituendo materiale riferibile alle fasi azzurre, conteneva ancora esemplari ceramici riferibili alla fase seriori (un frammento di anfora con decorazione e strette solcature).

Il resto della sequenza stratigrafica comprende ben dieci diversi strati da 10 a 18, articolati in ulteriori livelli distinti sulla base delle loro caratteristiche sedimentologiche, connotati da tipi diversi di terreni in cui si alternano sottili lenti di argille o sabbie, che sono stati interpretate come fasi di esposizione degli strati all’erosione ed agli agenti atmosferici. In essi non è stata messa in luce alcuna struttura muraria e, l’alternanza di strati fortemente antropizzati ad altri sabbiosi e quasi completamente sterili con caratteristiche di un’esposizione prolungata agli agenti atmosferici, potrebbe esser ricondotta, ad episodi di accumulo alternati a fasi di abbandono così come documentato in altri casi, quali ad esempio il saggio D, sulle pendici meridionali della collina.

Alcune USS infatti presentano maggiore spessore e marcati caratteri di antropizzazione come nel caso di USS 14, 17 e 18, ma tutti presentano una significativa inclinazione in direzione E/W, ed andamento invece quasi orizzontale in direzione S/N; fanno eccezione solo i due più profondi, (USS 17 e 18) che seguono la pendenza naturale del banco sterile, inclinato nelle due direzioni N/S ed E/W).

Se però l’ipotesi della discarica intenzionale era già stata avanzata dal Bernabò Brea che ne aveva fatto una delle peculiarità architettoniche del periodo Azzurro evoluto o finale [3], il dato mal si accorda con quanto evidenziato nel saggio A, dove le connotazioni del deposito come “discarica” sembrano limitarsi alla fase verde [4].

L’analisi dei materiali

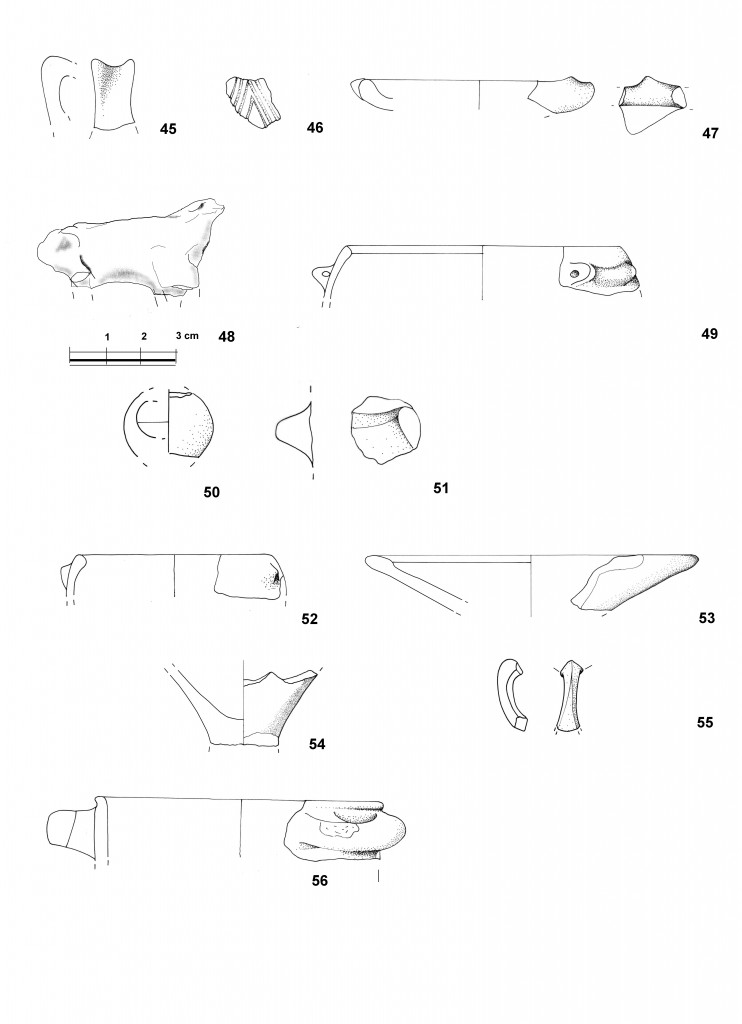

Così come già rilevato, i primi strati da 1 a 3 hanno restituito materiale di diversa attribuzione cronologica in particolare riferibili al periodo Verde (catt. 51-53) e al Rosso (catt. 50, 54 e 56); in particolare gli elementi più tardi sembrano esser costituiti da un frammento di stelo rigonfio di scodella su alto piede cat. 50 di tipo A4.10.

Anche nelle successive UUSS 4-6 si distinguono una scodella su alto piede con orlo interno ingrossato (cat. 48), una ansa insellata (cat. 45) nonché sottili solcature (cat. 46). Proviene da questi livelli una piccola figurina zoomorfa di cui si conserva il tronco (cat. 48), per il quale un confronto diretto è individuabile tra i materiali dalle campagne 1936, quartiere Ovest, per il quale però lo stesso Bernabò Brea non propone una cronologia specifica, ma lo assegna genericamente ai periodi Verde-Rosso [5].

Come già indiziato all’atto della prima segnalazione [6] dalle UUSS 7 e 8, riferibili alla struttura presumibilmente abitativa, provengono materiali che consentono un’attribuzione delle stesse al periodo Verde; questo in particolare grazie ad uno stelo di scodella su alto piede (cat. 37) ed una scodella troncoconica a nastro rilevato (cat. 38). Da questi strati provengono i primi due frammenti di salsiera del tipo Urfirnis (cat. 40), che trovano confronti cronologici con i materiali continentali dell’EAII, spesso pertinenti a contesti sepolcrali.

I successivi strati 9 e 10 non risultano diagnostici nel senso di un’attribuzione al Verde o piuttosto al più antico periodo Azzurro, per la presenza di materiali più recenti quali il frammento di anfora a colletto di impasto cosiddetto protoegeo (cat. 41), un becco di versamento presumibilmente bifido di brocca askoide (cat. 21) una ciotola emisferica dall’orlo tagliato (cat. 26) e una frammento di probabile scodella su alto piede a profilo basso (cat. 28).

Le USS 11-13 restituiscono sempre un becco di versamento (cat. 20) stavolta non bifido ed un tipo di scodella su alto piede (cat. 16) che si attribuisce ancora al periodo Verde (tipo A4.8).

Ancora i livelli 14 e 15, corrispondenti, in particolare il 14, ad un sottile lembo di suoli sabbiosi ad andamento orizzontale, ha restituito materiale che nella scansione tipologica [7] si colloca ancora in fase Verde; ci si riferisce in particolare alla scodella su alto piede cat. 14 (tipo A4.10) , al collo di anfora cat 13 e ad una scodella ad orlo rientrante (cat. 10). Degno di rilievo è il frammento in ceramica dipinta (cat. 12), probabilmente da riferirsi sempre ad una salsiera, i cui confronti rimandano alla salsiera da Lianokladi, nella Grecia Centrale, datata all’EAI [8]. Ancora dal livello 16 proviene un elemento di chiara attribuzione al periodo Verde (cat. 5), mentre i livelli basali, compresi tra le UUSS 17 e 18, restituiscono materiali riferibili a periodi più antichi quali una tazzina emisferica (cat. 2) ed una larga ciotola emisferica (cat. 4) con presa a nervature che si collocano nel periodo Azzurro, una ciotola con ansa sopraelevata (cat. 3) che sembra richiamare forme piuttosto del periodo Nero.

Di particolare rilievo data l’unicità, è la piccola figura zoomorfa di cat. 48 proveniente dagli orizzonti stratigrafici più recenti (verde/rosso), realizzata in terracotta, che riproduce un quadrupede con arti relativamente corti; la figura non meglio identificabile (un suino o un canide) è assimilabile ad un esemplare identificato dal Bernabò Brea come ipotetico idoletto accosciato, purtroppo da contesto strutturale non ben definito, ma comunque riferibile al Periodo rosso inserire nota con questo testo Bernabò Brea I, 1, pp 377 e 652

In conclusione i complessi ceramici sembrano confermare l’ipotesi già prospettata ossia che fino alla struttura abitativa del periodo Verde il deposito sia frutto di un colluvio successivo all’abbandono del sito; essi evidenziano inoltre che la struttura abitativa a sua volta si appoggia su un deposito ancora del periodo Verde, già di una fase matura, come confermerebbero i materiali contenuti fino all’US 16. Pertanto l’area sarebbe stata solo marginalmente interessata da depositi delle fasi Azzurra e Nera, in contrasto con l’originaria ipotesi che questo versante della collina fosse occupato da ampia discarica databile al periodo Azzurro; in questo senso verrebbe meno anche il motivo che aveva spinto il Bernabò Brea ad attribuire i piccoli vani sul ciglio verso mare e sottostanti la discarica, secondo lui di fase Azzurra, al precedente periodo Azzurro arcaico. D’altra parte il saggio H/ovest sembra confermare questa lettura della sequenza del deposito come prevalentemente riferibile alla fase Verde della città [9] con marginali lembi di depositi residui dei periodi Azzurro e Nero.

Antonella Traverso

Catalogo dei materiali

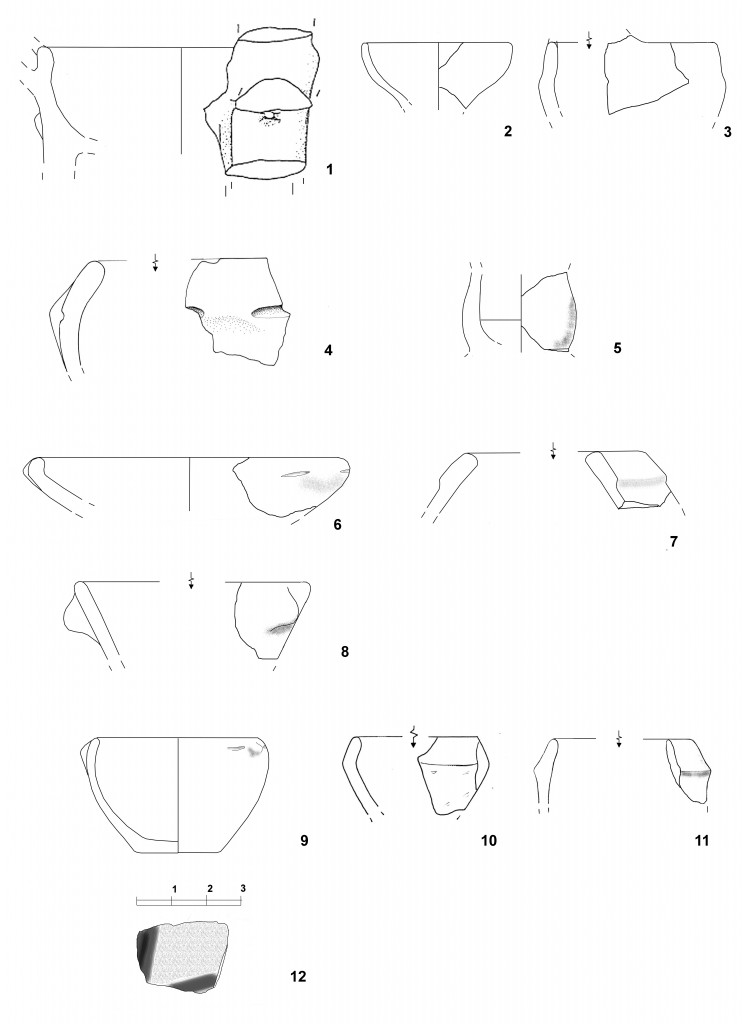

strati 17-18 (tav. II.9.1)

- (747) vaso tripode (fr)

Vasca ribassata curvilinea piede non insellato ansa sormontante che si imposta in corrispondenza di un piede. Al di sotto dell’ansa piccola bugna conica. IM, Sls solo nella fascia in corrispondenza dell’orlo marrone (10YR 4/2)

- (904) tazza (fr)

IM, SLv rozzamente marrone (10YR 4/2)

- (856) ciotola emisferica

ansa sormontante l’orlo (fr). IM, SLv grigio molto scuro (10YR 3/1)

- (857) ciotola emisferica (fr)

Larga forma con presa a nervature contrapposte tipo A6.1. IM, SLv grigio (10YR 4/1)

(904) Si associano a questi materiali due frammenti di pareti non determinabili di ceramica del tipo IPE SS

strato 16 (tav. II.9.1)

- (745) scodella su alto piede (fr)

Stelo rigonfio. IM, SLv marrone (10YR 4/2)

- (745) scodella su alto piede (fr)

Orlo arrotondato, labbro diritto, vasca bassa e tesa. Sull’orlo si imposta presa in rilievo con solchi contrapposti IM, SLv (7.5YR 5/2)

- (745) olla (fr)

Orlo arrotondato, labbro ingrossato chiuso con fascia in rilievo, corpo globulare. IG, Sls solo nella fascia in corrispondenza dell’orlo marrone (10YR 4/2)

- (745) scodella troncoconica (fr)

orlo arrotondato, labbro lievemente esoverso, parete rettilinea; larga nervatura orizzontale tipo A1a.1. IG, SLv rozzamente marrone (10YR 2/1)

strato 15 (Tav. II.9.1)

- (743) tazza (fr)

orlo arrotondato, labbro rientrante, parete curvilinea; a cm 0,5 dall’orlo piccola bugna conica impervia con solcature orizzontali ai lati. IM, SLv rozzamente (5YR 4/1)

- (744) piccola scodella a labbro rientrante (fr)

orlo arrotondato, labbro rientrante, vasca rettilinea tipo A3.1

IF SLs nella fascia dell’orlo grigio molto scuro (10YR 3/1)

- (744) olla (fr)

orlo arrotondato, labbro in continuazione, parete rettilinea; largo nastro rilevato in corrispondenza dell’orlo. IG, SLv marrone (10YR 4/2)

- (728) ceramica dipinta (fr)

Parete curvilinea non determinabile IF; superfici sovradipinte da base bianca e due bande contrapposte brune

strato 14 (Tav. II.9.2)

- (740) collo di anfora (fr)

Orlo arrotondato labbro diritto presa impostata sotto l’orlo dalla quale si diparte nervatura rilevata obliqua. IPE, SS (7.5YR 5/3)

- (741) scodella su alto piede (fr).

Orlo arrotondato ingrossato, brevissimo labbro diritto, vasca tesa ribassata. IM SLv grigio (10YR 4/1)

- (740) piccola olla miniaturistica (fr)

Orlo assotigliato, breve labbro aperto a tesa, corpo globulare. IF, SLv (7.5 YR5/3)

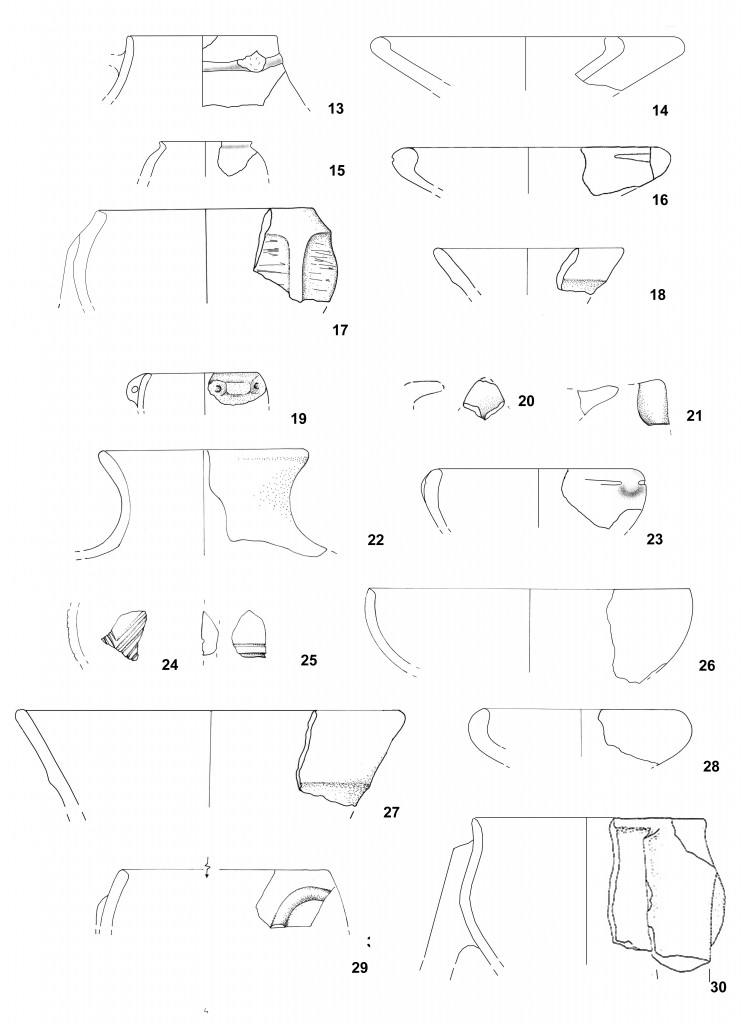

strat1 11-13 (Tav. II.9.2)

- (739) scodella su alto piede (fr)

orlo arrotondato, labbro rientrante, probabile bugna conica impostata al di sotto dell’orlo con brevi solcature ai lati, quasi a simulare una perforazione, accenno di vasca ribassata. IM, SLv grigio (10YR 4/1)

- (739) vaso tripode (fr)

IM, SLs solo nella fascia sottostante l’orlo grigio (10 YR 4/1)

- (736) scodella troncoconica (fr)

Orlo arrotondato labbro aperto parete tesa sul labbro, a cm 1,7 nastro rilevato orizzontale. IM, SLv grigio (10 YR 4/1)

- (738) tazza tipo A7.3 cf. tipologia n. 163 (fr) IM SLg (7.5 YR 4/1)

- (738) becco di versamento di bottiglia o brocca askoide (fr). IM, SLv grigio (10YR5/2)

strati 9-10 (Tav. II.9.2)

- (725) becco di versamento di brocca

IM, SLv grigio (10YR 4/1)

- (727) anfora in ceramica protoegea (fr)

IPE superfici a spazzola (2.5YR 5/4)

- (727) ciotola emisferica (fr)

orlo arrotondato, labro chiuso, vasca emisferica, piccola bugna con sottili scanalature ai lati a simulare foro. IM, SLv (7.5YR 4/2)

- (727) parete nd, forse di brocchetta (fr)

decorazione a strette solcature a fasci obliqui e paralleli. IF, SLv (2.5YR 5/3)

- (727) stelo di coppa (fr)

sottili solcature orizzontali parallele alla base. IM, SLv grigio molto scuro (10YR 3/1)

- (727) ciotola emisferica Fr in tipologia n.133 (A6.2b) (fr)

IM, SLs grigio (10YR 4/1)

- (726) scodella troncoconica. Fr. In tipologia tipo A1a.8b n 36 (fr)

orlo lievemente assottigliato, labbro in continuazione, a cm 1,6 dall’orlo fascia rilevata parallela all’orlo

IM, SLv (2.5YR 3/0)

- (727) coppa su alto piede (fr)

orlo arrotondato, labbro diritto, vasca bassa. IM, SLs grigio (10YR 5/2)

- (726) olla (fr)

orlo piano, labbro rientrante, vasca profonda, a cm 2 dall’orlo nervatura rilevata obliqua

IM , SLs (2.5YR 5/2)

- (726) vaso tripode (fr)

Orlo arrotondato labbro aperto corpo sinuoso piede non insellato che si diparte dalla gola sottostante l’orlo

IM SLs solo sotto l’orlo (10YR 4/2)

strati 7-8 (Tav. II.9.3)

- (921) olletta (fr)

orlo piano obliquo, labbro aperto flesso, parete curvilinea rientrante, sull’orlo accenno di presa sormontante. Stretta solcatura al di sotto

IM, SLv solo in una fascia orizzontale di cm 1,5 al di sotto dell’orlo, per il resto è striata (5Y 4/1)

- (696) olla (fr)

orlo piano, labbro rientrante. IM, SLs grigio (10YR 3/1)

- (697) olla (fr)

orlo arrotondato, labbro rientrante, parete curvilinea, a cm 1 dall’orlo larga scanalatura orizzontale in continuazione di probabile presa o ansa non conservata. IM, SLs grigio (10YR 4/1)

- (696) scodella troncoconica (fr)

orlo arrotondato, labbro in continuazione, parete diritta, sull’orlo presa bifora, composta da due bugne coniche distinte. Fr. In tipologia n 26. IM, SLv (10YR 5/4)

- (697) scodella su alto piede (fr)

orlo arrotondato, labbro rientrante, vasca bassissima, traccia di stretta solcatura in corrispondenza della carena, forse riferibile a presa con solcature marginali. IM, SLv (7.5YR 4/4)

- (706) pisside (fr)

orlo arrotondato, labbro aperto, corpo globulare; sotto l’orlo ansetta verticale a gomito. IM, SLv (10YR 3/2)

- (707) scodella su alto piede (fr)

Stelo varietà D profilo rettilineo, sottile solcatura rettilinea alla base. IM, SLv (5YR 5/6)

- (719) larga ciotola troncoconica (fr)

orlo arrotondato, labbro diritto, parete rettilinea, a cm 4,3 dall’orlo largo nastro orizzontale rilevato. IM, SLv (5YR 5/4)

- (715) vago di collana (fr) (inv. SAIA 30408)

IM, SLs nere

- (691) salsiera (fr)

Ceramica tipo Urfirnis due frammenti di pareti non determinabili. FU, SLv

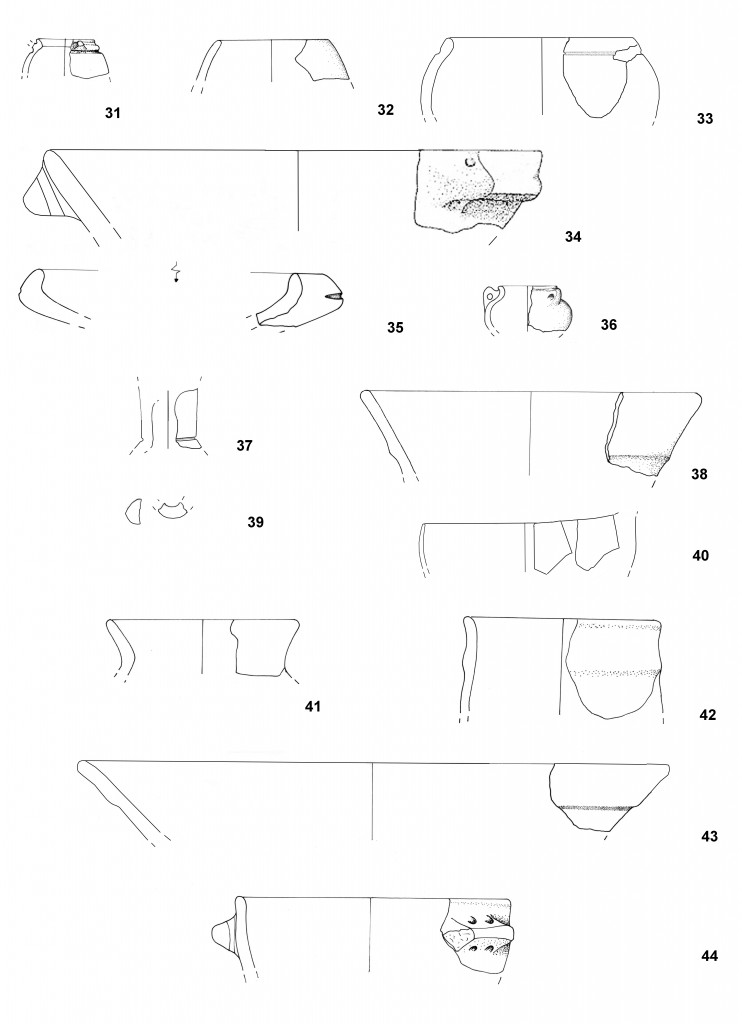

strati 4-5 (Tav. II.9.3, Tav. II.9.4)

- (712) anfora (fr)

Parete di tipo a a colletto C2.3. IPE SS (7.5YR 5/3)

- (692) olla (fr)

orlo arrotondato, labbro lievemente svasato, vasca profonda, profilo situliforme; a cm 3 dall’orlo fascia orizzontale rilevata. IG, SG (7.5YR 4/2)

- (921) larga ciotola troncoconica (fr)

orlo arrotondato, labbro in continuazione, parete tesa, a cm 2,8 dall’orlo bassa fascia rilevata orizzontale. IM, SLv (7.5YR 4/2)

- (678) scodella troncoconica a pareti convesse (fr)

Orlo arrotondato labbro diritto. A cm 1 dall’orlo larga presa bifora. IM, SLs (7.5YR 5/3)

- (678) ansa verticale a gomito fortemente insellata (fr). IM/SG (7.5YR 6/2)

- (921) brocca (fr)

Parete con decorazione a stretti solchi obliqui convergenti. IM, SLv (7.5YR 4/0)

- (692) ansa a rocchetto insellata di scodella su alto piede di tipo A4.9c (fr). IG. SLs (5YR 5/4)

- (692) figura zoomorfa

presumibilmente quadrupede corredato di piccola coda, privo della terminazione delle zampe e del capo cm. 2,2 x 5. IG, SLs grigio (10YR 4/1)

- (692) ciotola emisferica (fr)

IM, Sls (5YR 5/4)

strati 2-3 (Tav.II.9.4)

- (676) stelo rigonfio di scodella su alto piede di tipo A4.10 (fr)

IM, SLv grigio molto scuro (10YR 4/2)

- (676) presa orizzontale a rocchetto insellato di grossa ciotola emisferica (fr)

IM, SLv (7.5YR 6/3)

- (676) olletta (fr)

orlo tagliato obliquamente all’interno, labbro rientrante, vasca profonda, a cm 1 dall’orlo piccola bugna conica. IM, SLv (2.5Y 5/2)

- (676) scodella su alto piede di tipo A4.10a (fr)

Orlo arrotondato, labbro dritto ed ingrossato, vasca bassa tesa

IM/F, SLv grigio (10YR 4/1)

strato 1 (Tav. II.9.4)

- (673) fondo di vasca di scodella su alto piede di tipo A4.10 (fr)

IM, SLv (10YR 4/1)

- (674) ansa verticale a gomito e costolatura mediana di brocchetta di tipo A10.7

IF, SLv grigio (10YR 4/1)

- (670) olla (fr)

Orlo arrotondato, labbro lievemente svasato, risega al di sotto dell’orlo, larga ansa ad anello orizzontale. IG, SLs (10YR 6/3)

Tavole dei materiali

Note

[1] Poliochni I, tav. 4, vani 209, 210, 211, 212.

[2] Poliochni I, 259-268.

[3] Poliochni I, 260.

[4] Cf., supra, II.1 Saggio A, strati 4 e 5.

[5] Poliochni I, 14, tav. CLXVIII.

[6] Traverso 1997c, 682-683.

[7] V., infra, 000-000.

[8] bibliografia

[9] V., supra, 000-000.