Nel corso del 1992 sono stati aperti cinque circoscritti saggi lungo il perimetro esterno della cittadella, sulla base dei dati ottenuti mediante le indagini geomorfologiche effettuate nell’estate del 1991 [1] e sulla base di alcune anomalie evidenziate dalle indagini con carotatore [2].

Gli unici dati sulla morfologia esterna e sull’estensione del deposito circostante provenivano, infatti, da un saggio condotto da Della Seta negli anni ’30 di cui riferisce Bernabò Brea e che qui brevemente si riassumono: “con una trincea in direzione est-ovest che, partendo dalla collina di Aghios Ghiorghios, attraversava la valletta per raggiungere il lato ovest della cittadella, fu eseguito un primo saggio denominato O, con estensione limitata. Poiché esso però aveva dato esito completamente negativo fu immediatamente abbandonato” [3]…Un ulteriore saggio, aperto sempre dal Della Seta ma con altro scopo [4], nel prolungamento ideale della strada 103, per constatare se questa in qualche modo continuava anche fuori della cittadella, aveva dato esito negativo.”

Il dato comunque presentava un’informazione significativa ai fini dell’inquadramento dell’intero deposito. I livelli archeologici incontrati ad oltre m. 1,70 di profondità si riferivano presumibilmente ad età romana; pertanto la morfologia della piana ad Ovest della cittadella di Poliochni doveva essere sensibilmente diversa in quell’epoca ed a maggior ragione in età preistorica, dato il poderoso interro occorso successivamente. Questo dato venne confermato dai carotaggi eseguiti nell’area nel 1991 e dagli stessi rilevamenti elettromagnetici che segnalavano l’esistenza di anomalie alla profondità media di cm 50, dal piano di campagna, probabilmente da riconnettere a quella presenza di età romana già rivelata dal Della Seta [5].

Saggi P, Q, R. S

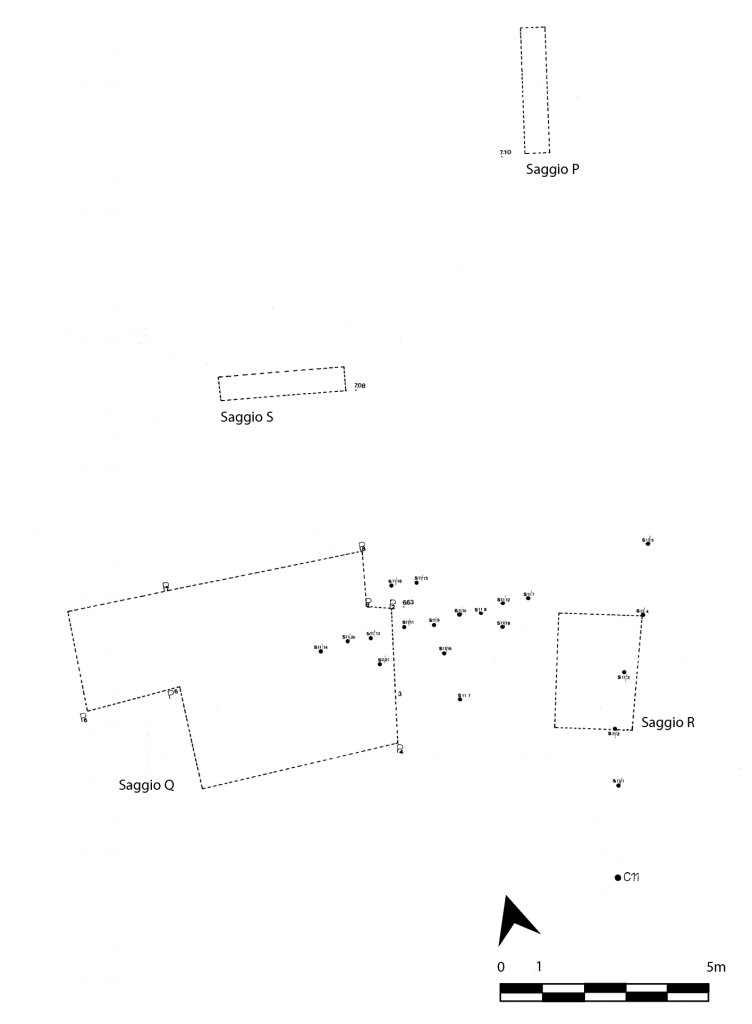

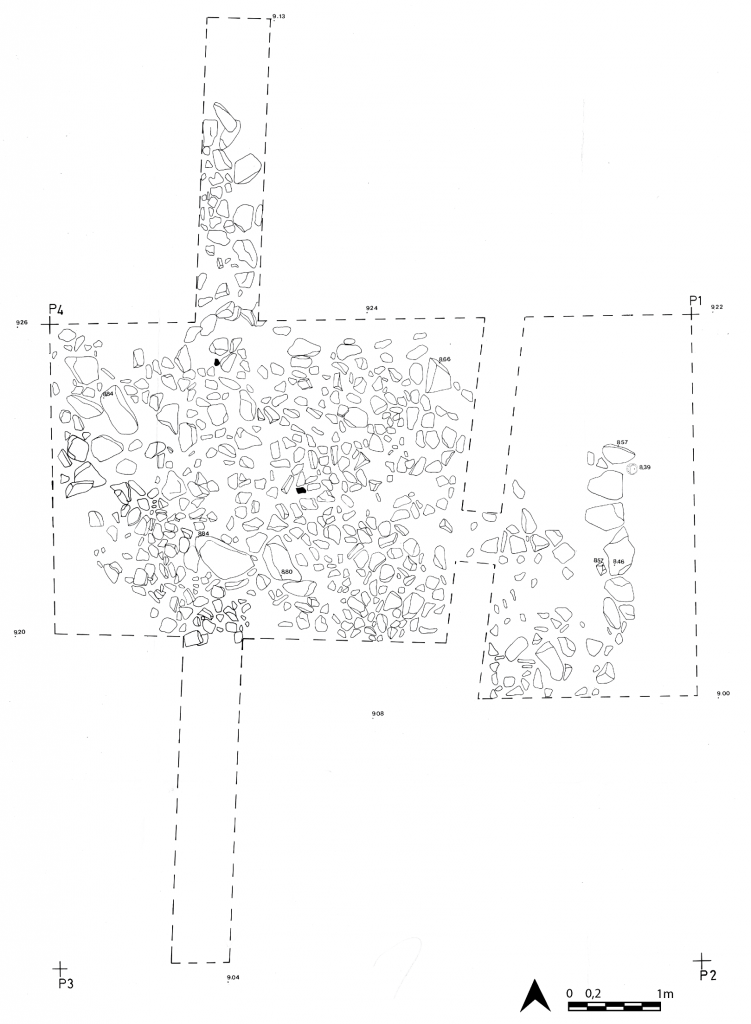

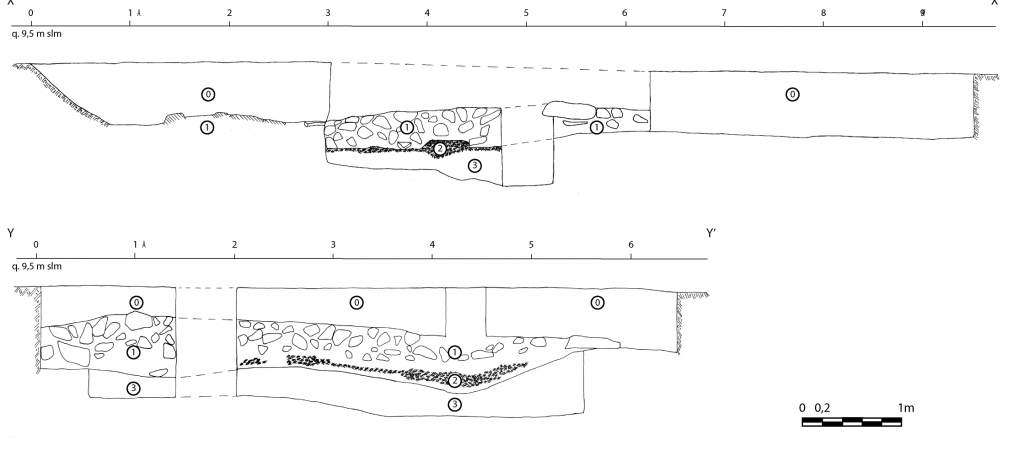

In corrispondenza di queste anomalie sono stati aperti quattro circoscritti saggi (P, Q, R, S) di cui tre (R, S, e Q) dislocati nei pressi della carota 11 ed il piccolo saggio P (m 6,60 x 3) posizionato m 15 a Sud (Fig. II.8.1). Tutti i saggi, compreso il “Q”, che ha raggiunto dimensioni più considerevoli (m 5 x 7), hanno messo in luce uno strato di grossi ciottoli talmente coeso che non ha permesso di approfondire lo scavo se non per limitate porzioni (Fig. II.8.2). Veniva comunque accertato che il sottostante strato di sabbie giaceva su un letto di argille, che erano state intaccate in età romana con incassi rettangolari. Queste fosse rettangolari, per la presenza di grossi frammenti di dolia e di tegoloni e per l’assenza di altro indizio specifico (in particolare reperti ossei), sembrano funzionali alla piantagione di essenze arboree. In questo senso depongono diverse testimonianze desumibili dalla tradizione letteraria antica [6]. Tutti i quattro saggi di scavo sono stati interrati.

Saggio O

…

Note

[1] Bozzo – Merlanti 1997.

[2] Cf. supra, I.1 Geomorfologia e sondaggi geognostici.

[3] Poliochni I, ?????, tav. ????.

[4] Poliochni I, ?????

[5] Bozzo – Merlanti 1997, 150.

[6] Vitruvio, II, 1, 4 .