Introduzione

L’area settentrionale della cittadella: i dati pregressi

La zona settentrionale di Poliochni, a Nord del megaron 317, è stata certamente quella meno indagata dalle precedenti ricerche, sia di Della Seta, sia di Bernabò Brea [1].

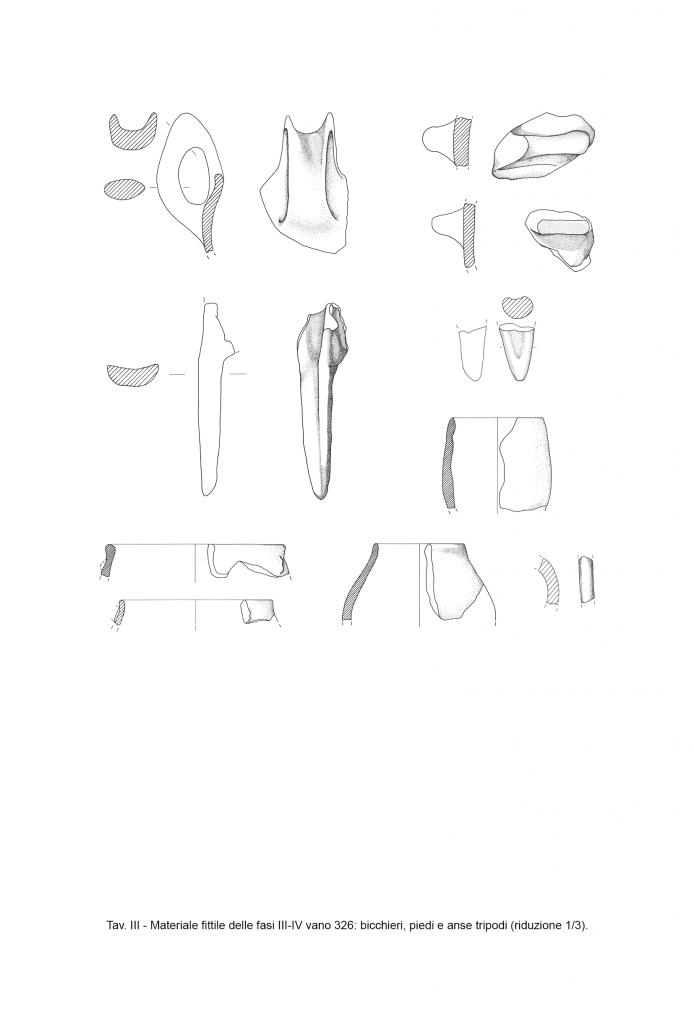

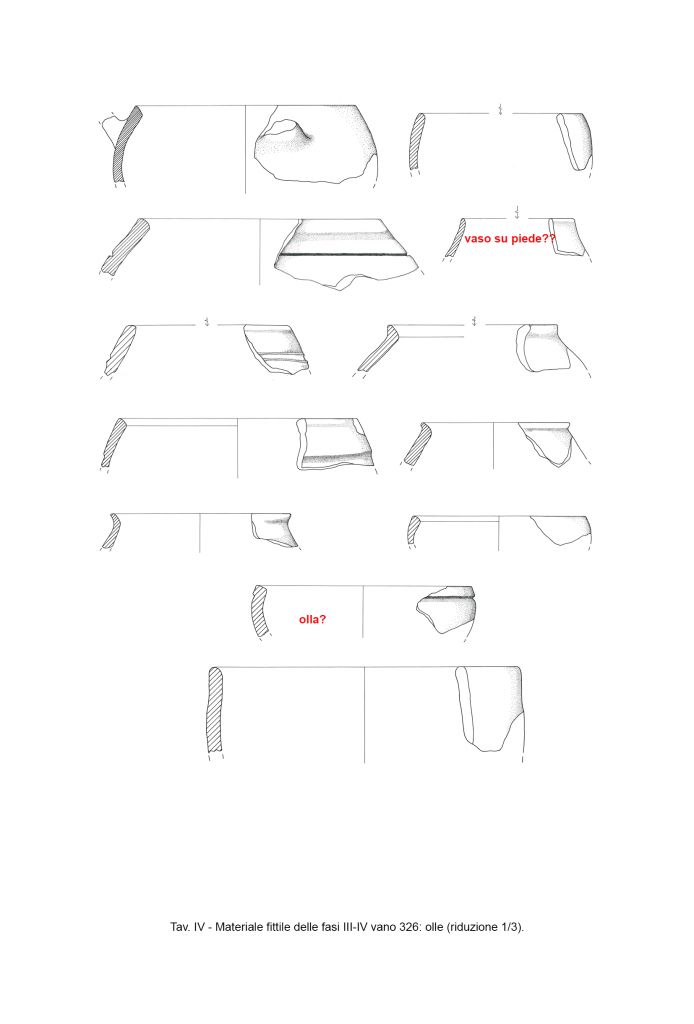

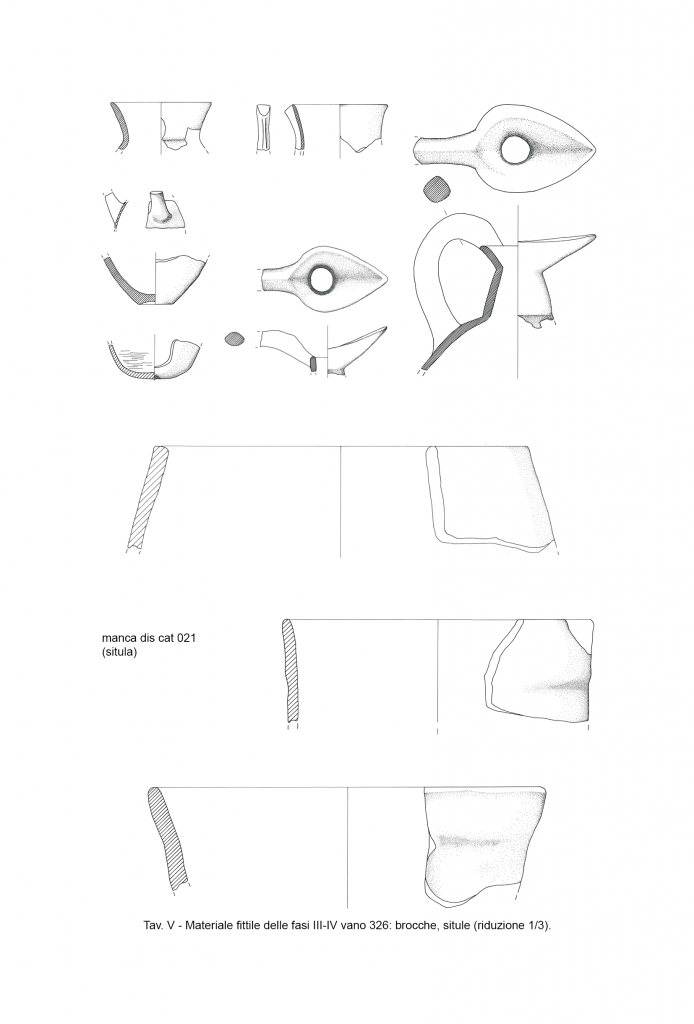

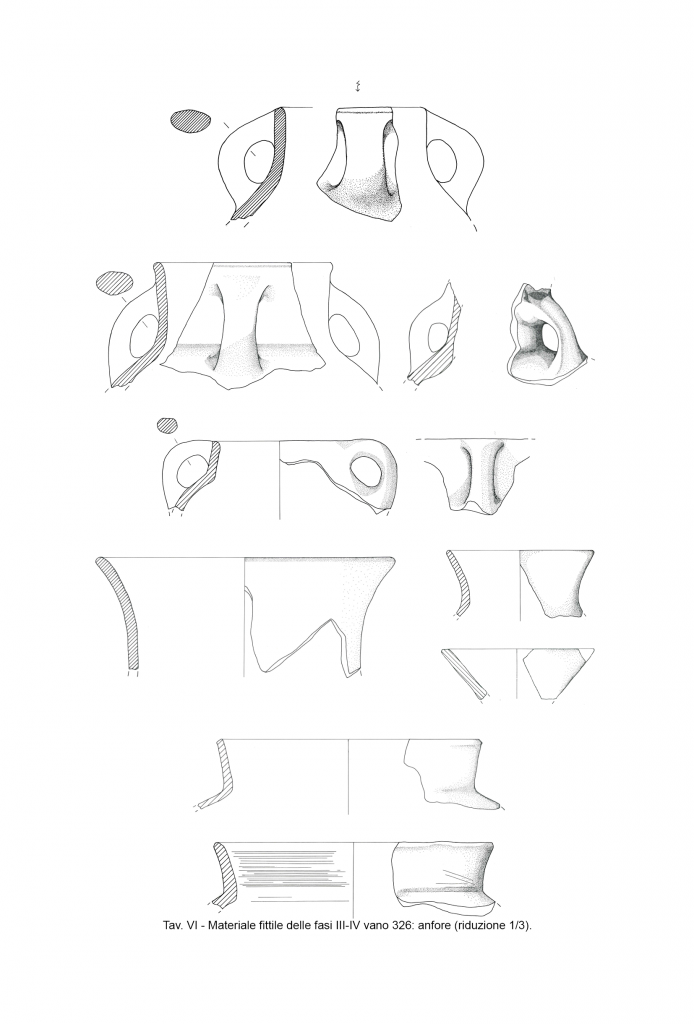

I dati rilevati dai vecchi scavi in questa zona (Tav. III) erano, infatti, limitati ai livelli superficiali delle strutture degli isolati denominati da Della Seta: IV (a Sud della stradella 108) e V (a Nord della stradella 108), scavati entrambi da Pietrogrande nel 1931-32 e riferiti da Bernabò Brea ai periodi Azzurro e Verde [2]. In un’area ancora più settentrionale e scollegata dalle precedenti erano note alcune peculiari strutture curvilinee scavate negli stessi anni da Arias al di sotto della cd. “discarica Nord” e riferite da Bernabò Brea al periodo Azzurro arcaico, insieme ad una notevole struttura muraria ipoteticamente ascritta all’Azzurro evoluto [3].

Più in dettaglio, l’area a Nord del megaron 317 e a Sud della stradella 108 era sostanzialmente inesplorata, dato che la stretta trincea assiale impostata dal Pietrogrande nel 1931 per seguire il corso della stradella 107 aveva messo in luce solo i muri orientali dell’isolato IV, riferito ai periodi Azzurro e Verde. L’ipotesi di Bernabò Brea circa la natura di questo isolato come possibile anaktoron del periodo Azzurro, collocato sulla sommità della “piccola acropoli” della cittadella, era fondata solo sulla notevole imponenza di alcuni tratti dei muri messi in luce da questa trincea, in particolare in corrispondenza dell’ambiente 314.

Anche l’ipotesi di Bernabò Brea di riconoscere apprestamenti murari perimetrali nei muri rinvenuti in prossimità dell’incrocio tra le stradelle 107 e 108 appariva di natura poco più che indiziaria, derivando da una limitata trincea di saggio aperta dallo stesso Bernbaò in questo settore. Due spezzoni di muri, rilevati l’uno sotto il muro settentrionale dell’isolato IV e l’altro sotto quello meridionale dell’isolato V, erano stati di conseguenza interpretati come possibili tronconi di un sistema di mura perimetrali a doppio paramento [4].

L’area a Nord della stradella 108 era nota, infine, solo per quanto riguarda alcune strutture, attribuite al periodo Verde messe, in luce nei livelli superficiali dell’isolato V (scavo Pietrogrande 1932).

Obiettivi della ricerca

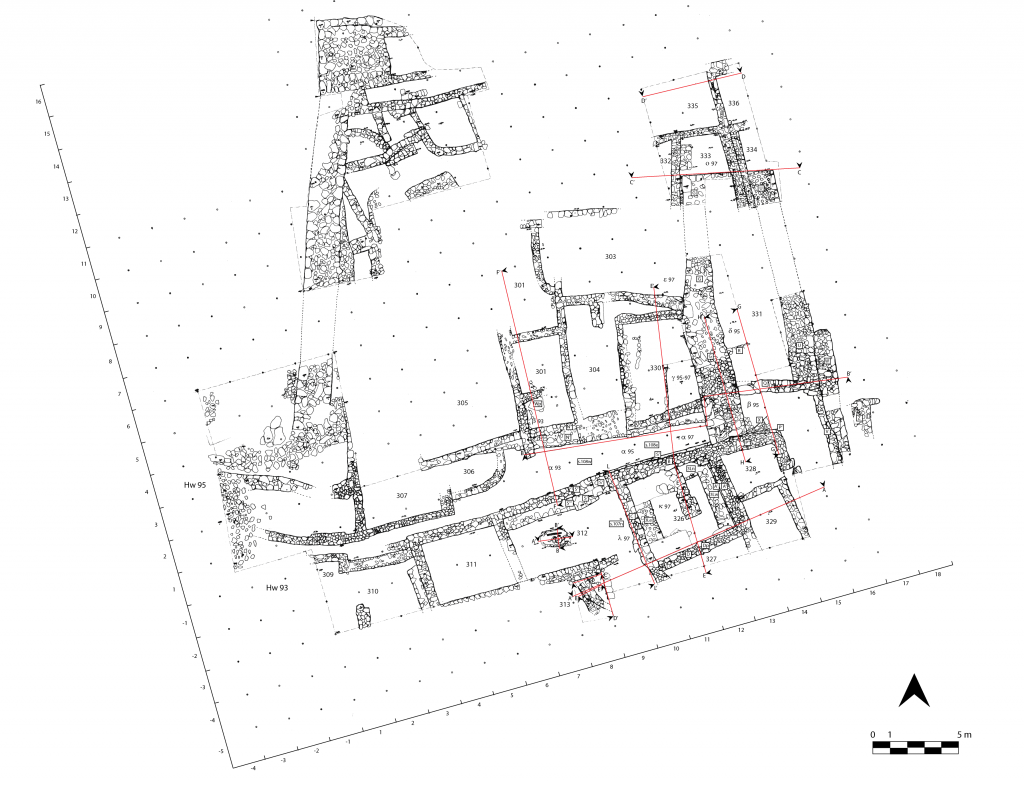

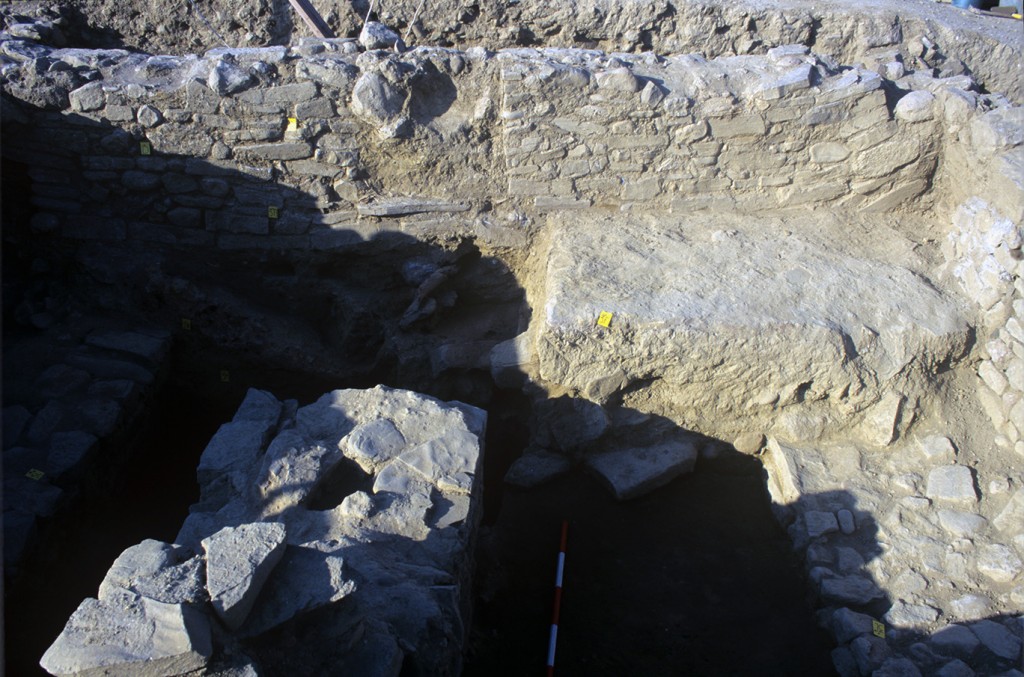

Per verificare ulteriormente tutti questi sparsi indizi e definire meglio lo stato dell’evidenza archeologica in quest’area, accertando, in particolare, l’esistenza di opere murarie di delimitazione dell’abitato verso Nord, un ampio saggio (complessivamente ca. 600 mq.), denominato H/est, è stato condotto nelle campagne 1993, 1995 e 1997. Questo saggio è collegato al vicino Saggio H/ovest [5] dal saggio di collegamento Z per un’estensione complessiva dell’area indagata di oltre 900 mq (Fig. II.4.1, Fig. II.4.2., Fig. II.4.3, Fig. II.4.4).

Con il Saggio H/est sono state effettivamente messe in luce strutture che si riferiscono ad opere di carattere pubblico e ad abitazioni private, di notevole consistenza e pregevole stato di conservazione.

Per quanto riguarda le opere pubbliche è stato possibile individuare:

- il muro di delimitazione settentrionale dell’abitato nel periodo Azzurro Evoluto (muro S);

- un imponente muro del periodo Verde (muro G), collocato ortogonalmente rispetto al muro del periodo Azzurro, che definisce verso Est una grandiosa opera di riporto finalizzata a creare una nuova area di estensione dell’abitato verso Nord (cd. “discarica Nord”).

Grazie alla possibilità di collegare queste evidenze a quelle messe in luce nel Saggio H/ovest è oggi definibile il sistema di estensione artificiale dell’abitato verso Nord nei periodi Verde e Rosso, in concomitanza con quelli analoghi verso Ovest nell’area degli scavi Monaco e Griffo [6].

La prima fase di queste opere di terrazzamento ed espansione artificiale dell’abitato verso Nord si colloca all’inizio del periodo Verde, ma esse continuano a funzionare con risistemazioni locali anche nel periodo Rosso. In quest’arco di tempo vari livelli di abitazione si sovrappongono alle mura.

Per quanto riguarda le conoscenze circa le modalità insediative a livello domestico nell’area settentrionale dell’abitato, importanti acquisizioni sono state raggiunte sia in senso estensivo, mettendo in luce nuove strutture in aree finora del tutto ignote, sia in senso crono-stratigrafico, grazie a vari approfondimenti condotti nei livelli più bassi.

Le strutture complessivamente definite dai Saggi H/est, H/ovest e Z hanno permesso, così, di definire e contestualizzare in senso diacronico e funzionale il settore settentrionale del sito, sia verso Nord-Est, sia verso Nord-Ovest. Le evidenze messe in luce si integrano con quelle rivelate dagli altri saggi condotti nelle diverse aree dell’insediamento e con quelle desunte dai vecchi scavi per una completa rilettura delle modalità di espansione dell’abitato nell’arco temporale compreso tra il periodo Azzurro e quello Rosso.

Il luogo

Il Saggio H/est è collocato nel quadrante nord-orientale del sito (Tav. III; Fig. II.4.5), in collegamento con i Saggi Z ed H/ovest. Da un’area iniziale di 140 mq (corrispondente ai ss. 7-11/1-6) il saggio è stato progressivamente esteso fino a ricoprire un’area irregolare di complessivi 600 mq [7].

L’area interessata dal nuovo scavo (Fig. II.4.1) corrisponde a buona parte degli isolati IV e V degli scavi Pietrogrande 1931-32, a Nord e a Sud della stradella 108 (riscavati e ridefiniti con saggi stratigrafici in profondità) e con l’intera area ad Est dell’incrocio tra la stradelle 107 e 108, fino al limite del deposito sul ciglio della scarpata costiera orientale, dove nessuna indagine era stata condotta in precedenza.

Dal punto di vista morfologico l’area indagata coincide con la quota più alta dell’insediamento (intorno ai 17 m s.l.m.), in una posizione dominante rispetto al resto del villaggio, che consente una perfetta visione verso il mare e l’interno.

Verso Est (mare) il versante della scogliera si presenta in questa zona nettamente precipite e lo stato di conservazione dei depositi insistenti sul ciglio appare conseguentemente eroso, con spezzoni di muri affioranti in sezione a vari livelli. Verso Nord, il livello del terreno scende rapidamente di quota (abbassandosi fino a 10 m s.l.m.) in una stretta vallecola di incisione fluviale, compresa tra due emergenze del profilo costiero (Tav. I). Verso Ovest e verso Sud il dislivello è molto più dolce e progressivo, attestandosi per quasi tutta l’estensione dell’abitato intorno ai 13-15 m.

Anche quest’area è interessata, in corrispondenza del ciglio costiero, da trincee militari elleniche. Si tratta qui di due escavazioni quadrangolari di ca. 1,50 x 1,50 m collocate a circa 5 m l’una dall’altra [8].

Lo scavo

Lo scavo del saggio H/est si è protratto per tre campagne, condotte rispettivamente:

- dal 19 al 28 luglio 1993;

- dal 10 luglio al 2 agosto 1995;

- dal 14 luglio al 19 agosto 1997 [9].

Dal punto di vista programmatico e operativo lo scavo di quest’area è proceduto per fasi complementari di estensione, con limitata asportazione degli strati superficiali per mettere in luce le strutture murarie delle fasi più recenti ai fini di una loro comprensione planimetrica, e di approfondimento, con saggi localizzati dove le condizioni del deposito e delle strutture residue consentivano una più approfondita verifica stratigrafica [10].

Campagna 1993

Avviata dopo la conclusione del Saggio M, questa prima campagna ha comportato la pulizia preliminare della superficie di intervento, rimettendo in luce le strutture esposte dai vecchi scavi: vani 301-304 (isolato V) e 311-312 (isolato IV).

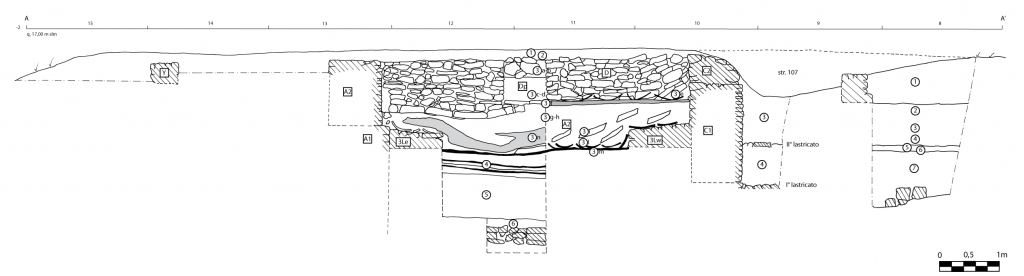

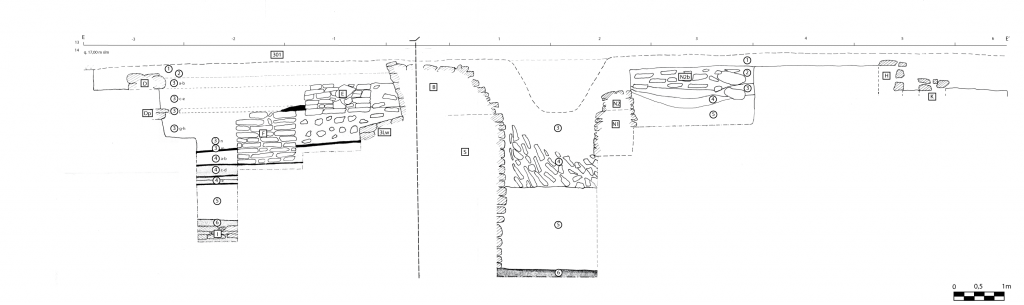

Con l’intento di verificare l’ipotesi di Bernabò Brea come tratti di mura a doppio paramento è stata approfondita stratigraficamente l’area compresa tra i due opposti muri della stradella 108 (approfondimento alpha/93; Fig. II.4.6), denominati S (muro meriodionale, sottostante i vani 311-312) e N (muro settentrionale, sottostante i vani 301-304). Questo approfondimento ha intercettato la precedente trincea condotta da Bernabò Brea in questo stesso punto e ha permesso di appurare la sequenza costruttiva locale.

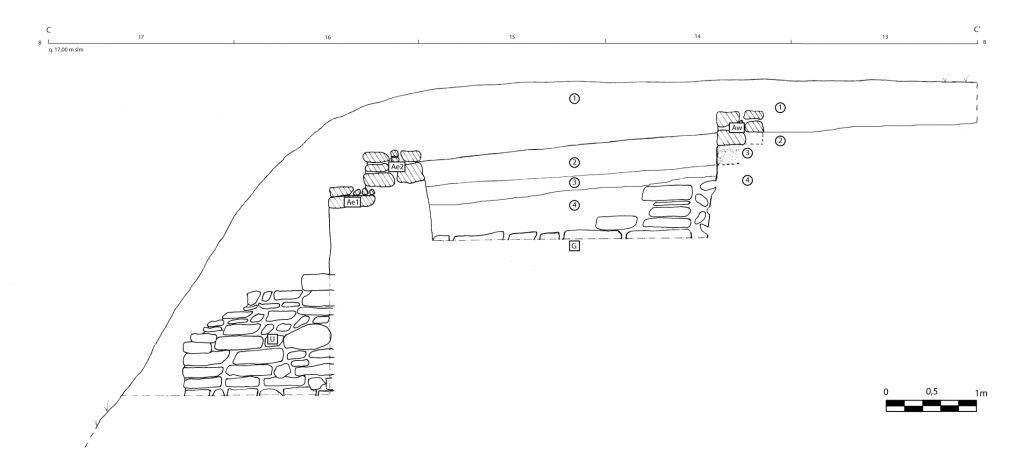

Come appare chiaro dalla sezione A-A’, che attraversa la stradella 108a in corrispondenza dei ss. 8-9 (Fig. II.4.7) il muro N si sovrappone in fase nettamente seriore ad un crollo parziale della sommità del muro S. I due muri vengono quindi utilizzati congiuntamente solo in una fase tardiva, coincidente con l’impostazione della stradella 108 e quindi con la definizione degli isolati abitativi IV e V, durante due distinte fasi strutturali del periodo Verde. Solo il muro S si rivela quindi un possibile candidato per l’interpretazione come elemento di definizione esterna del sito in una fase non ancora determinabile.

Un altro approfondimento (beta/93) è stato effettuato nell’ambiente centrale del megaron 301 (Fig. II.4.8, Fig. II.4.9), col fine di verificare anche dal lato opposto l’assetto del muro N. È stata rilevata qui una struttura precedente al megaron 301, dotata di un muro occidentale caratterizzato da un accesso a scaletta (Fig. II.4.10, Fig. II.4.11) ed è stata chiarita la sovrapposizione del megaron 301 a questa struttura precedente e al muro N (le ante del megaron sono sovrapposte a quest’ultimo muro). Tutte queste strutture, considerati i materiali associati agli strati di contesto, risultano riferibili a fasi successive del periodo Rosso.

Campagna 1995

L’ulteriore estensione del saggio verso Est viene realizzata con l’intento di seguire l’andamento dei muri S e N nell’area della stradella 108b, approfondendo il livello di scavo per quanto possibile.

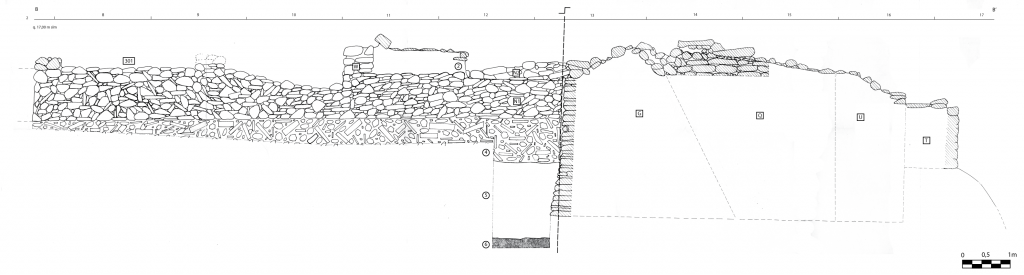

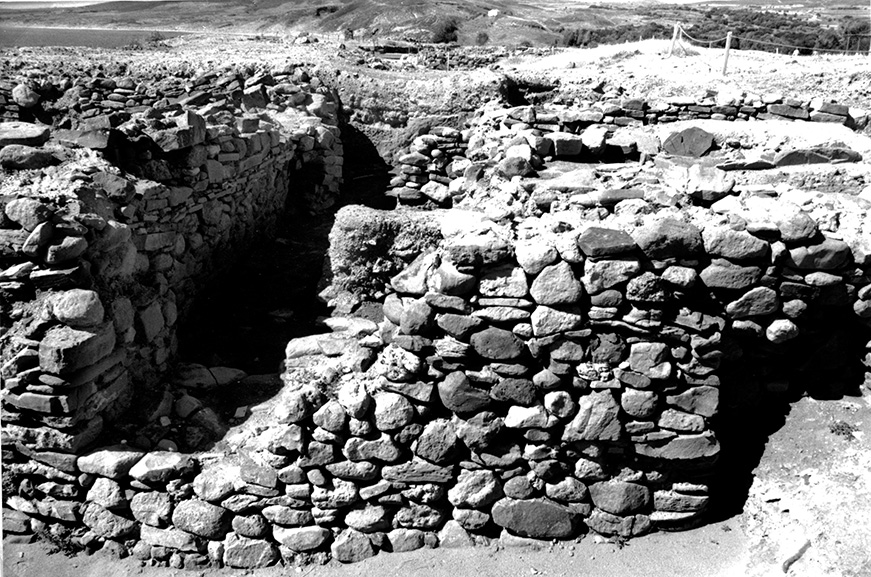

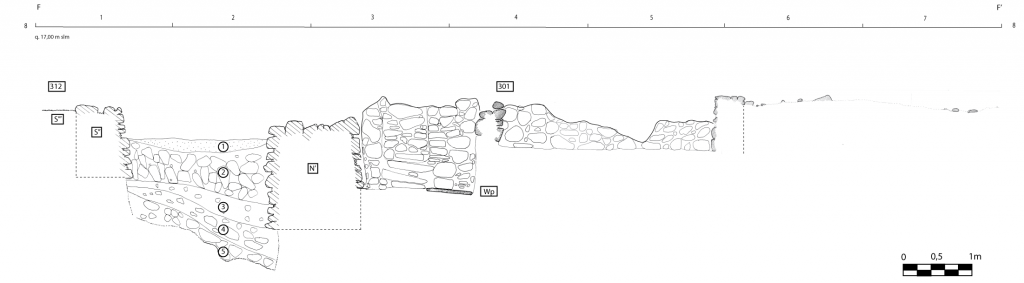

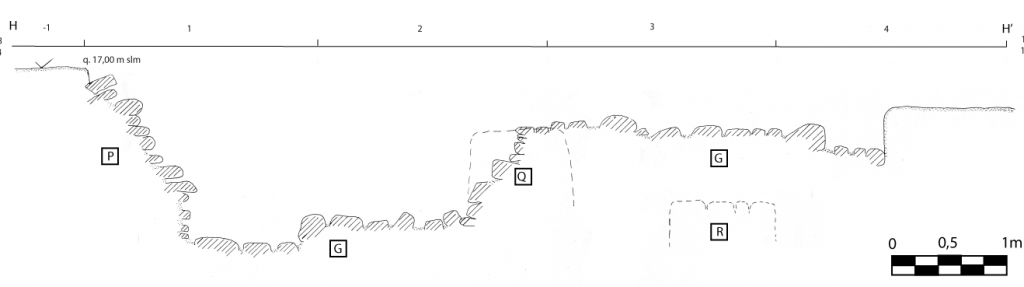

I due muri S e N mantengono effettivamente il loro andamento regolarmente parallelo, con un’interdistanza di 1,60-1,70 m, fino ad interrompersi bruscamente in corrispondenza dei ss. 13-14/1-2. In questa zona viene rilevato un imponente muro (muro G), composto da grandi lastre di trachite e largo oltre 2 m, che si addossa con andamento ortogonale al muro S.

Ad Est del grande muro G lo scavo mette in luce tre muri o spezzoni di muro (P, Q, R), che si addossano con andamento ortogonale alla faccia orientale di G. Ancora più verso Est, il setto centrale Q appare chiaramente connesso ad un’altra linea di strutture murarie, di considerevole spessore complessivo, parallela a G e collocata proprio sul ciglio costiero (muri U e T). Si tratta, chiaramente, di un unicum funzionale con il muro G e con i setti ortogonali di raccordo P-Q-R, che definisce una struttura a cassone con riempimento di terra. Il materiale contenuto nell’emplecton risulta prevalentemente riferibile al periodo Azzurro Evoluto, mentre la dinamica di stratificazione è quella caratteristica della cd. “discarica Nord”. Questa circostanza, unita a quella del rinvenimento in superficie di ceramica del periodo Verde, indica una datazione nel periodo Verde di quest’opera di terrazzamento. La sua evidente posteriorità rispetto al muro S, che rappresenta il limite dell’insediamento nel periodo Azzurro, sembra indicare una sua funzione come struttura di contenimento, lungo il ciglio costiero, di un’estensione del sito realizzata artificialmente nel periodo Verde con la cd. “discarica Nord”.

La datazione al periodo Azzurro Evoluto del muro S, in sincronia con le altre opere murarie esterne della prima cortina di Poliochni, non viene ancora accertata con questa campagna, ma – su base stratigrafica e planimetrica – sembra possibile un suo collegamento con lo spezzone di muro Z individuato sulla sezione esposta verso mare. Questo spezzone Z si trova sull’esatto allineamento W-E del muro S e potrebbe essere interpretato come terminazione ad angolo di questo muro e suo raccordo con la cortina muraria ‘marittima’ rilevata dal Saggio M.

Campagna 1997

Nella campagna conclusiva del Saggio H/est sono state effettuate due ulteriori estensioni verso Nord-Est e verso Sud, con limitati approfondimenti localizzati dove la presenza di strutture murarie lo rendeva possibile, mentre un significativo approfondimento è stato condotto all’angolo tra i muri S e G (alpha/97) col fine di individuare i livelli di fondazione di queste imponenti strutture (Fig. II.4.12).

L’ulteriore estensione verso Nord-Est del saggio è stata motivata dalla necessità di seguire l’andamento del grande muro G per definirne compiutamente planimetria e funzione, chiarendo anche i rapporti cronologici e strutturali con le strutture abitative di fase Verde e Rossa evidenziate più ad Ovest dallo scavo Pietrogrande e reindagate nel 1993.

Ampie lacune e crolli interessano la sommità del muro G nei settori 14/1-3 (tutta l’area soprastante è interessata da una trincea militare), ma appare chiara la relazione della sua parte sommitale con un ambiente rettangolare (vano 325) di fase Rossa (Fig. II.4.14). Il paramento occidentale del muro G continua a mostrare un assetto molto regolare a grandi lastre, con profilo leggermente inclinato verso Est, mentre il paramento occidentale è anche in questi settori conformato a larga scarpa di pietrame (come chiaramente evidenziato nell’approfondimento realizzato nell’area beta/95).

Il muro G viene quindi seguito fino ai settori 14-15/5, dove la sua quota sommitale appare interessata da un vasto crollo (dislivello della sommità di oltre 50 cm) e al confine con la trincea militare ellenica impostata nei ss. 15-16/6. Il muro riaffiora quindi a Nord della trincea, nel settore 15/7, ma con sommità conservata ad una quota ancora inferiore (ulteriore dislivello di ca. 30 cm). Poco oltre, all’inizio dei ss. 15-16/8, il muro G sembra terminare improvvisamente verso Nord, con un paramento regolare di lastre, perfettamente ortogonale e raccordato in 17/8 con il muro esterno del cassone sul ciglio della scarpata costiera (muro U).

Ulteriori testimonianze di edifici a carattere abitativo, sovrapposti al muro G, si rilevano in quest’area, rappresentate da spezzoni di muri sopravvissuti all’escavazione delle trincea che si raggruppano a formare una struttura pluricellulare nettamente erosa ai bordi (vani 332-336). La cronologia di questi ambienti è fissata dai materiali di contesto al periodo Rosso, con almeno due fasi riconoscibili dalle sovrapposizioni strutturali e dai piani pavimentali.

Il corrispondente ampliamento del saggio verso Sud (ss. 11-16/-1-4), in una zona totalmente inesplorata dalle precedenti indagini – corrispondente al nuovo vano 326 – è stato motivato dalla necessità di verificare lo spessore e l’andamento del muro S, come possibile candidato alla funzione di muro di delimitazione esterno dell’insediamento Azzurro.

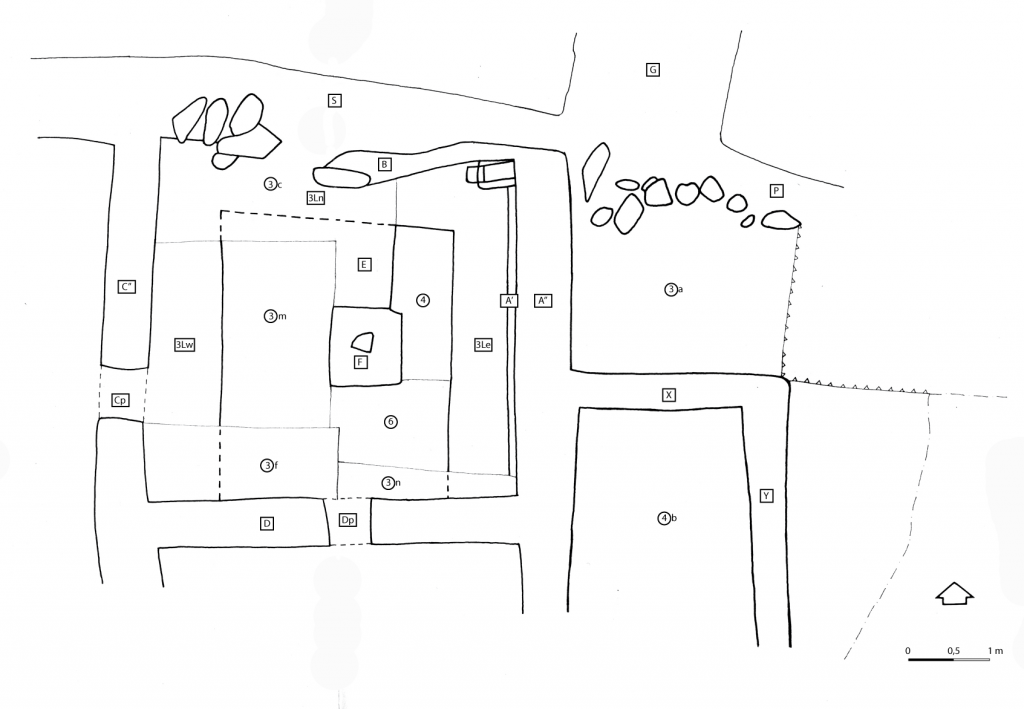

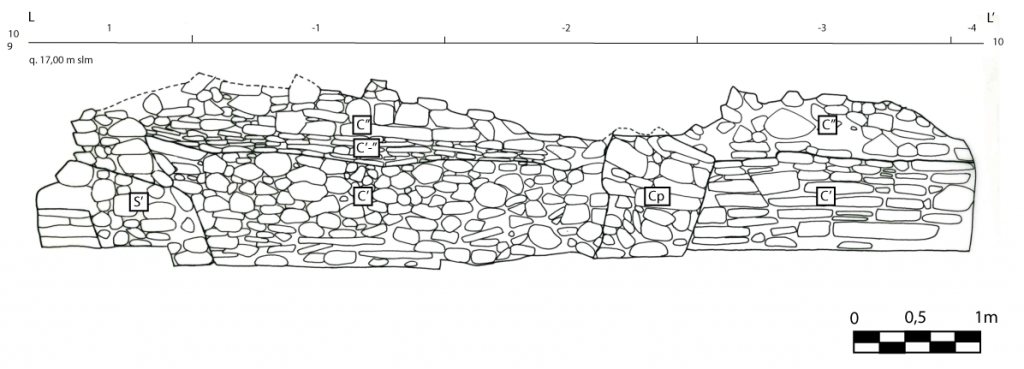

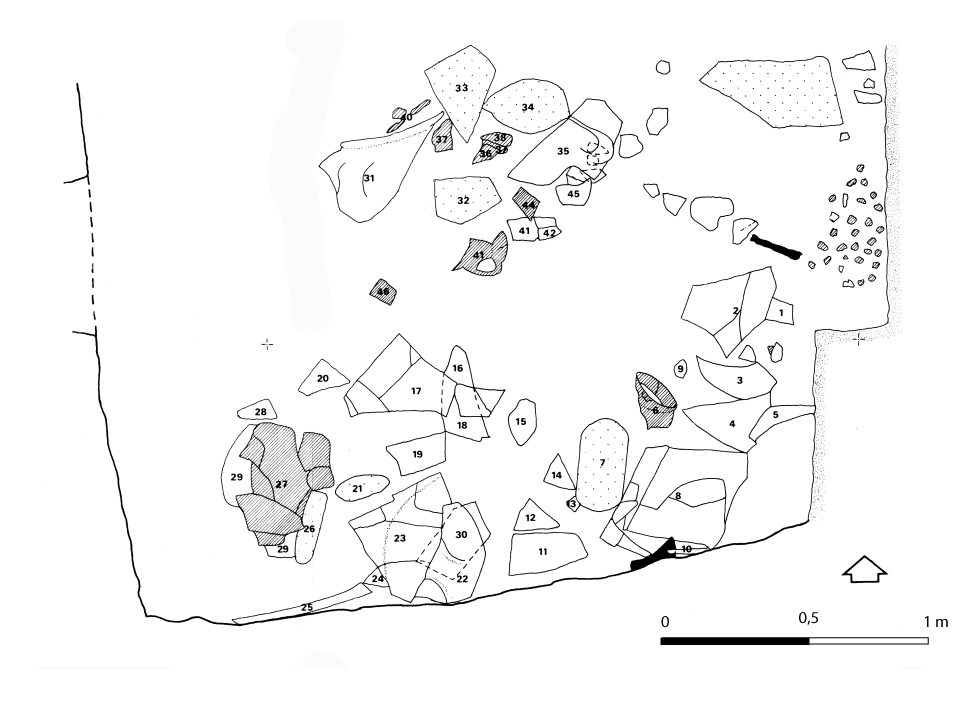

Lo scavo, approfondito stratigraficamente per oltre 3 m, ha preventivamente esplorato una serie di evidenze relative ad abitazioni private con caratteristiche qualitative e dotazioni funzionali particolarmente elevate, tanto da far pensare ad un edificio di particolare importanza (Fig. II.4.15, Fig.II.4.16; Tab. II.4.1).

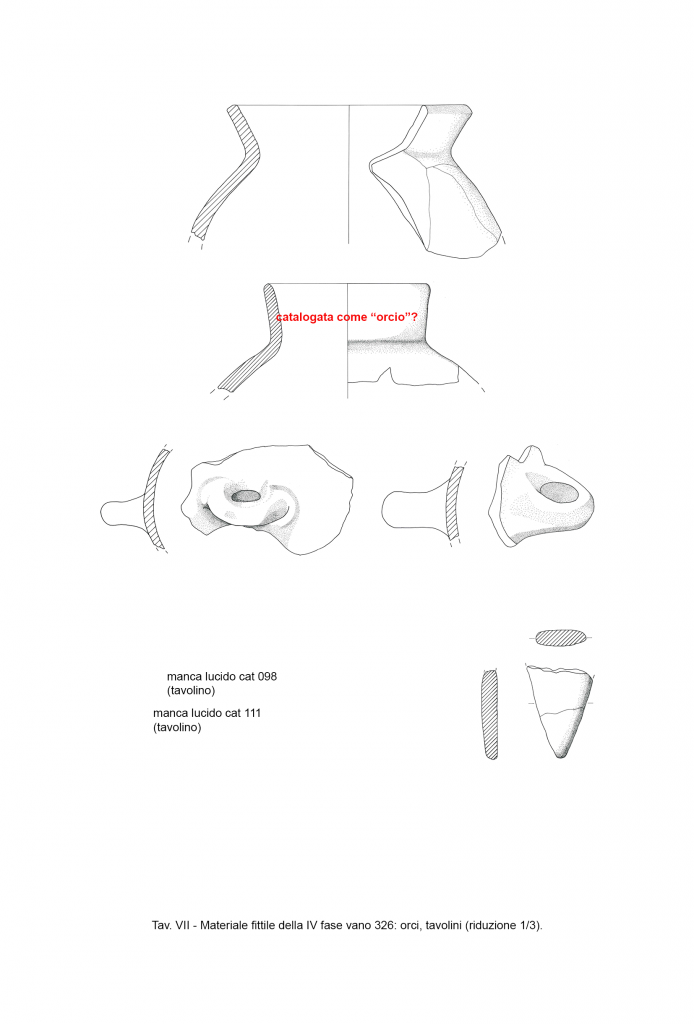

Tab. II.4.1. Saggio H/est. Vano 326: riepilogo strutture murarie

| Sigla | Rapporti stratigrafici | Rapporti strutturali | cronologia | funzione |

| A’ | Copre 5 (?); gli si appoggiano 4 (?), 3i-l | Gli si appoggia L; coperto da A’’ | Verde 2 | Muro Est, fase I |

| A’’ | Gli si appoggiano 3g-h, 3i-l; coperto da 1-2 | Copre A’; gli si appoggia D | Rosso 1-3 | Muro Est, fasi II-IV |

| B (B’’) | Gli si appoggiano 3a-b, 3c-d, 3g-h, 3i-l, 2; coperto da 1 | Copre S; coperto da B’’ (?) | Rosso 1-3 | Muro Sud, fasi II-IV |

| C’ | Copre 5 (?); gli si appoggiano 4, 3, 3e-f, g-h, 3i-l | Copre I° lastricato; gli si addossano Lw, D, II° lastricato; coperto da C’’ | Verde 1-Rosso1 | Muro Ovest, fasi I-II |

| C’’ (C’’’) | Gli si appoggia 3a-b, 3; coperto da 1-2 | Copre C’ | Rosso 2 | Muro Ovest, fasi III-IV |

| Cp | Si lega a 3c-top; coperto da 1-2 | Taglia C’’ | Rosso 2 | Porta (lato Ovest), fase IV |

| D | Copre 3g-h; gli si appoggiano 3c-d, 3e-f, 3a-b; coperto da 1,2 | Si appoggia a A’’, C’’ | Rosso 2 | Muro Nord, fasi III-IV |

| Dp | Riempito da 3a-b, 3c-d; coperto da 1,2 | Si lega a D | Rosso 2 | Porta (lato Sud), fase III |

| E | Copre 3g-h; gli si appoggiano 3c-d, 3e-f; coperto da 3a-b | – | Rosso 2 | Pilastro, fase III |

| F | Copre 4b; taglia 4a; gli si appoggiano 3g-h, 3i-l, 3m; coperto da 3f | – | Rosso 1 | Pilastro, fase II |

| I | Coperto da 6 | – | Azzurro 1? | Preesistenza n.d. |

| L | Copre 4a; gli si addossa 3m; coperto da 3i-l | Si appoggia a A’, C’, S | Rosso 1 | Banchina perimetrale, fase II |

| S | Copre 6; gli si addossano 5, 4, 3 | Copre X2; coperto da B | Azzurro 2-Verde2 | Muro Sud, fase I (preesistenza con funzione di terrazzamento) |

A partire dall’alto, nel vano 326, sono stati identificati 6 strati (Tab. II.4.2), suddivisi in diversi sub-livelli, corrispondenti a successive fasi di frequentazione dell’area nell’arco cronologico compreso tra l’Azzurro evoluto e l’avanzato periodo Rosso. Numerosi elementi stratigrafici e strutturali sono stati recuperati dallo scavo stratigrafico all’interno di questo ambiente e si prestano ad una lettura diacronica delle sue fasi di utilizzo.

Tab. II.4.2. Saggio H/est. Vano 326: riepilogo strati.

| Sigla | Rapporti stratigrafici | Rapporti strutturali | cronologia | funzione |

| 1 | Copre 2 | – | Rosso 2 – età storica | Livello superficiale |

| 2 | Coperto da 1; copre 3a | Copre A’’, B, C’’, D, O, X, Y | Rosso 2 | Obliterazione area |

| 3a-b | Coperto da 2; copre 3c-d | Si appoggia a A’’, B, C’’, D; riempe Dp | Rosso 2 | Frequentazione e obliterazione IV fase |

| 3c-top | Coperto da 3a-b; copre 3c-d | Si appoggia a A’’, B, C’’, D; riempe Dp | Rosso 2 | Pavimento IV fase |

| 3c-d | Coperto da 3a-b; copre 3c-d | Si appoggia a A’’, B, C’’, D; riempe Dp | Rosso 2 | Obliterazione III fase |

| 3e | Coperto da 3c-d; copre 3f | Si appoggia a A’’, B, C’, D, E | Rosso 2 | Frequentazione III fase |

| 3f | Coperto da 3e; copre 3g-h | Si appoggia a A’’, B, C’, D, E | Rosso 2 | Pavimento III fase |

| 3g-h | Coperto da 3f; copre 3i, 3n | Coperto da D, E; si appoggia a A’’, B, C’, F; copre Le | Rosso 1-2 | Obliterazione II fase |

| 3i | Coperto da 3g-h; copre 3l, 3m | Si appoggia a F; copre Ln-w | Rosso 1 | Collassi murari II fase |

| 3l | Coperto da 3i, 3n; copre 3l, 3m | Si appoggia a F; copre Ln-w | Rosso 1 | Frequentazione II fase |

| 3m | Coperto da 3l, 3n; copre 4a | Si appoggia a F, L | Rosso 1 | Pavimento II fase |

| 3n | Coperto da 3g-h; copre 3l, 3m | Si appoggia a F; copre L | Rosso 1 | Collasso copertura II fase |

| 4a-b | Coperto da 3m; copre 4c-d | Tagliato da F; si appoggia a A’, C’, S (?) | Verde 2 | Frequentazione I fase |

| 4c-d | Coperto da 4a-b; copre 4e-f | Coperto da F ; si appoggia a A’, C’, S (?) | Verde 2 | Frequentazione I fase |

| 4e-f | Coperto da 4c-d; copre 5 | Si appoggia a A’(?), C’, S | Verde 2 | Frequentazione I fase |

| 5 | Coperto da 4e-f; copre 6 | Si appoggia a S | Verde 1 | Accumulo artificiale (discarica) |

| 6 | Coperto da 5; copre? | Copre I | Azzurro 1-2 | Obliterazione |

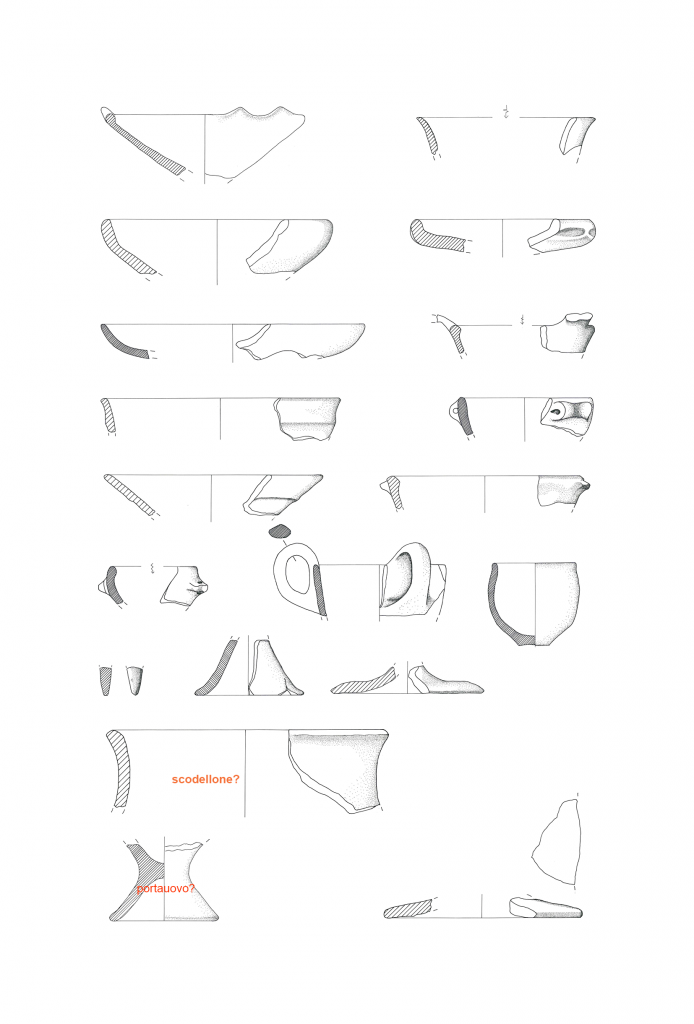

Una dinamica sostanzialmente ripetitiva e particolarmente conservativa dei contesti di fruizione e distruzione sembra caratterizzare in questa sequenza i tre livelli abitativi del periodo Rosso. Colmature con terreni di risulta, che inglobano i materiali dispersi al suolo e i resti dei crolli delle pareti perimetrali, si sovrappongono infatti a ciascun livello pavimentale (3A-B su 3C, 3D-E su 3F, 3G-H su 3L-M; Fig. II.4.17, Fig. II.4.18), caratterizzato da ampi spargimenti di materiali in posto riferibili a pithoi, anfore e elementi accessori di attingimento e versamento. La ricorrenza di questa associazione funzionale orienta a riconoscere in questo vano un ambiente destinato a magazzino.

La particolare inclinazione dei muri meridionale e occidentale e l’estensione dei loro crolli – insieme con l’evidenza materiale per strati di distruzione di manufatti al suolo – sono chiaramente interpretabili come l’effetto di eventi sismici, responsabili della distruzione e della conseguente colmatura e riedificazione di ciascuna fase. L’ultimo evento sismico conclude la frequentazione di questa struttura e determina probabilmente l’abbandono dell’intera area settentrionale e una netta contrazione dell’abitato verso Sud nel successivo periodo Giallo. Di quest’ultimo periodo non è stato, infatti, individuato alcun indizio strutturale nell’intera area di indagine settentrionale [11].

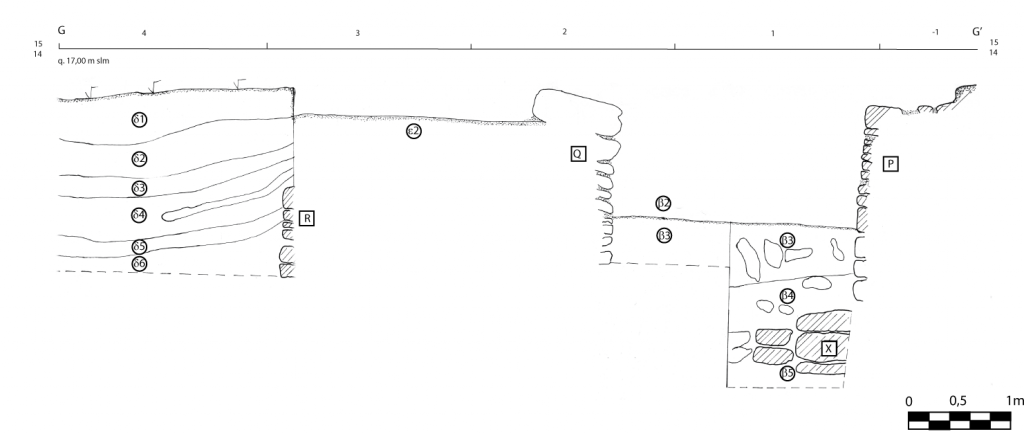

Le fasi precedenti al periodo Rosso del vano 326 sono state esplorate solo in un limitato approfondimento condotto nel settore 13/-3, che ha consentito di individuare orizzonti stratigrafici e strutturali di frequentazione nel periodo Verde evoluto (US 4), Verde iniziale (US 5) e Azzurro evoluto (US 6).

Ad Est del vano 326 sono state messe in luce alcune strutture murarie collegabili all’ultima fase della stessa struttura abitativa (vani 328-329). Si tratta di due muri litici a squadra (X, Y), di limitato spessore (40 cm) e tecnica scadente, coevi alla prosecuzione del muro B sopra il tratto più orientale del muro S e poi a formare un angolo verso Sud (muro O).

Nella zona centrale del saggio è stato effettuato un controllo stratigrafico in profondità (fino a -4,25 dal p.c.) nei settori 13-14/1-1, in prossimità dell’angolo formato dai grandi muri S e G (alpha/97). Ciò al fine di raggiungere le quote di spiccato di questi muri e chiarirne la posizione reciproca.

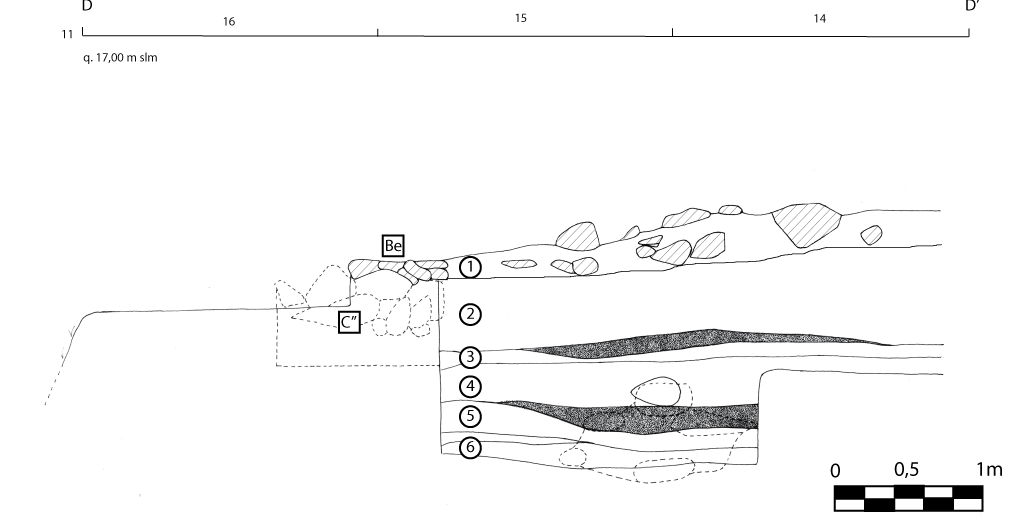

La differenza di quota di spiccato evidenzia la diversa cronologia dei due muri S (Azzurro evoluto) e G (Verde), mentre la successione stratigrafica del riempimento sembra indicare che il muro S, fondato su uno strato nerastro dell’Azzurro arcaico (US6), ha mantenuto una faccia a vista verso Nord fino all’edificazione del muro G e allo scarico del terreno di risulta (US 5) nello spazio delimitato dai due grandi muri. Le informazioni desunte nel 1995, circa la natura del muro G di paramento interno di un largo cassone murario impostato verso mare per trattenere il poderoso terrazzamento con terreno di riporto della cd. ‘discarica Nord’ in fase Verde, trovano quindi conferma nel riempimento ad Ovest dello stesso muro G. Quest’ultimo viene addossato al muro S, utilizzato come spalla meridionale della grande colmata di terreno (‘discarica Nord’) trattenuta da G e dai suoi annessi verso Est (mare).

Gli orizzonti culturali e strutturali

L’orizzonte Azzurro (livello 6; muri I, X2)

Nell’area del Saggio H/est materiali di questo orizzonte (pertinenti ad entrambe le sottofasi: arcaica ed evoluta) sono stati intercettati solo nei due approfondimenti compiuti all’interno del vano 326 (ss. 11/12-1-2) e nell’angolo formato dai muri S, G e N (alpha/97; ss. 12-13/1-2).

Vano 326, fase I (precedente impianto megaron)

All’interno del vano 326 il livello 6 (Fig. II.4.7) è riferito dai materiali contenuti genericamente al periodo Azzurro. Spesso oltre 60 cm (base non raggiunta), questo livello è stato rilevato a partire da q. 13,85 m s.l.m. e fino al fondo del saggio (q. 13,25 m s.l.m.).

Questo strato, considerata la prevalente natura cineritica, sembra collegabile agli strati di distruzione di strutture dell’Azzurro arcaico individuati anche nei Saggi A, M ed H/ovest [12].

A questo orizzonte stratigrafico appartiene un tratto di muro a lastre (muro I), conservato per un altezza di 15 cm, che attraversa l’estremo approfondimento al di sotto del muro D, a quote comprese tra 15,20 e 15,35 m s.l.m.

Stradella 108b (approfondimento alpha/97)

Nell’approfondimento alpha/97 tra i muri S, G e N (Fig. II.4.19, Fig.II.4.12) è riferibile certamente al periodo Azzurro arcaico l’analogo livello 6 (nero, carbonioso, chiaramente in posto) individuato col VI taglio effettuato in questo settore a partire da q. 12,50 e fino alla base del saggio a q. 12,70 (spess. >20 cm; base dello strato non raggiunta).

Anche in questo settore sono state individuate tracce di muri in questo strato US 6 (muro X2), senza però poter definire chiaramente le relative planimetrie forse in conseguenza di uno stato di dissesto indotto già in antico dalle sovrapposizioni successive con i grandi muri di terrazzamento.

Il muro G, attribuito al periodo Verde, poggia sopra queste strutture del periodo Azzurro (Fig. II.4.10), mentre il muro S, attribuito al periodo Azzurro evoluto, le ingloba e scende sullo stesso piano di posa nello strato US 6.

Le risultanze stratigrafiche dai due approfondimenti per lo strato US 6 indicano un dislivello da Sud verso Nord da q. 13,85 a q. 12,70 m s.l.m. nell’interdistanza di ca. 4 m che intercorre tra i due approfondimenti a Nord e a Sud del muro S (Fig. II.4.19).

La presenza di strutture a carattere abitativo può essere collegata con quanto noto nel Saggio H/ovest, dove sono state messe in luce case di fase Azzurro arcaico ed evoluto [13]. Si tratterebbe in tutti i casi di evidenti indizi per un’ampia diffusione dell’insediamento Azzurro verso Nord, come avviene anche nei settori sud-occidentali del sito [14]. La natura di deposito fortemente carbonioso di questo strato può essere anch’essa collegata a quanto osservato in altre aree dell’insediamento e interpretata come indizio di un vasto episodio di distruzione con incendio alla fine del periodo Azzurro arcaico.

Muro S

La struttura muraria più significativa di questa fase è rappresentata dal muro S. Si tratta di un imponente opera a corsi molto regolari di lastre e pietre tondeggianti, messe in opera con moderato uso di malta di terra. Ha uno spessore variabile tra 1 e 1,20 m, un’altezza conservata di 3,20 m (approfondimento alpha/97) e una lunghezza complessiva di almeno 9 m.

Già indiziato dai vecchi scavi al di sotto dell’ambiente 312, questo muro era stata interpretato da Bernabò Brea [15] – a seguito anche di una trincea di controllo da egli aperta nella stradella 108a – come possibile paramento meridionale di un sistema murario a cassone con pendant nel muro N, sottostante i vani 301-304. Le verifiche stratigrafiche compiute permettevano già a partire dalla campagna 1993 di escludere questa ricostruzione, evidenziando la netta posteriorità di N rispetto a S, dato che N viene fondato nel periodo Verde su un crollo di S (Fig. II.4.20).

Il muro S è risultato invece chiaramente fondato su un livello dell’Azzurro (arcaico?), inglobando anche strutture di questo orizzonte (Fig. II.4.19). L’approfondimento alpha/97 ha, infatti, permesso di chiarire che questo muro si fonda alla quota di 12,50 m s.l.m. poggiando sullo strato US 6 ed è fronteggiato verso Nord dallo strato di ‘discarica’ US 5 e quindi da uno strato di crollo della sua terminazione superiore (US 4), forse determinato intenzionalmente nello stesso periodo Verde per completare l’operazione di livellamento. Il muro S è conservato fino alla quota di 15,70 m s.l.m., dove è sormontato dal muro B del vano 326.

La sua funzione di muro di delimitazione settentrionale dell’insediamento Azzurro evoluto è sostenuta, oltre che dalla massività della tecnica costruttiva e dalla notevole altezza conservata (residua al crollo sopra citato), dalla lunghezza complessiva del manufatto. Essa è definita verso Ovest dal probabile stipite occidentale, identificabile in continuità con il paramento settentrionale nei ss. 8-9/1-1, al di sotto del muro settentrionale dell’ambiente 312 e dello sbocco della stradella 107 nella 108 (Fig. II.4.21). Verso Est, oltre l’incrocio con il muro G che nel periodo Verde gli si addossa, la continuità questo muro non è rilevabile con chiarezza a causa delle sovrapposizioni successive rappresentate dai vani 328-329 (Fig. II.4.23).

Un possibile troncone residuo dello stipite orientale è evidenziato però dalla sezione esposta verso mare nei ss. 17-18/1-1 (muro Z; Fig. II.4.24). Questo muro, conservato per una lunghezza N-S di ca. 3 m e spesso 1 m, appare terminare verso Nord sulla stessa linea di S e troncato verso Sud dall’erosione e conseguente slittamento sul ciglio costiero. Esso risulta fondato su uno strato nerastro e cineritizio, che appare analogo al livello US 6 dell’approfondimento alpha/97. Per quanto non sia stato possibile verificare il suo effettivo collegamento con S tramite un opportuno approfondimento, l’orientamento E-W di questo muro, la sua quota di spiccato e il rapporto stratigrafico di anteriorità con il successivo paramento murario di fase Verde (muri U-V) rendono possibile una sua connessione planimetrica e funzionale con il muro S.

In quest’ottica il muro Z potrebbe essere interpretato come la terminazione settentrionale del sistema murario costiero del periodo Azzurro messo in luce dal Saggio M più a Sud. La terminazione occidentale del muro S in corrispondenza dell’incrocio tra le stradelle 107 e 108 potrebbe trovare collegamento con l’imponente muraglione, spesso quasi 2 m, messo in luce dai vecchi scavi al di sotto dei muri orientali dei vani 313 e 314. In questo modo si definerebbe un sistema murario ad U con lato breve verso Nord di ca. 18 m di ampiezza e bracci divaricati progressivamente verso Sud fino a confluire nel sistema noto sui versanti occidentali (strutture 45-54) e orientali (strutture X-Y del Saggio M) del sito.

Le verifiche compiute con il Saggio Z nell’area della cd. stradella 107b non hanno, però, confermato questo collegamento tra angolo del muro S e grandi muri sotto i vani 312 e 314. Considerata anche l’eccessiva brevità di questo fronte murario, l’angolo occidentale del muro S potrebbe interpretarsi piuttosto come riferito ad una struttura a cassone dello stesso muro, che sarebbe poi proseguita verso Est (forse con l’interposizione di una rampa di accesso) da uno o più moduli analoghi, come avviene nel settore sud-occidentale [16].

L’orizzonte Verde arcaico (livello 5; muri S, Z; muri G/P-Q-R/T-U; stradella 108, fase I)

Vano 326, fase pregressa 2

Nell’approfondimento nel vano 326 a questo orizzonte è assegnato dai materiali contenuti il livello 5. Si tratta di un terreno sabbioso, nettamente friabile o del tutto sciolto e incoerente, di colore marrone giallastro scuro (10YR4/2), spesso ca. 35 cm. Coperto da US 4 e a sua volta coprente US 6 è stato individuato in questo settore a quote comprese tra 15,80 e 15,45 m s.l.m. (Fig. II.4.7)

Approfondimento alpha/97

Questo stesso terreno si ritrova all’esterno del vano 326 nell’approfondimento alpha/97 a ridosso del muro S, ma in giacitura palesemente secondaria, come scarico intenzionale all’inizio del periodo Verde di materiale di risulta. Si tratta della cd. “discarica Nord”, ovvero un accumulo artificiale di materiale di risulta finalizzato a livellare le quote in quest’area e consentire l’espansione strutturata dell’insiediamento all’inizio del periodo Verde.

Questo tipo di deposito (US 5) è stato attraversato completamente, per ca. 1,60 m, nell’approfondimento alpha/97, a ridosso dei muri S e G, tra q. 14,10 e 12,50.

Lo stesso terreno si ritrova del tutto analogo anche all’interno del cassone compreso tra i muri G e U nell’approfondimento delta/95, dove però la base dello strato non è stata raggiunta.

Muro G + setti P-Q-R + muri T-U

Il muro G, rilevato nella campagna del 1995 nei ss. 13-14/1-2 rappresenta il più notevole apprestamento murario messo in luce dal Saggio H/est e una delle opere più grandiose dell’intero insediamento (Fig. II.4.1, Fig. II.4.26). Realizzato con lastre di trachite e pietre tondeggianti di varie dimensioni, anche molto grandi e con impiego di malta di terra, questo grande muro percorre con andamento SSE-NNW, leggermente arcuato verso Ovest, il quadrante NE dello scavo. La lunghezza complessiva è pari a 15,90 m; il suo spessore (misurata al tetto) decresce progressivamente da 2,25 m presso la terminazione meridionale a 1,25 m alla terminazione settentrionale.

Il muro G si addossa al muro S in corrispondenza dei settori 13-14/1 (Fig. II.4.12); gli si addossano i muri N’, N’’ (spalla settentrionale della stradella 108b) e H del vano 325 e quello K del vano 304 (ss. 13/2 e 13/5). La terminazione settentrionale è realizzata con un semplice paramento a piccoli blocchi e lastre del riempimento interno in terra e pietre, con una grande placca nel s.14/9 che funge da testata d’angolo verso NW. Da questa parte il muro G è coperto dai muri dei vani 332-336 (ss. 14-16/7-8). Queste rapporti strutturali chiariscono la sua cronologia relativa: posteriore all’impianto del muro Azzurro evoluto S e anteriore a tutte le strutture abitative e funzionali impiantate a Nord di questo limite nei periodi Verde e Rosso.

Informazioni sulla tecnica di costruzione di questo muro provengono dai diversi approfondimenti realizzati lungo il paramento orientale e quello occidentale: beta-delta/95 e alpha-epsilo-gamma/97 (Fig. II.4.1). In particolare l’approfondimento alpha/97 (ss. 12-13/1-2) ha permesso di individuare il suo piede a q. 13,00 m s.l.m., all’interno dello strato di accumulo 5, ovvero la cd. “discarica Nord” con materiali del periodo Verde arcaico, che quindi era già in via di formazione al momento della sua posa (ca. 50 cm intercorrono tra il piede di G e lo strato Azzurro 6). L’altezza massima conservata in questo punto è di 3,25 m. Il paramento occidentale si presenta in buona tecnica a corsi di lastre di trachite, con un filo leggermente avanzato al piede (ca. 25 cm rispetto alla sommità).

Gli approfondimenti Beta/95 e Delta/95 (ss.14/1-4), lungo il paramento orientale, non sono stati protratti fino a raggiungere il piede, ma hanno chiarito che da questa parte il muro si presentava, invece, a rozza scarpa di pietrame, con un’inclinazione di ca. 60%. In Beta/95 il muro G, come anche il setto P, poggia una struttura muraria di incerta attribuzione cronologica e funzionale (muro X1).

Gli strati che fronteggiano G su entrambe le facce, in tutti gli approfondimenti (UUSS3-4) sono tipicamente di riporto (Fig. II.4.27), secondo la dinamica caratteristica della cd. “discarica Nord”, cioè formati da livelli sovrapposti giallo-plastici e grigio-pulverulenti, cineritici, con abbondantissimi molluschi (molto chiari nell’approfondimento delta/95; Fig. II.4.28).

L’approfondimento epsilon/97 nei ss. 13/5-6 ha messo in luce elementi di dissesto nella sua storia strutturale, segnalati da una marcata inclinazione verso Ovest del paramento occidentale, contrastata da una controscarpa di pietrame chiaramente aggiunta in fase seriore. Marcati crolli della parte sommitale di questo muro sono registrati dallo scavo lungo tutto il paramento occidentale del muro G.

L’esplorazione della zona ad Est del muro G ha permesso di rilevare che ad esso si collegano tre muri ortogonali: i muri P, Q e R.

Nel dettaglio il muro P, nel settore 14/1 si presenta come un semplice rinforzo a scarpa con dimensione massima E-W di 1,80 m, spessore n.d. e altezza pari a 1,75 m. È fondato sullo strato US 5 sopra un muro di incerta definizione cronologica (muro X1), a q. 14,75 m s.l.m. (Fig. II.4.28). Si addossa al muro dell’Azzurro evoluto S ed è sormontato dal muro O del periodo Rosso.

Il muro Q, nei ss. 14-15/2, è un vero e proprio setto di collegamento tra il muro G, a cui si addossa e il muro U, con cui invece si ammorsa. È lungo 3,25 m, largo 75 cm e alto oltre 1,30 m (quota minima rilevata a q. 15,25 ma piede non rilevato). Prosegue nello strato US3 e certamente anche US4, ma non è stato possibile raggiungere il piano di posa (approfondimento Beta /95; Fig. II.4.28).

Il muro R, addossato a G nel s. 14/3, è stato scavato solo parzialmente in estensione (lungh. > 1,25 m; spess. n.d.) e in profondità (fino a q. 15,10 s.l.m.), per cui non è possibile definirne le relazioni con U. L’approfondimento Delta/95 mostra chiaramente come esso presenti un profilo a scarpa verso Nord, fiancheggiato da livelli alternati di terreno di riporto con ampie lenti cineritiche, chiaramente di riempimento allogeno (UUS4-5). Questi livelli mostrano una leggera inclinazione verso Nord.

Il muro U corre parallelo a G sul ciglio costiero (Fig. II.4.29), ad una distanza media di 3 m e rappresenta il muro occidentale dello stesso sistema a cassone. Realizzato con pietre tondeggianti, ha il paramento occidentale (verso l’interno del cassone) conformato a scarpa, mente quello orientale è rettilineo e con lastre ben connesse (coperto verso Sud dal rifascio T). Ha una lunghezza di 13,20 m e uno spessore di 1,50 m. Verso Sud fa angolo nel s. 16/2 col setto Q a cui si ammorsa, mentre verso Nord nel s. 16/8 fa angolo con il muro settentrionale del cassone, collegandosi attraverso questo e senza alcuna soluzione di continuità con il muro G.

Verso Sud questo muro è proseguito dal muro V, lungo oltre 4 m (bordo scavo), ma ridotto ad uno spessore di soli 40 cm. Si tratta evidentemente di una semplice spalletta, sovrapposto in fase successiva a qualche struttura preesistente, per delimitare una stradella che in questa zona correva lungo il ciglio costiero (vedi oltre).

Il muro U nel suo tratto meridionale e il muro V sono entrambi rifasciati verso Est dal muro T, che si addossa a questi muri senza raggiungere la stessa quota sommitale (più basso di ca. 20-25 cm). Il muro T presenta una facciata esterna particolarmente ben rifinita, con abbondante impiego di lastre. Esso termina nettamente verso Nord nel s. 17/3, con una lunghezza complessiva > 7,25 m (prosegue verso Sud oltre il bordo scavo) e uno spessore variabile tra 0,5 (a Sud) e 1 m (a Nord) [17].

La collocazione di questo muro sulla sezione esposta dall’erosione verso mare ha consentito di verificare il suo livello di spiccato, posto a quota 14,00 m s.l.m. e fondato ancora nel livello giallo-plastico US 4 e non nel livello nerastro-carbonioso US 5, dove invece risulta fondato il sottostante muro Z (attribuito all’Azzurro evoluto e collegato al coevo muro S). Ciò consente di correlarlo stratigraficamente al muro G, fondato nel medesimo strato, ma ad una quota inferiore di 1 m, probabilmente in relazione all’inclinazione del substrato roccioso e del deposito soprastante (inclinato in senso E-W, oltre che S-N) [18].

Nel complesso questo sistema strutturale si definisce quindi come un grande cassone composto dal muri G come paramento occidentale, dai muri P-Q-R (e probabilmente altri verso Nord) come setti ortogonali e dai muri T-U come paramenti orientali.

Si tratta di una struttura sostanzialmente unitaria, concepita simultaneamente (o a fasi ravvicinate come per il rifascio T) in una fase ancora iniziale del periodo Verde, con evidenti tracce di ripresa e rielaborazione nelle fasi successive. Questa cronologia è segnalata dalle risultanze stratigrafiche ottenute dai saggi in profondità e dalla sezione esposta verso mare per quanto riguarda la fondazione dei paramenti esterni e dalle relazioni strutturali tra i muri di questo sistema e quelli sottoposti (del periodo Azzurro) e sovrapposti (dal Verde evoluto al Rosso).

L’interpretazione della funzione di questo sistema nel quadro della topografia dell’insediamento va collegata alla particolare morfologia di questo settore (cfr. Tav. I), nettamente digradante verso NE proprio in corrispondenza della isoipsa che nel periodo Azzurro evoluto rappresenta il limite ‘naturale’ della cittadella, consolidato dal muro di delimitazione S [19].

La volontà di estendere ulteriormente l’insediamento a questa zona ha dato luogo ad un’imponente opera di sostruzione, funzionale alla sistemazione a terrazza della pendenza naturale del terreno, fino a far coincidere il suo piano di campagna con quello dell’insediamento Azzurro.

La nuova opera avrebbe, quindi, chiuso e delimitato l’area interessata dalla discarica Verde con un imponente sistema a cassone/i, identificabile con gli allestimenti murari documentati in H/est dal muro G e annessi, nello scavo Arias da un grande muro visibile nella sezione merionale e dalla superstite “torre quadrangolare” nell’area riesplorata da H/ovest ’97. L’apparente mancato collegamento tra queste strutture, realizzate probabilmente nello stesso periodo e con la medesima tecnica e funzionali alla stessa causa, è il risultato delle profonde manomissioni che hanno interessato tutta l’area dello scavi Arias.

Stradella 108b, fase I e stradella ‘costiera’

A Nord del muro S tutti gli approfondimenti nella stradella 108b (alpha/93-97) hanno individuato uno strato di crollo di pietre e lastre in terreno incoerente, giallastro (US 4; Fig. II.4.10, Fig. II.4.25, Fig.II.4.28, Fig. II.4.30) con evidente origine dalla sommità del muro S, inclinazione di ca. 45° verso Nord e termine non individuato ma chiaramente passante sotto il muro N (prima fase = N’). Questo strato è stato completamente attraversato solo nell’approfondimento tra i muri S-G-N alpha/97, dove mostra uno spessore di 90 cm al di sotto del muro N (compreso tra q. 14,10 e 15,00; Fig. II.4.10, Fig. II.4.19).

Questo crollo della parte sommitale del muro S si presenta talmente omogeneo e regolare su tutto il fronte indagato dai saggi (oltre 10 m) da far pensare ad una intenzionalità o almeno ad un intervento di regolarizzazione artificiale a seguito di un evento naturale (sisma?) [20]. Il fatto che il crollo US4 copra regolarmente l’accumulo intenzionale di terreno di risulta US5 sembra collegarlo, infatti, alla stessa fase di programmazione urbanistica, riferibile in base alla cronologia delle strutture sovrapposte (vedi oltre) all’inizio del periodo Verde. Si tratterebbe cioè del livello sommitale della colmata già nota come ‘discarica Nord’, ottenuto smantellando elementi murari evidentemente in stato di dissesto per consentire la riedificazione dei nuovi edifici sovrapposti al muro S (muro B del vano 326 e muro Sw) e ottenendo così allo stesso tempo un ideale sottofondo per il battuto stradale della programmata stradella 108, atto a migliorare nettamente il drenaggio nell’area destinata a transito rispetto al sottostante terreno di riporto (Fig. II.4.30).

Lo strato a pietrame US 4 è coperto in questi saggi nella stradella 108 da uno strato argilloso, compatto, giallastro (US 3; Fig. II.4.19, Fig. II.4.30), di spessore variabile tra 10 e 15 cm, che regolarizza il livello di crollo e funge da primo battuto pavimentale della stradella 108 nella fase iniziale del periodo Verde.

Alla stessa fase di impostazione della stradella 108 appartiene la prima fase del muro N (muro N’), costruito al di sopra del crollo US4 per delimitare unitariamente verso Nord il nuovo asse di percorrenza E-W. Si tratta di un muro con andamento piuttosto irregolare, in quanto tende a divergere verso NW rispetto al parallelo muro S (preesistente e utilizzato come spalla meridionale della stradella 108). Ha origine dal muro G, a cui si accosta senza ammorsarsi, anzi mantenendo una distanza di ca. 5-10 cm (Fig. II.4.10, Fig. II.4.19, Fig. II.4.31, Fig. II.4.32) [21].

È possibile seguirne il corso per 9 m fino al muro meridionale dell’ambiente 305, il quale, sovrapponendosi ad esso in fase seriore come gli edifici limitrofi, ne occulta il successivo sviluppo. La notevole solidità dell’apparato murario (a blocchi e lastre irregolarmente connessi, con spessore pari a 1,20 m sotto il vano 304) ne evidenzia il carattere di opera collettiva, funzionale alla delimitazione del nuovo isolato ricavato sulla cd. “discarica Nord”.

La stradella 108 non doveva comunque arrestarsi al muro G, che veniva probabilmente superato per mezzo di gradini (grandi lastre sono visibili nella lacuna che interessa il muro nei ss. 13-14/1-2), collegando così questo percorso E-W al supposto asse costiero N-S (vedi oltre).

Una sistemazione analoga veniva compiuta infatti nella stessa fase o in quella successiva dello stesso periodo Verde con la costruzione del più piccolo muro V nei ss. 16/1-1 (spess. 50-60 cm; lungh. >5 m), ammorsato all’angolo SE del muro G, ma fondato ad un livello molto più alto, al di sopra del rinforzo T (Fig. II.4.33), che è a sua volta fondato nettamente più in alto del muri U (Fig. II.4.15). In questo modo veniva realizzata, o più probabilmente risistemata da preesistenze già dell’Azzurro evoluto, la stradella costiera. Collegata sullo stesso asse a quella messa in luce dal Saggio M, questa stradella era collegata alla 108 da un incrocio a squadra in questi settori, ma continuava probabilmente verso Nord sovrapponendosi al cassone murario, in analogia con quanto rilevato nel Saggio M, dove il piccolo cassone murario costiero assolve anche alla funzione di sostegno di una stradella [22].

Complessivamente la stradella 108 si estendeva quindi per almeno 20 m, con un’ampiezza compresa tra 1,20 e 1,40 m: dal muro V (incrocio con la stradella costiera), ampliandosi progressivamente, fino ad una possibile piazza o slargo. Questo slargo, in una fase seriore, viene occupato dai vani 306-307 (probabilmente nel periodo Verde evoluto), che ne sbarrano il percorso verso Ovest (108a) riducendolo ad una strettoia tra i vani 307 e 311. È probabile che, nella fase originaria, la stradella 108b confluisse attraverso lo slargo in un’altra stradella di delimitazione verso Ovest degli isolati, con percorso parallelo rispetto a quello costiero. La necessità di questa direttrice parallela verso Ovest dell’asse costiero Nord-Sud è rafforzata dall’appurata inesistenza della cd. stradella 107 in tutte le fasi di insediamento.

La strutturazione complessiva del nuovo quartiere settentrionale nel periodo Verde dovette prevede quindi la definizione preventiva degli assi viari, secondo uno schema quasi ortogonale perfettamente coerente allo sviluppo urbano.

L’orizzonte Verde evoluto (vano 326-fase I, livelli 4a-f; megaron 301-fase I)

Vano 326, fase strutturale I

Nell’approfondimento stratigrafico all’interno di questo ambiente sono riferibili al periodo Verde evoluto i livelli 4a-f (Fig. II.4.7, Fig. II.4.34), con uno spessore complessivo di 45 cm compreso tra le quote 15,00 e 14,55 m s.l.m. Si tratta di un terreno sabbioso, friabile, marrone giallastro (10YR5/6) con almeno tre sub-livelli limosi, grigiastri intercalati, che permettono di distinguire gli orizzonti 4a-b, 4c-d, 4e-f.

Trovandosi ancora all’interno del paramento murario S dell’Azzurro evoluto, la formazione di questo strati sembra correlabile a successivi livelli di frequentazione e accumulo di un primo megaron del periodo Verde sulla sommità del terrazzo (Fig. II.4.19). Il muro S continua a funzionare quindi, anche per tutta la durata di questo periodo, come muro esterno delle strutture abitative impostate sul terrazzamento, come avviene anche nei settori meridionali [23].

A questo orizzonte Verde evoluto vanno probabilmente riferiti i due muri A’ e C’ del vano 326, sottostanti i rispettivi rifacimenti del periodo Rosso (lati orientale e occidentale del vano).

Del muro A’ non è stato possibile accertare la fondazione, a causa delle sovrapposizioni dirette e indirette, ma il fatto che sia indubbiamente precedente al sovrapposto A’’, che è già in funzione nella prima fase rossa dell’ambiente, lo collega all’orizzonte precedente (Fig. II.4.7). Intravisto solo nei due filari superiori dietro la banchina 3Le, che nella prima fase Rossa gli si accosta, questo muro è realizzato con una bella tecnica a corsi regolari di lastre e ciotoloni, con scarso impiego di malta.

Maggiori certezze si hanno per il parallelo muro C’ grazie all’approfondimento lambda/97 nella cd. stradella 107b. Il paramento occidentale del muro C mostra qui di essere fondato su un livello ad acciottolato a q. 14,40 m s.l.m., che, all’interno del vano 326, corrisponde alla quota all’interfaccia tra il livello Verde evoluto 4 e quello Verde arcaico 5 (I° lastricato; Fig. II.4.7).

Costruito in tecnica analoga ad A’ (corsi regolari con prevalenza di lastre) il muro C’ ha uno spessore di 90 cm e si eleva dalla quota di fondazione in lambda/97 per un’altezza di 1,70 m. Diversamente dal parallelo muro A’ questo muro continua ad essere utilizzato anche nel periodo successivo, come indica l’evidenza del suo crollo sul primo livello pavimentale del periodo Rosso.

Questi due muri paralleli (ad una distanza esatta di 5 m) segnalano la presenza di un ambiente rettangolare, probabilmente pertinente ad una struttura megaroide, già nel periodo Verde. L’aspetto planimetrico e l’orientamento sono quelli tipici dei megara del periodo Verde (stesso asse dei megara 301 e 317), ma con dimensioni maggiori (5 m di larghezza contro i 3 m di 301 e i 4 m di 317).

Non si tratta però di un megaron isolato, dato che il muro C’ presenta chiaramente un muro di spina verso Ovest, troncato superiormente dalla trincea militare tedesca che segue il corso della cd. stradella 107b. Questo muro di spina (muro J) è stato rilevato nella parte superiore del paramento occidentale del muro C’ (Fig.II.4.35), in evidente collegamento con gli opposti tronconi aderenti al muro orientale del vano 312. È del tutto probabile, però, che questo muro fosse presente fin dalle prime fasi di utilizzo del muro C’, data l’apparente integrità dell’elevato nell’approfondimento lambda e il legame di tipo ammorsato e non addossato di questa spina.

La probabile presenza di muri di spina verso Ovest del muro C’, fin dalla sua fondazione, sembra escludere la presenza di una stradella – ovvero della cd. stradella 107b – in questi settori nel periodo Verde [24]. Il livello di lastricato (I lastricato) rilevato dall’approfondimento lambda/97 a q. 14,5 (Fig. II.4.7), in corrispondenza del piede del muro C’, coincide (tenendo conto della naturale pendenza del terreno verso Ovest) con quello del primo livello di frequentazione Verde del vano 326 (livello 4f) e segnala probabilmente la presenza di una corte lastricata in questi settori, compresa all’interno del medesimo isolato.

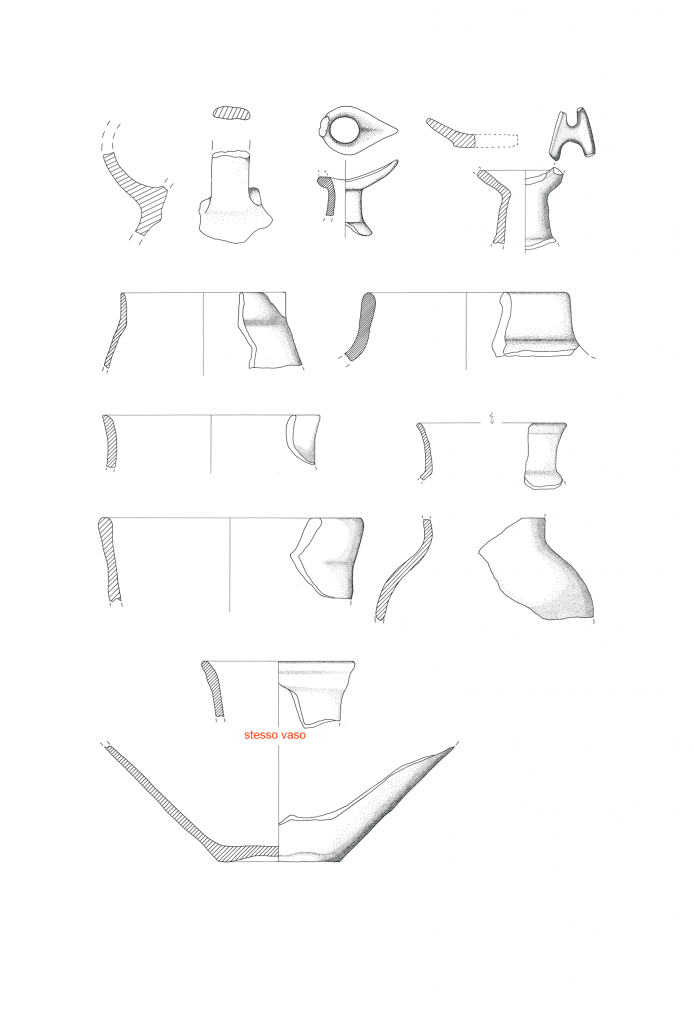

Megaron 301, fase I

Due fasi strutturali distinte sono state riconosciute nel Megaron 301 con l’approfondimento beta/93 realizzato a Nord del muro N. La prima di esse appartiene ancora periodo Verde (fase evoluta).

Motivato dalla necessità di verificare anche su questo lato le relazioni stratigrafiche del muro N, questo saggio, posizionato nel s. 8/3 a ridosso del muro N e del muro occidentale del megaron 301, ha evidenziato una struttura più antica (megaron 301, I fase) con diversa articolazione degli spazi (Fig. II.4.30).

In questo approfondimento sono stati rilevati dall’alto i seguenti livelli:

- terreno superficiale, umico, incoerente-rimaneggiato, grigio-bruno;

- terreno cineritizio, friabile, ricco di pietre anche di grandi dimensioni (grigio-nerastro);

- terreno analogo al precedente ma più compatto, con numerose pietre (grigio-giallastro);

- terreno compatto, con ampi inclusi cineritizi (giallastro) = US 3 in s.108;

- grande placca calcarea alla base del livello IV (Fig. II.4.11).

A q. 15,85 m s.l.m. è stato individuato il piede del muretto di divisione dell’ambiente, che quindi non era presente nella fase più antica, quando l’intero vano rettangolare era utilizzato per tutta la sua lunghezza. Alla base del saggio, a q. 15,10 s.l.m., è stata individuata una sistemazione pavimentale con grandi lastre, che davano luogo, presso il muro W, ad una sistemazione a scaletta idonea a superare il dislivello per raggiungere la soglia della porta Wp (tamponata nella II fase), ricavata a quota più alta di 40 cm e larga 65 cm. Questa porta metteva in collegamento il vano rettangolare con l’ambiente a fianco 305.

Data la presenza in questa fase del muro N, concepito apparentemente come uno sbarramento continuo e unitario verso la stradella 108a, non pare che in questa fase l’accesso al vano rettangolare fosse possibile anche da Sud e anche la presenza della porta laterale tende a farlo escludere. Una conformazione planimetrica a megaron di questa prima struttura sembra quindi poco probabile.

L’orizzonte Rosso arcaico (vano 326-fase II, livelli 3g-n; stradella 108-fase II; megaron 301-fase II; vano 330-fase I; vani 332-336-fase I)

Vano 326, fase II

Nell’area del vano 326 il periodo Rosso vede la ricostruzione del megaron fondato nel periodo Verde in ulteriori tre fasi, caratterizzate da episodi di pavimentazione, accumulo, distruzione e colmata ben evidenti nella stratificazione del livello US3 (Fig. II.4.15).

Nella fase II (prima fase rossa) questo megaron viene completamente ristrutturato sul lato orientale e su quello settentrionale con l’erezione del muro B (Fig. II.4.36) sulla sommità del muro S (costruito nel periodo Azzurro ma utilizzato anche nel Verde) e del muro A’’ sul pregresso A’ (Verde). Viene conservato, invece, il muro C’, evidentemente rimasto in opera per un’altezza sufficiente anche al nuovo livello di frequentazione (Fig II.4.7, Fig. II.4. 19).

Il muro A’’, largo 90 cm, viene costruito sopra A’ con una buona tecnica a corsi regolari e di lastre e pietre tondeggianti con scarso uso di malta. Il percorso di questo muro ricalca il precedente A’, arretrando il filo di ca. 15 cm e proseguendo parallelo a C’ (da cui dista 5 m) verso S oltre il bordo dello scavo (lunghezza >6 m) senza alcuna spina o interruzione.

Il muro B, con uno spessore variabile tra 0,7 (Est) e 1 m (Ovest) e conservato per un’altezza di 1m, viene costruito sopra il muro S, in coincidenza con il filo meridionale del precedente e con un arretramento rispetto alla faccia settentrionale di ca. 15-20 cm. L’inclinazione netta verso Sud di questo muro (Fig. II.4.19) è causata del dissesto operato in antico dagli eventi sismici che provocano la ripetuta distruzione dell’ambiente. Si conserva pertanto il solo paramento meridionale, composto da corsi regolari di lastre, mentre il paramento settentrionale risulta distaccato.

Per il sostegno della copertura viene messo in opera in questa fase il pilastro F (Fig. II.4.37), che viene affondato per tre filari nel sottostante livello US 4 fino a poggiare sull’ultimo livello pavimentale di orizzonte Verde US 3b. Questa fondazione in profondità dal livello soprastante è evidenziata da una breve trincea, rilevata in particolare su lato occidentale del pilastro. Questa struttura di sostegno è costituita da un pilastro litico quadrangolare (1,20 x 1 x 1 m), costituito esclusivamente da lastre, messe in opera a corsi molto regolari con poca malta. Al centro vi è un incavo trapezoidale per l’alloggio del palo (20 x 25 x 15 cm). La posizione di questo pilastro non è perfettamente assiale rispetto all’ambiente, ma è spostata di ca. 0,5 m verso Est (il foro centrale dista 3 m dal muro occidentale C’ e solo 2 m da quello orientale A’’).

Analoga a quelle note in altri megara del periodo Rosso (832), questa struttura doveva essere replicata da un’altra verso Sud con la funzione di sostegno – tramite pali verticali infissi negli alloggiamenti al centro dei basamenti litici – del trave maestro longitudinale per una copertura a doppio spiovente, leggermente asimmetrica , con la falda orientale più breve.

Le opere eseguite in questa fase non si limitano al rifacimento dei muri perimetrali in dissesto, ma comprendono la realizzazione di banchine perimetrali (struttura 3L) sui tre lati nord (3Ln), est (3Le) e ovest (3Lw; Fig. II.4.38) dell’ambiente. Queste banchine sono realizzate con due filari di pietre e lastre, alloggiate in abbondante malta terrosa e poggiate direttamente sullo strato sottostante (US 4a). La larghezza è costante sui tre lati (90 cm), così come l’altezza (35 cm), rivelando misure standard determinate da una funzione specifica. Quest’ultima è chiaramente segnalata dal rinvenimento in situ di fondi di pithoi, travolti dal collasso dei muri perimetrali. Un’evidenza stratigrafica molto chiara per questi eventi si ha nelle sezioni dei testimoni a ridosso dei muri C’ (Fig. II.4.7) e B (Fig. II.4.19), dove il crollo degli elementi lapidei (livello US 3i) ha provocato la rottura e la dispersione dei pithoi e degli altri elementi fittili accessori (livello US3l) su tutto il piano pavimentale (US 3m; Fig. II.4.39, Fig. II.4.40).

Il pavimento di questo ambiente e rappresentato dal livello US 3m, uno straterello grigio (7,5YR6/0), limoso, compatto, molto omogeneo ma non uniformemente distribuito sull’area di saggio perché alterato dal crollo. Questo strato è stato steso sul sottostante livello 4a, tra le banchine perimetrali e il pilastro centrale, a cui si appoggia, così come ad F si appoggiano i residui lapidei e fittili dello strato di crollo (3i-l).

Nei settori orientali del vano 326 (testimone SE; ss. 12-13/-3) è stato rinvenuto, al di sopra di questo pavimento e a livello con il crollo dal muro C’ nei settori occidentali, uno strato (US 3n; Fig. II.4.42) composto da un materiale terroso, rosso chiaro (2,5YR6/8), molto duro e compatto, palesemente concotto, con grossi inclusi carboniosi (Fig. II.4.41, Fig. II.4.42). Spesso ca. 15-20 cm ed esteso sulla sezione E-W, al di sotto del muro D, per oltre 2 m, questo strato è riferibile al crollo della copertura dell’ambiente, seguito all’incendio delle sue componenti lignee e di impasto [25].

L’evidenza dei dissesti murari e delle modalità di dispersione al suolo dei manufatti e degli altri residui strutturali segnalano chiaramente un’origine sismica per la distruzione di questo ambiente

Per quanto riguarda gli ambienti collegati al vano 326 verso Ovest, l’approfondimento lambda/97 ha rilevato in questi livelli chiare tracce di muri di spina ammorsati (muro W, vedi sopra), probabilmente costruiti già nel periodo precedente nella stessa fase di fondazione del muro C’ (Verde arcaico). Il lastricato rilevato a q. 15,10 (II° lastricato; Fig. II.4.7) – esattamente coincidente con quella del primo pavimento del vano 326 nel periodo Rosso – va interpretato quindi non come un rifacimento del livello stradale ma come il nuovo livello di un probabile cortile interno all’isolato, anch’esso già preesistente (I° lastricato del periodo Verde).

Stradella 108, fase II

A questa fase appartengono certamente le opere connesse con il riassetto della stradella 108 e delle strutture impostate a Nord di essa.

La stradella 108, come è stato possibile appurare con gli approfondimenti beta/93-97 (Fig. II.4.19, Fig. II.4.30) viene ripristinata con un’innalzamento della quota di calpestio di ca. 35 cm (da q. 15,50 a q. 15,85 s.l.m.). Questa operazione viene realizzata – analogamente alla prima fase – con uno scarico di pietre (US2), provenienti da crolli di strutture contigue (probabilmente gli ambienti di fase Verde posti a Sud della stradella), in scarso connettivo terroso, friabile e quindi con uno strato di regolarizzazione terroso a matrice sabbiosa, grigiastro, compatto (US1).

In questo modo la stradella viene sopraelevata fino alla quota sommitale del precedente muro di delimitazione (N’), che – dato il parallelo innalzarsi delle quote abitative anche verso Nord – funge ora da appoggio per varie sovrapposizioni murarie.

Megaron 301, fase II (vani 301-305)

Tra le sovrapposizioni sopra citate vanno annoverate le varie unità abitative dello scavo Pietrogrande (301-305), che – come indica la nuova evidenza stratigrafica per il megaron 301 (II fase) – costituiscono una ristrutturazione di ambienti precedenti del periodo Verde.

Il megaron 301 poggia, infatti, in questa fase, sul muro N’ con le ante e con il muro meridionale (Fig. II.4.43) e altrettanto fanno gli ambienti 304 e 305 con i loro muri meridionali. Lo spostamento degli ingressi di 301 e probabilmente 304 verso Sud segnala una riorganizzazione del quartiere Pietrogrande in questa fase, con il nuovo affaccio verso la stradella 108a che acquista rilievo rispetto a possibili precedenti opzioni verso Ovest (su una piazza?).

Vano 330, fase I

Sovrapposizioni murarie evidenti sono state rilevate anche nel nuovo ambiente rettangolare messo in luce tra il vano 304 e il muro G. La costruzione di questo vano (330), probabilmente al di sopra di precedenti costruzioni del periodo Verde non individuate dallo scavo che si è arrestato ai livelli superficiali, appartiene infatti al periodo Rosso, con due fasi successive.

Nella prima di queste fasi il vano 330 viene de finito dal muro N’’ verso Sud (lungo 4,7 m e spesso 0,6 m), che poggia con arretramento sul muro N’ e si addossa, con ammorsatura posticcia, sulla sommità – probabilmente interessata anche qui da crolli – del muro G (Fig. II.4. 10, Fig. II.4.19). Il lato occidentale di questo ambiente è costituito dal muro I (lungo 6,8 m e spesso 0,6-0,7 m), che si collega a squadra verso Nord con il muro H (lungo 4 m e spesso 0,5 m), individuato nei ss. 11-12/5. Questo muro H si sovrappone ad un crollo del muro G e a parzialmente anche al muro settentrionale del vano 304 (muro K della precedente fase Verde). Il lato orientale è definito ancora dal muro G (probabilmente risistemato da crolli pregressi). La planimetria definita da questi muri, piuttosto irregolare, ha dimensioni interne di 3,60-4 x 4,80-5,70 m.

Di questa prima fase dell’ambiente 330 è stato individuato il livello pavimentale nell’approfondimento in 14/4 (delta; Fig. II.4.19). Esso è costituito da un riporto di terreno grigio-giallastro, argilloso US3 sovrapposto ad un livello di crollo a pietrame US 4, probabilmente originato dalla sommità del muro G. L’identificazione di questo livello come piano di frequentazione è supportata dal rinvenimento in situ di un’anfora quasi integra.

Vani 332-336, fase I

Strutture riferibili al periodo Rosso sono stati intercettate anche presso l’estremità NE dell’area di scavo, al limite con la scarpata dello scavo Arias e in sovrapposizione con la testata settentrionale del muro G (Fig. II.4.21, Fig. II.4.22). Questi muri definiscono un gruppo aggregato di cinque ambienti, di cui due (vani 332-333) sono stati saggiati stratigraficamente .

Sovrapposizioni murarie tra una prima e una seconda fase sono evidenti negli ambienti 333-334 tra il muro Ae1 (prima fase) e il muro Ae2 (seconda fase) (Fig. II.4.31). Anche il tratto di muro Cn, esposto sulla sezione settentrionale (ss. 17/11-12), è sormontato dal più recente muro Be (Fig. II.4.32).

Un possibile livello pavimentale US3 (giallastro, argilloso, compatto con dispersione di materiali ceramici), riferibile a questa prima fase di frequentazione degli ambienti nel periodo Rosso, è stato individuato nel vano 333, al di sotto di un livello di accumulo incoerente US2, da cui è separato da un’ampia lente di terreno grigio, cineritizio (Fig. II.4.31).

La verifica stratigrafica compiuto sulla sezione esposta dallo scavo Arias a Nord del muro settentrionale del vano 333 (ss. 14-15/10; Fig. II.4.32) ha rivelato, al di sotto dei livelli di fruizione di questi ambienti, la presenza anche in quest’area esterna al cassone murario della stessa sequenza di livelli argillosi giallastri a livelli grigi, cineritizi, pulverulenti che caratterizza la cd. “discarica Nord” (contenente materiali del periodo Verde iniziale).

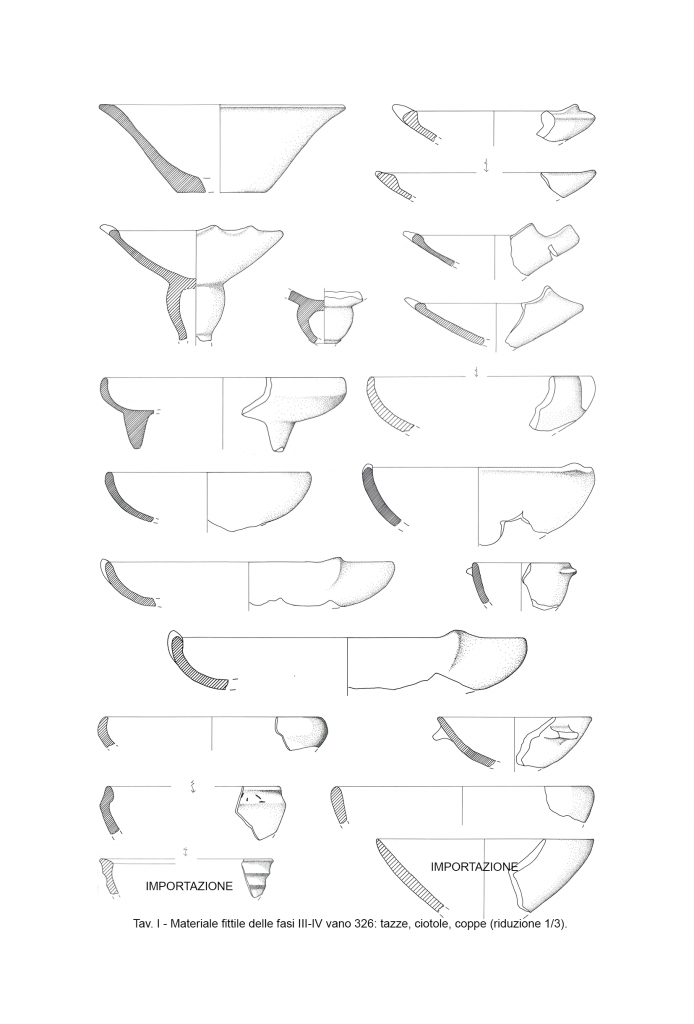

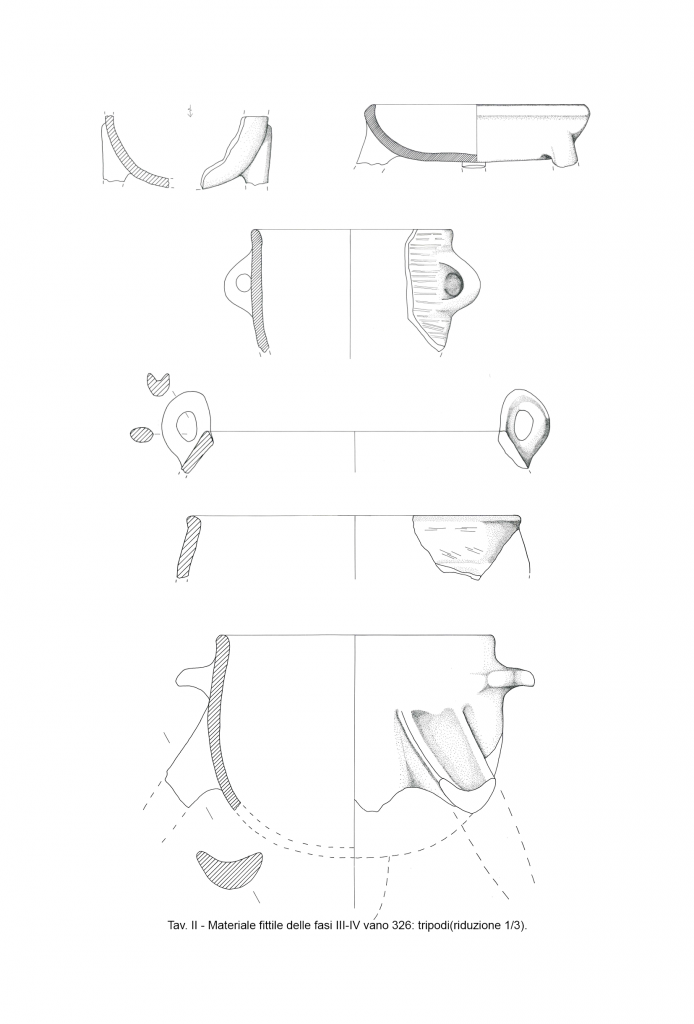

L’orizzonte Rosso evoluto (vano 326-fasi III-IV, livelli 3a-f; vani 328-329; vano 330-faseII; ambienti 332-336-fase II)

Vano 326, fasi III-IV e livelli di obliterazione

Nel vano 326, alla prima fase strutturale del periodo Rosso iniziale ne seguono altre due nel periodo Rosso evoluto (Fig. II.4.15). Le modalità di ricostruzione contemplano in entrambi i casi dinamiche preventive di colmatura e non di rimozione dei livelli di crollo.

Il pavimento della seconda fase rossa (livello US3f) è rappresentato da uno spesso straterello grigio scuro (10YR5/1), sabbioso, sciolto, sterile di materiali, spesso 8 cm (Fig. II.4.46). Esso viene impostato al di sopra di livelli di colmata della prima fase (livelli US3g-h), giallastro (giallo pallido 2,5Y7/3), compatti, chiaramente di riporto di cui in particolare quello inferiore (US3h) chiaramente composto da sole sabbie sterili, mentre quello superiore (US3g) contiene rari materiali.

In questa fase viene ricostruita la parte sommitale crollata del muro C (muro C’’; Fig. II.4.7). Il rifacimento è chiaramente visibile, lungo il paramento occidentale che affaccia sulla cd. stradella 107b; Fig. II.4.35), come un netto cambiamento di tecnica, più scadente e con maggiore ampio impiego di malta di terra, sottolineato verso Nord da una preparazione intermedia di regolarizzazione del crollo mediante corsi sovrapposti di lastrine (muri C’-C’’). Il muro A’’ non sembra aver subito danni per cui continua la sua funzione anche in questa fase.

La planimetria dell’ambiente viene ora completamente mutata da un muro di divisione E-W (muro D), costruito con tecnica piuttosto mista e grossolana con spessore ridotto a 60 cm tra i muri A’’ e C’’. L’addosso a questi muri è realizzato in maniera sbrigativa, forzando i blocchi e chiudendo gli interstizi con piccole pietre verso C’’ e con ampie lacune verso A’’, soprattutto nella parte inferiore, determinate forse dalla presenza di residui di crollo non rimossi. Il muro D è un semplice muro di tramezzo, di spessore ridotto (60 cm) rispetto a quelli perimetrali, al cui centro viene ricavata la porta Dp, larga 70 cm e provvista di soglia, composta da due lastre piatte, impostata a q. 15,80 s.l.m. (Fig. II.4.47). Un solo filare sotto questa soglia è fondato il muro D, che si sovrappone agli strati di colmata della fase precedente, con notevole convessità verso Est determinata dalla pressione della muratura su questi strati (-30 cm).

Anche il sistema portante della copertura è rivoluzionato in questa fase, con l’obliterazione del grande pilastro centrale F (evidentemente non più necessario per la riduzione della luce del trave maestro e anzi eccessivamente ingombrante nell’ambiente ridotto) e la costruzione di un più piccolo sostegno disassato verso Nord, quasi a ridosso del muro settentrionale (muro E).

La defunzionalizzazione del pilastro centrale e la delega delle sue funzione alla struttura E è evidenziata dalla ricopertura del foro centrale del pilastro F con il livello pavimentale (US 3f; Fig. II.4.7, Fig. II.4.48). Questo strato – composto da un terreno sabbioso, sciolto, grigio scuro (10YR 5/1), completamente sterile – è stato steso sopra i livelli di colmata della fase precedente (UUSS3g-h).

Il precedente ambiente rettangolare viene quindi ridotto ad un vano quadrato di 5 x 5 m (coincidente con l’attuale vano 326). Pur non essendo più presenti le banchine di sostegno la funzione dell’ambiente resta comunque quella di magazzino di pithoi, come dimostrato dall’abbondante dispersione di materiali – quasi esclusivamente grandi elementi derivati dalla frammentazione di queste forme – sul livello di frequentazione e distruzione di questa fase. Si tratta del livello US3e, composto da un terreno giallastro (bruno molto chiaro, 10YR7/3) argilloso e compatto (Fig. II.4.49).

Una non altrettanto esplicita evidenza per piani pavimentali e di fruizione/distruzione riguarda invece la terza fase rossa.

Il livello pavimentale è segnalato solo da un battuto (US 3c-top; Fig. II.4.50) rilevato a quota 16,25, che indica un livello di calpestio alla sommità dei livelli di colmata della II fase, corrispondenti con le UUSS 3c-d, caratterizzati da un terreno argilloso, bruno molto chiaro (10YR7/3), semisterile. Su questa interfaccia sommitale di US3c insiste un’anfora integra nel s. 12/-1.

In questa fase si deve essere provveduto (in modo non più esattamente percepibile) alla ristrutturazione del muro B, la cui forte inclinazione verso l’interno è evidente già nei livelli di II fase (Fig. II.4.19), utilizzando diversi elementi di crollo del muro B rinvenuti giacenti sul livello 3f. Il crollo anche di questo probabile rifacimento B’’ è documentato da vari elementi sul piano pavimentale di III fase (US3c-top), inglobati dagli strati successivi UUSS3a-b.

Il sistema di accesso al vano viene mutato, ostruendo la porta Dp, nella parte bassa con gli stessi livelli di colmata che riempiono l’ambiente di II fase (UUSS3c-d) e nella parte alta con pietre e terra tra gli stipiti (Fig. II.4.35). L’accesso doveva avvenire quindi dagli altri lati, e in particolare da Ovest, attraverso una porta ricavata in questa fase nel muro C’’ (porta Cp), al di sopra dell’elevato residuo di C’ e del muro di spina verso Ovest (muro W) e a livello con il piano pavimentale 3c-top (q. 16,60).

Gli strati di frequentazione e obliterazione di questa fase sono rappresentato dalle UUSS 3a-b, messe in luce tra le quote 16,50 e 16,70 e composti da un terreno grigio chiaro (10YR7/2), argilloso, compatto (Fig. II.4.22), In questi livelli sono affondati diversi elementi di crollo dal muro C’’.

Tutte le strutture murarie messe in luce nell’area a Sud della stradella 108b e a Est della 107b sono ricoperte, infine, da uno strato di obliterazione (US 2), composto da un terreno marrone grigiastro (2,5Y5/2), nettamente friabile, privo di pietre e con scarsi materiali. A questo strato si sovrappone un livello superficiale (US 1) di terreno marrone giallastro chiaro (2,5Y6/4), sciolto, rimaneggiato, con piccole pietre (Fig. II.4.15, Fig. II.4.33, Fig. II.4.35, Fig. II.4.49).

In entrambi questi livelli non sono stati rinvenuti materiali diagnostici del periodo Giallo ma solo del periodo Rosso, all’interno del quale sembra essersi esaurita l’occupazione stabile di questo settore del sito.

L’interruzione dello scavo non ha consentito di chiarire la planimetria delle strutture verso Sud, dove sarebbe stato particolarmente interessante poter definire l‘ulteriore sviluppo del megaron 326. La relativa superficialità dei resti rende auspicabile un completamento estensivo della ricerca in questi settori, definendo ulteriormente quella che appare come una delle strutture più significative e meglio conservate del sito per le fasi avanzate del suo sviluppo.

Vani 328-329

Nell’ultima fase strutturale (terza fase rossa) vengono addossati al vano 326 i due piccoli ambienti 328-329 (Fig. II.4.23), con muretti irregolari e di limitato spessore (40-50 cm) fondati alla stessa quota dell’ultima fase del vano 326 (15,40 m s.l.m.) e che vanno ad invadere uno parte dello spazio riservato finora al transito lungo il ciglio costiero. Questi ambienti sembrano costituire degli addossi funzionali all’ambiente principale, forse con funzione non abitativa, ma di magazzino.

Il vano 328, che misura solo 3 x 2,30 m, presenta un ingresso piuttosto anomalo: il muro O si sovrappone caoticamente all’addosso tra G e P verso Nord e gira con un angolo curvilineo verso Sud in prossimità del muro X, lasciando uno stretto interspazio (35 cm) destinato probabilmente a non essere chiuso da una porta. Sembra trattarsi di una sorta di rimessa o piccolo magazzino.

Sul livello di frequentazione US3b dell’ambiente 329, a ridosso del muro Y è stato rinvenuto un alloggiamento circolare per pithos composto da lastre confitte nel suolo, con il fondo del vaso ancora in situ. Questo vano sembra quindi ereditare la funzione di magazzino per pithoi, non più documentata nel vano 326 durante l’ultima fase di frequentazione.

Vano 330, fase II

A Nord della stradella 108b un rifacimento in questa fase del vano 325, con una suddivisione dello spazio interno in due ambienti di analoghe dimensioni, è segnalato dal muro M, rivelato dall’approfondimento Gamma95-97 (ss. 11-12/2-3). Si tratta di un muro con chiara funzione di tramezzo e non portante, dato che è realizzato con abbondantissima malta terrosa e poche lastre irregolari. Esso è sovrapposto direttamente al pavimento in terra della fase precedente (US 3). Il vano rettangolare viene così ripartito in due stretti ambienti a corridoio, larghi ca. 1,5 m.

La stratigrafia rivelata da questo approfondimento (Fig. II.4.19), dopo lo strato sconvolto superficiale (US1) mostra la presenza di un livello di terreno giallastro, piuttosto incoerente e ricco di molluschi (US2), riferibile complessivamente alla frequentazione nel periodo Rosso evoluto, sovrapposto ad un terreno più scuro, bruno (US3), coincidente con la sommità conservata del muro G e su cui insistono elementi di crollo di quest’ultimo muro.

Vani 332-336, fase II

Un’ulteriore fase di frequentazione nel periodo Rosso è documentata anche negli ambienti 332-335 sovrapposti alla terminazione settentrionale del muro G (Fig. II.4.51). A questa fase appartiene l’ultima risistemazione strutturale di questi vani, segnalata dai rapporti tra il muro Be e il precedente Cn e del muro Ae2 sovrapposto a Ae1.

Il livello di frequentazione relativo a questa fase è rappresentato da US 2 (Fig. II.4.31, Fig. II.4.32) a cui fa riferimento anche la struttura Aw. Si tratta di una banchina litica dello stesso tipo di quelle messe in luce nel vano 326, ma più stretta e corta (1,50 x 0,70 m), rinvenuta a ridosso del muro E del vano 333.

Allo stesso livello di frequentazione appartiene anche il fondo di tripode rinvenuto in situ nell’angolo SW del vano 335.

Conclusioni

L’obiettivo principale del Saggio H/est era quello di acquisire nuovi dati sull’area nord-orientale dell’insediamento, una zona solo superficialmente e parzialmente esplorata dai vecchi scavi, e, in particolare, verificare alcuni indizi per possibili mura urbiche (Tavv. II-IV; Fig. II.4.1).

Le uniche informazioni disponibili provenivano dall’esplorazione dei livelli superficiali di una parte di quest’area effettuata da Pietrogrande nel 1931-1932 (cd. isolati IV e V) [26]. Come possibili residui di mura urbiche erano stati interpretati da Bernabò Brea due tratti di muri paralleli, delimitanti la stradella 108 in corrispondenza dell’incrocio con la stradella 107, che presentavano caratteristiche di particolare massività [27].

Le tre campagne di scavo del Saggio H/est (1993, 1995, 1997) – collegandosi con il limitrofo Saggio H/ovest (1997) per un’area complessiva indagata di ca. 900 mq – hanno restituito elementi conoscitivi sia in senso estensivo, tramite l’esplorazione di superficie di un ampio settore abitativo, che ha consentito di definire le modalità complessive dell’insediamento in questa zona, sia in senso stratigrafico, tramite approfondimenti localizzati, che hanno chiarito le relazioni cronologiche e le modalità di fruizione delle principali strutture individuate.

Queste nuove acquisizioni riguardano:

- elementi strutturali connessi alla pianificazione generale dell’insediamento tramite opere collettive di terrazzamento nei periodi Azzurro evoluto e Verde iniziale;

- elementi strutturali connessi all’utilizzo a carattere domestico di specifici ambienti nelle fasi comprese tra il periodo Verde arcaico e Rosso evoluto;

- elementi di seriazione crono-stratigrafica per una più accurata definizione tipologica delle ceramiche del periodo Rosso.

Le mura del periodo Azzurro evoluto

Gli approfondimenti stratigrafici condotti nella stradella 108 (alpha/93-97) hanno permesso di accertare la diversa cronologia e funzione dei due muri già interpretati da Bernabò Brea come paramenti di un sistema murario a cassone del periodo Azzurro.

Il muro settentrionale della stradella 108 (N) è risultato nettamente più recente, dato che si imposta su uno strato di crollo (US 4 in alpha/93) della sommità del muro meridionale (S). La cronologia del muro N è stata chiarita dall’approfondimento compiuto all’interno del megaron 301 (beta/93) come pertinente alla prima fase costruttiva di questa struttura abitativa e di quelle limitrofe. Esso costituisce semplicemente il bordo settentrionale della stradella 108, a cui si appoggiano le varie strutture che si affacciano su di essa nelle successive fasi di fruizione dei periodi Verde e Rosso.

Il muro meridionale della stradella 108 (S) è invece fondato molto più in basso, su uno strato contenente strutture e materiali del periodo Azzurro (US 6 in alpha/97). Anche l’andamento di questi due muri è solo parzialmente parallelo, dato che il muro S si interrompe verso Ovest, in corrispondenza dell’incrocio con la stradella 107 (s. 8/1), con un angolo che segnala la sua continuità verso Sud, mentre il muro N prosegue ulteriormente verso Ovest (alpha/93).

I due muri hanno quindi cronologia di fondazione molto diversa e condividono la funzione di limiti della stradelle 108 solo in una fase specifica e seriore. Solo il muro S, per la massività dell’impianto murario (oltre 3 m di altezza residua al crollo in antico della parte sommitale e 1,20 m di spessore), la cronologia della fondazione (Azzurro evoluto) e la posizione topografica si rivela essere effettivamente il muro di delimitazione settentrionale dell’insediamento Azzurro.

La collocazione di questo muro coincide con il bordo meridionale di una depressione nel profilo morfologico costiero dell’area settentrionale (cfr. Tav. I), che viene esclusa dalla riorganizzazione dell’insediamento nel periodo Azzurro evoluto, quando, come avviene anche sul lato occidentale del sito, vengono stabiliti limiti nettamente arretrati rispetto a quelli raggiunti nella precedente fase arcaica, ma con più ampie garanzie di stabilità e sicurezza garantite dalla costruzione di grandi muri di terrazzamento.

Circa le modalità della tecnica costruttiva del muro S disponiamo di informazioni provenienti dai saggi di approfondimento aperti nel nuovo vano 326. Questi approfondimenti non hanno intercettato un muro di pendant interno dell’eventuale sistema a cassone, né alcun setto ortogonale. Si tratta di argomenti meramente ex silentio, data la relativa limitatezza dell’area di indagine e, quindi, non può essere esclua una conformazione a cassone anche di questo tratto delle mura [28].

Sui limiti verso Est e verso Ovest di questo muro sono disponibili dati certi per quanto riguarda lo stipite occidentale, rilevato dagli approfondimenti condotti presso l’incrocio tra la stradella 108 e la cd. stradella 107b (alpha/93; lambda/97). A questo angolo fa riscontro verso Est un ipotetico troncone della terminazione angolare verso mare, rappresentato dal muro Z, esposto sul versante costiero nei ss. 17/18/-1-1. Questo troncone murario risulta in asse con il muro S ed è fondato ad una quota sottostante alle sovrapposizioni nel periodo Verde. Il collegamento di queste possibili terminazioni suggerisce un ipotetico fronte dal muro S verso Nord esteso per ca. 19 m.

Per quanto riguarda il percorso di questo sistema murario verso SW e SE possono essere fatte solo ipotesi di massima sulla scorta di alcuni indizi.

Verso SW, il braccio occidentale del muro S non è stato individuato dal saggio in profondità nell’angolo NE del vano 313, che si è spinto fino alla quota di spiccato di muri curvilinei attribuibili al periodo Azzurro [29]. Se il braccio occidentale passava più ad Est di questo saggio, esso potrebbe essere individuato dal muro largo quasi 2 m, rilevato da Bernabò Brea nel vano 314 in continuità con l’angolo formato dal muro S sotto il vano 312 [30] . Si tratta di un muraglione sottostante le sovrapposizioni a carattere abitativo delle fasi successive e come tale già attribuito al periodo Azzurro da Bernabò Brea [31]. Gli approfondimenti condotti nella cd. stradella 107b con il Saggio Z non hanno confermato, però, la continuità tra la terminazione angolare orientale del muro S e questo grande muro.