Il contributo delle metodologie geofisiche all’indagine degli strati più superficiali del terreno, sede di preesistenze antropiche, è da vari anni noto e utilizzato proficuamente [1]. Per le loro caratteristiche intrinseche queste metodologie consentono lo studio di alcune delle molteplici proprietà fisiche del terreno.

La prospezione geofisica nell’area immediatamente circostante l’insediamento di Poliochni ha avuto lo scopo di evidenziare l’esistenza di strutture direttamente collegate all’assetto dell’antico abitato e di individuare rimanenze relative all’uso del territorio periferico (necropoli, strutture rurali, opere di canalizzazione e contenimento).

L’area interessata comprende, oltre a quella dell’insediamento, un’estensione di circa 300 metri verso W e 150-200 m verso N e S. Le prospezioni sono state orientate in base alle notizie sulle tracce della frequentazione antica, relative per lo più all’età preistorica classica e medievale.

La notevole estensione dell’area (circa 10 ha) e l’assenza di informazioni preliminari, sia per quanto concerne le proprietà fisiche del terreno, sia l’attuale utilizzo del territorio hanno suggerito un approccio operativo in due fasi. La prima a “maglia larga”, preliminare, è stata indirizzata a stabilire l’intervallo di variabilità delle proprietà fisiche caratterizzanti il terreno archeologicamente non sterile ed il suo substrato, localizzare aree minori, segnalatamente anomale, obiettivo di ulteriori e più approfondite indagini geofisiche. La seconda fase a “maglia piccola”, di dettaglio ha concentrato le misure in questi settori minori, diminuendo le dimensioni delle maglie di misura e facendo convergere i segnali di diverse tecniche di indagine: magnetiche, elettromagnetiche e geoelettriche.

Prospezione magnetica

Nella magnetometria sono spesso associate allo studio della distribuzione del campo anomalo osservato, analisi delle proprietà magnetiche del terreno e delle rocce affioranti onde poter conoscere il contrasto di magnetizzazione tra le strutture ricercate ed il terreno in cui esse sono prevedibilmente sepolte. A tale fine è misurata la suscettività magnetica di tali materiali, un parametro direttamente correlabile al loro contenuto in minerali ferromagnetici.

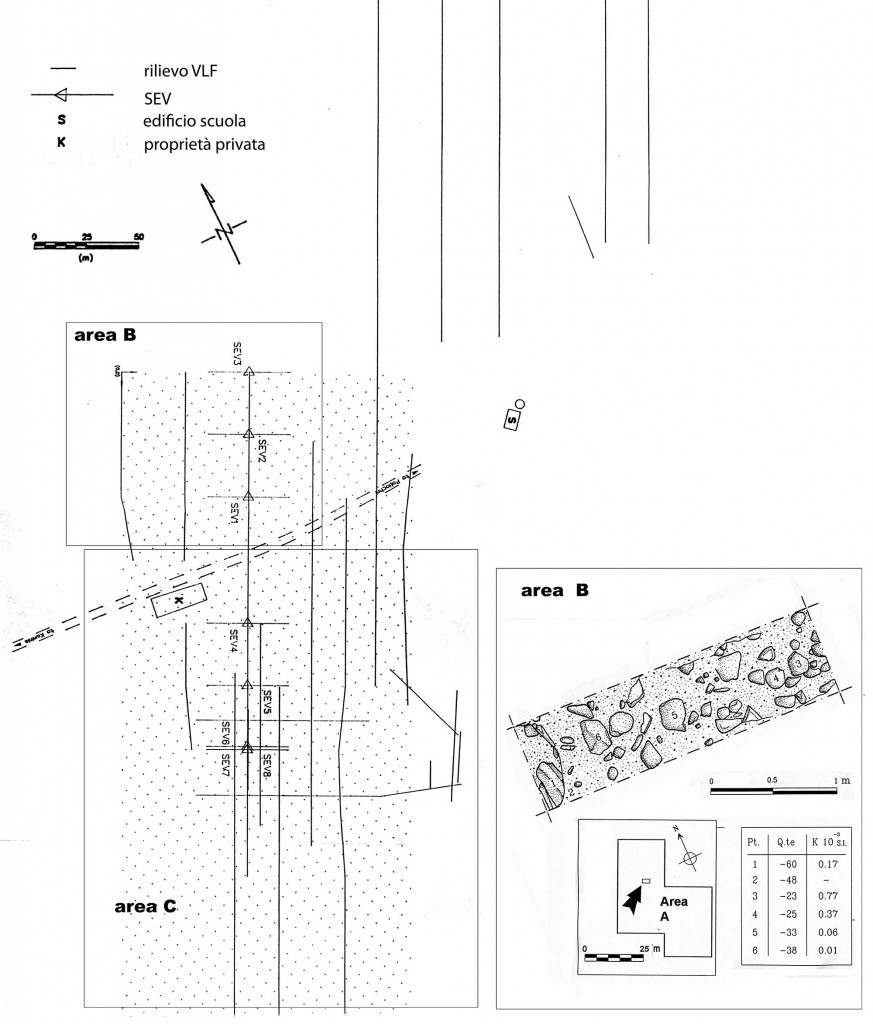

Le misure magnetometriche nell’area indagata a Poliochni sono basate principalmente sulla tecnica gradiometrica. Nella Fig. I.3.1 sono state evidenziate tre aree (A, B, C) oggetto di mappatura separata.

Sulle aree A e B è stato effettuato rilievo gradiometrico di dettaglio con l’FM (Fluxgate Magnetometer).

La magnetizzazione indotta dello strato di terreno più superficiale e dei litotipi principali presenti nell’area è stata indagata con un suscettivimetro da campagna Bartington MS2. Le misure sono state eseguite su una parte dei punti battuti con il gradiometro MP3 e su aree di dettaglio insieme alle misure gradiometriche con FM36 onde permettere un confronto tra la distribuzione del gradiente del campo e quello della magnetizzazione del terreno, ed infine sul materiale ricavato dai sondaggi geognostici e su alcuni reperti di scavo.

Allo scopo di ricavare mappe di gradiente dell’intensità totale del campo magnetico, sono stati utilizzati magnetometri (PPM) Scintrex, MP3, in assetto gradiometrico. Questi strumenti forniscono la misura assoluta, nello spazio e nel tempo, dell’intensità totale F del campo geomagnetico locale. Il parametro direttamente misurato è il gradiente dell’intensità totale dF/dz.

Il rilievo magnetico con tecniche gradiometriche PPM è stato condotto secondo le linee riportate nella Fig. I.3.1 . Su queste, distanziate di 25 m, il campionamento è stato effettuato con l’intervallo di 2 m. L’analisi dei risultati ha permesso di tralasciare le aree caratterizzate da un segnale di bassa intensità a favore dell’area A. La distribuzione del gradiente dF/dH filtrata del rumore superficiale evidenzia che le variazioni più interessanti sono localizzate nel settore centro-meridionale dell’area. L’estensione massima del gradiente, ovvero la massima anomalia picco-picco misurata, è in valore assoluto di 71 nT/m con una deviazione standard (STD) di 3 nT/m, che approssima il valore medio del gradiente (normale) nell’area A. Il 90% circa dei valori si attesta su poche unità di nT/m intorno al valore zero, fatta eccezione per alcuni spots di anomalie che sono stati ripresi nel dettaglio dell’area B.

Al fine di evidenziare la componente a più lungo periodo delle anomalie radiometriche si è applicato ai dati un filtro passa-basso con L= 40 m. L’eliminazione delle sorgenti perturbanti con lunghezza d’onda minore di tale valore ha avuto lo scopo di mettere in evidenza il contributo del substrato geologico, relativamente alle coperture comprendenti gli eventuali livelli antropizzati. Rispetto al precedente caso il range massimo di variazione (circa 40 nT/m) si è quasi dimezzato lasciando immutato il valore medio areale ed abbassando a 2 nT/m la dispersione del dato.

L’area B (Fig. I.3.1) è stata oggetto di un raffittimento di linee di misura che ha consentito l’elaborazione di mappe di distribuzione del gradiente dF/dz filtrato per L= 20 m. L’escursione del parametro misurato è di circa 35 nT/m con una STD di circa 3 nT/m; nel caso di filtraggio passa-basso con L= 40 m il range di variazione scende a 17 nT/m con una STD di 2 nT/m. E’ da notare nell’area B rispetto a quella A, un generalizzato aumento di anomalie bipolari di piccola lunghezza d’onda, solo in piccola parte scomparse in conseguenza dell’aumentata dimensione del filtro.

Una distribuzione singolare di queste anomalie, centrata sulle coordinate y= -100 , x= -250 ha originato il dettaglio dell’area C. Quest’ultima è stata indagata effettuando le misure secondo un reticolo regolare quadrato con dimensione di cella di 1m x 1m. Tale caratteristica ha permesso, evitando l’utilizzo del filtro applicato alle mappe precedenti, di riprodurre integralmente il campo di gradiente osservato. I suoi limiti di variabilità mostrano un valore assoluto di 65 nT/m con una dispersione di 3 nT/m ed un valore medio vicino allo zero. Al fine di redigere mappe di gradiente della componente verticale del campo magnetico (dZ/dh) le misure sono state eseguite con un gradiometro fluxgate Geoscan FM36. L’area A è parzialmente coincidente con quella indagata con le tecniche magnetometriche a protoni, l’area B è relativa alla collina di H. Gheorghios. In tali siti il criterio di acquisizione è stato mantenuto sulla griglia di campionamento di 1m x 1m.

Nel settore A il gradiente dZ/dh è casualmente variabile nell’area anche se esistono zone la cui distribuzione sembra “particolarmente” perturbata. Tale particolarità risulta bene evidenziata quando si filtrano i valori osservati, evidenziando le sorgenti di anomalie con lunghezze d’onda inferiori a L=10 m ed indagando quindi i primi metri di terreno sede di eventuale attività antropica. Il range di variabilità di 156 nT/m di quest’area è significativamente alto se comparato con il 73% dei valori compresi tra -3 e 5 nT/m ed un valore medio pressoché uguale a zero. Anche quest’area indica la presenza di perturbazioni di media intensità, che nella parte SW sembra polarizzate positivamente su una fascia larga circa 15 metri.

Prospezione elettromagnetica

La tecnica elettromagnetica VLF (Very Low Frequency) è nata per applicazioni nel campo della rilevazione di corpi mineralizzati conduttori con estensione prevalentemente verticalizzata ed a profondità non molto elevata [2]. Successivamente il campo d’applicazione si è esteso a problemi di ricerca idrogeologica, ambientali e, più recentemente, alla prospezione geofisica applicata all’archeologia [3]. Le misure VLF sono di tipo induttivo, non richiedono cioè contatti diretti col terreno, facilitando in tal modo le operazioni di acquisizione.

Nella prospezione elettromagnetica VLF eseguita nell’insediamento di Poliochni è stata utilizzata una apparecchiatura Eda-VLF, Mod. OMNI. Il rilievo a grande “maglia” dell’area A è stato eseguito con profili orientati da NE verso SW e, ortogonalmente, da SE verso NW.

La profondità d’indagine, come noto, dipende fondamentalmente dalla conducibilità del mezzo indagato e dai contrasti presenti. Sulla base delle indicazioni fornite dai sondaggi elettrici verticali, nonché della frequenza utilizzata, possiamo ritenere che le anomalie più significative sono riferibili ai primi 6-8 m di terreno, imputabili quindi a livelli che comprendono il paleosuolo e tutto lo strato di possibile intervento umano. L’esame bidimensionale delle componenti elettromagnetiche VLF per la zona A, filtrate passa-basso con L= 40 m per quanto riguarda la componente in fase mostra una notevole variazione nella direzione NE-SW.

Procedendo da NE si osserva un’eterogeneità nella conducibilità sviluppata perpendicolarmente alla linea di massima pendenza topografica. Il corpo resistivo compreso tra x= -100 e -150 sembra attribuibile ad un alto stratigrafico delle arenarie oppure ad una concentrazione di elementi lapidei di media dimensione accumulati nel settore. L’alto resistivo, compreso tra X= -170 e -270, e’ da riferire ad una variazione topografica del substrato, rappresentante una sorta di sbarramento agli apporti alluvionali provenienti da monte. Più significativo appare l’andamento tra x= -270 e -400. Ad un elemento conduttivo (tra x=-270e -320) presumibilmente formato da componenti fini a matrice argillosa, conseguenza diretta dello sbarramento ipotizzato, tra x= -170 e -270, segue un alto resistivo che, per entità e lunghezza d’onda, non sembra attribuibile ad una variazione geomorfologica del substrato. L’andamento planimetrico della componente in quadratura della prospezione VLF, procedendo da NE verso SW, presenta un’inversione della polarità tra X= 0 e -150 attribuibile ad una variazione degli spessori conduttivi.

Prospezione geoelettrica

Le tecniche geoelettriche utilizzate sono state principalmente affidate ai sondaggi elettrici verticali. Essi sono stati eseguiti per risolvere, elettrostratigraficamente, solo la parte più superficiale del terreno (primi 8-10 m) entro il quale, presumibilmente, vanno ricercate le rimanenze antropiche.

I sondaggi elettrici verticali (SEV) sono stati eseguiti con un dispositivo Wenner Offset (WO) [4] che unisce alla rapidità d’esecuzione il controllo della qualità dei dati ed il controllo delle variazioni stratigrafiche laterali. La strumentazione utilizzata consiste in una centralina Pasi Digit E2 per la gestione dell’energizzazione e della misura. Una seconda centralina consente di variare dimensione del dispositivo e funzione degli elettrodi [5].

La particolare tecnica di sondaggio elettrico (WO) permette di considerare ogni SEV come costituito da due serie di valori solo parzialmente coincidenti. Possiamo così definire, per lo stesso centro stazione, un sondaggio “right” (nel nostro caso rappresentato dal ramo NW del sondaggio) ed un sondaggio “left” (ramo SE). Il numero dei SEV è stato limitato ad 8 in quanto mirati alla verifica dell’omogeneità della zona, demandando ad altre tecniche geofisiche il compito di evidenziare planimetricamente le eventuali correlazioni tra le anomalie.

L’analisi e l’interpretazione delle curve del sondaggio hanno consentito l’elaborazione di sezioni elettrostratigrafiche nella direzione NE-SW che presentano una sostanziale regolarità nella stratigrafia elettrica: ad uno strato superficiale, di circa 1m di spessore, corrispondente alla zona di alterazione e di rimaneggiamento agricolo, segue un livello, di spessore medio di circa 2 m, a bassa resistività (tra 10 e 20 ohm.m) determinata da una maggiore frazione argillosa. Successivamente, e fino alla profondità di circa 6m dal piano di campagna è presente un livello più resistivo (30-40 ohm.m) che è attribuibile ad un paleosuolo.

La serie elettrostratigrafica si chiude con un substrato conduttivo correlabile alla presenza di un livello argilloso e/o ad una formazione di ambiente marino.

Sul versante NW dell’area, la situazione è qui profondamente diversa: la sezione non presenta più la stessa continuità e regolarità. In corrispondenza del SEV 1 si osserva la scomparsa del livello resistivo (paleosuolo) e la presenza di un alto del substrato conduttivo.

Un’irregolarità interessante si osserva in corrispondenza del SEV 4 dove, nei primi tre metri, si hanno evidenze di elementi resistivi. Permane la scomparsa del livello resistivo attribuito presumibilmente al paleosuolo, il che accade anche in corrispondenza del SEV 5; mentre la situazione torna stratigraficamente confrontabile in corrispondenza del SEV 6. I sondaggi elettrici verticali 7 ed 8 eseguiti immediatamente a S del SEV 6, in corrispondenza delle anomalie magnetiche rilevate attorno al picchetto 20, hanno fornito curve di campagna assai perturbate; ciò confermerebbe la presenza di volumi consistenti di materiale eterogeneo.

Aree di dettaglio e saggi di verifica

Le aree in cui sono state approfondite le indagini geofisiche al fine di individuare la presenza di strutture di interesse archeologico sono :

i) la piana situata nelle immediate vicinanze delle mura occidentali della cittadella (Area A);

ii) la zona a S della strada che porta a Kaminia, a circa 300 m verso W a partire dall’insediamento (Area B).

La piana a W di Poliochni è stata indagata, sia con “profili lunghi” (gradiometrici MP3 ed elettromagnetici VLF) sia con rilievi di dettaglio (gradiometrici FM36 e sondaggi elettrici verticali SEV). L’individuazione di alcune anomalie significative in questa parte della piana ha motivato l’apertura di un primo saggio di scavo. In particolare si è scavata una trincea di forma rettangolare (2.50×0.70 m) nell’area A di Fig. I.3.1.

Sotto lo strato di terreno agricolo, profondo circa 30 cm, si è messo in luce un livello di grosse pietre (da 30×20 cm a 15×10 cm) con inclinazione NW-SE, ad una profondità variabile da 30 a 70 cm dal piano campagna. Il maggiore approfondimento dello scavo è giustificato dal fatto che le anomalie magnetiche in quel punto risultavano particolarmente interessanti. In effetti a circa 60 cm di profondità è stata rinvenuta una grossa pietra di origine vulcanica con un alto valore di suscettività (K=9.59 x10E-3 S.I) mentre le altre pietre erano prevalentemente di origine calcarea e da arenarie, con basso valore di suscettività magnetica.

In base alle indicazioni dell’indagine geofisica, un secondo saggio (1m x 1m) è stato aperto sulla collina di H. Gheorghios, mettendo in luce i seguenti elementi: sotto lo strato arativo, profondo circa 30 cm, una concentrazione di grosse pietre di origine vulcanica poggiava su una lastra litica posta orizzontalmente, della quale non è stato possibile rilevare le dimensioni, data la ridotta area di scavo.

Considerazioni

Le indagini elettriche ed elettromagnetiche condotte sull’area di studio hanno evidenziato una certa interruzione sistematica del livello resistivo procedendo da NW verso SE. Mentre gli alti valori di resistività elettrica localizzati a NW (tra X= -170 e -230) sembrano correlarsi con variazioni morfologiche del substrato, quelli situati immediatamente a SE (tra X= -320 e -400) mostrano caratteristiche che potrebbero corrispondere ad un rimaneggiamento del terreno.

La morfologia ed i contrasti di conducibilità si attenuano verso S, dove il corso del torrente Avlaki si è stabilizzato su livelli stratigrafici che non includono reperti archeologici. Due sono le possibili interpretazioni della situazione appena descritta.

La prima è ricollegabile a processi geologici: la deformazione tettonica delle serie stratigrafiche che porta alla verticalizzazione dei livelli resistivi. Questi’ipotesi potrebbe trovare conferma nelle sezioni esposte e principalmente nella falesia verso mare, corrispondente al limite orientale dell’insediamento di Poliochni; Questa tettonizzazione è confermata dai profili elettromagnetici condotti all’interno dell’insediamento abitativo. Si hanno infatti forti variazioni in corrispondenza del megaron 605 lungo la strada 105. La seconda ipotesi è quella di una modificazione antropica del contesto ambientale; In questo caso bisogna supporre un processo di riutilizzo del territorio con finalità agricole che ha portato alla variazione della dinamica deposizionale del bacino correlato al promontorio di Poliochni.

L’interpretazione della sezione elettrostratigrafica suggerisce che il livello di reperimento di resti significativi è posto a circa 3 metri dal piano di campagna e quindi al di sopra del paleosuolo. In realtà la sostanziale omogeneità di questo strato sembra escludere nella direzione SE dell’area indagata la presenza di strutture significative non di meno è possibile affermare che la situazione del sottosuolo nella parte orientale dell’area è molto più caotica di quanto rilevato nella parte occidentale. Una correlazione tra questa maggiore eterogeneità del sottosuole e la vicinanza dell’insediamento poliochnita potrebbe essere proposta in termini di accumulo di materiali lapidei movimentati o franati dal complesso urbano.

Per quanto attiene le verifiche effettuate sulle anomalie magnetiche più intense e localizzate, attualmente non è possibile dare un’interpretazione certa della struttura rinvenuta data la limitata estensione del Saggio A [6]; essa comunque potrebbe essere collegata alle altre testimonianze di età romana presenti nelle vicinanze e documentata dai saggi di scavo degli anni ‘30.

Per quanto riguarda invece la struttura messa in luce con il Saggio B [7] essa potrebbe costituire la copertura di una struttura tombale del periodo medievale da collegare ad altre tombe simili messe in luce nei pressi della chiesetta di H. Gheorghios [8].

Emanuele Bozzo, Fulvio Merlanti, Francesca Giomi, Barbara Traversone

NOTE

[1] Pattantyus 1986; Papamarinopoulos – Tsokas – Williams 1986; Tabbagh 1984; Tabbagh – Bossuet – Becker 1988; Bozzo – Merlanti – Saperdi 1990.

[2] Paterson – Ronka 1971; Phillips – Richards 1975; Ficher – Le Quang – Muller 1983.

[3] Bozzo et alii 1992.

[4] Barker 1981; Merlanti 1990b.

[5] Merlanti 1990a.

[6] V. infra, cap. II.1.

[7] V. infra, cap.II.2.

[8] Gli autori desiderano ringraziare il Dott. Guido Ghezzi nella fase di acquisizione dei dati di campagna e della redazione delle mappe.