La topografia

Il saggio nel ‘testimone’ all’interno del vano 28 [1], risparmiato da Accame durante lo scavo nel 1936 nella parte mediana del vano, è stato eseguito dal 25 luglio al 9 Agosto 1995. Si trattava di un diaframma di uno spessore iniziale variante tra 1,70 e 2,00 m [2], che con il passare del tempo si era completamente dissolto nella parte apicale con un notevole dilavamento delle pareti (Tav. I). Data l’eccezionalità del deposito, prima di perderne ogni traccia, si è voluto cogliere l’opportunità di raggiungere gli strati più profondi del deposito, già attraversati dai precedenti scavi senza però averne rilevata l’esatta profondità e senza che se ne fosse conservato il contenuto secondo un criterio stratigrafico. Si voleva inoltre rilevare, se possibile, le modalità di impostazione delle due strutture murarie che delimitano, ad Est e ad Ovest, l’ambiente.

Lo scavo

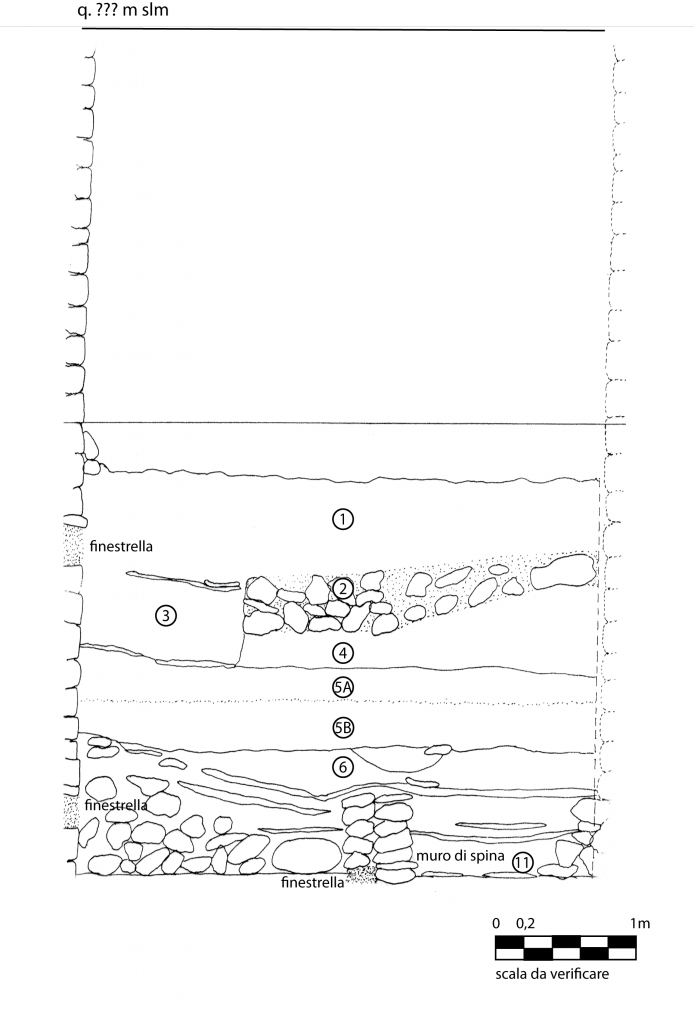

Iniziando dalla quota conservata del ‘testimone’, posta a quota 10,10 m s.l.m., sono stati asportati gli strati superficiali (str. 1-3) abbastanza compatti ma alternati a lenti cineretizie. È stato raggiunto un livello quasi compatto di pietre che occupava tutta l’area, ad eccezione di una porzione sul lato W e che appariva chiaramente essere una buca di forma rettangolare scavata successivamente alla formazione della ‘massicciata’, posta a circa 1,60 m dalla sommità del muro 28 E e degradante, verso il centro, fino a circa 2 m [3]. È stata messa in luce nel paramento nord del muro occidentale del vano una finestrella (quota 9,76-9,50 m s.l.m.), con gli stipiti ben delimitati da placchette, coperta da una larga lastra. Questa finestrella (h. 0,32-0,22 cm; larg. 0,44-0,30 cm), posta a ca. 8 m dall’angolo SW del vano, viene a completare, a quella quota, la serie di 4 finestrelle già individuate in questa parete dal Paribeni e sembra essere in relazione ad un battuto (in cui è stato trovato in situ un fondo di un grosso pithos), che però non copre tutta l’area del testimone ma si arresta a circa 1 m dal muro occidentale, contro un grosso accumulo di pietre (Fig. II.10.1).

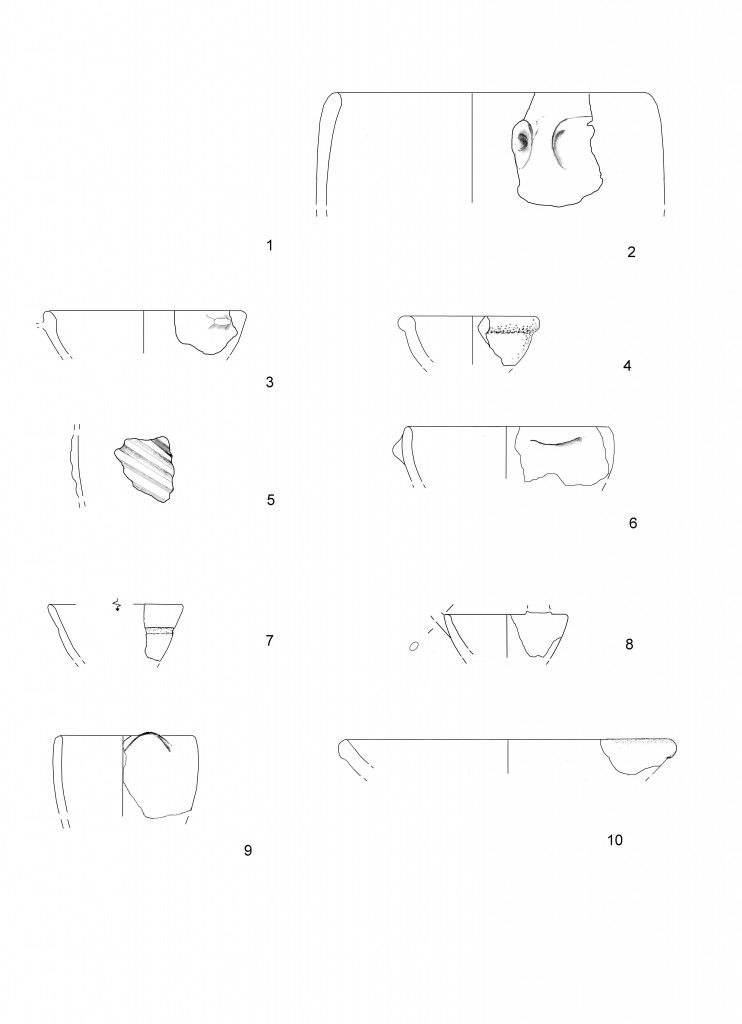

Il materiale ceramico restituito, anche di grosse dimensioni, risulta piuttosto omogeneo (Azzurro evoluto) anche se è stato recuperato qualche frammento di ceramica di fase successiva rosso/giallo (Tav. II.10.1, nn° 1-2) e, perfino, uno di brocchetta dipinta [4] (str. 5B) verosimilmente riferibile al periodo precedente. Notevole l’assenza di conchiglie e di ossa. Da ricordare un grosso frammento di lastra rettangolare d’impasto a superficie lucida bruno-nerastra conservante nella parte mediana parte della scodella, proveniente dal str. 5A (bacile/mortaio?) [5].

Al di sotto della ‘massicciata’ il terreno non presentava particolari caratteristiche se non quelle di un riempimento/scarico che abbiamo asportato con tagli di circa 20-30 cm dallo strato 4 al 6. Alla base dello strato 6, nella parete nord del testimone, sigillato da un non spesso strato di argilla e lenti carboniose (str. 7), è stato messo in luce la sommità di un muro a doppio filare con pietre di non grandi dimensioni con uno spessore medio tra i 40-45 cm: si tratta di un tratto del cosiddetto muro di spina, che è stato contraddistinto con il numero [1] (Fig. II.10.2), già individuato dagli scavi degli anni ’30, le cui facce sono state completamente messe in luce con l’asportazione del testimone fino all’attuale piano di calpestio (quota 7,48 m s.l.m.) [6].

A partire dallo strato 7 fino al 16 il deposito ha presentato grosso modo le stese caratteristiche con lenti cineretizie alternate a limi argillosi e rare pietre. Nella rimozione delle pietre di un livello di crollo (str. 10W) che occupa tutta la metà occidentale del testimone, cioè quella compresa tra [1] ed il muro W di 28, è stata individuata una seconda finestrella (quota 7,99-7,79 m s.l.m.), lunga circa 3 cm, circa alla stessa quota di quella trovata dal Paribeni nella metà nord dello stesso muro di spina e di un’altra, che si apre quasi all’angolo NW del vano 28 [7].

Con la rimozione anche del pacco di terra (str. 10E) nella metà orientale, tra [1] e muro E di 28, si è potuto verificare che quest’ultimo continua a sovrapporsi e ad appoggiarsi su una struttura muraria preesistente, già individuata nella metà meridionale del vano dal Paribeni [8].

Anche il terreno di questi strati più bassi (8-11) è compatto ed omogeneo (argilla giallastra, limi, lenti carboniose) ed ha un andamento abbastanza regolare, se si esclude la metà W del testimone dove quello sovrastante il crollo di pietre si presenta inclinata da Ovest verso Est. I materiali ceramici sono però meno omogenei presentando in eguale proporzione caratteri dell’Azzurro arcaico (Tav. II.10.1, n° 3) e di quello evoluto (Tav. II.10.1, n° 4).

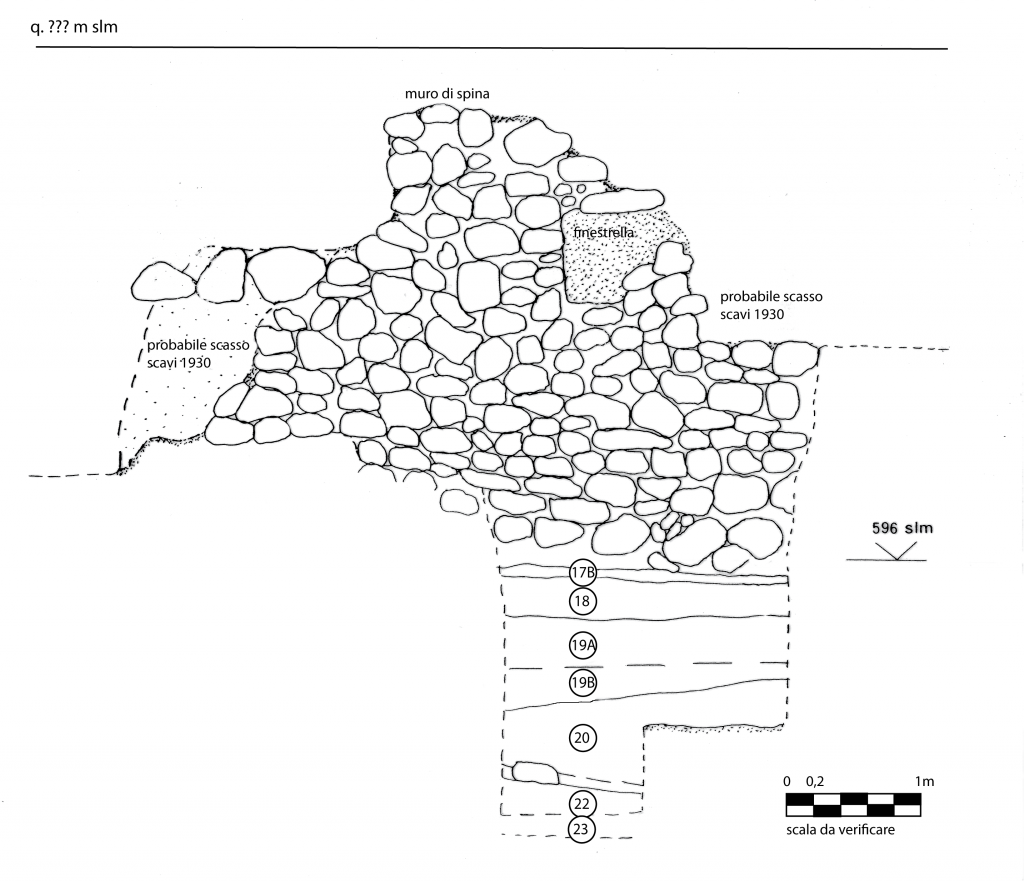

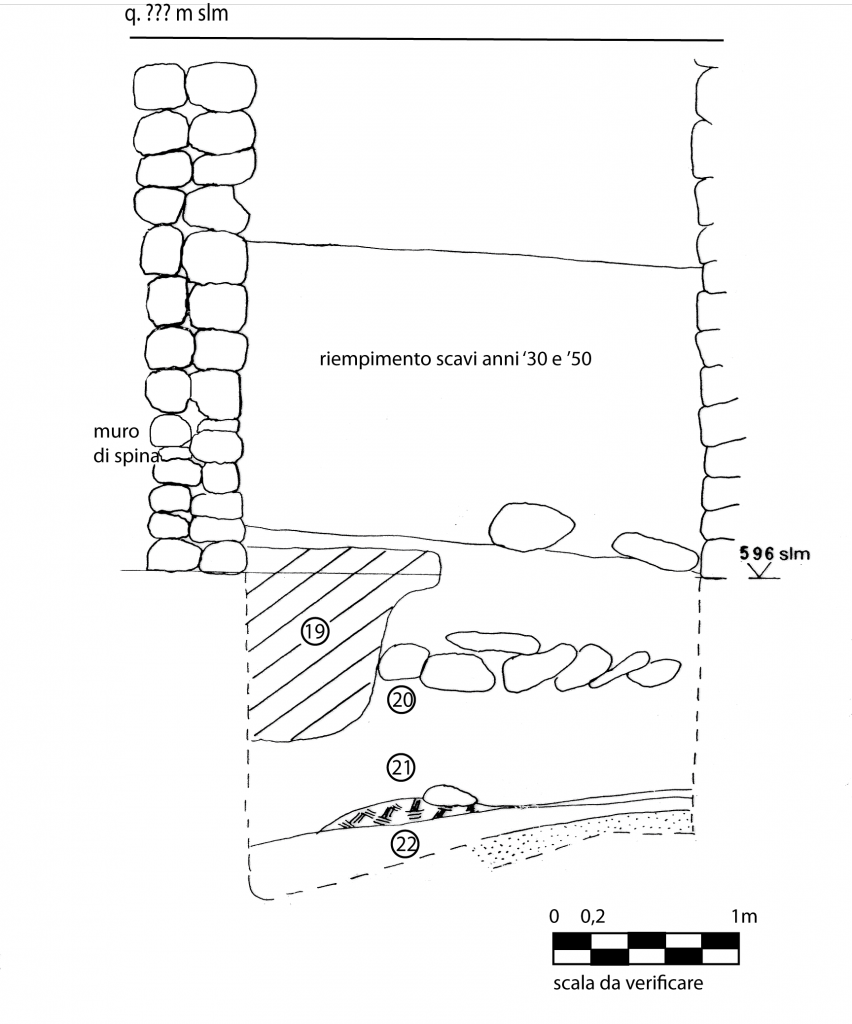

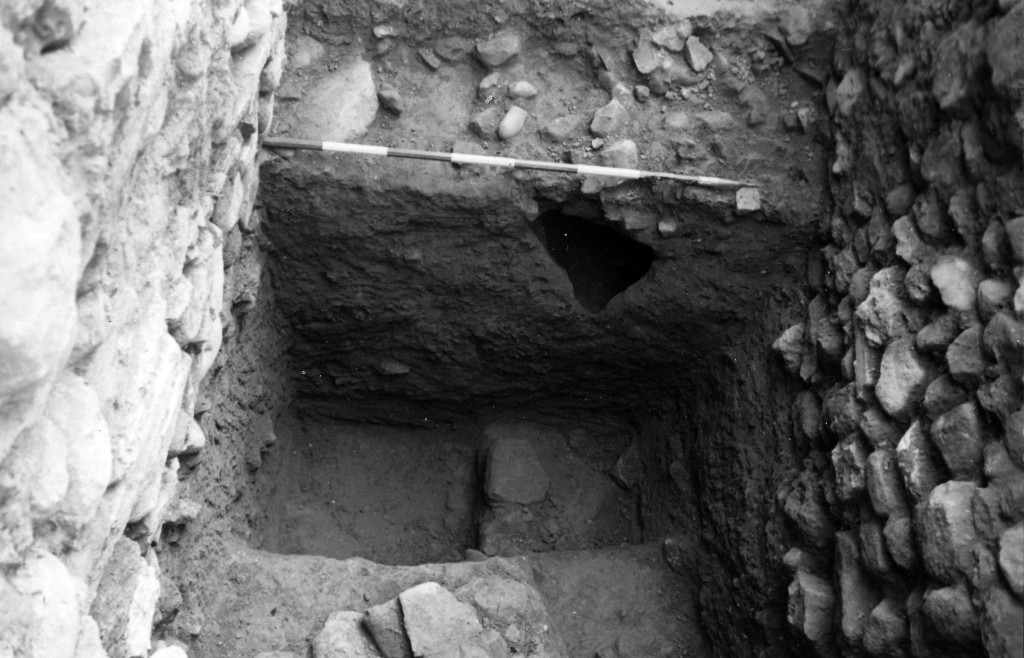

Con tagli successivi, dallo strato 12 al 16 (Fig. II.10.3, Fig. II.10.4), che sono stati limitati solo alla metà W del testimone, è stato possibile mettere in luce i paramenti dei due muri (28 W e [1] E) ma non è stata individuata alcuna buca di fondazione ad essi relativa. E’ stato così accertato che ambedue i muri hanno la base quasi alla stessa quota (28 W: 5,86 m s.l.m.; [1]: 5,92 m s.l.m.); questo potrebbe forse spiegare l’assenza di buche di fondazione dei muri perimetrali del vano 28 in quanto tutto questo vano era esso stesso un’enorme buca di fondazione e il muro [1] poteva essere stato innalzato per sostenere il piede del muro orientale del vano 28. Il muro [1], largo 0,45 m a struttura a ciottoli e blocchetti, si conserva per una h. max. di 2,10/2,15 m [9] e verso Nord si arresta dopo 2,70 m. Nella faccia occidentale, quella messa completamente in luce, [1], che si conserva per quasi la totalità della sua altezza, presenta a 1,20 m dalla base un’apertura abbastanza larga di forma quadrangolare (larg. 0,30 m; h. 0,50 m), forse per l’illuminazione e l’areazione (Fig. II.10.5) [10].

Non si è avuta l’impressione di essere in presenza di livelli di frequentazione (livelli carboniosi alternati a livelli argillosi; questi ultimi compatti e uniformi, che vengono a coprire tutta l’area); essi hanno una leggera inclinazione da W verso E e fanno pensare ad una “discarica”, ad una specie di scarpa (cf. supra Saggio A). È possibile che sia dovuto anche al disfacimento di mattoni crudi, di uno dei quali è stato possibile individuarne le pareti ed estrarlo (spessore 8 cm) nell’angolo NW a contatto del muro 28 W. In questo stesso strato (15A) è stato recuperato un frammento di ceramica decorata a solcature (Tav. II.10.1, n° 5) [11]. Interessante anche la composizione del terreno dello str. 15B (quota 6,55 m s.l.m.), con lenti di argilla e carbonati.

Tra i rinvenimenti fatti nello strato 16 sono da ricordare un’accetta microlitica, un frammento di tazza emisferica con presa a linguetta (Tav. II.10.1, n° 6), un’ansa orizzontale a bastoncello cilindrico e un frammento di tazza con orlo arrotondato a parete curvilinea con presa a pomello espanso con perforazione verticale e superficie lisciata grigia [12].

Gli strati sottostanti (17-21, Fig. II.10.6) presentano livelli di sabbia alternati ad argilla verdastra e sembrano esser stati stratificati dall’acqua (17A-B): per la pressione esercitata dal muro occidentale del vano 28 essi hanno un’inclinazione dal centro verso W. Sul lato nord del piccolo saggio viene individuata ed esplorata una buca con pareti ben squadrate e riempita di sabbia marina, che va ad intaccare gli strati sottostanti.

Il saggio si è spinto fino ad una profondità di circa 1,50 m al di sotto della base del muro occidentale del vano 28 dove si è incontrato uno strato di sabbia.

A 0,90-1,00 m di profondità dalla base del muro del vano 28, alla stessa quota dove gli scavi degli anni ’30 avevano incontrato “pietre e placche formanti un lastricato”, è stata trovata (str. 21), sporgente dalla parete sud, una struttura infossata nell’argilla con profilo ellissoidale (muro di capanna?) (Fig. II.10.7a, Fig. II.10.7b), che appare precedente alla buca di sabbia. A questa struttura è forse da associare, nella metà E, uno strato di colore nerastro che ha restituito, unitamente a carboni, una notevole quantità di conchiglie bivalve di piccole dimensioni ancora chiuse e non consumate. Nel quadrato NE infine è stato messo in luce un livello di bruciato di colore rosso intenso molto duro. I materiali provenienti da questi strati indicano un orizzonte culturale riferibile globalmente al periodo Azzurro arcaico (Tav. II.10.1, nn° 7-9) [13].

Gli ultimi strati (22-23, Fig. II.10.8), privi di strutture, caratterizzati da terreno limoso, hanno restituito materiale ceramico tipico del periodo Nero: frammenti di coppe riferibili a questa fase cronologica (Tav. II.10.1, n° 10).

Riassumendo, il deposito sottostante le fondazioni del muro occidentale del vano 28 e di [1], dallo strato 23 al 17, attesta la presenza in questo punto di resti dell’insediamento del periodo Nero, che dovrebbe rappresentare il limite occidentale conosciuto dell’abitato di quel periodo [14] e a cui deve essere riferita la struttura (fondo di capanna?) identificata nello strato 21. Gli strati 16-7 sono contestuali a [1], databile all’Azzurro arcaico; quest’ultimo, che costituiva un tratto di una struttura abitativa parzialmente obliterata dalla costruzione del muro orientale e da quella del muro meridionale del vano 28, è pertanto più antico dei precedenti. Il deposito superiore (str. 6-4) è dovuto a un riempimento del vano 28 per realizzare verosimilmente un piano di calpestio.

Alberto G. Benvenuti

Catalogo dei materiali

strati 1-6 (tav. II.10.1)

1 – (834, 1) scodella troncoconica (fr.)

Orlo ingrossato a profilo ellittico

IF, SL con probabile ingubbio grigio scuro (5YR 4/1)

2 – (872, 5B) olla (fr.)

orlo arrotondato, parete diritta a 1 cm dall’orlo si imposta ansa verticale a nastro ingrossato

IG, SG rosso (2.5 YR 5/6)

strati 8-11 (tav. II.10.1)

3 – (929, 10E) tazza (fr.)

Tipo A8.3

IM, SL grigio molto scuro (10YR 3/1)

4 – (929, 10E) tazza emisferica (fr.)

Tipo A7.11

IM, SL grigio (10YR 3/1)

strati 12-16 (tav. II.10.1)

5 – (927, 15A) parete nd, forse brocca decorata (fr.)

Tipo 10.4b

IF, SL grigio molto scuro (10YR 3/1)

6 – (941, 16) tazza (fr.)

Tipo A7.2c

IM, SL grigio scuro (10YR 3/1)

strati 19-20 (tav. II.10.1)

7 – (931, 19A) ciotola emisferica apoda (fr.)

Tipo 6a.3b

IM, SL marrone rossastro (5YR 5/3)

8 – (932, 20 liv. 1) tazza attingitoio (fr.)

Tipo 8.3a

- SL grigio scuro (10YR 4/1)

9 – (934, 20 liv. 2) tazza (fr.)

Tipo A7.2

Im, SG grigio (5YR 3/1)

strati 22-23 (tav. II.10.1)

10 – (936, 22) scodella carenata (fr.)

Tipo A2.3

IM, SL grigio (5YR 3/1)

Antonella Traverso

tavole dei materiali

Note

[1] Il vano 28 (conosciuto nella bibliografia anche come il “granaio”) è il più grande edificio portato alla luce a Poliochni. Un “edificio di un’imponenza senza dubbio eccezionale, se non unica, nell’architettura egea della primissima età del bronzo”: queste le parole usate da Bernabò Brea per descriverlo (Poliochni I, 192). Ha una lunghezza interna di 16,80 m e una larghezza tra 3,50 e 3,75 m (dimensioni esterne: 19,50×7,00 m ca.) su un asse SSW/NNE. Fu scavato, limitatamente alla metà settentrionale, nel 1934 da Paribeni, che lo aveva individuato, e da Accame, nel 1936, in quella meridionale (Poliochni I, 186-187, 192, figg. 111-112).

[2] Cf. Poliochni I, 192, fig. 117.

[3] Cf. Poliochni I, 218-219.

[4] Dimensioni: 3,40×2,50×0,40 cm. Orlo assottigliato, labbro everso, collo teso; decorazione dipinta in bianco: tre linee orizzontali parallele alla sommità del collo; superficie levigata nera (inv. n° 30281). Dallo stesso strato proviene un frammento di ciotola (6,00×6,00×0,80 cm) con orlo arrotondato, labbro indistinto, parete poco curvilinea, ansa a nastro insellata applicata aderente all’orlo con perforazione orizzontale, solcatura continua all’altezza dell’ansa, superficie levigata bruna (inv. n° 30282).

[5] Uno simile, per fattura e dimensioni, proviene dallo scavo Paribeni 1934, effettuato nella metà settentrionale del vano 28: cf. Poliochni I, tav. LXXXIV,w.

[6] Cf. Poliochni I, 197, figg.116-117.

[7] Cf. Poliochni I, 193-196.

[8] Il [1] è verosimilmente parte integrante di un sistema di ambienti sottostanti il vano 28. Questi vani dovevano far parte di un complesso di strutture quadrangolari affiancate (Lamb 1936, 11 ss; Kouka 1997)

[9] Questa altezza è di estrema importanza in quanto ci permette di affermare che le abitazioni del periodo Azzurro arcaico a Poliochni era costruite totalmente in pietra e non con alzati in mattoni crudi, che sembrano invece utilizzati a Thermi (Lamb 1936, 15; Guest Papamanoli 1978, 23 n. 113. Questa considerazione, avendo presente alcuni vani del periodo Rosso nell’isolato VII, conservatisi per un’altezza pari al nostro [1], potrebbe essere estesa se non alle abitazioni di tutte le fasi dell’insediamento, almeno a quelle del period Rosso.

[10] Dallo str. 13 provengono: un frammento di coppa a stelo (8,50×6,30×0,70 cm) con orlo arrotondato, labbro endoverso, parete curvilinea, superficie levigata bruno scura (inv. n° 30285); due frammenti di ciotola emisferica (4,20×6,80×0,50 cm) con orlo arrotondato, labbro endoverso, parete curvilinea, superficie levigata marrone chiaro (inv. n° 30286); due frammenti di coppa a stelo (5,70x9x0,80 cm) con orlo arrotondato, labbro endoverso, parete curvilinea, ansa subcutanea a perforazione orizzontale, superficie levigata near (inv. n° 30287); un frammento di olla (6,20×3,80×0,50 cm) con orlo arrotondato, lbbro ingrossato distinto esternamente da solcatura, paerete curvilinea, superficie levigata nera (inv. n° 30288). Dallo str. 14: un frammento di pentola tripodata (11,90×18,20×0,90 cm) con orlo arrotondato, labbro endovesro, vasca emisferica, attacco di piede a sezione piana, superficie inferiore estremamente grezza marrone chiaro, superficie superiore, internamente ed esternamente, levigata marrone (inv. n° 30294); un frammento di ciotola emisferica (7,70×6,40×1,10 cm) con orlo piano, labbro endoverso, parete tesa, ansa subcutanea a perforazione orizzontale, superficie levigata di color rossiccio (inv. n° 30295).

[11] Dallo stesso strato proviene un frammento di ciotola emisferica (5,30×5,50×0,50 cm) con orlo arrotondato, labbro estroverso e parete curvilinea. Ansa subcutanea a perforazione orizzontale. Superficie levigata bruna (inv. n° 30289).

[12] Dimensioni 3,40×3,90×0,50 cm (inv. n° 30293).

[13] Dallo str. 18 proviene un frammento di piede (?) di coppa (3,00×4,00 cm; Ø 12,00 cm) con piano di appoggio ingrossato; ceramic d’impasto lucidata su entrambe le facce (inv. n° 30292). Lo str. 20 liv. 2 ha restituito un frammento di pentola tripodata a vasca emisferica con orlo non distinto, ansa a nastro con terminazione sopraelevata all’orlo. Superficie esterna grezza bruna, internamente levigata di color marrone chiaro (inv. n° 30291).

[14] Livelli appartenenti a questo orizzonte sono assenti nel saggio D situato sullo stesso asse di U, immediatamente al di fuori del bastione circolare 34 (Traverso 1997b, 682-683). Questa struttura confermerebbe quanto supposto da Bernabò Brea che “un orizzonte nero, pur non riconoscibile attraverso i materiali, potrebbe supporsi nei livelli più profondi dello scavo” (Poliochni I, 222). Il limite meridionale dell’insediamento del periodo Nero al momento sembra essere costituito dagli strati più bassi della trincea nell’area 26 (scavo Paribeni), dove “muri più profondi appoggiavano su uno strato di terra organico ancora ricca di ceramica che restituì fra l’altro frammenti di un vasetto dipinto a linee bianche” al di sopra di “uno strato di terra ghiaiosa e alquanto sabbiosa di color giallo carico” (Poliochni I, 216-217). Se il fondo dell’area 26 ha restituito roccia, ci troviamo evidentemente ancora sul bordo della faglia visibile da lato mare. Verosimilmente questo bordo deve trovarsi anche nel vano 28 in quanto, più a W, in corrispondenza del saggio D il livello roccioso non è stato individuato e, al contrario, è stata trovata la faglia acquifera.