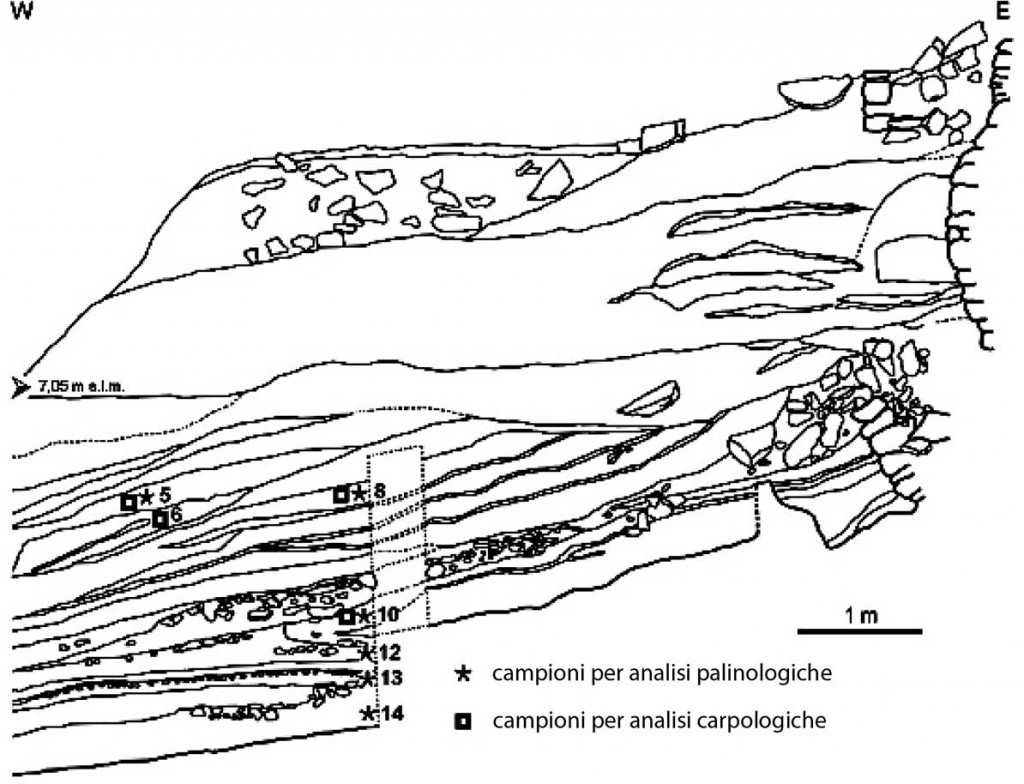

Per i diversi livelli stratigrafici del saggio A (Fig. I.6.1) sono stati effettuati due tipi di campionamento di terreno, uno per le analisi polliniche ed un secondo per la ricerca di macroresti carbonizzati (semi/frutti e legni).

I campioni per l’analisi palinologica sono stati sottoposti ai trattamenti standard di estrazione e di arricchimento ed osservati in microscopia ottica. Per l’identificazione dei palinomorfi si sono utilizzate chiavi analitiche e atlanti fotografici [1]. I resti carpologici e xilologici, ottenuti mediante flottazione eseguita in loco su 140 litri di suolo, sono stati osservati rispettivamente in stereomicroscopia e in microscopia a luce riflessa in campo oscuro. Le determinazioni sono state condotte con l’ausilio di collezioni di confronto e di testi specifici di riferimento [2].

I risultati sono stati riuniti in tabelle: per i pollini si riportano valori percentuali, per i macroresti il numero di reperti individuati. Sui macroresti di Vitis vinifera sono stati calcolati indici biometrici.

Sono state effettuate datazioni 14C su campioni prelevati dagli strati 8, 10 e 5 del Saggio A [3].

Nella tabella I.6.1 sono indicati per ogni campione i tipi di analisi eseguite e la loro attribuzione cronologica.

Tabella I.6.1. Saggio A: campioni archeobotanici e relative analisi e datazioni.

| Saggio | N. campione | Analisi | Età | Periodo | 14C (anni BP) |

| A | 5 | P, F/S, C | EBA II | Verde | 4080+45 |

| 6 | F/S, C | ||||

| D | 12 | F/S, C | EBA I-II | ||

| A | 8 | P, F/S, C | EBA I | Azzurro evoluto | 4400+60 |

| 10 | F/S, C | ||||

| A | 12 | sterile | Azzurro arcaico | ||

| 13 | sterile | ||||

| 14 | sterile |

Analisi palinologiche

Per le analisi palinologiche sono stati analizzati sei campioni prelevati lungo la sequenza del Saggio A ai quali è stata attribuita la numerazione dei rispettivi strati.

I più antichi (14, 13 e 12), attribuiti alla fase Azzurro arcaico, riconducibile all’Aegean Early Bronze Age I [4] sono risultati sterili di polline. Analogamente, il campione nº 10, appartenente alla successiva fase dell’Azzurro evoluto (sempre EBA1), quando la cittadella fu circondata da un poderoso muro di cinta lungo i lati meridionale e occidentale, non ha restituito informazioni palinologiche significative.

Il campione nº 8 invece, relativo anch’esso alla facies Azzurro evoluto, ma coevo ad una ricostruzione del muro di cinta del settore occidentale crollato a seguito di un probabile terremoto [5] presenta la maggiore frequenza pollinica assoluta.

Anche il campione nº 5, che proviene da quei livelli interpretati da Bernabò Brea [6] come “discarica cineritizia” del “periodo Azzurro” ed ora attribuiti piuttosto alla Successiva fase del “periodo Verde” [7], risulta fertile su base pollinica.

Nella tabella I.6.2 sono riportati i valori percentuali di questi due campioni più superficiali; entrambi mostrano frequenze polliniche estremamente basse (233 e 115 reperti/grammo) come spesso è stato registrato in contesti archeologici di questo tipo.

Tabella I.6.2. Saggio A: valori percentuali dei campioni palinologici dai livelli 5 e 8.

| Saggio | A | |

| Strato | 5 | 8 |

| Pinus | 29,2 | 8,0 |

| Cupressaceae | 2,1 | – |

| Quercus t. caducifolia | 5,2 | 3,1 |

| Quercus t. ilex/coccifera | 11,5 | – |

| Ulmus | – | 0,4 |

| Phillyrea t. | 3,1 | 0,9 |

| Olea t. | 3,1 | – |

| Alnus | 3,1 | – |

| Salix | – | 0,4 |

| Tamarix | 4,2 | 2,7 |

| Vitex | – | 0,9 |

| Pistacia | – | 0,4 |

| Ericaceae | 4,2 | – |

| Cyperaceae | – | 0,4 |

| Poaceae selvatiche | 9,4 | 25,8 |

| Hordeum t. | 1,0 | 2,7 |

| Avena/Triticum t. | – | 1,8 |

| Artemisia | 1,0 | 0,4 |

| Centaurea | – | 0,9 |

| Carduus | – | 13,8 |

| Ambrosia/Xanthium | 1,0 | – |

| Asteroideae | 4,1 | 17,3 |

| Cichorioideae | – | 5,8 |

| Campanula | – | 0,4 |

| Sanguisorba | 2,1 | 0,4 |

| Chenopodiaceae | 1,0 | 2,7 |

| Rosaceae | – | 0,4 |

| Geraniaceae | – | 0,4 |

| Malvaceae | 1,0 | 0,4 |

| Plantago t. lanceolata | – | 0,4 |

| Lamiaceae | 1,0 | 1,3 |

| Ranunculaceae | 2,1 | 1,8 |

| Fabaceae | 1,0 | – |

| Brassicaceae | 1,0 | 0,4 |

| Caryophyllaceae | – | 0,9 |

| Humulus t. | – | 0,4 |

| Liliaceae | 1,0 | – |

| Blackstonia | 1,0 | – |

| Triglochin | – | 2,2 |

| Filicales monolete | 1,0 | – |

| Filicales trilete | 5,2 | 0,9 |

| NAP indet. | – | 0,9 |

| AP Totale | 65,6 | 16,9 |

| NAP Totale | 34,4 | 83,1 |

| FPA (n./g) | 115 | 233 |

Il campione nº 8 denota una bassa percentuale di polline di specie arboree (AP=16,9) costituite da Pinus (8,0), Quercus t. caducifolia (3,1), Tamarix (2,7) e Phillyrea t. (0,9). Il corteggio di specie erbacee è formato da Poaceae selvatiche (25,8), Carduus (13,8), Asteroideae (17,3) e Cichorioideae (5,8). I cereali sono rappresentati da Hordeum t. (2,7%) e da Avena-Triticum t. (1,8%); compaiono entità di ambiente umido come Triglochin (2,2%).

Il campione nº 5 mostra valori elevati di polline di specie arboreo-arbustive (AP=65,6%) con netta prevalenza percentuale di Pinus (cfr. P. halepensis con 29,2), Quercus t. ilex/coccifera (11,5), Quercus t. caducifolia (5,2), Cupressaceae (2,1), Olea t. (3,1) e Tamarix (4,2). La componente erbacea è formata per la maggior parte da Poaceae selvatiche (9,4%) e Asteroideae (4,1%); sono rappresentate anche entità di ambiente umido (cfr. Blakstonia e Filicales p.p.). Tra i cereali è presente soltanto polline di Hordeum t. (1,0%).

Analisi paleocarpologiche

Come si rileva dalla tabella I.6.3, i carporesti provengono dai Saggi A (strati 10-8-6-5) e D (strato 12) e sono stati ricavati da modeste quantità di sedimento. Complessivamente sono stati ritrovati 376 resti che sono stati suddivisi per categorie (cereali, ortive, erbacee infestanti-ruderali, erbacee s.l. e arboreo-arbustive da frutto).

Tabella I.6.3. Saggi A e D: campioni carpologici dei diversi livelli.

| Saggio | A | A | D | A | A | ||

| Strato | 5 | 6 | 12 | 8 | 10 | ||

| Quantità di sedimento flottato (dm3) | 70 | 10 | 10 | 10 | 40 | ||

| Cereali | |||||||

| Hordeum vulgare v. tetrastichum | orzo tetrastico | carriosside | – | – | 1 | – | – |

| Hordeum vulgare v. hexastichum | orzo esastico | carriosside | – | – | – | – | 2 |

| Hordeum vulgare | orzo | cariosside | – | – | – | – | 5 |

| Hordeum cf. | cf. orzo | cariosside fr. | – | – | – | – | 1 |

| Triticum aestivum/T. durum | frumento comune/duro | cariosside | 1 | – | – | – | – |

| Triticum monococcum | farro piccolo | cariosside | – | – | – | – | 2 |

| Triticum monococcum | farro piccolo | base gluma | – | – | – | – | 1 |

| Triticum monococcum | farro piccolo | base spighetta | – | – | – | – | 4 |

| Triticum sp. | frumento | cariosside fr. | – | – | – | – | 1 |

| Cerealia indiff. | cereale indifferenziato | cariosside fr. | – | – | – | – | 19 |

| Cerealia indiff. | cereale indifferenziato | base gluma | 1 | – | – | – | 1 |

| Ortive | |||||||

| Lens culinaris | lenticchia | seme fr. | – | – | – | – | 7 |

| Vicia cf. V. sativa | veccia cf. v. dolce | seme fr. | 1 | – | – | – | |

| Vicia/Lathyrus | veccia/cicerchia | seme fr. | – | – | – | – | 1 |

| Vicia faba v. minor | favino | seme fr. | 1 | – | – | – | 2 |

| Erbacee infestanti-ruderali | |||||||

| Atriplex sp. | atriplice | achenio | – | – | – | – | 35 |

| Chenopodium sp. | chenopodio | achenio | – | – | – | – | 5 |

| Erbacee s.l. | |||||||

| Poaceae selvatiche | graminacee | cariosside | – | – | – | – | 29 |

| Lamiaceae | labiate | nucula | – | – | – | – | 1 |

| cf. Medicago | cf. erba medica | seme fr. | – | – | – | – | 3 |

| Fabaceae | leguminose | seme fr. | – | – | – | – | 6 |

| Buglossoides arvensis | erba-perla | mericarpo | – | – | – | – | 4 |

| Galium sp. | caglio | mericarpo | – | – | – | – | 1 |

| Gypsophila sp. | gipsofila | seme | – | – | – | – | 1 |

| Rumex cf. R. acetosa | ròmice | achenio | – | – | – | – | 1 |

| Rumex sp. | ròmice | achenio | – | – | – | – | 1 |

| Polygonum sp. | poligono | achenio | – | – | – | – | 1 |

| Linum cf. L. catharticum | lino cf. l. purgativo | seme | – | – | – | – | 1 |

| Arboree-arbustive da frutto | |||||||

| Olea europaea | olivo | endocarpo | 6 | – | – | 1 | – |

| Olea europaea | olivo | endocarpo fr. | 26 | 5 | 3 | 1 | – |

| Vitis vinifera | vite | seme | 7 | 2 | – | – | 4 |

| Vitis vinifera | vite | seme fr. | 7 | 3 | – | – | 14 |

| Ficus carica | fico | achenio | – | – | – | – | 154 |

| Indeterminata | – | – | – | – | 2 | ||

| Totale | 50 | 10 | 4 | 2 | 309 | ||

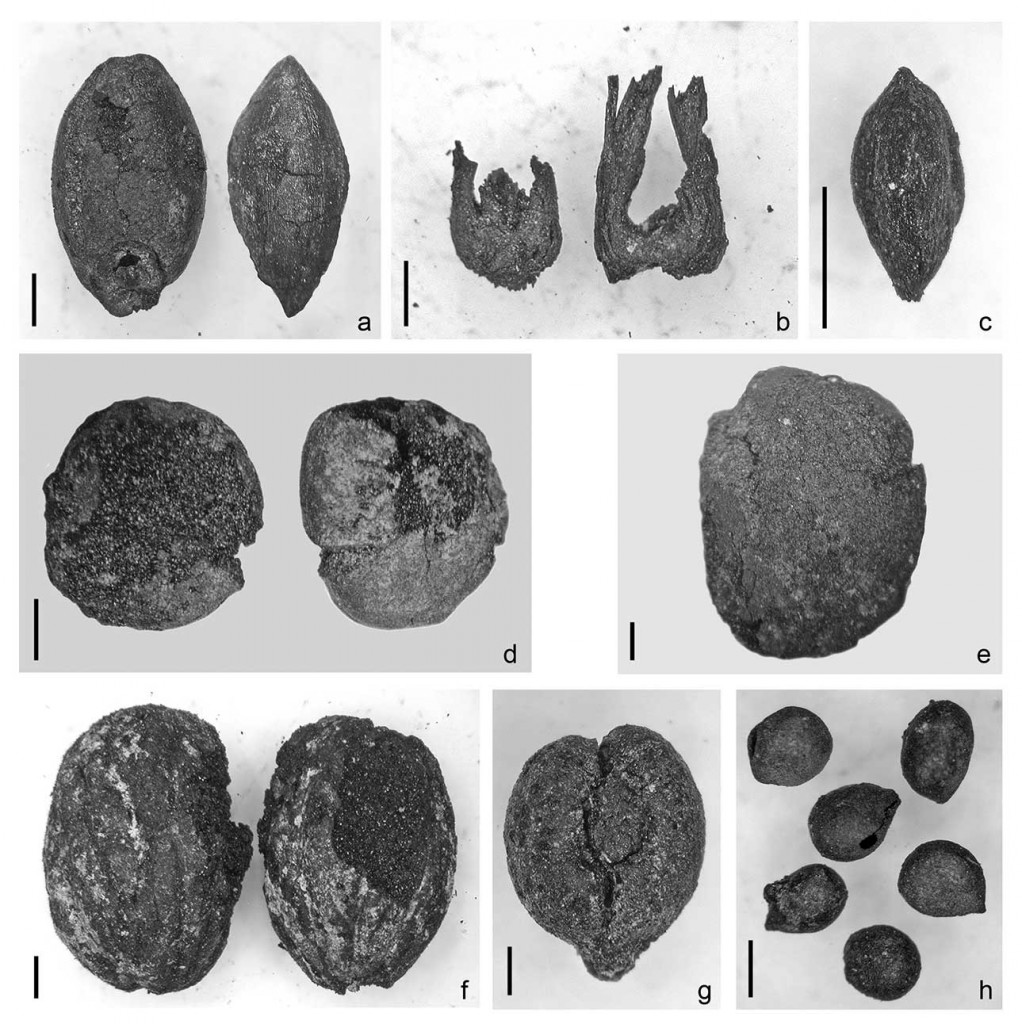

Lo strato 10 (EBA 1) è quello che presenta la maggiore ricchezza in frutti/semi, sia come numero assoluto sia come varietà. Tra i cereali compaiono, infatti, Hordeum vulgare v. hexastichum (orzo esastico), Hordeum vulgare (orzo) e vari tipi di resti di Triticum monococcum (piccolo farro); prevalgono su tutti le cariossidi frammentate ascritte alla categoria Cerealia indifferenziate. Tra le ortive sono nettamente prevalenti i semi di Lens culinaris (lenticchia) con diametro medio di 3,03 mm (da 2,53 a 3,33 mm); interessante è anche la presenza di Vicia faba v. minor (favino) e di Vicia/Lathyrus (veccia/cicerchia). La notevole presenza di acheni di Atriplex è in accordo con l’ambiente litoraneo subsalso (cfr. A. littoralis, A. latifolia e A. halimus), con un possibile uso alimentare (A. hortensis) e con formazioni ruderali (A. rosea e A. patula). Tra le erbacee s.l. prevalgono le Poaceae selvatiche e le Fabaceae, componenti costanti della copertura vegetale anche in ambiente mediterraneo. Tra le arboreo-arbustive da frutto prevalgono nettamente gli acheni di Ficus carica (fico) ed i vinaccioli di Vitis vinifera (vite).

Nei campioni nn° 12 e 8 (EBA 1-2) è significativa la presenza di endocarpi di Olea europaea (olivo) e nel nº 12 anche di cariossidi di Hordeum vulgare v. tetrastichum.

I campioni nn° 6 e 5 (EBA 2) sono caratterizzati dal rinvenimento di endocarpi di Olea europaea, da vinaccioli di Vitis vinifera e solo nel nº 5 compaiono Triticum aestivum/durum (frumento comune/duro), Vicia cfr. V. sativa (veccia) e Vicia faba v. minor.

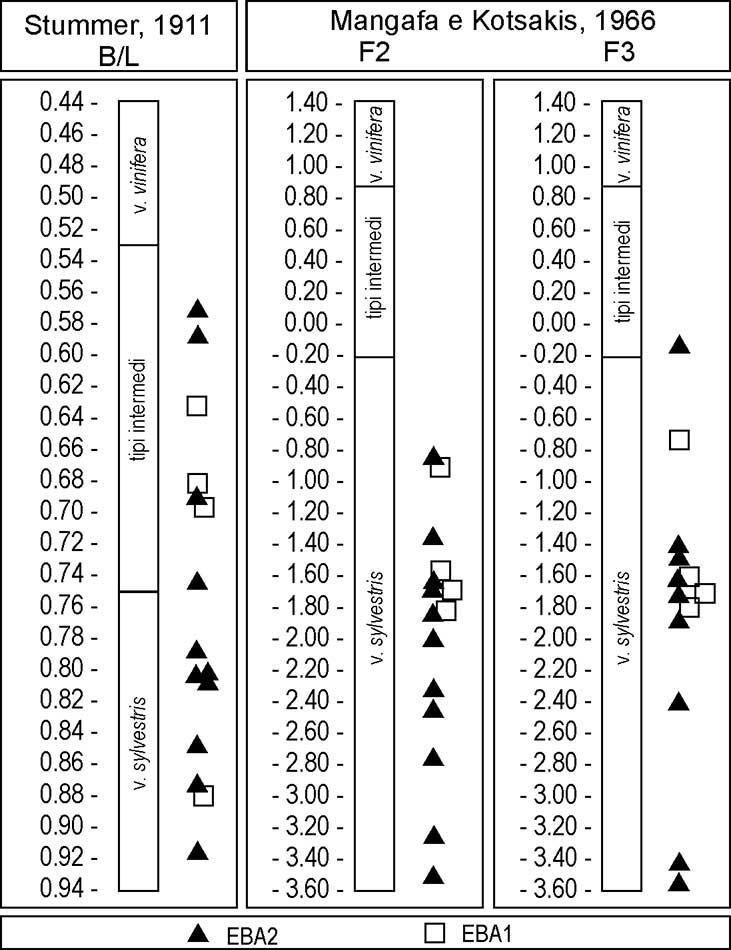

Nella Fig. I.6.2 sono riportati i risultati degli indici di A. Stummer e di M. Mangafa e K. Kotsakis [8] sui semi di Vitis vinifera e nella Fig. I.6.3 sono rappresentati alcuni significativi resti carpologici carbonizzati.

L’esame dei resti vegetali estratti per flottazione dai sedimenti sabbiosi del livello antropico intercettato dal sondaggio S8 non ha fornito ulteriori resti paleobotanici, nonostante osservazioni di campagna avessero segnalato la presenza di “semi” tra 90 e 185 cm di profondità. In tale orizzonte sono stati rintracciati pochi frammenti carbonizzati, indeterminabili per le minute dimensioni ma riferibili più a legni che non a reperti carpologici (comunicazione personale di N. Colombi).

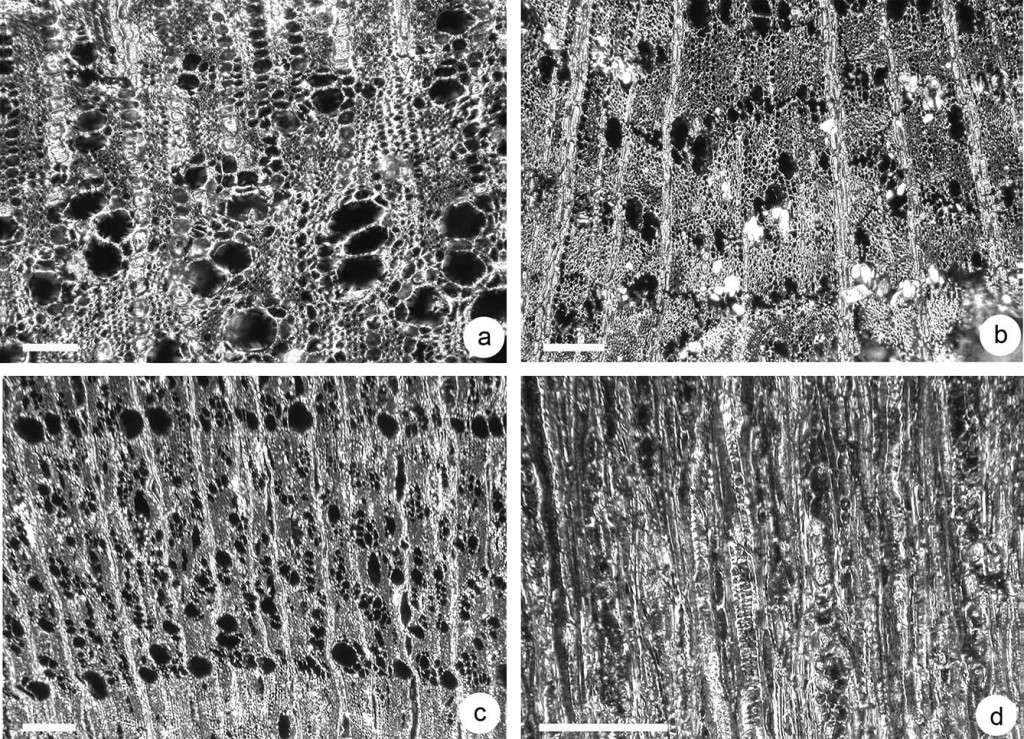

Analisi xilo-antracologiche

È stato rinvenuto un numero veramente esiguo di carboni lignei (21) prevalentemente negli strati del Saggio A, la cui distribuzione è riportata nella tabella I.6.4 La caratteristica comune a tutti i resti ritrovati è la dimensione ridotta e l’estrema fragilità, che potrebbe essere stata causa di perdita di questo materiale facilmente disperdibile sotto forma di piccoli frammenti. Il numero relativamente elevato di specie indeterminate è dovuto alla presenza di legni di tensione anche riferibili ad apparati radicali.

Tabella I.6.4. Saggio A: campioni antracologici.

| Saggio | A | A | D | A | A |

| Strato | 5 | 6 | 12 | 8 | 10 |

| Quercus t. Ilex/coccifera | – | – | – | – | 1 |

| Carpinus | 1 | – | – | – | – |

| Olea | – | – | 1 | – | – |

| Myrtus | 1 | – | – | – | – |

| Pistacia | – | – | – | 1 | – |

| Capparis | 1 | – | – | – | – |

| Leguminose t. 1 | 1 | – | – | – | 5 |

| Leguminose t. 2 | 2 | – | – | – | 2 |

| Indeterminata | – | – | 4 | – | 1 |

| Totale | 6 | – | 5 | 1 | 9 |

Il maggior numero di reperti proviene dal campione n. 10, mentre la più elevata varietà sembra riferibile al nº 5. La Fig. I.6.4 documenta alcuni resti xilo-antracologici.

Datazioni 14C

Sui carboni recuperati in livelli del Saggio A, da cui provengono i materiali per le analisi archeobotaniche, sono state effettuate datazioni 14C. Quella relativa agli strati 10-8 ha restituito valori di 4400+60 anni BP non cal (3130-2900 cal BC con probabilità 72,9%), mentre dallo strato 5 l’indicazione cronologica ottenuta riporta a 4080+45 anni BP non cal (2760-2480 cal BC con probabilità 78,6%).

Considerazioni

La generale scarsità di reperti botanici ottenuti dai diversi strati archeologici di Poliochni non consente al momento di costruire né un quadro generale della vegetazione spontanea né di individuare linee evolutive nell’ambito delle colture durante l’età del Bronzo Antico nell’isola di Lemnos.

Dall’analisi palinologica dei campioni nnº 8 e 5 si possono tuttavia trarre alcune considerazioni.

Il campione nº 8 dovrebbe rappresentare con buona approssimazione l’effettiva situazione vegetazionale dell’area. Compaiono, infatti, granuli di entità arboreo-arbustive tuttora presenti in ambiente mediterraneo come Pinus (cfr. P. halepensis), Quercus t. caducifolia (cfr. Q. frainetto, Q. troiana, Q. pubescens e Q. cerris), Tamarix, Phillyrea e Pistacia. La presenza di polline di Salix e di erbacee tipiche di ambienti umidi e salmastri (cfr. Triglochin bulbosum) è giustificata dalla posizione dell’insediamento vicino alla costa e tra due piccoli impluvi tuttora esistenti. Tra le erbacee il contingente più numeroso riguarda le Poaceae selvatiche, le Asteroideae e le Cichorioideae. Valori interessanti sono legati al polline di Hordeum t. e di Avena-Triticum t. Sono inoltre presenti alcuni elementi indicatori di habitat ruderali e di calpestii, tra cui Chenopodiaceae e Plantago t. lanceolata.

L’insieme dei dati suggerisce un paesaggio con rada copertura arborea costituita da elementi della macchia come Pinus, Phillyrea, Pistacia e Tamarix.

Per contro, il campione nº 5, prelevato nel relativo strato che viene interpretato come una discarica intenzionale di terreno ammassato a sostegno di un muro di cinta, non dovrebbe essere in grado di rappresentare fedelmente la situazione floristica dell’ambiente circostante, dal momento che può avere raccolto sia la pioggia pollinica aerodiffusa, sia granuli provenienti da apporti vegetali casuali anche non strettamente locali.

Prevale in questo caso la componente arborea dominata da Pinus (cfr. P. halepensis) e Quercus t. ilex/coccifera insieme a una significativa presenza di polline di Olea t., che mancava nel campione nº 8, forse dovuta a vegetazione spontanea o a una coltura solo sporadica. Tra i cereali è presente soltanto il polline di Hordeum t. (1,0%).

Le indagini carpologiche hanno consentito di individuare pochi resti che confermano comunque l’esistenza della coltura di cereali e di leguminose così come è testimoniato dai numerosi ritrovamenti dell’area mediterranea orientale per la stessa epoca [9].

Tra i cereali sono presenti Hordeum vulgare v. tetrastichum, Hordeum vulgare v. hexastichum, Triticum aestivum/durum e Triticum monococcum a partire dai livelli più antichi, mentre tra le leguminose sono attestate Ficia faba v. minor, Lens culinaris, Vicia/Lathyrus e Vicia cfr. V. sativa. Qualche considerazione particolare può essere segnalata per i resti di arboreo-arbustive da frutto, soprattutto su Olea europaea e Vitis vinifera.

Le prime attestazioni certe di olivocoltura nell’area egea risalgono al Minoico Antico II (EBA2) con resti di endocarpi rinvenuti in molti siti cretesi, accompagnati da attrezzi destinati alla potatura delle piante [10]. Dai ritrovamenti nel sito di Troia sembra di poter affermare che le raccolte di frutti selvatici di olivo risalgano all’età del Bronzo Antico (EBA1), che siano scomparse nel Bronzo Medio-Recente e che riappaiono in modo continuo dall’età del Ferro con caratteristiche ormai ascrivibili alla coltura [11].

La vicinanza dell’isola di Lemno a Troia può giustificare una concordanza cronologica con questo sito per ciò che concerne l’evoluzione delle pratiche agricole, nonostante la diversità di cultura e di situazione socio-economica.

L’analisi morfometrica sugli endocarpi di Olea europaea non darebbe risultati univoci tali da consentire una netta distinzione tra la forma selvatica e quella domestica così come è riferito in bibliografia anche per il polline [12].

Per quanto concerne la coltura di Vitis vinifera i dati indicano il suo esordio nella parte meridionale dell’Egeo a partire dal Bronzo Antico e nel Nord della regione dal Bronzo Recente [13].

La discriminazione tra le sottospecie sylvestris e vinifera, possibile sulla base dei caratteri morfologici e morfometrici dei vinaccioli, ha evidenziato anche nel caso in esame, una notevole dispersione nella distribuzione dei valori relativi agli indici di A. Stummer e di M. Mangafa e K. Kotsakis [14] con una maggiore frequenza nell’ambito di quelli attributi in letteratura a Vitis vinifera ssp. sylvestris. Questa situazione può essere interpretata con la presenza in natura di numerosi ceppi spontanei o subspontanei non ancora selezionati dall’uomo, che avrebbero garantito una ricchezza genotipica in grado di consentire in seguito la selezione di cultivar da cui ottenere viti coltivate. Per queste ultime si hanno reperti certi in periodi successivi all’età del Bronzo.

I vinaccioli di queste cultivar avrebbero mantenuto i caratteri morfologici selezionati in quanto la vite coltivata viene propagata vegetativamente. Semi di vite sono stati ritrovati a Troia a partire dall’età del Bronzo Antico ma in quantità rilevanti solo in epoca più tarda. L’insieme di questi dati permette di evidenziare una parallela attestazione di vite e di olivo a Poliochni in accordo con quanto rilevato da numerosi Autori per alcuni depositi coevi del Mediterraneo orientale [15].

Nel sito in esame quindi, il record paleocarpologico di Olea e Vitis ha documentato al momento solo il precoce interesse alimentare da parte della comunità per queste due piante, forse già soggette ad una certa protezione per garantire piccoli raccolti, senza peraltro poter documentare una vera e propria messa a coltura.

Infine, i pochi resti xilo-antracologici analizzati evidenziano un uso prevalente di specie arbustive per l’approvvigionamento di legname per uso domestico (Myrtus, Pistacia, Leguminosae t. 1-2, Capparis) rispetto ad arboree come Quercus t. ilex/coccifera, Carpinus ed Olea, tutte proprie della flora locale.

Questi risultati preliminari sono ricchi di spunti da approfondire con ulteriori campionamenti da effettuarsi su più ampie superfici per ottenere un’esplorazione sistematica del sito.

Daniele Arobba, Rosanna Caramiello, Antonella Traverso

NOTE

[1] Reille 1992-1998; Faegri – Iversen 1989; Moore et alii 1991.

[2] Beijerinck 1947; Katz et alii 1965; Brouwer – Stählin, 1975; Berggren 1981; Schoch et alii 1988; Schweingruber 1990a-b; Anderberg 1994; Vernet et alii 2001.

[3] Le radiodatazioni sono state eseguite dal CEDAC (Università di Lecce). La datazione relativa agli strati 10 e 8 del Saggio A ha restituito valori di 4400±60 anni BP non cal (3130-2900 cal BC con probabilità 72,90%), mentre dallo strato 5 l’indicazione cronologica ottenuta riporta a 4080±45 anni BP non cal (2760-2480 cal BC con probabilità 78,60%).

[4] Traverso 1997a; Traverso 1999.

[5] Traverso 1997a.

[6] Poliochni I, 136.

[7] Traverso 1999.

[8] Stummer 1911; Mangafa – Kotsakis 1996.

[9] Zohary – Hopf 1993; Kroll 1991; Valamoti 2004; Sadori et alii 2006.

[10] Blitzer 1993; Zohary – Hopf 1993.

[11] Riehl 1999; Megaloudi 2005.

[12] Pons – Quezel 1985; Runnels – Hansen 1986.

[13] Hansen 1988.

[14] Stummer 1911; Mangafa – Kotsakis 1996.

[15] Riehl 1999; Zohary – Hopf 1993.