Durante la campagna del 1990 si è proceduto, in vista del restauro e riposizionamento di alcuni conci lapidei abbattuti, alla pulizia dei lati esterni delle strutture murarie del megaron 317 posto nella parte alta del’abitato e frutto delle indagini effettuate da Luigi Pietrogrande in quel settore del sito.

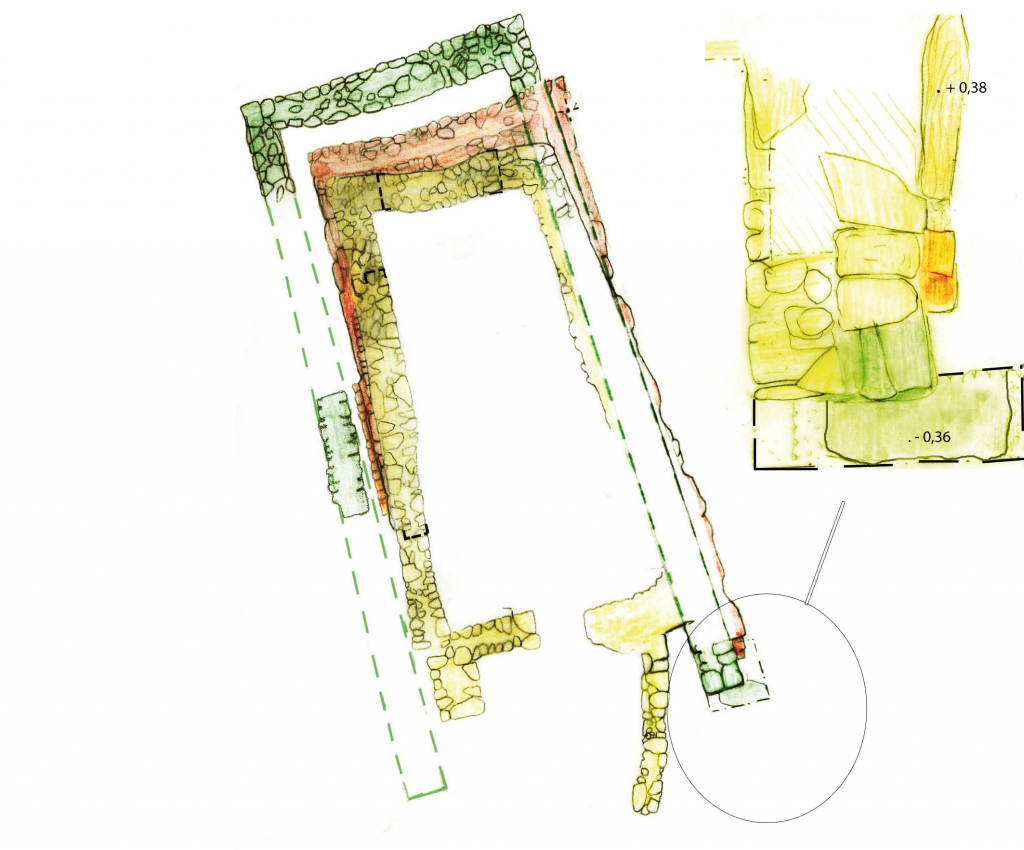

Sono stati così messi in luce ed analizzati il lato lungo W ed i lati corti N e S, compreso lo spazio tra le ‘ante’ di un edificio a megaron, mettendo in evidenza tre diversi rifacimenti della struttura architettonica (Fig. V.4.1).

A seguito di quest’intervento sono state effettuate alcune considerazioni interpretative e sono state riviste alcune attribuzioni cronologiche proposte da Bernabò Brea per questo edificio che si distacca dalla tipologia del megaron ‘ad ante’.

Prima di tutto la pulizia delle strutture architettoniche conservate ha suggerito un’analisi litologica generale che ha consentito di indiziare la presenza di tre diversi interventi, proprio per l’impiego di materiali da costruzione di diversa provenienza e litologia che potrebbero esser ascritti rispettivamente ai periodi Verde, Rosso e Giallo. Non si deve comunque dimenticare che l’ultima delle fasi di utilizzo della struttura fu già attribuita da Bernabò Brea al periodo Giallo per i rinvenimenti sul piano pavimentale di numerosi manufatti ceramici diagnostici; tale struttura fu distrutta certamente da un terremoto come testimoniano i due scheletri rinvenuti integri e in una drammatica posizione di fuga.

L’attuale pulizia ha consentito di osservare che, al di sotto di questa fase finale del periodo Giallo, con lo stesso profilo rettangolare si conservavano muri precedenti realizzati mediante l’impiego di lastre in arenaria sovrapposte, di pezzatura media e profilo squadrato, che trovano confronto stringente con i materiali impiegati per strutture di fase Verde situate in altri ‘isolati’, quali la cortina muraria meridionale, nei tratti compresi tra il bastione semicircolare 34 e la porta urbica. Alla testa di uno dei lati lunghi del megaron, all’angolo SW, la pulitura ha messo in evidenza una sottostante pavimentazione lastricata su cui appoggiava lo stesso muro, presumibilmente la stessa che circonda e chiude, costituendone uno degli anelli, il pozzo a canna quadrata poco distante, la cui imboccatura però ora si trova ad una quota sensibilmente più alta della stessa soglia e di tutto l’edificio 317; questo potrebbe esser dovuto ad un fenomeno di abbassamento del deposito e di sussistenza invece del corpo del pozzo molto più stabile e coeso. Se queste lastre, quelle sotto l’‘anta’ del megaron e quelle che circondano il pozzo possono esser interpretate come porzioni della stessa pavimentazione, si deve supporre che la prima fase di vita di quest’edificio, almeno di quanto ora visibile sia coeva con il pozzo che già Bernabò Brea assegnava alla fase Verde.

Un’ulteriore fase strutturale, al di sopra di quella a blocchi in arenaria e precedente alla fase gialla finale, vede l’impiego di elementi in arenaria molto erosa, del tipo dei grandi blocchi a profilo emisferico, rinvenuti su uno dei suoli del megaron 832 (periodo Rosso) ed interpretati come base di una probabile colonna centrale. Nell’edificio 317 queste semisfere sono impiegate per rifasciare i lati esterni dei muri lunghi, conferendo all’edificio stesso un carattere di eccezionalità e monumentalità anche in virtù della sua posizione isolata sulla sommità della collina.

L’ultima delle fasi architettoniche, riferita come si è detto al periodo Giallo, è rappresentata dalla ripresa delle cortine murarie mediante elementi lapidei eterogenei, prevalentemente di origine vulcanica, tra i quali spiccano per policromia numerose trachiti, di pezzatura ridotta, secondo la tecnica documentata su tutto il sito per questo periodo.

Si segnala infine un’ulteriore peculiarità di questa struttura architettonica: la planimetria infatti non subì variazioni sostanziali ma mantenne il profilo semplice rettangolare e, diversamente da molti degli altri megara messi in luce a Poliochni, non presenta vani accessori sui lati, ma un solo cortile tra le ‘ante’ frontali; tutti questi aspetti, il perdurare nel tempo di una forma che viene più volte ripresa da restauri ma mai ampliata come spesso accade per altri edifici della stessa Poliochni, l’isolamento della struttura dal resto del tessuto urbano e l’impiego nella sua costruzione di elementi da costruzione di un certo pregio, spingono ad interpretare quest’edificio con valenze peculiari, e non quale semplice residenza di un gruppo familiare, come accade per gli altri edifici.

Antonella Traverso – Alberto G. Benvenuti