La cittadella di Poliochni, nell’isola di Lemnos, é stata scavata per circa due terzi della sua estensione, negli anni 1930-36, ad opera della Scuola Archeologica Italiana di Atene, allora diretta da Alessandro Della Seta.

L’intera area archeologica, che alla fine del primo ciclo di scavi fu delimitata ed acquistata, si estende su una vasta superficie di ha 1,5 che insiste su un basso costone di arenaria e argille (m 16,50 s.l.m.).

Le successive vicende belliche impedirono, sia la pubblicazione dei risultati, sia qualsiasi intervento di consolidamento delle strutture messe in luce, che rimasero abbandonate al degrado, ad opera degli agenti atmosferici e alle manomissioni delle forze tedesche che fortificarono la collina.

Solo nel 1950 al nuovo direttore della Scuola, Doro Levi, fu possibile riprendere l’attività italiana a Poliochni, affidando la pubblicazione delle strutture e dei materiali portati alla luce da Luigi Bernabò Brea che negli anni 1935-36, quale allievo della Scuola, aveva partecipato agli scavi.

Dopo una serie di campagne di controllo della documentazione grafica e fotografica, di studio ed inventario dei reperti e diversi saggi di controllo e verifica stratigrafica (1951-1953 e 1956) Bernabò Brea poté consegnare alle stampe nel 1964 i primi due volumi a cui sarebbe seguito, a dodici anni di distanza, il terzo tomo della ponderosa opera.

Nel 1960, terminato l’ordinamento dei materiali di Poliochni nel Museo di Myrina, l’intera zona archeologica, che per l’occasione era stata ripulita e parzialmente restaurata, venne affidata alla competente Eforia. Purtroppo, non si era però provveduto ad eseguire anche tutti quegli interventi atti a prevenire ulteriori crolli delle strutture e specialmente delle cortine murarie esterne che, per la notevole altezza conservata (fino a quasi a m 5), non avrebbero retto a lungo alla pressione esercitata dal terreno retrostante.

Solo 25 anni dopo, nel 1985, il direttore della Scuola, Antonino Di Vita, ha potuto predisporre, con la collaborazione di chi scrive, un progetto globale di intervento conservativo del sito, agendo principalmente sulle strutture più collassate, al fine di arrestarne il completo degrado e individuando gli strumenti idonei per la definitiva sistemazione e valorizzazione, alla luce delle nuove conoscenze acquisite [1].

Quando nel 1985 eseguimmo un primo sopralluogo a Poliochni e tracciammo una prima bozza del “Piano di Conservazione e Valorizzazione” da sottoporre all’approvazione della Direzione per il Restauro dei Monumenti Antichi – Sezione Studi dei Monumenti Preistorici – del Ministero Greco della Cultura risultò immediatamente chiara l’impossibilità di dettagliare ulteriormente questo progetto senza un radicale e preventivo diserbo e pulizia dell’area stessa, che permettesse di valutare l’assetto statico delle singole strutture. Alcune di esse infatti erano parzialmente crollate ed altre ricoperte da un apporto terroso provocato dall’incontrollato deflusso delle acque meteoriche.

Così, ottenuto il consenso del Ministero, tutta la campagna del 1986, eseguita anche con personale messo a disposizione dall’Eforia competente, venne devoluta a questo scopo mentre l’equipe tecnico-scientifica della Scuola procedeva all’individuazione delle aree di intervento e alla sperimentazione delle tecniche da impiegare per la restituzione degli alzati crollati e per il loro consolidamento delle strutture (Fig. V.1.1).

Il primo intervento ha interessato il percorso che, attraverso le strade 118 e 121 e la postierla 38, conduce ai piedi della cortina sud-occidentale e, da qui, all’accesso principale della cittadella. Lungo esso é stato ricolmato il saggio III, eseguito da L. Bernabò Brea sotto il livello della strada 122 e sono stati ricostruiti alcuni gradini ed i muri che la delimitavano.

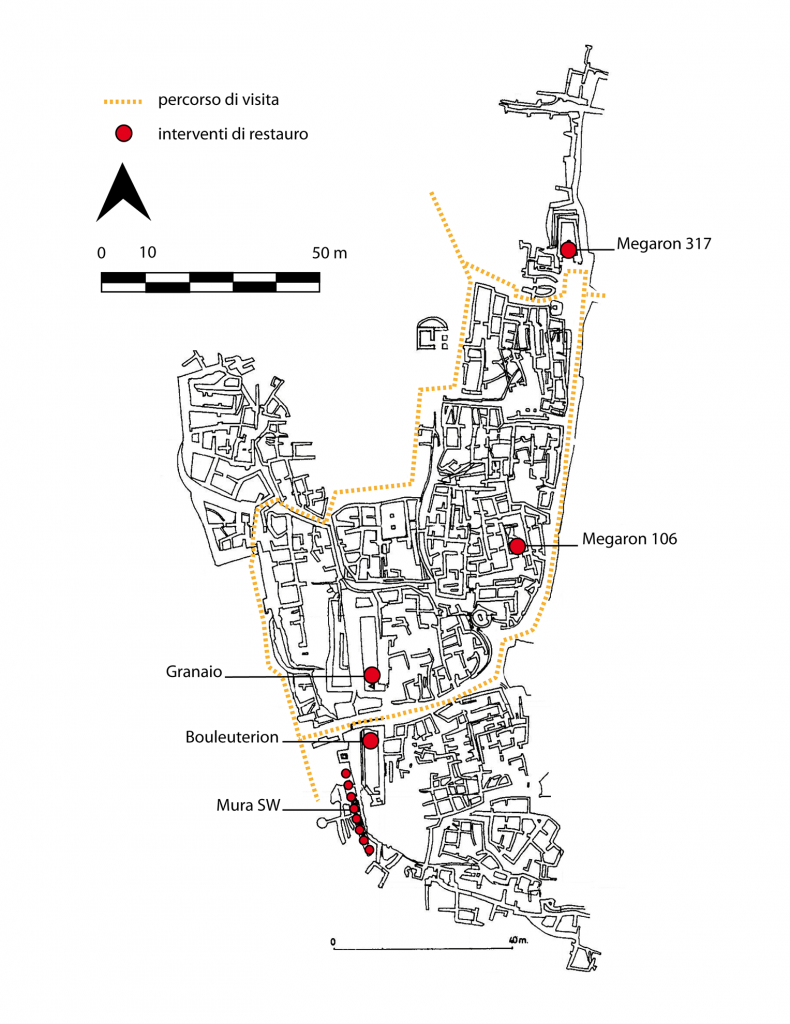

Si intendeva in questo modo tracciare e rendere percorribile un primo itinerario di visita che collegasse i monumenti più significativi, senza compromettere ulteriormente la conservazione delle rovine e rendendo il percorso agevole e comprensibile ai visitatori.

Mentre si procedeva a delimitare questo tracciato, con una semplice transenna di canne e consolidando anche i muretti che lo fiancheggiavano o provvedendo – sulla base della documentazione pubblicata o conservata nell’Archivio della Scuola – a ricostruire quelli crollati, venivano raccolti i dati necessari per l’individuazione dei principali obiettivi da conseguire nel primo quadriennio (1986-89) e cioè:

- individuare i tipi di opere e le tecniche funzionali all’arresto del progressivo degrado delle strutture e ad una durevole conservazione

- mettere a punto sussidi didattici atti a consentire una chiara comprensione delle singole fasi strutturali e delle singole unità abitative.

Riguardo alle metodiche del restauro conservativo, sono stati individuati e sperimentati tre gruppi di interventi, che rispondono ai problemi posti dallo stato di conservazione delle strutture:

- per i muri in buono stato generale di conservazione ma con evidenti sconnessioni di singoli elementi lapidei (una situazione alquanto diffusa) si é proceduto al riposizionamento di questi ultimi, bloccandoli con una leggera malta legante collocata non a vista e che sostituisce l’originale malta fangosa, utilizzata dai costruttori ed ormai quasi ovunque totalmente dilavata [2].

- per i muri interessati da notevoli dissesti o ampie lacune che ne pregiudicavano la stabilità si é proceduto a smontare e rimontare i filari dissestati e a ricolmare le lacune con pietre analoghe a quelle impiegate nella muratura originaria, avendo cura di sottolineare i limiti del nostro intervento con un cordoletto di malta a basso contenuto di cemento e di colore simile a quello dominante nella struttura conservata [3]; questo accorgimento, sperimentato inizialmente nei muri che fiancheggiano la strada 121 ed in quelli perimetrali del megaron 605, si é rivelato perfettamente funzionale poiché permette l’immediato riconoscimento delle parti integrate ad un’osservazione ravvicinata, mentre risulta quasi impercettibile in una visione d’insieme;

- all’interno di tutti i muri su cui si é intervenuti con ricostruzioni più o meno vaste, é stata colata una malta cementizia liquida [4], fino a riempire tutti gli interstizi avendo cura che essa non fosse visibile dall’esterno; con ciò si é inteso conferire solidità all’emplecton ed un maggiore legame interno ai due parametri del muro;

- il colmo dei muri, così consolidati, é stato sigillato con malta idraulica che, legando tra loro le pietre sommitali forma uno strato impermeabile alle acque piovane.

Con l’impiego di queste tecniche sono state restaurate e consolidate tutte le strutture che fiancheggiano il percorso, comprese le estese lacune del basolato della rampa che immette nella strada 102; ciò sulla base della documentazione fotografica eseguita al momento degli scavi. Per quest’ultimo intervento, sono state impiegate lastre litiche di recupero ed il perimetro delle integrazioni é stato segnalato con il sistema del cordolo in malta cementizia.

Nessun intervento, invece, è stato finora operato sui grandi muraglioni che delimitano il lato occidentale della cittadella e che fiancheggiano questo percorso nei tratti 37-36-35-33. Alcuni di essi (33b-c) interessano il periodo Verde, mentre altri (37-36-35) sono rifacimenti del periodo Rosso (Fig. V.1.2). Tutti presentavano vistosi crolli e pericolosi spanciamenti dovuti alla notevole pressione esercitata dal deposito retrostante.

Una condizione questa che è ampiamente diffusa anche su ampi tratti (da 3 a 12) dei muraglioni del periodo Azzurro che delimitano a S la città. Queste cortine, che in alcuni tratti erano conservate per un’altezza di oltre m 4, essendo già in origine quasi prive di scarpa, hanno, in maniera ancora più vistosa ceduto alla pressione interna e si presentano ora in condizioni tali da rendere improcrastinabile un serio intervento di consolidamento e recupero per non abbandonare al totale disfacimento (Fig. V.1.3).

Si tenga infatti presente che originariamente questi imponenti muraglioni si reggevano grazie anche al fatto, più volte sottolineato da Bernabò Brea, che dopo la costruzione “in un tempo relativamente breve, incominciava a formarsi al loro piede un interramento che li seppelliva fino al culmine conservato” [5].

Sia stato voluto o no, questo rincalzo esterno ai muri ha di fatto bilanciato la pressione interna e ad esso é dovuta “la conservazione di questa grandiosa opera”. Purtroppo, però, questo rincalzo é stato inopinatamente asportato dagli scavi degli anni ʹ30 nel presupposto che trattandosi di “un muro difensivo” esso doveva necessariamente presentare un fronte completamente libero da strutture che potessero facilitarne la scalata.

Senza voler qui affrontare il problema della specifica funzione di questi muraglioni, prima di poter procedere ad una serie di controlli stratigrafici, si impone, fin da ora, la ricerca di una soluzione che permetta di mantenere la loro integrità affrontando tutti i problemi che un simile intervento potrà comportare.

Innanzi tutto si rende necessaria un’accurata progettazione che, scartando a questo punto la possibilità di ripristinare la loro originaria condizione di stabilità (mediante addossamento di una controscarpa terrosa), affronti la realizzazione di quelle opere infrastrutturali necessarie ad annullare i motivi che generavano o favorivano i crolli.

In attesa di questo studio, durante la stessa campagna del 1986 e per tutta quella del 1987, gli interventi a Poliochni si sono concentrati prevalentemente sul restauro meno impegnativo di strutture come quelle degli ambienti 801-802-803 del periodo Giallo, che sorgono immediatamente a N dell’ingresso principale ed accostati al muro di cinta del periodo Rosso.

Consolidate mediante l’impiego delle tecniche prima descritte, si è sperimentato sulla sommità di esse, l’uso di una malta miscelata con colore Giallo per indicare la loro fase cronologica. Si è poi proceduto al restauro e consolidamento delle attigue strutture (20-22), che formavano una specie di propileo all’ingresso della rampa durante il periodo Rosso. Su di esse è stato steso di conseguenza uno strato di malta del colore del periodo.

Si veniva così ad ottenere, in uno spazio ben delimitato, un esempio cromatico di identificazione planimetrica e cronologica delle strutture che venne però ritenuto troppo appariscente e quindi da non estendere alle altre strutture. Si ritenne invece più adeguato allo scopo posizionare sulla sommità dei muri piccoli dischetti di malta cementizia colorata, distanziati l’uno dall’altro di circa cm 40 che risultavano ben visibili solo ad un’osservazione ravvicinata [6].

Venne altresì predisposta una segnaletica con i numeri o le denominazioni delle singole strutture, così come erano state indicate da Bernabò Brea, riportate su cartelli colorati indicanti la fase cronologica di appartenenza.

Ciò veniva ad integrare un tabellone didattico in lingua greca, italiana, inglese, in cui venivano proposte, a chi iniziava la visita, alcune informazioni sull’evoluzione architettonica e storica della cittadella e sui suoi principali monumenti. Tale ausilio alla comprensione del sito veniva posto nel patio di una piccola casetta magazzino, costruita da Alessandro Della Seta nei pressi dello scavo sul modello delle tipiche case lemnie [7]. Si assolveva così, almeno in parte ed in via provvisoria e sperimentale, al secondo obiettivo che il progetto di valorizzazione del sito di Poliochni si proponeva.

Considerazioni

Nel mentre veniva ritenuta soddisfacente la tipologia di intervento finora impiegata e si pensa possa essere estesa anche alle rimanenti strutture di modeste dimensioni come quelle già trattate, notevoli perplessità sussistono invece sulla opportunità che esse, da sole, possano essere adottate anche nei riguardi degli edifici di proporzioni maggiori ed in particolare nei riguardi delle mura di “fortificazione” di Poliochni.

La costante presenza a Poliochni di chi scrive per tutta la durata dei lavori e la natura stessa di essi, che comportava un continuo ricontrollo di tutti i dati acquisiti coi vecchi scavi per confrontarli con quelli che ancora si potevano apprezzare sul terreno, hanno costituito un’eccezionale occasione per meditare sugli aspetti funzionali di alcune strutture poliochnite. In particolare sulla funzionalità delle imponenti “opere di difesa” e di alcuni edifici pubblici come il c.d. granaio (28) ed il bouleuterion (14) che di queste strutture di difesa sono parte integrante.

La prima di queste osservazioni, del resto, più volte fatta dallo stesso Bernabò Brea, riguardava la presenza di ampie aree dell’abitato del periodo Azzurro situate al di fuori del perimetro delle mura di questo periodo e perfino del perimetro urbano dei periodi Verde e Rosso.

Non si tratta solo di case più o meno isolate “in parte sovrapposte alla grande discarica ed in parte in esse inglobate” [8], che potevano sorgere fuori delle mura in momenti in cui non era “incombente il pericolo di guerra e di incursione nemica che obbligasse i cittadini a vivere in costante stato di allarme” [9]. Sembra si tratti invece di una notevole parte dell’insediamento del periodo Azzurro formato da case ed edifici non meno fitti ed importanti di quelli che si trovano dentro il perimetro delle relative mura. Essi in parte si estendono nei livelli adiacenti ed esterni alle mura stesse ed in parte anche nei livelli che passano al di sotto di esse rendendo arduo interpretarne il rapporto cronologico e funzionale senza che si potesse prima procedere all’esecuzione di nuovi indagini rese indispensabili dal fatto che per quest’area e per questa problematica non si disponiamo di alcuna indagine di controllo eseguita direttamente da Bernabò Brea.

Dove terminava l’area occupata dal villaggio del periodo Nero e dove quella del periodo Azzurro che ora ci appare forse l’insediamento più esteso tra quelli documentati a Poliochni?

Quando e con quale preminente funzione venne eretta la prima cinta muraria? Era realmente un’opera di difesa militare se la si obliterava immediatamente e la si lasciava divenire inadatta a qualsiasi difesa militare, scaricandovi sopra immondizie e costruendovi case?

Il bouleuterion sarebbe parte strutturale di questa difesa e costituirebbe anzi il baluardo meridionale della Porta Principale della città che si apriva tra di esso ed il prospiciente e similare edificio denominato granaio?

Qual’è il rapporto che questi hanno con altri edifici simili che si ritrovano in prosecuzione sia verso S (13) sia verso N (829) della stessa opera di difesa? Si tratta forse di un “sistema a cassoni contigui”, che vengono a formare un solido baluardo incassato nel deposito degli abitati precedenti che, essendo una specie di tell posto su un fondo roccioso inclinato fortemente da E verso W, certamente tendeva a scivolare verso la valle dell’Avlaki?

Si tratta quindi di una grande opera di ingegneria civile piuttosto che militare?

Dovendone affrontare il restauro e la valorizzazione é indispensabile rispondere a questo quesito.

Pertanto il programma di interventi del 1988 prevede, oltre alla continuazione delle opere di restauro relative a strutture meno significative, anche una serie di saggi mirati alla verifica della consistenza o meno di un modello interpretativo differente da quello finora adottato per spiegare le mura del periodo Azzurro di Poliochni la cui alta antichità (sarebbero precedenti perfino a quelli della più antica cinta di Troia) e funzione militare vanno meglio documentate.

Maria Ricciardi – Santo Tiné

Note

* Il testo qui riprodotto è apparso in ASAA 64-65 (1986-1987), 389-401.

[1] Il progetto è stato elaborato dal Prof. Santo Tiné che ne è stato il coordinatore scientifico, insieme con l’Arch. Maria Ricciardi che ne ha curato il coordinamento tecnico.

[2] I muri sono costruiti a doppio paramento impiegando pietre informi e lastre calcaree non sbozzate tenute insieme da malta di fango e sempre prive di intonaco di rivestimento.

[3] La maggior parte delle strutture, anche quelle a prima vista meglio conservate, hanno perduto parecchi dei filari sommitali, riducendo spesso la loro altezza di circa 50-60 cm e talvolta anche fino a ridursi alla loro sola fondazione (muro 35).

[4] La malta è stata ottenuta miscelando terra, calce, sabbia e cemento.

[5] Poliochni I, 136.

[6] Entrambi questi metodi di identificazione cromatica delle strutture sono stati poi abbandonati; altri, ancora più discreti, sono stati sperimentati negli anni seguenti.

[7] Essa è stata risistemata nel 1986 con vecchie tecniche costruttive di tradizione locale: il tetto a due falde impiega travetti lignei su cui è appoggiata una trama di canne ricoperta di erbe; sopra sono stati posti stati impermeabilizzanti impiegando terra amalgamata con alghe e paglia.

[8] Poliochni I, 137.

[9] Poliochni I, 173.