Tutti gli esemplari ceramici riconosciuti e raggruppati per forma e tipi, sono stati inseriti in tabelle di presenza/assenza articolate per livelli stratigrafici. Sono stati realizzati raggruppamenti grossolani per unità di raccolta tutte le volte in cui era possibile cogliere un evidente mutamento architettonico, quale, ad esempio, tra gli strati 14-15 o 7 e 8 del saggio A, caratterizzati dal crollo del muro di cinta della città al di sopra di accertate strutture abitative (Fig. 3.3.1).

I raggruppamenti hanno quindi tenuto conto solamente delle osservazioni stratigrafiche più evidenti, qui di seguito riportate.

- Il saggio A è stato suddiviso in 8 gruppi di strati che corrispondono a diverse fasi, in rapporto con le mura della cittadella (strati 14-15, 12-13, 11, 10, 7, 8, 5-6, 4).

- Il saggio D in quattro gruppi in relazione alla presenza di alcune macro evidenze stratigrafiche (strati 1-4, 5-10, 11-16, 17-20)

- Il saggio H/est, tolti i materiali provenienti dalla pulizia di superficie, è stato articolato in otto gruppi così corrispondenti agli strati: 2, 3c, 3d-e, 3g-i, 3L, 4, 5, 6

- Il saggio H/ovest non è stato raggruppato

- Il saggio M è stato articolato in otto grandi gruppi stratigrafici sulla base anche di quanto già edito a proposito di questo saggio (strati, 4, 5, 9, 10A-C, 10D, 10 EF, 10 G-I, 10 L)

- Il saggio X sulla base dell’associazione stratigrafica ed architettonica è stato articolato in sei gruppi (strati 1-4, 5, 8, 9, 10-11, 13)

- Il saggio T invece, è stato suddiviso sulla base di osservazioni effettuate esclusivamente sulla natura del deposito e sulla formazione degli strati (strati da 1a 4, 5-6, 7, da 8 a 13, da 14 a 17, strato 18) poiché l’unica struttura architettonica individuata con questo saggio si trova nello strato 7.

- Il saggio U è stato infine articolato in 4 blocchi costituiti rispettivamente dagli strati più alti (1-6); gli strati in rapporto con una struttura abitativa presumibilmente anteriore alle mura, sono stati articolati a loro volta in due distinti gruppi (7-10 e 11-16); infine gli strati più bassi (17-21) che precedono quest’unica struttura, sono stati trattati separatamente.

Quando si trattava di saggi eseguiti dal Bernabò Brea, si è invece tentata una rilettura accurata del suo testo e dei suoi taccuini di scavo, ottenendo così il raggruppamento di alcuni livelli in blocchi piuttosto ampi, poiché, soprattutto in alcuni casi (Saggi I e VII), non erano state individuate vere e proprie strutture architettoniche che potessero consentire una suddivisione più attendibile ricondicibile ad evidenze architettoniche e quindi cronologiche. Si è pertanto scelto di formare i raggruppamenti, isolando gli strati sommitali da quelli più bassi e quindi presumibilmente più antichi, creando così, per il saggio I, cinque blocchi così composti: tagli da 1 a 5; da 6 a 10; da 11 a 17; da 18 a 21.

Per il saggio VII la sequenza stratigrafica è stata invece così assemblata:

tagli da 1 a 3; da 4 a 10; da 11 a 15; da 16 a 21; da 22 a 25, da 26 alla fine.

Infine i livelli dei saggi nei vani 27, 605, 832, 106, sempre condotti dal Bernabò Brea ma all’interno della cittadella e restituenti quindi evidenze architettoniche inequivocabili, sono stati così raggruppati:

- Saggio vano 27: da 1 a 7, da 8 a 10, da 11 a fine

- Saggio Megaron 605: da 15 a 23, da 24 a 26 e da “a” ad “e”

- Saggio Megaron 832 si sono mantenute le articolazioni stratigrafiche proposte dall’autore

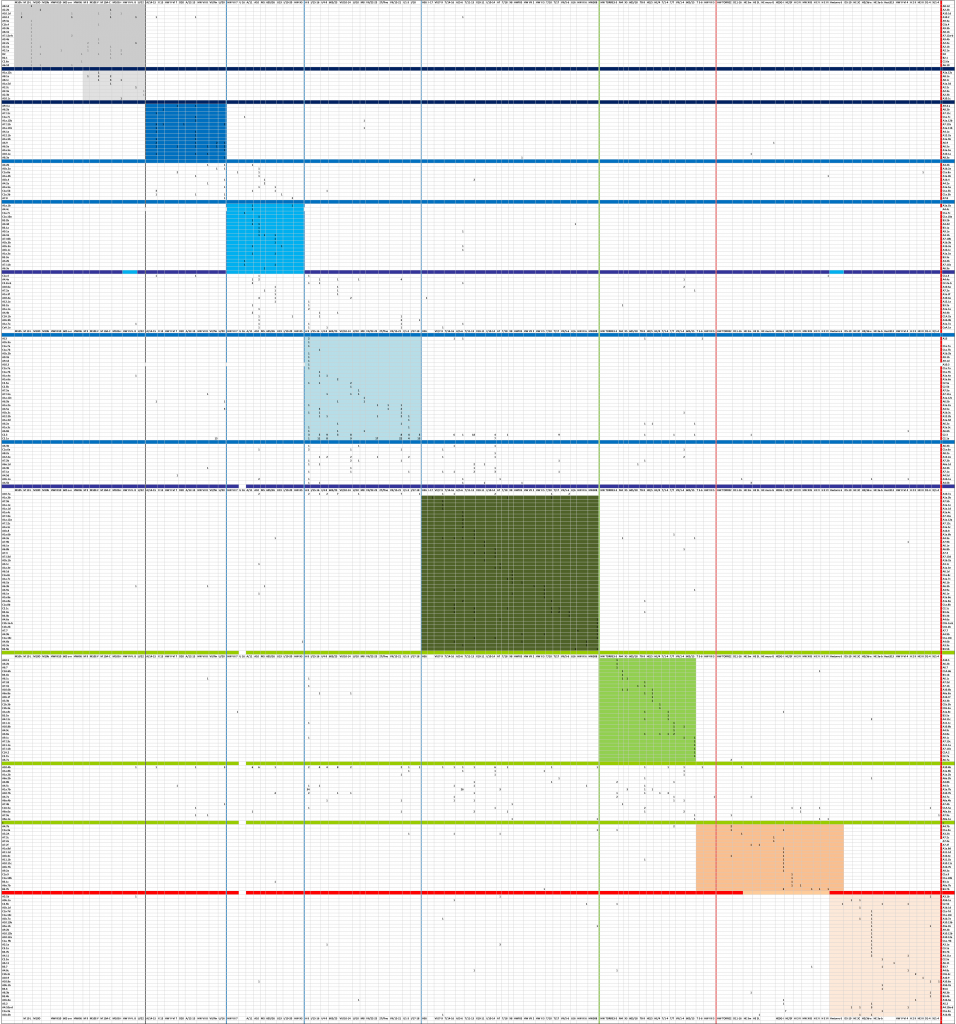

Per ogni tipo isolato all’interno delle forme in cui è stata articolata la sequenza tipologica, è stata costruita una matrice di calcolo dove le righe erano state appunto riservate ai contesti e le colonne ai tipi e varietà. L’ordine di sequenza è stato determinato, in un primo tempo, per le ascisse, dalla successione numerica dei vari tipi riconosciuti, mentre per le ordinate si è scelto di indicare i saggi in ordine cronologico di esecuzione.

Criteri di ordinamento

Al fine di ordinare in sequenza i diversi tipi individuati nell’ambito di una forma e poi le diverse forme riconosciute, con l’obiettivo di formulare una proposta di lettura diacronica, tutti i dati ottenuti sono stati inseriti in un’unica tabella, dove in ascisse trovano collocazione i tipi e varietà ed, in ordinate, i contesti stratigrafici.

Si è optato per una trasposizione completa della sequenza, collocando in ordinate i contesti stratigrafici, e quindi assumendo come postulato una loro durata calcolabile sulla base della somma complessiva della combinazione ed una durata invece puntiforme per i tipi, collocati in ascisse.

Per limitare l’elevato numero di campi dovuti alla grande quantità di materiale analizzato, si è scelto di eliminare le associazioni di più varietà, poiché esse coincidevano con l’impossibilità di scegliere tra un’attribuzione ad una varietà precisa e l’altra(A1.abcd, ecc.). Si sono poi eliminati tutti quegli elementi che gia nella sequenza tipologica erano stati accertati come unica.

Antonella Traverso