Topografia

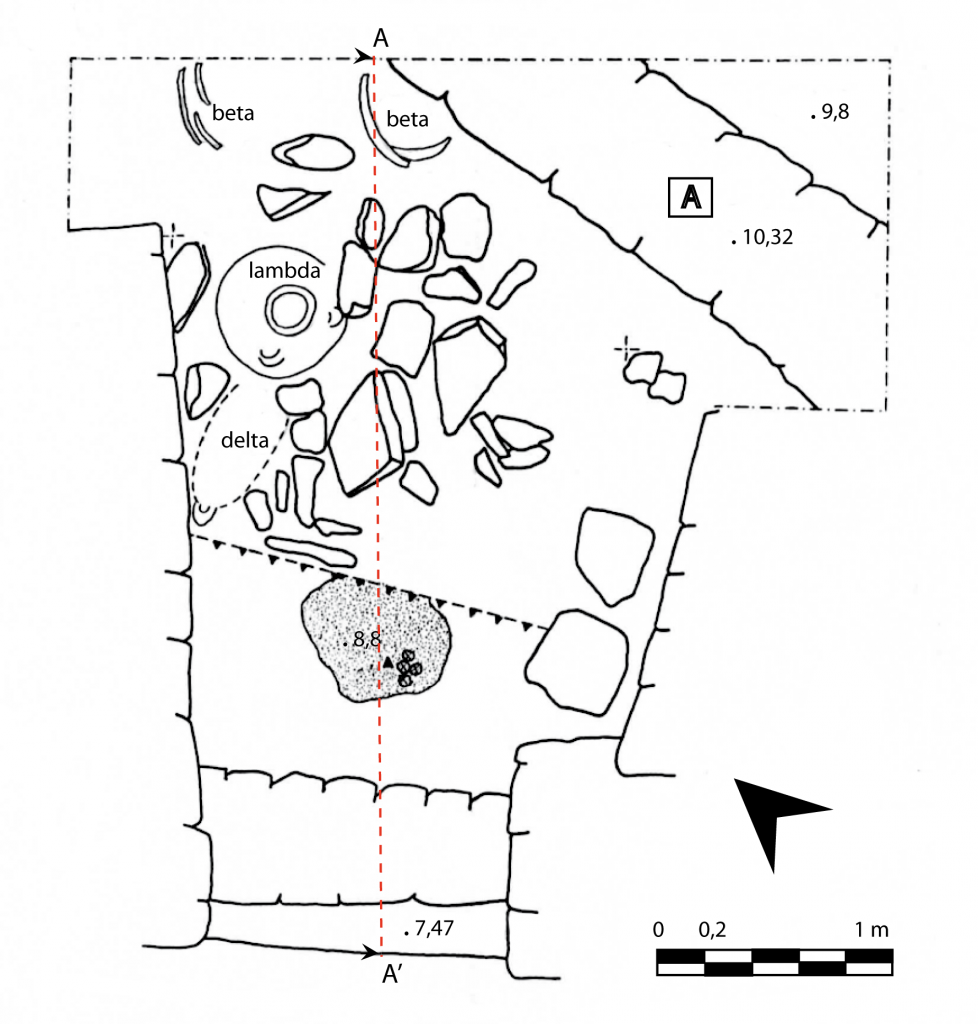

È questo uno dei saggi più recenti (1997) eseguiti sul sito, tra quelli finalizzati al raggiungimento del deposito Azzurro della cittadella [1].

Il saggio è stato aperto anche con l’obiettivo di chiarire la funzione della struttura 11, nel tratto meridionale della cortina muraria, interpretata dagli scopritori come propileo addossato alle mura di cinta realizzato in corrispondenza di una porta occlusa.

Liberato dal Sestieri durante le campagne degli anni 1933-34, questo tratto di muro aveva infatti rivelato la presenza di una piccola porta tamponata da un’occlusione successiva lievemente arretrata rispetto al filo della cortina muraria [2]; inoltre, sul lato esterno di essa, due gradini formati da lastroni erano raccordati al piano di campagna mediante una rampa dotata di una leggera inclinazione. La presenza, ai lati della rampa, di due muri curvilinei simmetrici, che “si protendono in fuori per circa quattro metri come due branche di una tenaglia” [3], era la ragione per cui la struttura era stata interpretata come un propileo avente funzione difensiva.

Lo scavo

Uno degli obiettivi principali di questo saggio era quindi chiarire se l’apprestamento difensivo fosse coevo con le mura e la grande porta urbica, e quindi si confermasse l’attribuzione di questa struttura di difesa al periodo Azzurro.

In realtà, già con le preliminari operazioni di pulizia dell’area veniva evidenziato il cattivo stato di conservazione di questo tratto di mura, crollato sul “propileo”, il che non consentiva di osservare nulla di più di quanto fosse leggibile sui cartoni fotografici conservati presso l’archivio della SAIA. [4]

È stato comunque possibile rilevare, almeno a livello di fase edilizia, la probabile seriorità almeno strutturale dei due propilei rispetto alla rampa, poiché i due muri che li compongono si addossano alla rampa antistante alla porta che risulta, tra l’altro, asimmetrica rispetto al varco della porta stessa. Se così fosse, i propilei potrebbero esser stati costruiti in un secondo momento forse per ottenere un restringimento della rampa stessa. Si tratterebbe comunque, proprio a causa del ridotto spessore, di una struttura che difficilmente avrebbe potuto spingersi ad una quota elevata tanto da poter assolvere a quella funzione difensiva che gli era stata in origine attribuita.

Le cattive condizioni di conservazione delle strutture abbandonate dopo gli anni ’30 hanno suggerito il proseguimento del saggio sul lato interno della cortina muraria, sul retro del muro di occlusione della porta, allo scopo di datare quest’intervento ed, eventualmente, raggiungere la stessa fase d’uso della porta.

Gli orizzonti culturali individuati all’interno della cortina muraria

Il periodo Verde

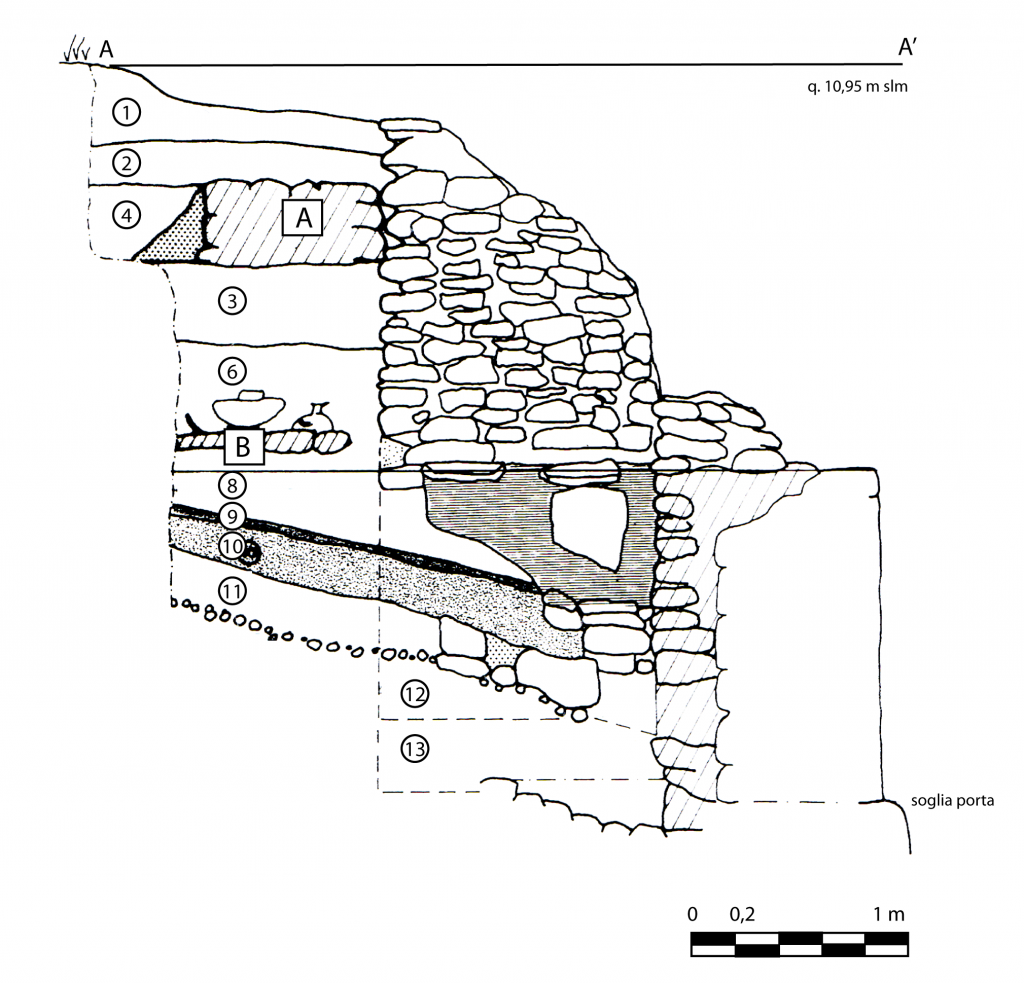

Lo scavo ha messo in evidenza, a partire dall’alto, una frequentazione dell’area a ridosso della porta occlusa riferibile al periodo Verde, al quale si riferisce il breve tratto di muro rettilineo (muro A) che taglia obliquamente lo scavo, di spessore compreso tra 70 ed 80 cm e realizzato con doppio paramento di pietre di medie dimensioni.

Il materiale che consente di datare il muro (US 3 e 4) appartiene alla fase Verde e quindi in questo periodo la porta doveva esser già stata tamponata e lo spazio ad essa retrostante era stato sfruttato come vano delimitato dal muro A; dalle fotografie degli anni ’30 si evidenzia che in corrispondenza di queste nuove strutture messe ora in luce era stato individuato in allora il tracciato di una stradella denominata 130 che, dalla sommità della collina attraverso gli isolati XXIV e XXVI, scendeva nella piana retrostante. In questo periodo le mura dell’Azzurro non dovevano esser più visibili poiché obliterate presumibilmente dallo scarico che le aveva coperte sul fronte esterno.

La rposecuzione dello scavo ha messo in evidenza che il muro A si appoggia su uno strato privo di strutture ma caratterizzato da abbondante quantità di pietre che vengono rimosse (USS 3B e 3C).

Al di sotto di questo strato di pietre, da ascrivere ad un crollo originatosi al di fuori dell’area del ristretto saggio, è stata messa in luce una sorta di soglia composta da quattro lastre di arenaria che segue, se pure lievemente disassata, l’andamento Nord Est/Sud Ovest del muro soprastante A. In corrispondenza di questa soglia, sono stati rinvenuti cinque vasi in situ (denominati a, b,g,d,e,z) ricostruibili per intero ma ridotti in frammenti dal crollo delle pietre. Essi appartengono alla prima fase del Periodo Verde e la loro presenza, in questo punto, denuncia che, subito dopo la chiusura della porta, lo spazio resosi disponibile tra i due muri fu utilizzato da subito come abitazione.

Al di sotto del crollo e del suolo terroso sul quale si impostavano i vasi, è stato attraversato un deposito fortemente carbonioso, caratterizzato da alte concentrazioni di materiali e conchiglie [5] e da strati differenziabili tra loro per la diversa componente carboniosa (USS 8,9 e 10). Questi strati sono stati interpretati come la prima frequentazione dopo l’occlusione della porta quando fu necessario un intervento radicale sulle mura che cambiò la destinazione d’uso dell’area. Tali strati presentano un’inclinazione considerevole (26%) e si appoggiano contro il sottile muro di tamponamento e quindi successivi al tamponamento stesso. Si segnala in particolare la differenza tra i materiali provenienti da 8, attribuibili al periodo Verde e quanto invece proveniente da 9/ 10 i cui materiali in alcuni casi sono in connessione con i materiali da 11 che invece sembra riferirsi alla fase di uso della porta, prima della sua occlusione.

Il periodo Azzurro

L’elemento architettonico di rilievo emerso da questo piccolo saggio è costituito dalla rampa pavimentata con ciottoli, messa in luce, per un piccolo tratto, al di sotto dello strato 11.

Essa consentiva di raggiungere, dalla soglia della porta, posta a quota 7,45 s.l.m., il piano d’uso all’interno della città che presumibilmente doveva trovarsi un metro al di sopra. Non si accedeva alla città con una scala quindi, come avevano fatto ipotizzare in un primo momento i due gradini messi in luce con i vecchi scavi, ma una volta oltrepassata la soglia, si percorreva lo spazio all’interno delle due cortine murarie, mediante una rampa acciottolata del tipo ancora in uso in molti dei borghi rurali conservati sull’isola [6]. La quota massima raggiunta dall’acciotolato all’interno della porta è di 8,05, un metro al di sotto del piano di del Bouleuterion che in genere è stato assunto come quota di frequentazione della città Azzurra in quest’area meridionale.

I motivi che spinsero gli abitanti di Poliochni a chiudere la porta non sono qui apprezzabili, ma sicuramente la presenza del sottile muro trasversale di tamponamento (D) realizzato con una tecnica sommaria di pietre e malta calcarea, quasi a trattenere il deposito sopra la rampa, farebbe pensare ad un diverso uso dell’area, tale da richiedere appunto la chiusura della porta, forse anche per ridurre il numero dei varchi che consentivano di accedere alla città.

un dato significativo conseguito con questo saggio è stata la possibilità di valutare in questo tratto lo spessore delle mura di cinta. I due stipiti della porta appaiono infatti sensibilmente diversi. Mentre in corrispondenza dello stipite sul lato Nord (alla quota di m. 9,50 s.l.m.) il muro presenta uno spessore che si aggira intorno ai tre metri, quello verso sud appare di spessore più modesto se pure composto da due diversi muri sovrapposti. Il primo di essi, il più esterno, ha uno spessore di circa 1 m, e la superficie interna in corrispondenza con il varco di entrata è rifasciata con estrema cura da lastre di arenaria fino alla quota di m. 8,96. Il muro più interno invece, di maggiore spessore (cm 1,30), presenta un andamento lievemente divergente in direzione nord ovest/sud est ed è rifasciato solo a partire dalla quota alla quale sono stati rinvenuti i vasi integri.

Esso appare conservato fino ad una quota più elevata del corrispondente muro sul lato nord ed anche anche del muro esterno adiacente sul lato sud (10,75); questo fa presupporre che si tratti di un rifacimento posteriore, forse addirittura coevo all’occlusione della porta.

Appare quindi possibile, sulla base dei risultati ottenuti con questo piccolo saggio individuare le seguenti fasi funzionali delle strutture messe in luce:

a) frequentazione durante l’Azzurro Evoluto dell’area quando era in funzione la porta e l’accesso avveniva mediante rampa interna ed esterna; in questa fase sarebbe accertato il livello interno della città intorno a m 8,50 s.l.m.;

b) occlusione della porta e frequentazione sporadica del ristretto spazio compreso tra gli stipiti.

c) costruzione delle strutture domestiche più elevate e frequentazione a scopo abitativo dello spazio tra i due muri, durante il periodo Verde;

d) obliteramento delle stesse strutture abitative verdi e realizzazione della stradella 130 in connessione con l’esterno della città.

Antonella Traverso

Catalogo dei materiali

STRATO 13

1 (1145) Ciotola emisferica (fr)(Inventario SAIA 30402)

Orlo ingrossato. IF superfici erose (7.5YR 6/4)

2. (1145)Tazza attingitoio (fr)

Orlo obliquo, labbro diritto, vasca bassa emisferica; sull’orlo attacco di ansa nastriforme ingrossata sormontante. IM, SLv erose (7.5YR 6/6)

3.(1181) Scodella su alto piede (fr)

Orlo arrotondato, labbro diritto, vasca bassa; sulla vasca s’imposta presa a nervature verticali IM, SLv nerastre

4.(1149)Brocchetta (fr)

Collo concavo, accenno di spalla piriforme. Risega alla base del collo. IF SLv (10YR 3/1)

STRATO 11

5. Punta di lanciaDal livello sull’acciottolato

STRATO 8 – 9

6. (1124) Grande ciotola emisferica (fr)

orlo arrotondato tagliato obliquamente, labbro rientrante, presa con nervature verticali contrapposte, fori di riparazione TIPOLOGIA 124 cfr tesi n.159. IG, SLv (10YR 5/4

7.(1146) Tripode (fr)

Vasca bassa emisferica, orlo tagliato obliquamente, labbro rientrante; a cm 2,5 dall’orlo, larga fascia rilevata, piede impostato al termine della fascia e lievemente insellato centralmente. IM, SLv sulla fascia (5YR 5/4)

8. (1146-1167) probabile anfora a colletto protoegea 1144 IPE (2.5YR 6/6)

9. (1146) Fr bottone fittile ricavato da probabile parete di brocchetta. IF, SLv (10YR 3/1

10 ( ) Brocchetta (fr) ansa verticale a gomito lievemente insellata. IM, SLv (7.5YR 5/4

11. ( ) brocchetta (fr) ansa verticale, a gomito fortemente insellata. IM/F, SLv (10YR 3/2)

12. Fr ciotola troncoconica

Orlo arrotondato, labbro lievemente svasato. A cm 1,5 dall’orlo marcata nervatura orizzontale. IF, SLv (5YR 3/1)

13. (inv 1146) Fr scodella a calotta.orlo arrotondato, labbro lievemente rientrante; a cm 1,5 dall’orlo piccola bugna rilevata con brevi insellature ai margini. IM, SLv (5YR 5/6

14. (inv.1146) Fr grande ciotola emisferica c’è il lucido TIPOLOGIA 126??

orlo arrotondato, labbro diritto, vasca profonda; a partire dall’orlo presa impervia composta da due nervature verticali. IG, SLv (10YR 5/3)

15 (inv.1124) Fr nd di brocchetta

- due linee oblique convergenti dipinte in bianco con fondo nero

- IF, SLv (2.5Y 3/0)

- 26 (non dis) Fr parete nd di ceramica con superficie esterna ingobbiata

- IPE, interno ( 5YR 6/6) esterno (7.5YR 6/4)

- 27 (inv.1124) Fr ciotola troncoconica a pareti convesse LUCIDO

- Orlo arrotondato, labbro in continuazione con la parete lievemente convessa; a cm 1,5 dall’orlo lunga presa a linguetta

- IM, SLv (7.5YR 5/4)

- 28 Fr di peduccio di brocchetta inv 1192?

- IM, SLs (10YR 3/2)

- 29 Fr anfora a colletto in ceramica protoegea iinv 1192

- IPE, Sstriate con tracce di ingobbio(7.5YR 6/4)

- 30 Fr piede conico ribassato di coppa su stelo

- IM, Slv (7.5YR 3/2)

- STRATO 5

- 32 (inv.1131) Brocca monoansata (fr)TIPOLOGIA 209

- rlo arrotondato, labbro esoverso, collo concavo, spalla ricurvata, corpo globulare, lieve risega all’attacco del collo, ansa a nastro fortemente insellata dall’orlo alla spalla

- dis tesi 448 (7.5YR 5/2)

- 33 (inv.1125) dis 126 tesi Tazza (fr)

- orlo arrotondato, labbro in continuazione, parti rettilinee; a cm 1 dall’orlo ansa verticale lievemente insellata ed impostata obliquamente

- IM, SLs (2.5Y 7/0)

- 3 Brocca (fr)

- marcata scanalatura all’attacco della spalla col collo

- IM, SLv (2.5Y 4/2)

- 35 Collo di anfora (fr)

- orlo arrotondato, labbro fortemente svasato, collo concavo. Al di sotto del labbro attacco di ansa a nastro verticale

- IM, SLs (2.5Y 4/2)

- 36 (inv.1127) Ciotola emisferica (fr)

- orlo arrotondato lievemente ingrossato, labbro rientrante, parete convessa, a cm 2 dall’orlo larga presa insellata a nervature verticali contrapposte

- IM, Slv (5YR 6/6 e 5YR 4/2)

- 37 (inv.1190)Ciotola emisferica (fr)

- orlo arrotondato, labbro rientrante, parete curvilinea

- IM, Slv (5YR 4/2)

- 38 (inv.1181) Ciotola troncoconica a pareti convesse (fr)

- orlo arrotondato, labbro in continuazione, parete debolmente curvilinea

- IG/M, SLv (5YR 3/1)

- 39 (inv.1181) Piede di scodella (fr)

- fusto diritto stretta solcatura orizzontale alla base

- IM, SLv (10YR 3/2)

- 41 (inv.1181) Ciotolina emisferica (fr)

- Orlo obliquo, labbro rientrante, parete fortemente curvilinea, vasca bassa

- IF/M, SLv (5Y 2.5/1)

- 42 (inv 1181) Tazza (fr)

- orlo arrotondato, labbro lievemente rientrante, parete curvilinea; sull’orlo s’imposta presa orizzontale lievemente insellata

- IF, SLv (10YR 4/3)

- 43 (inv.1142) Scodella su alto piede (fr)

- orlo ingrossato, labbro svasato, vasca bassa, dalla quale si imposta una presa a “y” molto allungata

- IM, SLv (10YR 3/2)

- 44 (inv.1182) Ciotola emisferica (fr) con profilo a S

- Orlo arrotondato, labbro svasato, vasca profonda

- IM/G, SLv (10YR 3/2)

- 45 (inv.1142) Ansa a bastoncello verticale

- lievemente insellata in corrispondenza dell’innesto col collo

- IM, SLs (7.5YR 5/4)

- 46 (inv.1142) Brocchetta (fr)

- decorazione con tre linee oblique dipinte in bianco

- IM/F, SLv (7.5YR 5/6)

- 47 (inv.1142) Scodella su alto piede (fr)

- Fusto lievemente rastremato alla base

- IM, SLv (7.5YR 5/)

- 48 (inv.1142) Ciotolina emisferica (fr)

- Orlo piano e tagliato internamente, labbro in continuazione, parete curvilinea; a cm 1 dall’orlo presa orizzontalmente con breve solcatura ai lati

- IM/G, SLv (10YR 3/1)

- 49 (inv.1204) Ciotola emisferica (fr)

- Orlo arrotondato, labbro rientrante, parete curvilinea, ansa orizzontale, impostata a cm 1,7 dalla parte

- IM; SLv (10YR 3/1)

- 50 Fondo di brocchetta (fr)

- IF, SLv (10YR 3/1)

- 51 Olla (fr) 1204

- orlo arrotondato, labbro diritto, parete diritta, a cm 0,8 dall’orlo bugna conica forse ripetuta quattro volte

- IG, Sls (7.5YR 6/4)

- 53 (inv.1149) Brocchetta (fr)

- Collo concavo, accenno di spalla alla base del collo

- IF, Slv (10YR 3/1)

- STRATO 1, 2

- (inv.1071) Brocca a corto collo (fr) TIPOLOGIA 211

- labbro svasato, orlo debolmente assottigliato, collo curvilineo, ansa a nastro verticale impostata dall’orlo alla spalla; lieve solcatura all’attacco della spalla

- IG, Sls (7.5YR 7/2)

- (inv.1148) fuseruola fittile biconica (fr)

- Foro cilindrico

- IM, SLs(10YR 6/2)

- (inv.1148) Ciotola emisferica (fr)

- Orlo arrotondato rientrante, vasca bassa; a cm 1,3 stretta solcatura orizontale

- IM, Sls (2.5Y 4/0)

- (inv.1148) Piede a tacco (fr) DA VERIFICARE

- IG, Slv (2.5Y 4/0)

- (inv.1071) ciotola emisferica (fr)

- Labbro diritto, orlo ingrossato

- IM, Slv (7.5YR 5/2)

- (inv.1071) olla (fr)

- orlo svasato, labbro arrotondato

- IG, Sls (5YR 4/2)

- (inv.1148) Olla (fr) DA VERIFICARE

- orlo diritto assottigliato, labbro diritto

- IG, , Sls (5YR 4/2)

- (inv.1171) Ciotola emisferica (fr)

- Labbro rientrante, orlo arrotondato; al di sotto dell’orlo presa con foro verticale e lievi insellature ai lati

- IM, SLs (10YR 5/3)

- Cat 9? (inv.1125) Olla (fr)

- Labbro rientrante, orlo lievemente obliquo, corpo globulare; a cm 2,2 dall’orlo nervatura orizzontale rilevata

- IG, SLs solo nella fascia sommitale (7.5YR 5/2)

- (inv.1135) Olla (fr) (cfr tesi 557)

- Orlo tagliato obliquamente, labbro rientrante; a cm 2,5 dall’orlo fascia orizzontale rilevata, sul corpo nervatura curvilinea

- IG SLs solo nella fascia sommitale (5YR3/1)

- (inv.1135) Alto piede di scodella (fr) DA VERIFICARE

- IM, SLv (7.5YR 5/4)

- (inv.1135) Piede di scodella (fr) DA VERIFICARE

- profilo lievemente ricurvo

- IM Slv (7.5YR 5/4)

[1] Aperto il 24 luglio e richiuso il 6 agosto 1997, lo scavo del saggio è stato condotto, da chi scrive con l’ausilio di due operai e della Dott. Irene Molinari, quale assistente di saggio.

[2] Poliochni I, 124-125.

[3] Poliochni I, 124.

[4] Cartoni A25/78.

[5] L’analisi malacologica a cura della Dott. Manuela Novati ha rivelato una massiccia presenza di patella caerulea e patella subplana, con significativa presenza di Cerastoderma glaucium e venerupis, tutte specie comunque eduli.

[6] Anche nel vicino abitato di Kaminia si segnalano apprestamenti di questo tipo funzionanti ancor oggi