Gli scavi Della Seta nell’estremità settentrionale della cittadella si erano limitati all’apertura di un grande saggio, affidato alla direzione di Paolo Enrico Arias, che attraversava un deposito uniforme ricco di ceneri, ritenuto una grande discarica di immondizie.

Sul fondo di essa venivano messe in luce alcune strutture di difficile e incerta interpretazione che comunque non potevano riguardare il muro settentrionale dell’insediamento.

Bernabò Brea, in base ai materiali contenuti in questa discarica, datava queste strutture al periodo Azzurro; anch’egli si pose il problema della ricerca del muro settentrionale ed aprì un saggio all’interno della stradella n. 108, scoprendo che i muri delimitanti il suo percorso a N e a S si mostravano alquanto imponenti, tanto da far sospettare che uno di essi fosse il muro ricercato. Adiacente ad esso vi erano alcuni ambienti (301, 304, 305, 311, 312) di buona fattura che facevano ipotizzare che essi si riferissero ad un importante complesso, forse l’anaktoron della cittadella. Non è chiaro il motivo che indusse Bernabò Brea a chiudere il suo saggio, lasciando così irrisolto il problema dell’esistenza o meno di un muro contrapposto a quelli scoperti sul lato sud-occidentale.

Come si é detto, le nostre ricerche si andavano sempre più orientando verso una definizione di tutta la problematica riguardante le mura di difesa della cittadella; d’altra parte, l’apertura del saggio M ci aveva mostrato che, almeno sul lato orientale, la cittadella poteva essere delimitata da un tipo di opera del tutto differente dai poderosi muraglioni messi in luce da Della Seta sul lato occidentale. Nel saggio M, infatti, il limite dell’abitato era segnato da una stradella incassata entro due muri paralleli che si affacciava sullo strapiombo. Sorse così il sospetto che anche la stradella 108 potesse essere un’opera simile e potesse così segnare il limite settentrionale di Poliochni.

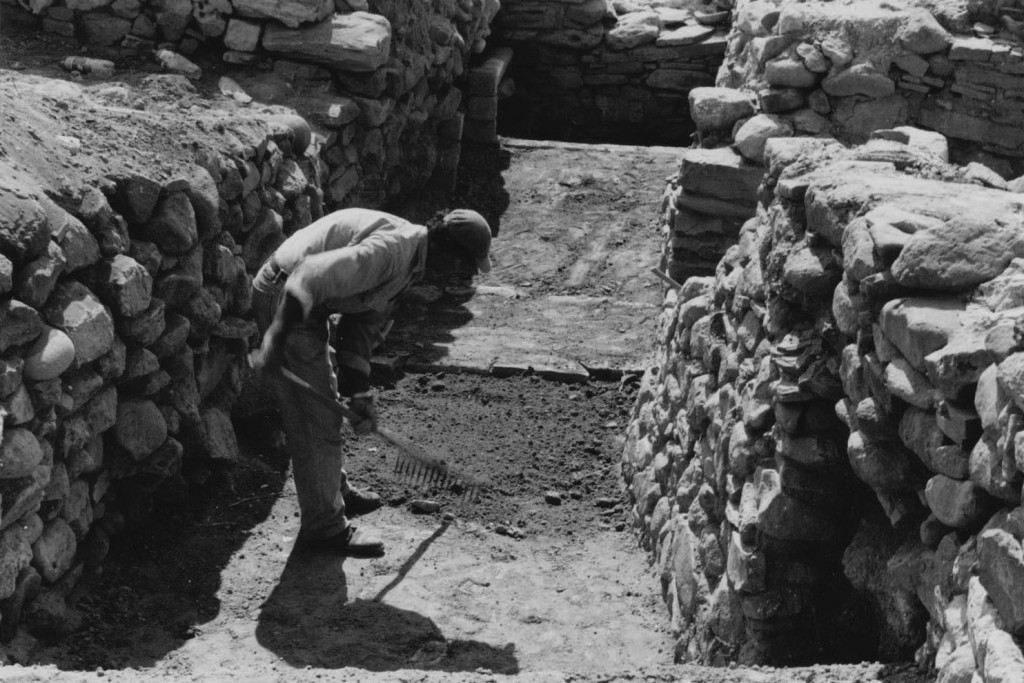

Si è riaperto pertanto il saggio di Bernabò Brea nell’area settentrionale, rimettendo in luce tutta la stradella 108 che si snoda in direzione E-W per una lunghezza di m 30 (Fig. V.6.1).

Lo scavo è stato ampliato in tutte le direzioni e denominato saggio H/ovest. Nella direzione opposta lo scavo è stato ampliato in direzione N e denominato H/est; con esso si sono rimessi in luce gli ambienti 301 e 304; la stradella 108 attraversa la scarpata che, fin dagli scavi Della Seta, era stata interpretata come l’interro di un muro di terrazzamento agricolo di “epoca medievale”. Sul lato opposto, invece, essa termina sulla scarpata a mare dopo aver interrotto un tratto di un imponente muraglione in blocchi regolari, che ora appare essere un muro di terrazzamento costruito nel periodo Verde a chiudere su questo lato un valloncello, permettendo così l’ampliamento dell’abitato verso N. Lo svuotamento della stradella ha rivelato che nella sua parte di base essa era costituita da un ammasso di grosse pietre disposte a vespaio, come a voler creare un canalone di drenaggio, e ha permesso di meglio conoscere il muro che la delimitava verso S. Questo, come già era apparso a Bernabò Brea, presenta una fondazione di grossi blocchi destinati a sostenere un elevato ben più imponente di quello che attualmente la sovrasta, forse un rifacimento del periodo Rosso.

Di questi originari muri se ne conserva un tratto spesso m 1,50 e lungo m 5 allo sbocco della strada 107 nella 108, attribuito al periodo Azzurro da Bernabò Brea. Esso è stato interpretato come un originario muro di delimitazione dell’abitato verso N, poi divenuto il fianco della stradella. Con il riempimento ora descritto esso costituiva un imponente muraglione che conteneva il deposito dell’abitato retrostante e dell’antistante discarica. Il tutto veniva a creare un’ampia terrazza, su cui furono costruite dapprima l’insediamento del periodo Verde ed in seguito le strutture del periodo Rosso. Questo ampliamento dell’abitato corrispondeva a quello descritto da Bernabò Brea sul lato occidentale, in un momento in cui la richiesta di spazi edilizi doveva essere stata impellente.

Il descritto svuotamento della stradella 108 ha comportato una serie di interventi di restauro e consolidamento delle strutture adiacenti ed in particolare:

- messa in luce del muro meridionale di detta strada e della superficie terrosa esistente al di sotto del vespaio di pietrame;

- rivestimento di questa superficie con intonaco per permettere il defluire delle acque piovane verso la parte centrale della stradella dove essa si incrocia con la 107 e da qui, attraverso un canale di scolo in plastica, verso il grande saggio Arias; le acque meteoriche sono poi incanalate in modo da sboccare in mare, defluendo nello Psaitià. La messa in opera di questo canale ha reso necessario intaccare il deposito della c.d. discarica settentrionale;

- la messa in luce del grande megaron, che si erge a S della strada 108, con i suoi cinque livelli pavimentali, su cui erano sparsi numerosi frammenti di grandi pythoi oggetto di specifico contributo [1]. In particolare, oltre al consolidamento dei muri perimetrali di questo edificio – forse il vero anaktoron di Poliochni, con un tetto a due spioventi sostenuto da un pilastro centrale – si è proceduto al consolidamento dei piani pavimentali e alla loro copertura mediante carta catramata e intonaco cementizio, per consentire il confluire delle acque piovane nell’angolo NW e da qui, attraverso un canale in plastica, nella strada.

Tutti questi interventi, che avevano soprattutto lo scopo di disciplinare le acque meteoriche, non potevano né dovevano essere considerati definitivi, cosa che invece è avvenuta, con conseguenze non tutte positive.

Le opere ad E e a N del terrazzamento appaiono caratterizzate ad E da grossi blocchi posti a basamento di un muraglione che doveva correre sul ciglio della collina. Ancora più evanescenti sono le tracce dell’opera muraria che delimitava questa terrazza a N: in parte distrutte dallo scavo Pietrogrande che vi cercava una porta urbica, in parte fotografate sul ciglio della grande trincea Arias e in seguito crollate, in parte conservate nello spigolo NW di detta piattaforma. Queste ultime vestigia permettono appena di ipotizzare l’opera originaria, costituita da una serie di casseforme quadrangolari che costituivano un robusto muro di contenimento sul lato settentrionale.

In attesa di più incisivi interventi di restauro, si è ritenuto opportuno ricoprire un’ampia porzione dello scavo Arias, dividendo l’area in due mediante un muretto a secco dipinto con calce bianca (Fig. V.6.2), per renderlo riconoscibile nel caso di una riapertura; ciò al fine di evitare il sicuro degrado delle strutture murarie che lo scavo Arias aveva messe in luce.

Ai margini orientali del grande saggio Arias erano infatti affiorate due piccole costruzioni con muri irregolari che Bernabò Brea, sempre sulla base del materiale contenuto nella discarica, aveva datato al periodo Azzurro. Nei pressi di queste due abitazioni, prima della ricopertura, si era voluto aprire un nostro saggio, denominato T, nella presunzione, rivelatasi poi errata, di poter raggiungere gli strati di frequentazione più antichi.

Santo Tiné

Note

[1] V. supra, cap. II.4.