Dell’area ad Est della strada 105 quasi nulla era noto dai vecchi scavi, tranne sporadiche segnalazioni del rinvenimento di materiale di orizzonte Bruno e Viola, derivate essenzialmente dalla zona più settentrionale [1] e poche note sulla pulizia superficiale di strutture murarie (del periodo Giallo?) nell’estensione orientale dello scavo Ricci 1930-31 [2], in corrispondenza dell’isolato IA.

La strada 105, dimensionalmente e strutturalmente la più importante tra quelle messe in luce nel sito – lunga oltre 60 m, larga in media 3 m e dotata di ortostati di rifinitura sui due lati – non rappresenta certamente il confine orientale della cittadella, come può apparire dalle planimetrie edite. Secondo Bernabò Brea [3], anzi, essa avrebbe rappresentato la linea di demarcazione assiale tra due aree abitative di analoga estensione, costituendo il vero e proprio ‘cardo’ della cittadella, con un regolare andamento NE-SW. Bernabò Brea ipotizzava, infatti, un crollo quasi completo in mare della metà orientale dell’abitato a seguito di fenomeni tettonici che avrebbero interessato la scogliera, determinandone l’attuale assetto, molto diverso da quello antico.

A prescindere dalla possibilità di confermare questa tesi, che appariva comunque poco convincente su un piano strettamente geologico, l’apertura di un saggio di scavo nell’area ad Est della strada, all’incirca in asse con la piazza 103 e la strada 102, risultava determinante per la conoscenza degli specifici apprestamenti funzionali posti in opera sul versante orientale del sito. In particolare, qualora fosse risultata priva di fondamento l’ipotesi della scomparsa in mare di un’ampia area edificata verso Est, sarebbe forse stato possibile desumere elementi utili per una definizione anche su questo lato di eventuali strutture murarie di definizione perimetrale, di terrazzamento e/o di difesa dell’abitato.

L’apertura di un saggio sul versante esposto verso mare, nelle intenzioni del programma di ricerca stabilito nel 1990, sembrava anche offrire la possibilità di un’analisi stratigrafica degli strati più antichi senza interferenze strutturali impedenti, limitandosi ad un’operazione di pulizia della sezione esposta frontalmente.

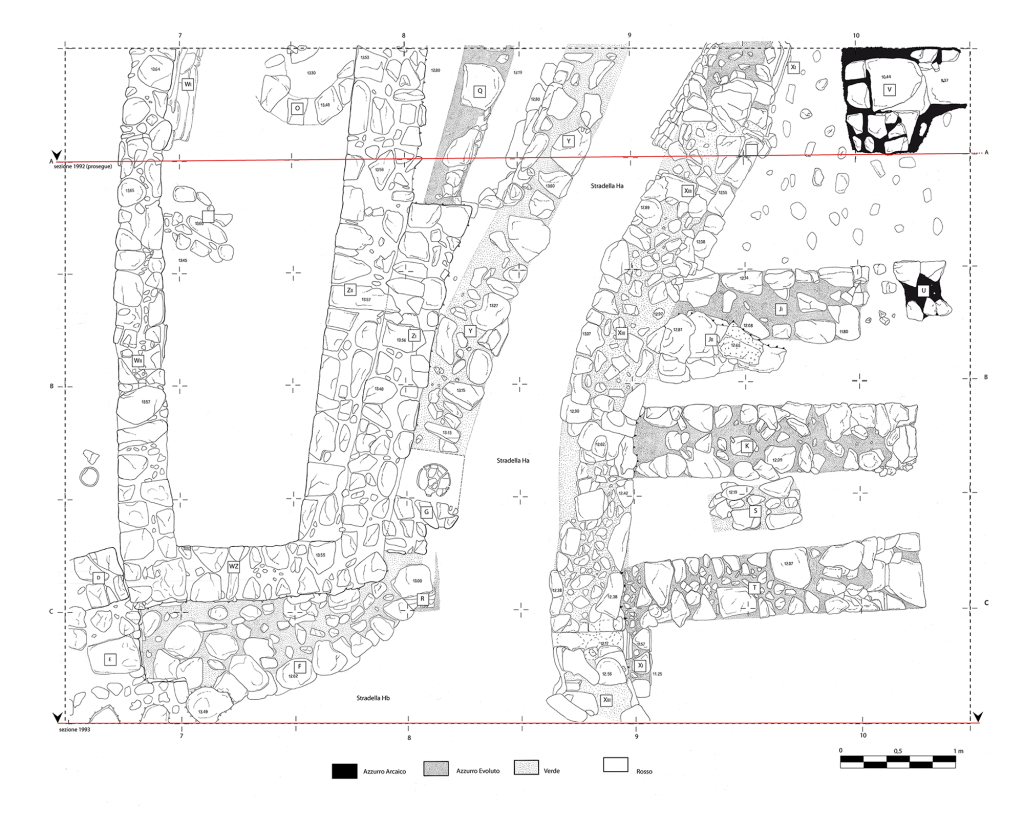

Il Saggio M/1992-1993 ha effettivamente messo in luce strutture di delimitazione dell’abitato con funzione insieme contenitiva, sostruttiva e probabilmente anche difensiva. Queste strutture definiscono inequivocabilmente il limite orientale dell’insediamento verso mare. Il loro collegamento con altre evidenze analoghe, esposte dall’erosione o messe in luce dal Saggio H/est, consente di ricostruire questo limite orientale fino all’estremità settentrionale dell’insediamento.

Topografia

La localizzazione del Saggio M per il conseguimento degli obbiettivi preposti è stata condizionata, oltre che dalla conformazione fisica della scogliera e dalla presenza di un deposito significativo, anche dalla relazione con le aree pregresse di scavo e dalla presenza di trincee militari elleniche, ancora in esercizio nel 1992 e dislocate ad intervalli regolari sul ciglio del promontorio.

Tenuto conto di tutte queste variabili l’area più idonea è parsa quella simmetrica al megaron 605 rispetto alla strada 105 (Tav. II).

Il profilo morfologico della scogliera presenta in questa zona una netta rientranza mentre la pendenza del versante rivela un andamento nettamente più dolce, che ha consentito la conservazione di un deposito più consistente e tale da coprire in buona parte la roccia di substrato, altrove invece quasi completamente esposta. L’esecuzione del saggio ha rivelato che il mancato affioramento della roccia in quest’area non dipende da un arretramento della scogliera ma è da attribuirsi ad un avvallamento del substrato, la cui sommità si rinviene ad una quota notevolmente più bassa (8,30 m invece che 14,00 m s.l.m.).

L’accumulo del deposito archeologico in questa depressione (probabimente riferibile ad una faglia come suggerito dalle prospezioni geofisiche) e il successivo scarico del materiale di risulta dei vecchi scavi ha determinato il suo livellamento fino a renderla non più percettibile.

Dal punto di vista del rapporto con le aree già scavate dell’abitato, la prossimità di questa zona rispetto all’isolato VII del periodo Giallo consentiva un eventuale raccordo planimetrico e cronostratigrafico con un contesto già ben definito dell’articolazione urbanistica del sito. Inoltre, l’assenza di sondaggi di qualsiasi tipo in quest’area da parte dei vecchi scavatori sembrava incoraggiare l’attesa di una situazione deposizionale non disturbata.

Il saggio veniva quindi aperto, nel luglio del 1992, nello spazio tra due trincee militari elleniche e orientato in senso ortogonale all’andamento della strada 105. Dal bordo orientale di quest’ultima è stato impostato un reticolo ortogonale (orientato a Nord) con maglie di 2 x 2 m, suddivise in quadranti di 1 m di lato (numerati in senso orario a partire dal quadrante Nord-Ovest).

La campagna di scavo del 1992 ha interessato una trincea di 1,50 x 16,5 m (complessivi 24,75 mq), corrispondente ai 3/4 settentrionali della striscia di settori A7-14. L’estensione dello scavo nel 1993 ha interessato i settori A7-10 della stessa striscia e i settori B/C7-10, corrispondenti ad un’area di 4,50 x 8 m (complessivi 36 mq) [4].

Lo scavo [5]

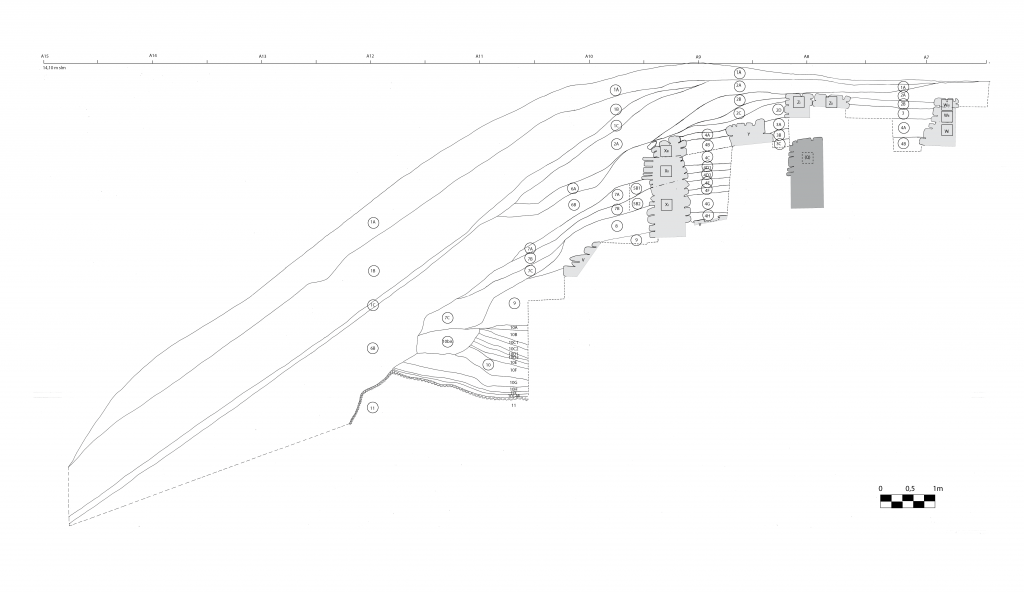

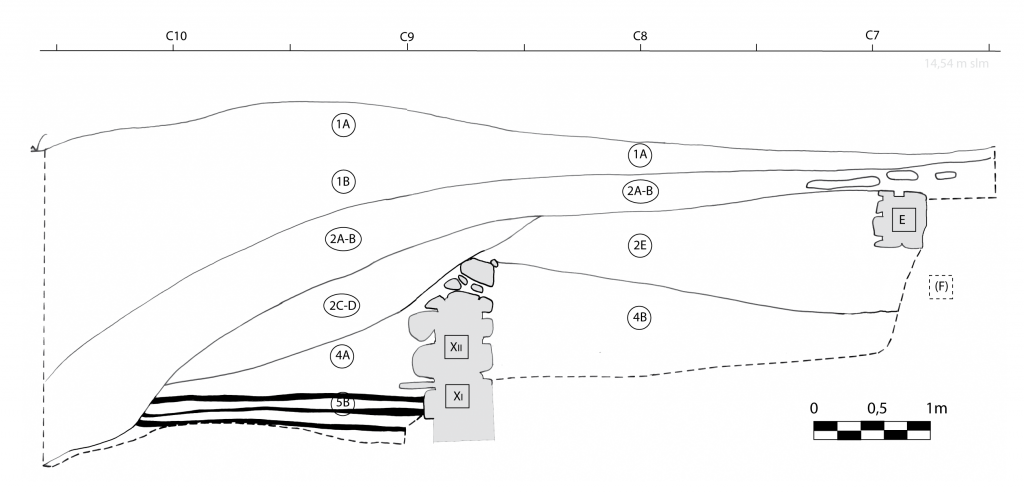

La particolare conformazione del deposito nei settori orientali (A9 e ss.), caratterizzata da una serie di livelli superiori (1A-C 2A-B; 6A-B; Fig. II.6.2) inclinati con forte pendenza W-E (ca. 45°) e chiaramente esito di un rapido accumulo in tempi recenti, ha comportato una faticosa opera di rimozione preliminare di questi strati di discarica (Fig. II.6.5). Essi hanno restituito al setaccio solo pochi frammenti di vario orizzonte ma perlopiù insignificanti, evidentemente sfuggiti ai vecchi scavatori e alcuni elementi di età moderna chiaramente riferibili alle attività di scavo negli anni ’30 e ’50.

L’utilizzo di quest’area per lo scarico del materiali di risulta degli scavi italiani è, pertanto, chiaramente evidenziata dalla natura del deposito e dei suoi riempitivi antropici. Un’ulteriore apporto, in tempi ancora più recenti (anni ’70-’80), è stato determinato dalle attività di escavazione e manutenzione delle postazioni militari greche, il cui materiale di risulta si è stratificato sopra quello degli scavi italiani, da cui si distingue sia cromaticamente (trattandosi di terreno prelevato strettamente in loco e non da varie provenienze nel sito), sia per la presenza di numerosi reperti antropici di età preistorica. L’eliminazione di questi livelli di scarico ha richiesto un approfondimento tanto maggiore quanto più si procedeva verso i settori orientali del saggio, fino a richiedere lo sgombero di ben 3,5 m di terreno di apporto recente nel settore A12.

Al di sotto di questi livelli di scarico moderno, la situazione deposizionale nei quadranti orientali del Saggio M/1992 continua ad articolarsi su livelli inclinati nel senso della pendenza W-E (livelli 7A-C), evidentemente come esito di crolli e dilavamenti avvenuti in antico dei livelli e delle strutture già collocati presso il ciglio.

Questi ultimi livelli coprono, nei settori A10-12, due strati apparentemente in posto, per quanto ampiamente interessati da fenomeni di dilavamento sul fronte Est. Si tratta dei livelli 8, 9 e 10, rispettivamente attribuibili al periodo Azzurro arcaico (il livello 8, con presenza di una struttura a gradini) e al periodo Nero (livelli 9-10, senza alcun resto strutturale).

Nei settori occidentali, oltre a più esigui livelli di crollo in antico (3/4A; 2C-D, II), la presenza di opere murarie di contenimento e di abitazione ha agevolato la sopravvivenza di livelli in posto, stratificati orizzontalmente all’interno di dette strutture (Figg. II.6.1, II.6.2, II.6.3). Si tratta dei livelli 5A-C, compresi all’interno dei setti murari J, K, S, T; dei livelli 3/4B-H, compresi all’interno del cassone di contenimento formato dai muri X e Q o Y; dei livelli II-V, compresi all’interno dei muri W e Z dell’ambiente trapezoidale del periodo Rosso sovrastante. Elementi diagnostici rinvenuti all’interno di questi riempimenti o alla base dei muri ad essi collegati consentono di assegnare questi contesti ad orizzonti specifici, compresi tra la fine del periodo Azzurro arcaico e il periodo Rosso, mentre mancano totalmente strutture riferibili al periodo Giallo.

Gli orizzonti culturali e strutturali

Il substrato roccioso (livello 11)

La roccia di substrato è stata raggiunta nel sett. A12 alla quota di 8,3 m s.l.m., con un dislivello quindi di 5,7 m dal p.c. in A9 (posto a quota 14 m s.l.m.). Il vero e proprio ciglio della scogliera si trova quindi in quest’area ad una quota considerevolmente più bassa della sommità del deposito, per quanto ancora a diversi metri di altezza dall’attuale linea di battigia, da cui dista in linea d’aria 17 m (Fig. II.6.2). Si tratta di un’arenaria foraminifera giallastra (Fig. II.6.5), molto friabile e con evidenti fenomeni di erosione superficiale, evidenziata da un’interfaccia di degrado che si intecala tra il substrato e il deposito antropizzato.

L’andamento verso mare del banco roccioso, esposto nel settore A12, è nettamente degradante (ca. 70°). Anche questo fronte non era più in vista al momento dello scavo, in quanto ampiamente ricoperto dai livelli di scarico dei vecchi scavi e delle trincee militari, che hanno costretto a rimuovere una gran massa di terreno di riporto per esporre la roccia e ricostruirne il profilo. Il rinvenimento di una moneta da 50 centesimi del 1926 a contatto della scogliera, in A12, II-III, dimostra che il versante roccioso è rimasto esposto fino all’epoca dei vecchi scavi italiani.

Verso l’interno, l’andamento del banco roccioso, esposto per un tratto di 2,5 m nei settori A11-12, presenta inclinazione opposta, con lieve pendenza di ca. 30° verso Ovest (Fig. II.6.2).

Il profilo E-W del banco roccioso presenta, quindi, anche in questo settori, un andamento più breve e nettamente precipite verso mare, mentre molto più ampio e progressivamente degradante verso la vallecola interna. Per quanto esposto solo per un tratto molto limitato, l’andamento del versante occidentale del banco roccioso suggerito dal saggio M, trova riscontro con quello rilevato da Bernabò Brea nei saggi nei megara 605 [6] e 832 [7] e con quello rilevato dal saggio A/1988-93 [8], suggerendo una pendenza costante verso l’interno di ca. 30°.

L’orizzonte Poliochni Nero (livelli 10-9)

Immediatamente a contatto del versante occidentale del banco roccioso, nei settori A11-12, sono stati esplorati ca. 2 mc di un peculiare deposito antropizzato (strato 10), stratificato per un’altezza di 1,3 m (da quota 7,7 m s.l.m. a 9 m s.l.m (Fig. II.6.2; Fig. II.6.4). Il terreno che lo compone è nerastro, cineritizio, con numerosi piccoli ciottoli e conchiglie; lo scheletro fine e ghiaioso è nettamente percepibile, la consistenza oscilla tra il molto morbido e lo sciolto; è ricco di materiali a stato piuttosto fresco.

I 10 sub-livelli in cui questo strato è articolato (10A-10L) sono evidenziati da percepibili alterazioni di colore. L’andamento nettamente lenticolare di questi sub-livelli è evidenziato da un netto inspessimento verso Nord e un andamento chiaramente digradante verso Sud-Ovest (che segue evidentemente quello della roccia di base).

Dall’alto si riconoscono (spessore medio dei livelli misurato in A11/IV):

- 10A: terreno grigio-rossiccio (5YR5/2), sciolto; misto allo strato 9 e a livelli di dilavamento superificiale grigio; spessore ca. 10 cm.

- 10B: terreno giallo-brunastro (10YR6/6), cineritizio, con zone rossastre (disgregazione di arenarie) particolarmente evidenti nella zona Ovest; spessore ca. 25 cm.

- 10C: terreno giallastro (10YR7/6), con inclusi carboniosi; spessore ca. 25 cm.

- 10D: terreno marrone (10YR5/3), soffice, privo di pietre; spessore ca. 15 cm.

- 10E: terreno marrone-giallastro chiaro (10YR6/4), con inclusioni di terreno rosso e nero; spessore ca. 10 cm.

- 10F: terreno giallo-brunastro (10YR6/6), compatto, argilloso, zolloso, con numerosi inclusi carboniosi e rossicci; spessore ca. 30 cm.

- 10G: terreno marrone-giallastro chiaro (10YR6/4), sciolto, con numerosi piccoli inclusi carboniosi; spessore ca. 20 cm.

- 10H: terreno bruno (10YR5/3), argilloso e zolloso, con inclusi carboniosi; spessore ca. 10 cm.

- 10I: terreno bruno scuro (10YR3/3), con ampie diffusioni giallastre e carboniose (campione C14); spessore ca. 10 cm.

- 10L: terreno bruno-rossastro (5YR5/4), con ampia componente di disgregazione della roccia di substrato; spessore ca. 10 cm.

Lo strato 10bis è composto da terreno misto, chiaramente rimaneggiato di 9 e di 10 e ulteriormente mescolato con apporti di crollo e dilavamento più recente, rappresentati da 7C. Esso copre i livelli 10G-M, il cui fronte è stato apparentemente preservato in situ dalla protezione offerta dal ciglio del banco roccioso.

Sopra lo strato 10 è stato rinvenuto un terreno (strato 9) morbido, molto fine, senza pietre, con scheletro sabbioso, di colore bruno-rossastro (2,5YR4/4). L’esplorazione di questo strato è stata limitata ad una pulizia frontale e circoscritta (sett. A10/II-III; A11/I-IV) a causa della presenza di una struttura a gradini (struttura V), che, pertinente all’orizzonte di fruizione del successivo strato 8, copre questo strato verso Ovest.

Il materiale contenuto in questo livello è riferibile a diverse fasi dell’orizzonte Nero [9]. Sembrerebbe trattarsi, quindi, di un terreno sconvolto dalle operazioni di allettamento della struttura a gradinata contenuta nel successivo strato 8 e fondata su questo livello.

L’orizzonte Azzurro Arcaico (livelli 8/4H, 5C/4G2; strutture U, V)

Sopra lo strato 9 si è stratificato un terreno (strato 8) argilloso, compatto, giallo-brunastro (10YR6/6), con numerose pietre arrotondate di media dimensione. Per quanto dilavato frontalmente con la stessa pendenza degli strati di crollo (ca. 45°) che lo ricoprono (7C e ss.), esso costituisce indubbiamente uno strato in posto, su cui verranno fondati nella fase successiva i sistemi murari X/Q e relativi annessi.

Anche questo strato è stato indagato solo nella parte frontale esposta, dilavata e probabilmente rimaneggiata in antico, ma la sua esplorazione è stata estesa anche al di sotto del livello di fondazione del muro X e annessi. È stato così possibile ricavare degli elementi che consentono di datare lo strato e le strutture contenute, oltre a costituire il termine post quem per la prima fase del sistema murario X+Q+annessi. Questi materiali [10] collocano l’orizzonte deposizionale dello strato 8 nel periodo Azzurro arcaico.

A questa fase va riferita la più antica opera strutturale rinvenuta nel saggio M, la struttura a gradini V, che costituisce anche – con ogni probabilità – la prima forma di organizzazione degli accessi a mare dell’abitato (Figg. II.6.1, II.6.2, II.6.3; II.6.5). Si tratta di alcune lastre di calcare (dello stesso tipo utilizzato per le fasi più antiche del muro X), inzeppate da pietre e sistemate su due livelli sovraposti, che sembrano rappresentare il residuo di una sistemazione a gradinata del pendio. Questa gradinata, realizzata nello strato 8, si appoggia inferiormente allo strato 9, rendendo problematico il riconoscimento dell’interfaccia tra i due strati (quota 10 m s.l.m.).

La struttura V si conserva attualmente per una lunghezza di 1,2 m e una larghezza di 0,6 m; non è stato possibile quantificare il dislivello a causa dell’indeterminatezza del piano di calpestio del II gradino. Essa risulta ampiamente interessata dal dilavamento frontale del deposito verso mare, ma doveva raggiungere il ciglio della scogliera – ca. 1,7 m più in basso – poggiando probabilmente sul livello di allettamento 10bis.

Verso monte essa termina ad una quota di ca. 0,3 m inferiore a quella della base del muro X, da cui dista 1,1-1,2 m La sua evoluzione in questo senso appare chiaramente alterata dall’impianto del muro X e dei suoi annessi frontali, che hanno sbarrato trasversalmente quello che doveva essere un passaggio diretto tra litorale e abitato.

Nello scavo del deposito retrostante il muro X nel sett. A9/I-IV, il livello corripondente a 8 è stato riconosciuto in 4H, che presenta lo stesso terreno giallastro, argilloso-sabbioso, compatto, con pietre arrotondate e contiene materiali riferibili al periodo Azzurro Arcaico [11]. In questo livello sono state rilevate, al limite inferiore dello scavo (q. 11,1-11,2 m s.l.m.), due lastre dello stesso tipo di quelle con cui sono realizzati i gradini della struttura V e che parrebbero, quindi, segnalare la prosecuzione verso Ovest di questa gradinata.

Nello stesso orizzonte di fruizione della gradinata V va inquadrato anche il lacerto di muro U (lungh. 0,7-0,8 m; spess. 0,9 m), rinvenuto nel settore B10/I, in prossimità della terminazione orientale del setto JI (Fig. II.6.1). L’orientamento Est-Ovest e la tecnica a pietre tondeggianti, messe in opera a secco e inzeppate con ciottoli, sono gli stessi della struttura V. Sembra possibile, pertanto, interpretare questo spezzone di muro come un residuo delle abitazioni del periodo Azzurro arcaico, sconvolte, verso Ovest, dall’impianto del sistema murario esterno in fase Azzurro evoluto e, verso Est, dal dilavamento superficiale del versante esposto verso mare.

Immediatamente a Ovest del muro X, dove il deposito, per la presenza di sistemi di terrazzamento, ha conservato una stratificazione orizzontale, è stato rilevato (tra q. 10,9 e 11,1 m s.l.m.) uno strato completamente diverso: nerastro (5YR3/1), cineritizio, sciolto. Questo strato (5C) si sovrappone allo strato 8 e fronteggia i filari inferiori del muro XI e dei setti JI, K e T, costituendo il loro piano di fondazione e il termine post quem per la loro datazione. Il corrispondente di questo livello cineritizio nel deposito stratificato a Ovest del muro XI, è rappresentato da un netto aumento della componenente carboniosa alla base del livello 4G (strato 4G2).

La natura di livello di distruzione di 5C appare chiaramente segnalata dalla dominante componente carboniosa del sedimento e dalla peculiare frequenza di materiale conservatosi integro. Alcuni elementi diagnostici permettono di riferire questo livello ancora al periodo Azzurro arcaico [12].

Uno strato di incendio e distruzione, conseguente ad un evento drammatico nella vita del villaggio, sigilla, quindi, anche nell’area del Saggio M il deposito Azzurro arcaico e segna il discrimen tra questo orizzonte e quello Azzurro evoluto. Caratterizzata dall’impianto delle nuove, grandi strutture murarie perimetrali, che vengono fondate proprio su questo livello, la fase successiva appare chiaramente distinta dalla precedente su base stratigrafica.

L’orizzonte Azzurro Evoluto (livelli 5B-C/4C-G; sistema murario XI-II/Q+JI/S)

Il successivo orizzonte di fruizione è caratterizzato dall’impianto del sistema a doppio paramento con setti ortogonali XI-II/Q+JI/K/T sul livello di distruzione della precedente fase (5C/4G2) (Figg. II.6.1, II.6.2). Si tratta di due muraglioni paralleli (X e Q), impostati in prossimità del ciglio dell’abitato con andamento NE-SW e fronteggiati da setti ortogonali di rinforzo verso mare (J/K/T) (Figg. II.6.6, II.6.7).

Il muro X si articola su tre distinte fasi costruttive (XI-III), di cui le prime due risultano strettamente connesse (Figg. II.6.1, II.6.2, II.6.3). Questo muro è stato messo in luce per una lunghezza di 6,30 m (corrispondente all’intera larghezza del saggio) e per un’altezza complessiva conservata per le prime due fasi, in A9/II-B10/I, di 1,60 m (da 10,65 a 12,10 m s.l.m.); lo spessore medio è di 0,80 m. Il suo andamento appare chiaramente in relazione con quello del ciglio del deposito; si snoda quindi con andamento curvilineo, piuttosto irregolare, occupando i quadranti di confine tra A-C 9/10 verso Nord e i quadranti meridionali di A-C 9 verso Sud.

Il muro X rappresenta il fronte orientale, verso mare, di un sistema a doppio paramento con emplecton e ha il suo pendant occidentale, verso monte, nel muro Q. Di quest’ultimo è stato possibile mettere in luce solo un breve tratto in A8/I-II per una lunghezza di 1,5 m (limitata dalla parete settentrionale del saggio e dalla sovrapposizione del muro ZI), uno spessore di 0,35 m (limitato dalla sovrapposizione del muro ZII) e un’altezza di 0,7 m (pari a 5 filari, da 12,00 a 12,70 m s.l.m. [13]). L’andamento (NE-SW) è, nel tratto esplorato, perfettamente parallelo a quello di X, dal cui paramento occidentale quello orientale del muro Q dista 1,5 m.

I livelli di emplecton tra queste due cortine sono compresi tra 4C e 4G1 e la loro stratificazione è conseguente alle diverse fasi di rifacimento e sopraelevazione della struttura (Figg. II.6.2, II.6.3; II.6.6).

La prima fase del paramento orientale del cassone, XI (rilevata per tutta la lunghezza di X), è composta da grosse pietre calcaree, ovaleggianti e quadrangolari, inzeppate senza uso di malta con elementi più piccoli e disposte su filari regolari. In A9/I, in corrispondenza del fronte Est del muro, se ne rilevano otto: i primi due inseriti nel livello 8 e i successivi due in 5C. Sul fronte occidentale i filari sono solo sei a causa della differenza di quota di fondazione derivante dall’andamento degradante dei livelli 8 e 5C. Su questo fronte al muro si appoggia il livello 8 mentre si appofondisce in 5C. Il fronte orientale appare nettamente più regolare di quello occidentale e costituisce chiaramente la faccia a vista del muro, rivolta verso mare. L’altezza massima conservata della fase XI – fronte Est è di 0,9 m (da 10,65 a 11,55 m s.l.m. in A9/I) mentre quella del fronte Ovest è di 0,0 m (da 10,9 a 11,7 m s.l.m. in A9/I); lo spessore varia da 0,8 m al piede a 0,7 m alla sommità, sulla quale si imposta la II fase.

A questa fase XI risultano collegati i setti murari JI, K e T, che presentano andamento E-W ortogonale (Figg. II.6.1; II.6.9)

Il muro JI è stato rilevato nei settori B9/II-B10/II-III ed è conservato per una lunghezza di 1,70 m e uno spessore di 0,6-0,7 m; l’altezza massima è pari a 1,2 m su sette filari (da 10,70 a 11,90 m s.l.s.m). Come appare chiaro in A9/II, JI, questo muro si addossa senza ammorsarsi al muraglione XI ed è fondato negli stessi livelli 5C e 8 (per due filari, come XI) e costruito nella stessa tecnica a blocchi regolari posti in opera su filari successivi senza impiego di malta.

Nello stesso livello 5C-8 sono fondati anche i muri K e T, evidentemente in fase e strutturalmente complementari con XI, a cui si addossano e con cui condividono la tecnica. Il muro K è stato rilevato nei settori B9/II-B10/II-III ed è conservato per una lunghezza di 2,5 m, spessore di 0,6-0,7 m, altezza massima esposta di 0,8 m, pari a sei filari (da 11,1 a 12,05 m s.l.m.; piede non raggiunto). Il muro T, rilevato presso il bordo meridionale dei settori C9/I-C10/I-IV, è conservato per una lunghezza di 2,7 m, uno spessore di 0,6-0,7 m e un’altezza massima esposta di 0,7 m, pari a cinque filari (piede non raggiunto). L’orientamento E-W di questi setti è praticamente identico, con una lieve divergenza radiale di J e T rispetto a K, corrispondente alla curva tracciata del muro X. Essi risultano quindi perfettamente ortogonali al muraglione X, del cui sostegno e rinforzo verso mare si fanno carico con evidente funzione di contrafforti.

Da un punto di vista tecnico, la posteriorità dell’impianto di questi muri rispetto a XI è segnalata dal loro addossarsi al muraglione, diversamente da quanto non avvenga nella successiva fase, quando il setto JII risulta ammorsato ad XII, ma la sostanziale contemporaneità funzionale della struttura appare evidenziata dalla loro comune fondazione nei livelli 5C e 8 e dall’utilizzo di JI come appoggio del restauro XII. Inoltre, diversamente da quanto non avvenga nella successiva fase, questi setti sembrano essere stati utilizzati durante questa prima fase senza alcun riempitivo di emplecton.

Il livello di fondazione di questi muri è rappresentato dal già citato strato cineritizio 5C (Azzurro arcaico), che costituisce quindi il terminus post quem per la loro erezione. L’evidente corrispondenza di questo strato con il livello 11 del Saggio A [14] e il livello 6 del Saggio H/est [15] – anch’essi datati dai materiali al periodo Azzurro arcaico – consente di parallelizzare le rispettive fasi architettoniche e di collocare nello stesso momento e con la stessa dinamica la fondazione della prima fase delle mura perimetrali dell’abitato nei settori orientale, occidentale e settentrionale [16]. La costruzione del sistema XI-II/Q+JI/K/T va quindi riferita, come le corrispondenti fasi architettoniche dei Saggi A e H/est, al momento di passaggio all’Azzurro evoluto, quando un evento di natura chiaramente traumatica conclude l’orizzonte Azzurro arcaico (corrispondente allo strato 8, di cui 5C rappresenta il livello superficiale di distruzione) e determina il passaggio a nuove e più complesse forme di organizzazione urbana.

I livelli di riempimento del cassone murario pertinenti a questa fase sono rappresentati dai livelli 4E-G1, caratterizzati da un terreno rossiccio (5YR5/6), compatto, con numerose pietre di dimensioni medio-piccole. Nei livelli inferiori (4F-G1) sono frequenti inclusioni di un terreno nerastro, evidentemente derivate da una commistione col sottostante livello cineritizio 4G2 (=5C). Il materiale contenuto è chiaramente derivato da prelievi di terreni allogeni, comprendenti anche elementi dell’Azzurro evoluto, che evidentemente costituiscono il termine ad quem [17].

Una seconda fase di rifacimento della cortina orientale (XII) è stata rilevata su un tratto limitato del muro X, lungo 2,3 m ed esteso dal confine settentrionale del saggio al setto J (in A9/III e B9/II; da q. 11,55 a 12,1 m s.l.m. sul fronte orientale e da q. 10,7 a 12,3 m s.l.m. sul fronte occidentale). Questa seconda fase si imposta su XI e sul setto JI. Il suo fronte risulta quindi spostato in avanti rispetto a XI (verso SE) di ca. 0,2 m (pari ad un corso di lastre, che fuoriesce anche dalla linea del successivo rifacimento XIII).

Il livello di riferimento per questa fase è rappresentato, all’esterno del muro X, dallo strato 5B, composto da un terreno giallo rossastro (7,5YR7/6), argilloso, compatto, intercalato tra i setti ortogonali di prima fase e su cui vengono fondati gli attuali rifacimenti. La corrispondenza di questo sedimento con quello stratificato nell’emplecton del cassone, ad Ovest del muro XII, in corrispondenza dei livelli 4C-4D2 (Fig. II.6.1), segnala un utilizzo dello stesso terreno come riempimento sia del cassone, sia dello spazio tra i setti della fase precedente, colmati per fungere da sostegno della nuova fase. Il materiale contenuto nel livello 5B e nei livelli 4C-D2 [18] data questa seconda fase ancora al periodo Azzurro evoluto. Il restauro del muro XI rappresentato da XII rientra quindi nel pieno periodo Azzurro evoluto.

Il tratto superiore del muro Q, che è anche l’unico indagato per ragioni di spazio, presenta una tecnica analoga a quella di XII, ovvero a filari regolari di lastre calcaree, posti in opera con malta terrosa biancastra. Anche i livelli che lo fronteggiano verso Est (livelli 3C-D2) presentano chiare analogie con quelli aderenti al paramento Ovest del muro XII, per cui si può ritenere che si tratti dei medesimi livelli di riempimento del cassone durante la seconda fase [19]. Il tratto messo in luce della cortina occidentale sarebbe quindi pertinente, anche per la sostanziale convergenza delle quote, alla fase XII del paramento orientale.

Nei settori meridionali del saggio la fase XI è documentata per un breve tratto, in corrispondenza del settore C9II/III, nell’approfondimento realizzato a Sud del setto T (lunghezza 0,65 m; spessore non determinabile; altezza esposta: 0,30 m, da q. 11,25 a 11,57 m s.l.m.). La fase XII è documentata, negli stessi quadrati, con ampie lacune conseguenti a crolli e spanciamenti in antico (Figg. II.6.1, II.6.2, II.6.3). Nel tratto indagato, compreso tra il setto T e il bordo meridionale del saggio, sono riconoscibili tre filari di grossi elementi quadrangolari, che poggiano sulla sommità di XI e su cui è impostato il rifacimento XIII (lungh. 0,80 m; spessore 0,7 m; altezza 0,6 m, pari a tre filari con ampie lacune, da q. 11,57 a 12,17 m s.l.m.).

In quest’area, una possibile continuazione della cortina occidentale è rappresentata da una testata ad angolo di elementi a lastre (struttura R; Fig. II.6.1), appena visibile sotto il bordo Est della struttura F nel settore C8/I-II. La quota superiore di questa struttura (11,99 m s.l.m.) può corrispondere a quella suggerita dall’andamento del tratto esposto del muro Q (la quota inferiore non è stata raggiunta). La conformazione a stipite di questa ipotetica terminazione Sud del muro occidentale del cassone potrebbe essere stata funzionale ad una rampa di accesso al camminamento sul cassone murario, forse già operativa nella fase Azzurro Evoluto come sarà poi certamente nella fase Verde (struttura F).

Una sistemazione superficiale a battuto del livello superficiale dell’emplecton in questa fase (4C), come piano di calpestio di una stradella alla sommità del cassone (livello HaI) è ipotizzabile sulla base di quanto è stato appurato per la successiva fase XIII (livello HaII=4B).

L’orizzonte Verde (il sistema murario XIII/Y+JII/S)

L’ultima fase della cortina orientale (XIII) è realizzata sopra XII con una tecnica completamente diversa e molto meno curata, che impiega indifferentemente ciottoli, elementi di puddinga e lastre di trachite, disposti casualmente e di nuovo senza impiego di malta (Figg. II.6.1, II.6.2). Anche questa fase appare interessata da fenomeni di crollo in antico, come nei settori A9/I – A10/IV dove è praticamente scomparsa, ma soprattutto da manomissioni moderne, particolarmente notevoli nella zona centrale dello scavo (sett. B-C9). In quest’area l’escavazione della trincea militare (fino a q. 12,37 m s.l.m.) e il conseguente riutilizzo del pietrame, hanno quasi completamente eliminato i residui di questa fase recenziore del muro X, ridotta ai soli filari inferiori. Il tratto superstite più continuo ed evidente di questa fase è stato rilevato, quindi, nei settori A9/II e B9/I-IV, per una lunghezza di 4,5 m e un’altezza massima di 0,52 m (da q. 12,38 a 12,90 m s.l.m. in A9/II); lo spessore medio è di 1,4 m.

A questa fase XIII del muro X si connette il setto ortogonale JII, rilevato in B9/II (Fig. II.6.1). Questo muro è conservato per una lunghezza di 1,2 m, uno spessore di 0,6 m e un’altezza di 0,8 m, pari a cinque filari (da q. 12,1 a 12,8 m s.l.m.). Esso è stato realizzato sopra JI – con andamento disassato di ca. 30° verso Nord – nella stessa tecnica di XIII (elementi lapidei misti con malta). Il setto JII si ammorsa al muro XIII, mentre si addossa semplicemente – con il filare inferiore – al precedente rincalzo XII di XI. Alla stessa fase XIII del muro X e alla stessa tecnica con materiale lapideo misto e senza malta fa riferimento anche il lacerto di muro ortogonale S, conservato per una lunghezza di 0,8 m, spessore 0,4 m, altezza residua 0,20 m pari due filari (da q. 12 a 12,2 m s.l.m.). Poichè esso è stato rinvenuto (in C9/I-C10/IV) sconvolto dalla trincea militare, non è più possibile verificare il suo aggancio con XIII (ad incastro come JII?), né la sua relazione con K (addossato come JII a JI?). La quota di fondazione di questo muro, tenuto conto della pendenza naturale verso Sud, coincide con quella di JII ed esso poggia sullo stesso terreno 5B, pertinente al riempitivo di seconda fase. Il muro S ha orientamento di ca. 30° divergente (verso Sud) rispetto a JII, in conseguenza dell’andamento curvilineo del muro X.

Nel deposito antistante il muro X (in particolare XII), il livello su cui si imposta la terza fase della cortina W e i setti JII e Sud che la contraffortano è rappresentato dallo strato 5A, che si sovrappone a 5B ed è composto da un terreno marrone grigiastro (10YR5/2), compatto, probabilmente di riporto allogeno e del tutto analogo al livello di emplecton 4B stratificato ad Ovest del muro XIII. Lo stesso terreno sarebbe stato utilizzato, quindi, sia per l’emplecton della nuova fase del cassone, sia per il riempimento degli spazi tra i precedenti setti ortogonali, come già avvenuto per la fase precedente (livello 5B).

Il corrispettivo occidentale del muro XIII è rappresentato, però, non più dal muro Q ma dal muro di nuova fondazione Y, il quale, impostato direttamente sul precedente livello di riempimento del cassone (4C), ne restringe la superficie di 0,9 m. Esplorato per una lunghezza di 3,9 m, questo muro presenta uno spessore medio di 0,45 m e un’altezza conservata di 0,4 m, pari a due-tre filari (da q. 12,5 a 12,9 m s.l.m.). Questo muro ha lo stesso orientamento di XIII (fino al settore C8/II) ed è realizzato con la medesima tecnica a pietrame misto, posto in opera a secco. Il materiale contenuto nel livello 4B, che data il complesso strutturale XIII/Y+JII/S, è riferibile al periodo Azzurro evoluto e Verde [20]. A quest’ultimo orizzonte cronologico pare quindi attribuibile questa risistemazione del sistema murario orientale di Poliochni.

Più chiaramente che non nelle precedenti fasi il livello superficiale del cassone in questa fase (4B) appare sistemato a battuto, formando una vera e propria stradella (HaII; Fig. II.6.7) compresa tra i muri XIII e Y e larga 0,6-0,7 m. L’estensione dello scavo ai settori meridionali, oltre a chiarire la specifica funzione di restringimento posteriore del cassone del muro Y, ha permesso di rilevarne l’andamento verso Sud e il possibile collegamento con il resto dell’abitato. In corrispondenza dell’incrocio dei quadranti del settore C8, laddove già per la fase precedente la presenza di una possibile terminazione a stipite del paramento interno (struttura R) fa supporre un qualche tipo di accesso all’abitato, la messa in luce della struttura curvilinea F (Fig. II.6.10) nei settori C7/II-III e C8/IV sembra confermare la presenza di un varco del camminamento sulle mura. La struttura F – esposta per un tratto di 2,3 m (spessore non determinabile per le sovrapposizioni dei muri W-Z ed E; altezza di 1 m pari a 10-12 filari = da q. 12 a 13 m s.l.m.) – è composta da un ammasso di grosse pietre circolari, sistemate a formare una curva digradante (come il corrispondente livello 4B della stradella H) verso Sud-Ovest e il centro dell’abitato. La continuità della struttura F con il muro Y appare chiara sia dal punto di vista dell’andamento – malgrado la sovrapposizione del muro G in fase successiva (vedi oltre) – sia della tecnica (grosse pietre tondeggianti poste in opera a secco).

Il riassetto del sistema murario orientale nel periodo Verde avrebbe quindi contemplato un restringimento del camminamento sul bastione, mantenendo però la deviazione verso il centro dell’abitato che era probabilmente già presente nella prima fase.

Il livello di spiccato del muro XIII in questa zona è stato rilevato ad una quota di 12,17 m s.l.m. (nella canaletta di scolo I), con un dislivello di ca. 70 cm rispetto alla quota di spiccato di XIII in A9/III (12,89 m s.l.m.). Questo dislivello della stradella Ha e del piano di fondazione di XIII corrisponde a quello evidenziato, sul versante occidentale della stessa stradella, dal piano di spiccato del muro Y (cioè del restringimento in fase con XIII), che degrada da q. 12,8 a 12 m s.l.m..

Un dislivello ancora più accentuato (ca. 0,4 m su 1,5 m di percorso esplorato nel quadrato C8/IV) caratterizza l’andamento della prosecuzione della stradella H verso Sud-Ovest, ovvero verso la piazza 103, con quella che pare interpretabile come una rampa di accesso al bastione. L’andamento della stradella H in fase Verde, come probabilmente già quello del precedente livello di fruizione del bastione in fase Azzurro evoluto, sembra quindi proseguire verso Sud, ma la terminazione meridionale del saggio non consente una sua più sicura definizione. L’andamento del muro X in C9/II-III fa comunque ritenere probabile una continuazione coerente dell’arco tracciato da questo muraglione nel tratto messo in luce dal Saggio M, con l’applicazione di ulteriori setti ortogonali di rinforzo. Un ipotetico andamento speculare del corrispondente muro occidentale del bastione (muri Y-F in fase Verde; Q-R in fase Azzurro evoluto) definirebbe una rampa di accesso al bastione nel punto focale dell’ellissi tracciata dal muraglione, con disimpegno dei flussi provenienti dal centro della cittadella (piazza 103) verso Nord e verso Sud, incanalati in una arteria sopraelevata e protetta sul ciglio della scogliera, con andamento parallelo al cardo Nord-Sud rappresentato dalla strada 105-107 e in asse con la rampa principale di accesso al sito (strada 102).

Al paramento occidentale del cassone in fase Verde (muro Y) aderisce un terreno analogo a quello utilizzato come emplecton in questa stessa fase (livello 3B = 4B): grigio (10YR5/1), soffice, senza pietre, con abbondante scheletro minuto. Lo stesso terreno viene quindi utilizzato anche per livellare il terreno alle spalle del sistema di terrazzamento.

A strutture a carattere domestico che si addossano alle mura in fase Verde può, invece, essere attribuita la fase più antica del muro W, sucessivamente utilizzato dall’ambiente trapezoidale del periodo Rosso composto dai muri W/Z/WZ (Fig. II.6.1). Si tratta della fase WI, messa in luce, dall’approfondimento realizzato in A7/I, per una lunghezza di 0,8 m e un’altezza di 0,5 m, pari a cinque filari (da q. 12,55 a 13,05 m s.l.m.; spessore non determinabile). Questa fase è fondata su un terreno (livello V), nettamente giallo-rossastro (5YR7/6), argilloso, compatto, senza pietre e scheletro, il quale mostra chiari segni di affinità con quello utilizzato per l’emplecton del cassone in II fase (3/4C-D). Le quote di questi livelli appaiono coincidenti tenendo conto della pendenza. Il muro WI è fronteggiato da un terreno (livello IVB) giallo-rossastro (7,5YR7/6), piuttosto omogeneo, utilizzato come livello pavimentale.

L’orizzonte Rosso (ambiente trapezoidale W/Z/WZ)

Una struttura ad evidente carattere domestico con pianta trapezoidale definita dai muri W, Z e WZ si imposta aldisopra della struttura F e di precedenti strutture indiziate dal tratto di muro WI (Fig. II.6.1; II.6.11). Le dimensioni complessive sono le seguenti: lunghezza N-S superiore a 4,50 m (limitata a Nord dalla terminazione del saggio); larghezza E-W: lato meridionale 1,50 m, lato settentrionale 2,20 m.

La prima fase (o seconda se si considera la fase WI sottostante WII) impiega la stessa tecnica a grosse pietre circolari di F e prevede la fondazione del muro orientale dell’ambiente (muro ZI: lungh. 3 m; spessore 0,4-0,5 m) sullo strato 3B (situazione evidenziata in A8/I-II). Verso Sud il muro ZI si appoggia invece direttamente sul muro Y. L’andamento curvilineo del muro ZI riprende chiaramente quello del muro Y, a sua volta condizionato dall’andamento curvilineo del muro X. La necessità di regolarizzare il livello pavimentale per questo ambiente porta, quindi, ad un sovradimensionamento del muro meridionale (ZW: lunghezza 2,3 m; spessore 0,5 m), che si appoggia alla struttura F, moltiplicando proporzionamente i filari e interponendo lo stesso terreno giallastro, argilloso, utilizzato per regolarizzare il piano sopra il muro Q in A8/I (3/4B). Il muro W di questo ambiente è rappresentato da WII (altezza 0,25 m da q. 13,15 a 13,4 m s.l.m.), che si fonda sul precedente WI.

Il livello pavimentale di questo ambiente è rappresentato dallo strato IVB: giallo-rossastro (7,5YR6/6), omogeneo. I materali che provengono da questo livello datano questa fase del vano trapezoidale WII/ZI/ZW al Periodo Rosso [21].

La seconda fase dell’ambiente trapezoidale prevede un rifascio del muro orientale ZI, evidentemente interessato da crolli (lacuna a Nord), il che determina un restringimento della larghezza del vano (ora largo 1,05 m sul lato Sud e 1,6m sul lato Nord). Questo rifascio è realizzato con il muro ZII, alto 0,25 m da q. 13,30 a 13,55 m s.l.m., lungo 4,5 m e spesso 0,35-0,6 m. La regolarizzazione dell’andamento di questo lato dell’ambiente, ora perfettamente rettilineo, risulta condizionato dall’andamento curvilineo del precedente muro ZI (già determinato da Y), per cui si rende necessario un allargamento dello spessore del muro ZII verso Nord (da 0,35 m a 0,6 m). La tecnica utilizzata per questo rifascio è nettamente diversa da quella utilizzata per gli altri muri e impiega lastrine al posto delle grosse pietre tondeggianti della prima fase. Sono, inoltre, chiaramente riconoscibili le sovrapposizioni di elementi di ZII su ZI (per esempio in B8/IV).

Il livello d’uso di questa seconda fase dell’ambiente trapezoidale corrisponde allo strato IVA (terreno rossiccio-giallastro; 7,5YR6/8) nell’approfondimento in A7/I. Anche questo livello reca chiare tracce di sistemazione a battuto della superficie e su di esso si fonda chiaramente ZII. Lo scarso materiale recuperato da questo livello [22] data questo orizzonte di fruizione al vano ancora nel periodo Rosso.

A questo livello si trova anche la struttura semi-circolare per l’appoggio di pithos O, collocata presso il muro ZI in A7/II-A8/I. La possibilità che si tratti di un ambiente di lavoro e stoccaggio, oltre che dallo scarso materiale rinvenuto nei diversi livelli pavimentali e dalla presenza di questa struttura per pithos, è segnalato dal rinvenimento di due fuseruole biconiche nel livello IVA [23].

Il successivo (terzo) livello di deposito all’interno dell’ambiente trapezoidale corrisponde ad un terreno rosaceo (7,5YR7/3), argilloso, compatto, senza pietre, identificabile con un livello di crollo (concentrazione di pietre P in A7/III-IV) e colluvio in antico, non precisamente databile per assenza di materiali diagnostici ma probabilmente ancora riferibile al periodo Rosso.

Gli orizzonti successivi (livelli 3/4A; strutture D; E; G)

Tracce di ulteriori orizzonti di fuizione sono rappresentate dal livello di colmata della stradella Hb e del cassone XIII-Y (livello 3/4A).

Sia sopra il cassone che sopra la stradella Hb risulta stratificato un livello di crollo di pietrame (3/4A), che è stato sistemato in modo da colmare e livellare i precedenti dislivelli (Figg. II.6.2, II.6.3). Su questo livello si appoggiano le strutture che obliterano definitivamente il percorso sulle mura. Si tratta dell’angolo di un ambiente (G), che doveva estendersi sulla parte meridionale del tratto di cassone murario messo in luce. Questa struttura è stata messa in luce e conservata su testimone tra i quadranti C8/I e IV e ad essa si collega il fondo di un grosso pithos da derrate. È realizzata con blocchetti di trachite, secondo la tecnica caratteristica delle fasi più avanzate dell’abitato. Non esistono però elementi contestuali atti ad una attribuzione più circostanziata di questo manufatto.

Ad una fase di completa obliterazione delle mura va riferita anche la struttura muraria E, messa in luce nell’angolo sud-occidentale del saggio, in C7/IV. Essa si sovrappone alla struttura F, tramite interposizione del livello di colmata, in cui sono inseriti anche i filari inferiori di questa struttura. L’esatta definizione planimetrica di questa evidenza non è stata possibile a causa della sua posizione ai limiti dell’area di saggio.

Un altro lacerto di muro (D) è stato individuato in C7/I, presso l’angolo S/W dell’ambiente trapezoidale Z/W/ZW. La netta demarcazione tra i due bordi contigui dei muri D e W sembra escludere una coincidenza cronologica e funzionale tra le due strutture.

I livelli di crollo

La ripidità del fronte di esposizione verso mare del deposito e l’inesistenza di opere di terrazzamento nei livelli inferiori, ha determinato, oltre ai già citati ampi fenomeni di erosione e dilavamento degli strati in posto, la stratificazione successiva di imponenti livelli di crollo in antico, che coprono i livelli più bassi (8-10) nei settori A10-12 (Fig. II.6.2; Fig. II.6.12).

Il più antico di questi livelli di crollo (7C) è composto da un terreno bruno (7,5YR5/4), decisamente incoerente, con abbondanti piccoli ciottoli e scheletro grossolano. Questo livello, che copre gli strati 8, 9 e 10bis e fronteggia il livello cineritizio 5C, appare relazionabile a questa stessa fase di distruzione, che ha coinvolto l’abitato Azzurro arcaico.

Il successivo livello (7B) è composto da un terreno marrone più scuro (7,5YR4/4), friabile, con scheletro ghiaioso, minuto e scarso. Esso fronteggia i filari inferiori della prima fase del muro X (XI) e dei relativi setti ortogonali e appare in relazione con l’analogo sedimento ancora in posto nell’emplecton alle spalle del muro X (livv. 4E-4G1). Il terreno che lo compone risulta analogo a quello della parte inferiore dello strato giallastro di riempimento dei setti (5BIII). Questo strato sembra quindi in relazione con il crollo e la fuoriuscita di emplecton dalla prima fase del muro X e con le opere di riassetto che comportano la successiva riedificazione e riempimento (livv. 4C-D2) della cortina e dei setti (livelli superiori di 5B).

L’ultimo degli ampi liveli di crollo e dilavamento, che si sono stratificati in antico sul pendio orientale di questa zona dell’abitato (7A), è rappresentato da un terreno rosato (7,5YR8/3), compatto e piuttosto concrezionato, con scheletro ghiaioso, minuto e abbondante, analogo a quello utilizzato per il riempimento della II fase della cortina X/Q e dei setti (4C-D2; 5B1-2). Ciò permette di interpretare questo livello come esito del crollo e del dilavamento della II fase della cortina.

Il crollo della III fase (livello 4B di riempimento della stradella H tra XIII e Y e livello 5A di riempimento dei setti) risulta indistinguibile nella strisciata dei settori A9 e ss. (scavo 1992) per la lacunosità della terza fase della cortina in quest’area. Nei settori meridionali (scavo 1993) è stato rilevato, sul fonte e al di sopra della cortina muraria in III fase (XIII) e della stradella HbII (liv. 4A) tra XIII e Y un chiaro livello di crollo (4A), caratterizzato da un terreno biancastro-rosato (7,5YR8/2), molto compatto, concrezionato, contenente numerose pietre e lastre (Fig. II.6.3). Si tratta del disfacimento della cortina e dell’emplecton XIII/Y nel periodo Verde.

L’ultimo orizzonte di crollo documentato nell’area dai livelli 2C-D in A8 e A9/I-IV e II in A7/I, sempre con la caratteristica matrice biancastra, dura e concrezionata, è relativo alla defunzionalizzazione dell’ambiente trapezoidale e degli altri ambienti della stessa fase o successivi (come l’ambiente G), che si sono sovrapposti alla cortina.

Considerazioni

Il Saggio M ha restituito informazioni utili per entrambe le finalità conoscitive che avevano motivato la sua realizzazione.

L’esposizione di un fronte stratificato sul versante orientale della cittadella ha consentito, infatti, di ricavare nuovi e significativi elementi stratigrafici pertinenti agli orizzonti culturali più antichi, che sono altrove irraggiungibili per le sovrapposizioni strutturali di epoca seriore.

Dall’attuale piano di campagna, posto a quota 14 m s.l.m. e corrispondente alla sommità del deposito antropico residuo, fino al livello roccioso di substrato, corrispondente al ciglio originario della scogliera a quota 8,3 m slm., per un’altezza complessiva quindi di 5,7 m, sono stati messi in luce dieci orizzonti successivi di fruizione, compresi tra il periodo Nero e quello Rosso [24] (Fig. II.6.13).

Nello strato inferiore 10, a contatto della roccia di substrato, è stato possibile riconoscere dieci livelli successivi di accumulo (10A-L) con un significativo contenuto di materiali diagnostici del periodo Nero, che hanno consentito di rileggere la sequenza crono-tipologica di questa fase [25]. A questi livelli non sono però associate strutture, per cui non è stata possibile alcuna ulteriore verifica delle modalità abitative del periodo Nero, che restano indiziate con chiarezza solo dai saggi condotti da Bernabò Brea nei megara 605 e 832 [26].

Una situazione meno omogenea è stata rilevata negli strati successivi (9 e 8), il cui fronte – esplorato solo in superficie per la presenza di strutture sovrapposte, che precludevano l’ulteriore approfondimento – non consente un’analisi stratigrafica di dettaglio ma solo il riconoscimento di una successione di orizzonti, inquadrabili genericamente come ancora pertinenti rispettivamente al periodo Nero (9) e al periodo Azzurro arcaico (livello 8).

Nello strato 9 è stata incassata una struttura a gradini (V), databile presumibilmente all’Azzurro arcaico (Fig. II.6.1). Questa struttura è stata rilevata solo per un breve tratto, in quanto tagliata verso Est dall’erosione del versante e verso Ovest da strutture successive di orizzonte Azzurro evoluto (livello 8). Un passaggio diretto tra litorale e abitato sembra, quindi, essere stato attrezzato in fase Azzurra arcaica tramite una scalinata, che raggiungeva il ciglio della scogliera superando un dislivello di circa 3 m [27].

Un significativo livello di distruzione (5C), nettamente cineritizio e con elementi fittili ben conservati, sigilla lo strato 8 e segna il discrimen, in analogia con i livelli analoghi esplorati nei Saggi A, H/est e H/ovest, tra la fase arcaica e quella evoluta del periodo Azzurro. Un ampio livello detritico (7C), scaricato sul versante orientale in corrispondenza di questa stessa fase di distruzione, rappresenta un chiaro segnale del riassetto strutturale che segue all’incendio e alla rovina delle strutture del periodo Azzurro arcaico. Secondo un modello già rilevato da Bernabò Brea, nel passaggio tra le due facies del periodo Azzurro in altre aree dell’abitato si assiste all’avvento di nuovi moduli architettonici a carattere sia privato (megara), sia comunitario (mura) [28].

Anche nell’area del Saggio M, al di sopra del livello 8 e nel livello di distruzione 5C, sono stati individuati sistemi murari di perimetrazione dell’insediamento. Si tratta di una piccola cortina a doppio paramento con emplecton, che percorre con andamento N-S il ciglio dell’abitato (muri X/Q-Y; livelli di riempimento 4B-G1; Fig. II.6.1; II.6.8) ed è contraffortata verso mare da setti ortogonali posti a distanza regolare (muri J/K/S/T). Questa struttura si sovrappone alla scalinata della fase precedente, bloccando l’accesso diretto dal mare e delimitando l’abitato su questo fronte.

Ad una prima fase (XI; livelli di riempimento 4E-G1; Fig. II.6.2), messa in opera a secco con grosse pietre di forma allungata, segue un restauro (XII), ancora in fase Azzurro evoluto, con lastre connesse con malta e quindi una terza fase di rialzo del muro occidentale (XIII), a cui corrisponde un restringimento del cassone (muro Y). In questa fase la sommità del cassone appare chiaramente sistemata a battuto, suggerendo una fuizione della sommità del cassone come stradella (Ha) di percorrimento del ciglio dell’abitato, in collegamento con la piazza 103 e il centro dell’abitato (tratto Hb). Quest’ultima fase, in base al materiale di contesto, sarebbe stata realizzata nel periodo Verde, quando – come anche altrove nella cittadella – le mura di Poliochni vengono restaurate o costruite ex novo. A questo orizzonte del periodo Verde possono collegarsi le evidenze di strutture domestiche addossate alle mura, rappresentate dalla prima fase del muro occidentale dell’ambiente trapezoidale (WI), fondato su un terreno simile (livello V) a quello utilizzato nell’emplecton della seconda fase del cassone e alla stessa quota della sommità di quest’ultimo. Al periodo Rosso risultano, invece, riferibili le prime due fasi pavimentali (IVA-B) rilevate per l’ambiente trapezoidale delimitato dai muri ZI-II/WII/WZ (Figg. II.6.1; II.6.11), messo in luce lungo il bordo occidentale del saggio e per cui sono chiaramente documentate funzionalità di tipo domestico (alloggiamento per pithos, fuseruole, livelli pavimentali).

La concezione funzionale e la tecnica architettonica della struttura muraria di delimitazione dell’abitato sul lato mare, messa in luce dal Saggio M, appare del tutto analoga a quella dei grandi cassoni di delimitazione dell’abitato verso l’interno. Da essi questa cortina orientale si distingue solo per una minore imponenza dell’opera [29], chiaramente motivata da una minore necessità di sostegno del terreno terrazzato. La funzionalità primaria di sistema di terrazzamento dell’abitato, anche per questa struttura come già per quelle occidentali, appare peraltro chiaramente segnalata dal sistema a doppio paramento di spessi muri ed emplecton. Strati di connettivo inerte, dello stesso tipo utilizzato nell’emplecton della cortina, si rinvengono anche tra i caratteristici setti ortogonali (muri J, K e T) che fronteggiano il paramento orientale di questo cassone. La funzionalità di contrafforte di questi setti si associa quindi a quella di controscarpa del terreno accumulato tra di essi e di fonte al muro X, in analogia con le ‘discariche’ aderenti alle mura occidentali dell’abitato. Sistemi di contraffortamento delle mura sono documentati da diverse tipologie di poderosi bastioni sul lato occidentale [30], ma la regolarità e la ripetitività dei setti che fronteggiano questo muro orientale sembra strettamente funzionale alla più ripida pendenza del versante orientale del sito

La scoperta di queste “mura marittime” di Poliochni, chiaramente delimitanti l’abitato verso Est nei periodi Azzurro evoluto, Verde e Rosso e la probabilità che questo sistema si estendesse con andamento continuo a tutto il ciglio orientale [31] consentono di trarre indicazioni dimensionali complessive sull’estensione dell’abitato in queste fasi. Esso risulta, infatti, sulla base di questi nuovi elementi, chiaramente circoscritto all’attuale limite orientale, rimanendo esclusa l’erosione e la scomparsa in mare di una sua parte più o meno cospicua, come aveva ipotizzato Bernabò Brea. L’individuazione del limite orientale dell’insediamento a poco più di 15 metri dal precedente limite noto (il bordo orientale della strada 105) concorre, insieme ai dati pregressi dai vecchi scavi e a quelli acquisiti dai recenti saggi, ad una ridefinizione topografica pressochè completa del sistema di mura perimetrali di Poliochni (Tav. V).

Vincenzo Tiné

Catalogo dei materiali

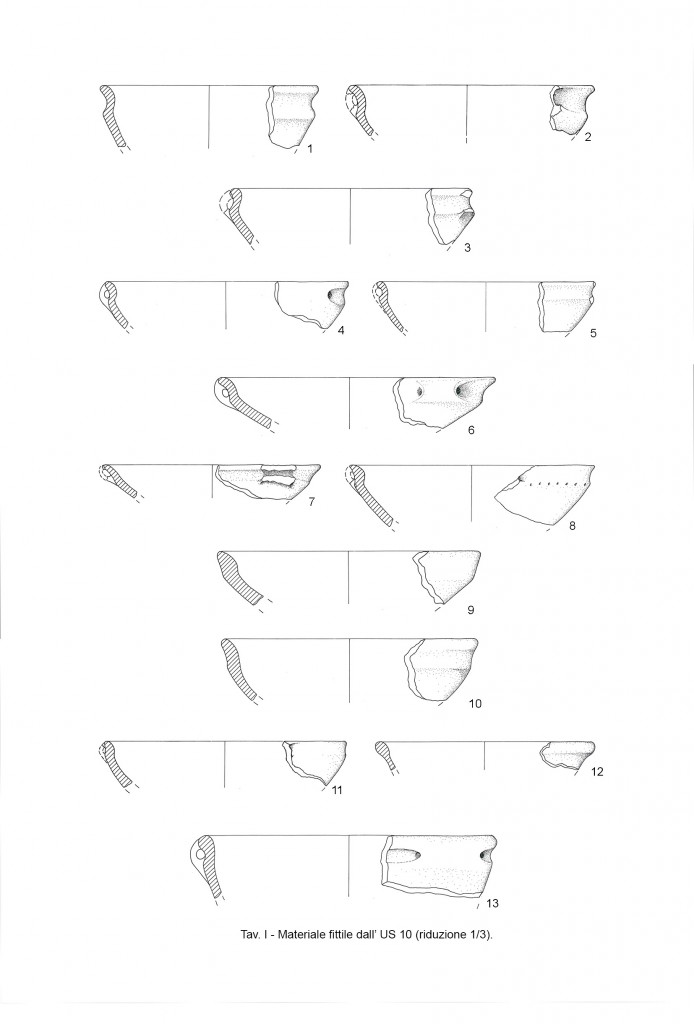

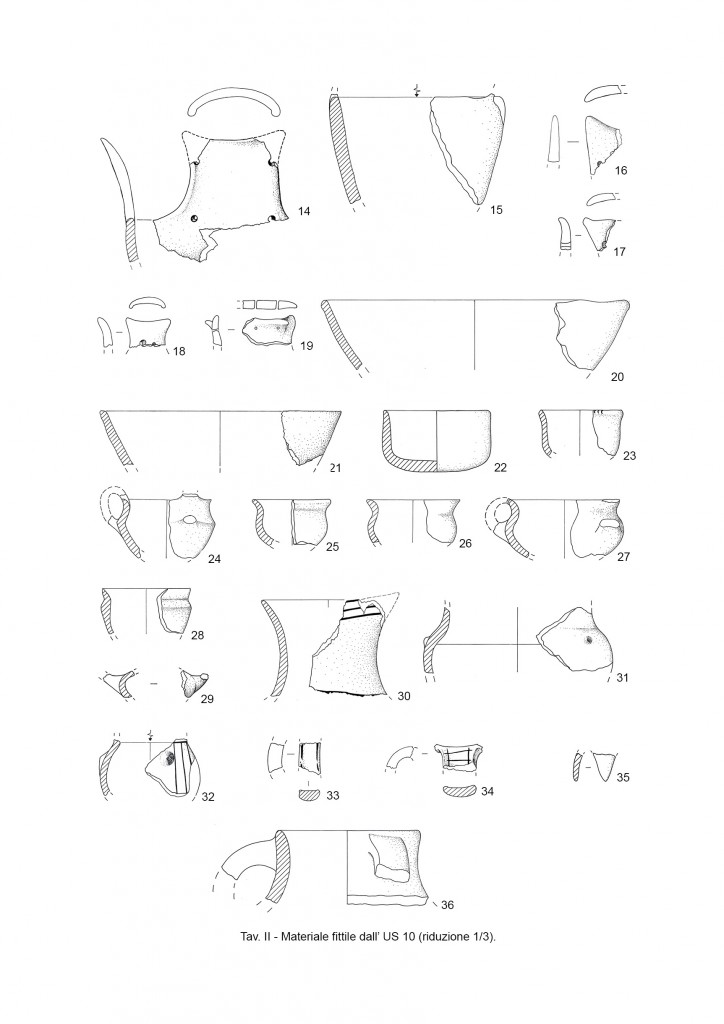

LIVELLO 10 (tav. II.6.1, Tav. II.6.2, Tav. II.6.3)

1. (132 = M/A12,I-III/10B)

Scodella carenata (fr.), tipo A2.1a: labbro distinto esoverso con orlo arrotondato, gola pronunciata, carena netta, parete rettilinea; IM; SLv (reddish-brown 2.5 YR 5/4).

2. (148 = M/A12,II-III/10C)

Scodella carenata (fr.), tipo A2.1a: labbro distinto esoverso con orlo arrotondato, gola pronunciata, carena netta, parete rettilinea, attacco di ansa in corrispondenza della gola e del labbro; IM; SLv (very dark gray 2.5 YR 3/0).

3. (147 = M/A12,I-IV/10L)

Scodella carenata (fr.), tipo A2.1a: labbro distinto esoverso con labbro arrotondato, gola pronunciata, carena netta, parete rettilinea, attacco di ansa in corrispondenza della gola e del labbro; IM; SLv (very dark gray 2.5 YR 3/0).

4. (199 = M/A11,I-IV/10 F)

Scodella carenata (fr.), tipo A2.1a: labbro distinto esoverso con orlo arrotondato, gola poco pronunciata, carena arrotondata, parete curvilinea, ansa in corrispondenza della gola; IM; SLv abrasa (graysh-brown 10 YR 5/2).

5. (219 = M/A11,I-IV/10 H)

Scodella carenata (fr.), tipo A2.1a: labbro distinto esoverso con orlo arrotondato, gola pronunciata, carena netta, parete rettilinea, attacco di ansa in corrispondenza della gola; IM; SLv (very dark gray 2.5 YR 3/0).

6. (192 = M/A11,I-IV/10 D+E)

Scodella carenata (fr.), tipo A2.1b: labbro distinto esoverso con orlo arrotondato, gola pronunciata, carena netta, parete rettilinea, ansa in corrispondenza della gola; IM; SLv (brown 7.5 YR 5/2; dark gray 2.5 YR 4/0).

7. (231 = M/A11,I-IV/10 L)

Scodella carenata (fr.), tipo A2.1b: labbro distinto esoverso con orlo arrotondato, gola poco pronunciata, carena appena accennata, parete rettilinea, ansa in corrispondenza della gola; IM; SLv (graysh-brown 10 YR 5/2).

8. (148 = M/A12,I-II/10 C)

Scodella carenata (fr.), tipo A2.2a: labbro distinto leggermente esoverso con orlo assottigliato, gola debolmente pronunciata, carena accennata, parete curvilinea, attacco di ansa in corrispondenza della carena; decorazione costituita da impressioni circolari allineate sulla carena; IM; SLv (very dark graysh brown 10 YR 3/2).

9. (147 = M/A12,I-IV/10 L)

Scodella carenata (fr.), tipo A2.2b: labbro distinto leggermente esoverso con orlo assottigliato, gola assente, carena poco marcata, parete curvilinea; IM; SLs (reddysh-brown 2.5 YR 5/4).

10. (125 = M/A12,I-IV/10 A, B)

Scodella carenata (fr.), tipo A2.2b: labbro distinto leggermente esoverso con orlo assottigliato, gola poco pronunciata, carena appena accennata, parete curvilinea; IM; SLv (very dark gray 2.5 YR 3/0).

11. (189 = M/A11,I-IV/10 E)

Scodella carenata (fr.), tipo A2.2b: labbro distinto leggermente esoverso con orlo arrotondato, gola poco pronunciata, carena appena accennata, parete curvilinea, attacco di ansa in corrispondenza della gola e dell’orlo; IM; SLv (very dark graysh brown 10 YR 3/2).

12. (132 = M/A12,I-III/10 B)

Scodella su alto piede (fr.), tipo A2.3a: labbro distinto ispessito con orlo arrotondato, parete curvilinea; IM; SLv (graysh brown 10 YR 5/2).

13. (132 = M/A12,I-III/10 B)

Scodella su alto piede (fr.), tipo A4.1b: labbro distinto da un solco curvilineo in linea con il foro dell’ansa, orlo arrotondato, parete curvilinea, ansa in corrispondenza della gola; IM; SLv (dark graysh brown 10 YR 4/2; graysh brown 10 YR 5/2).

14. (220 = M/A11,I-IV/10 L; 223 = M/A11,I-IV/10 I)

Ciotola emisferica apoda (2 fr.), tipo A6a.10: labbro indistinto e irregolare con orlo arrotondato, parete curvilinea; l’orlo è sormontato da una piastra con 4 fori; IM; SLv (graysh brown 10 YR 5/2; black 7,5 YR 2/0).

15. (192 = M/A11,I-IV/10 D+E)

Ciotola emisferica apoda (fr.), tipo A6a.10: labbro indistinto con orlo arrotondato, parete curvilinea; attacco di piastra sopraelevata sul labbro; IM; SLv (graysh brown 10 YR 5/2).

16. (200 = M/A11,I-IV/10 B)

Ciotola emisferica apoda (fr.), tipo A6a.10: piastra di ciotola emisferica apoda con 1 foro; IM; SLv (graysh brown 10 YR 5/2).

17. (220 = M/A11,I-IV/10 I)

Ciotola emisferica apoda (fr.), tipo A6a.10: estremità di piastra sopraelevata con 1 foro; IM; SLv (graysh brown 10 YR 5/2).

18. (200 = M/A11,I-IV/10 B)

Tazza attingitoio (fr.), tipo A8.1d: piastra sopraelevata con 2 fori; IM; SLv (graysh brown 10 YR 5/2).

19. (125 = M/A12,I-IV/10)

Tazza attingitoio (fr.), tipo A8.1d: estremità di piastra sopraelevata con 2 fori; IM; SLv (graysh brown 10 YR 5/2).

20. (231 = M/A11,I-IV/10 L)

Scodella troncoconica a pareti convesse (fr.), tipo A1b.1: labbro indistinto e irregolare con orlo arrotondato, parete curvilinea; IM; SLs (black 7,5 YR 2/0).

21. (189 = M/A11,I-IV/10 E)

Scodella troncoconica a pareti rettiline (fr.), tipo A1a.1b: labbro indistinto con orlo piano, parete troncoconica; IM; SLv (very dark gray 10 YR 3/1).

22. (147 = M/A12,I-IV/10 L)

Bicchiere (2 fr.), tipo A9.3a: labbro indistinto con orlo assottigliato, parete verticale, fondo piano; IM; SG (very dark gray 7.5 YR 3/0).

23. (219 = M/A11,I-IV/10 H)

Bicchiere (fr.), tipo A9.3b: labbro distinto leggermente esoverso con orlo arrotondato, parete verticale, fondo piano; decorazione costituita da 3 tacche impresse sul bordo; IM; SLv (very dark gray 7.5 YR 3/0).

24. (223 = M/A11,I-IV/10 I)

Tazza attingitoio (fr.), tipo A8.1a: labbro distinto esoverso con orlo assottigliato, gola accentuata, carena netta, parete curvilinea, attacco di ansa a bastoncello in corrispondenza della gola; IF; SLv (dark gray 7.5 YR 4/0).

25. (189 = M/A11,I-IV/10 E)

Tazza attingitoio (fr.), tipo A8.1a: labbro distinto esoverso con orlo arrotondato, gola accentuata, parete curvilinea; IF; SLv (graysh brown 10 YR 5/2).

26. (190 = M/A11,I-IV/10 F)

Tazza attingitoio (fr.), tipo A8.1a: labbro distinto fortemente esoverso con orlo assottigliato, gola accentuata, carena arrotondata, parete curvilinea; IF; SLv (very dark gray 7.5 YR 3/0).

27. (125 = M/A12,I-IV/10)

Tazza attingitoio (fr.), tipo A8.1b: labbro distinto esoverso con orlo assottigliato, gola appena accentuata, carena arrotondata, parete curvilinea, attacco di ansa a sezione ovale in corrispondenza della gola; IM; SLv (very dark gray 7.5 YR 3/0).

28. (220 = M/A11,I-IV/10 L)

Tazza attingitoio (fr.), tipo A8.1c: labbro distinto esoverso con orlo assottigliato, parete rettilinea; IM; SLv (dark gray 7.5 YR 4/0).

29. (208 = M/A11,I-IV/10 F)

Tazza attingitoio (fr.), tipo A8.1b: spalla arrotondata, parete curvilinea, attaco di ansa a bastoncello sulla massima espansione della pancia; IM; SLv (very dark gray 7.5 YR 3/0).

30. (219 = M/A11,I-IV/10 H)

Brocca (fr.), tipo A10.1e: labbro indistinto e obliquo con orlo piano; collo svasato; decorazione costituita da linee dipinte in bianco sull’orlo (tre linee parallele) e alla base del collo (una singola linea); IF; SLv (very dark gray 2,5 YR 3/0; reddish brown 2,5 YR 5/4).

31. (200 = M/A11,I-IV/10 B)

Brocca (fr.), tipo A10.1f: spalla arrotondata con attacco del collo; decorazione plastica costituita da una piccola bugna conica sulla spalla; IM; SLv (yellowish brown 10 YR 5/4;).

32. (190 + 208= M/A11,I-IV/10 F)

Brocca (fr.), tipo A10.1e: spalla arrotondata e attacco del collo; decorazione plastica costituita da una piccola bugna conica sulla spalla e da un fascio di tre linee, parallele e verticali, dipinte in bianco, che si dipartono dal collo, in corrispondenza del quale è presente una singola linea dipinta in bianco; IF; SLv (very dark gray 10 YR 3/1).

33. (223 = M/A11,I-IV/10 I)

Brocca (fr.), tipo A10.1e: ansa a nastro con margini leggermente insellati e decorazione costituita da due linee bianche dipinte in prossimità dei margini; IM; SLv (dark graysh brown 10 YR 4/2).

34. (128 = M/A12,I-IV/10 B)

Brocca (fr.), tipo A10.1e: attacco di ansa a nastro in corrispondenza del labbro, margini insellati, motivo a scaletta dipinto in bianco; IF; SLv (graysh brown 10 YR 5/2).

35. (129 = M/A12,I-IV/10 B)

Brocca (fr.), tipo A10.1b: peduccio conico schiacciato; IF; SLv (very dark gray 10 YR 3/1).

36. (220 = M/A11,I-IV/10 L)

Anfora (2fr.), tipo C2.5b: labbro indistinto con orlo arrotondato, collo leggermente esoverso; ansa a nastro impostata al di sotto dell’orlo; IG; SLs (reddysh brown 2,5 YR 5/4).

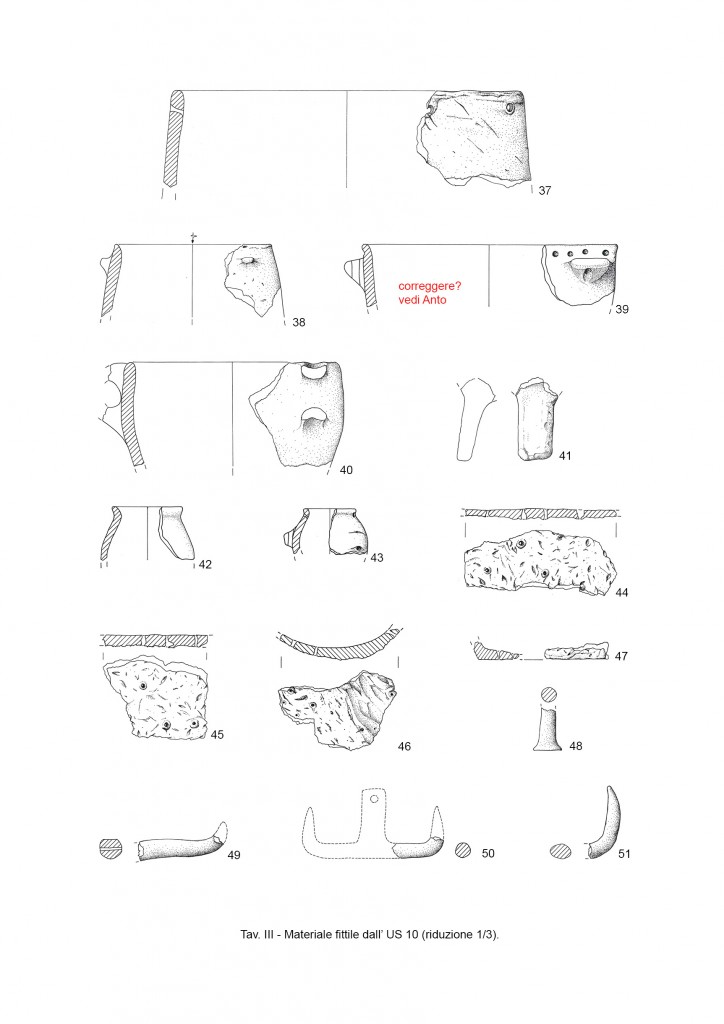

37. (147 = M/A12,I-IV/10 L; 223 = M/A11,I-IV/10 I)

Orcio (4fr.), tipo C4.1: labbro indistinto con labbro arrotondato, parete verticale; 6 fori (di fabbricazione) in corrispondenza dell’orlo; IG; SG (dark brown 10 YR 4/3; reddysh brown 2,5 YR 5/4).

38. (132 = M/A12,I-III/10 B)

Olla (fr.), tipo C1a.6: labbro indistinto con orlo assottigliato, parete curvilinea; presa allungata posta appena al di sotto dell’orlo; IM; SLs (reddish brown 5 YR 5/4).

39. (147 = M/A12,I-IV/10 L)

Olla situliforme (2 fr.), tipo C1b.4: labbro indistinto con orlo arrotondato, parete rettilinea; presa a linguetta forata impostata al di sotto dell’orlo; decorazione costituita da una fila di sette impressioni circolari, realizzate con uno strumento a sezione circolare cava e poste al di sotto dell’orlo; IM; SG (reddysh brown 2,5 YR 4/4).

40. (190 = M/A11,I-IV/10 F)

Tazza (fr.), tipo A7.12: labbro indistinto con orlo arrotondato, parete curvilinea; attacco superiore (in corrispondenza dell’orlo) e inferiore di ansa ad anello a sezione leggermente insellata e foro orizzontale; IM; SLs (brown 10 YR 5/3).

41. (132 = M/A12,I-III/10 B)

Vaso tripode (fr.), tipo B3.1: piede di tripode a base piana; sezione rettangolare; IM; SLs (graysh brown 10 YR 5/2).

42. (193 + 220 = M/A11,I-IV/10 A + M/A11,I-IV/10 L)

Olletta (2fr.), tipo C1a.5: labbro distinto esoverso con orlo arrotondato, parete curvilinea; IF; SLs (pinkish gray 7,5 YR 6/2).

43. (121 = M/A11,I-III/10)

Olletta (1fr.), tipo C1a.5: labbro distinto verticale con orlo piano e parete curvilinea; piccola ansa a nastro con foro verticale impostata sulla spalla; foro (di fabbricazione) in corrispondenza dell’inflessione dell’orlo; IM; SLs (reddish brown 2,5 YR 5/4).

44. (147 = M/A12,I-IV/10 L; 148 = M/A12,I-II/10 C)

Piastra perforata (2fr.), tipo B2: porzione piana con quattro fori passanti e a sezione irregolare; superficie esterna caratterizzata da numerose impronte di fibre vegetali, superficie interna rozzamente lisciata; IG; SG (est.) – SLs (int.) (reddish brown 2,5 YR 5/4).

45. (193 = M/A11,I-IV/10 A)

Piastra perforata (3fr.), tipo B2: porzione piana con tre fori a sezione irregolare; superficie esterna caratterizzata da numerose impronte di fibre vegetali, superficie interna rozzamente lisciata; IG; SG (est.) – SLs (int.) (reddish brown 2,5 YR 5/4).

46. (147 = M/A12,I-IV/10 L) (inv SAIA: 30193)

Piastra perforata (fr.), tipo B2: porzione convessa con cinque fori a sezione irregolare; superficie esterna caratterizzata da numerose impronte di fibre vegetali; IG; SG (est), Sls (int.), (dark gray 5 YR 4/1).

47. (220 = M/A11,I-IV/10 L; 133= M/A11,I-IV/9)

Piastra perforata (2fr.), tipo B2: porzione angolare con due fori a sezione irregolare; superficie esterna caratterizzata da numerose impronte di fibre vegetali, superficie interna rozzamente lisciata ; IG; SG (est.) – SLs (int.) (reddish brown 2,5 YR 5/4).

48. (192 = M/A11,I-IV/10 D+E)

Elemento cilindrico verticale (fr.), tipo D10: assottigliato verso l’alto, con base espansa; sezione circolare; IM; SLv (graysh brown 10 YR 5/2).

49. (125 = M/A12,I-IV/10; 134 = M/A12,I-IV/10 B)

Uncino fittile (2 fr.), tipo D2: porzione del braccio orizzontale; foro in corrispondenza dell’attacco al braccio verticale; sezione circolare; IM; SLs (reddish brown 2,5 YR 5/4).

50. (190 = M/A11,I-IV/10 F)

Uncino fittile (fr.), tipo D2: porzione angolare di un braccio orizzontale; sezione circolare; IM; SLv (light yellowish brown 10 YR 6/4; very dark gray 10 YR 3/1).

51. (192 = M/A11,I-IV/10 D+E)

Uncino fittile (fr.), tipo D2: porzione angolare e terminazione appuntita; sezione ovale; IM; SLv (very dark gray 10 YR 3/0).

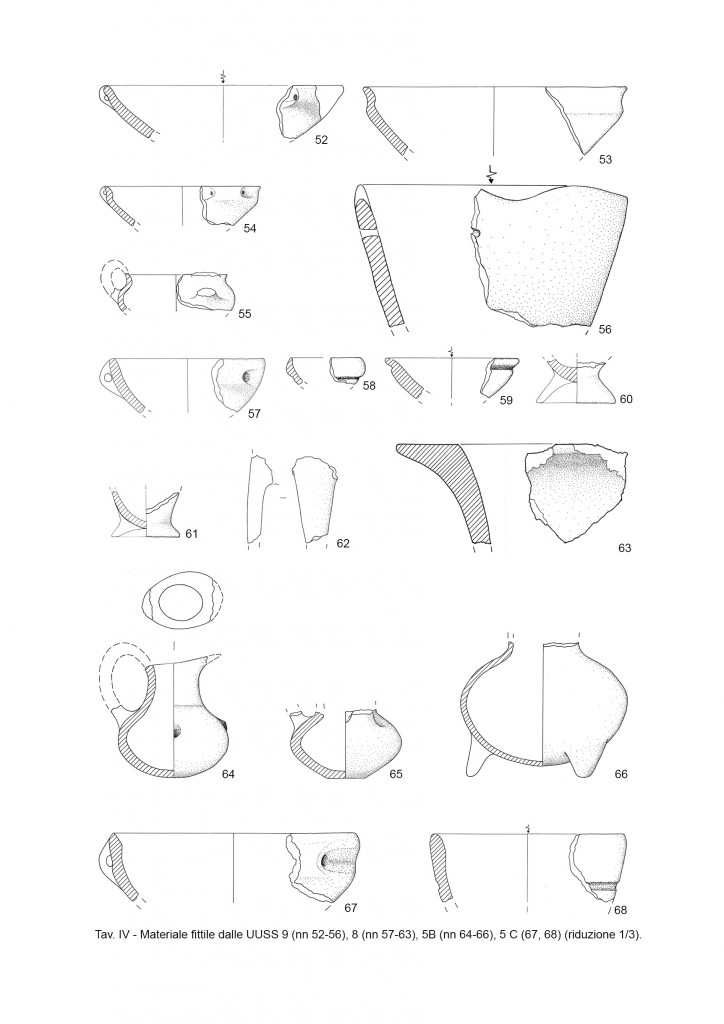

LIVELLO 9 (Tav. II.6.4).

52. (133 = M/A11,I-IV/9)

Scodella carenata (fr.) tipo A2.1a: labbro distinto esoverso con orlo assottigliato, gola appena accennata; ansa in corrispondenza della gola; IM; SLv (very dark gray 2,5 YR 3/0).

53. (133 = M/A11,I-IV/9)

Scodella carenata (fr.), tipo A2.2b: labbro distinto esoverso con orlo assottigliato, gola profonda, carena arrotondata, parete troncoconica; IM; SLv (reddish-brown 2,5 YR 4/4).

54. (133 = M/A11,I-IV/9) (inv SAIA: 30194)

Scodella carenata (fr.) tipo A2.2b: labbro indistinto con orlo arrotondato, parete curvilinea; ansa in corrispondenza della gola; IM; SLv (very dark gray 2,5 YR 2/0).

55. (133 = M/A11,I-IV/9)

Tazza attingitoio (2fr.) tipo A8.1a: labbro distinto esoverso con orlo arrotondato, gola appena accennata, parete curvilinea, attacchi di ansa a bastoncello schiacciato in corrispondenza dell’orlo e al di sotto della spalla; IM; SLs (yellowish brown 10 YR 5/2).

56. (133 = M/A11,I-IV/9)

Ciotola emisferica apoda (fr.) tipo A6a.10: labbro indistinto con orlo arrotondato e ondulato; 1 foro (di fabbricazione); IM; SLv (dark gray 10 YR 4/1).

LIVELLO 8 (Tav. II.6.4).

57. (85 = M/A10,II/8)

Scodella su alto piede (fr.), tipo A4.2a: labbro indistinto con orlo arrotondato; parete curvilinea; ansa al di sotto dell’orlo; IM; SLv (very dark gray 5 YR 3/1).

58. (84 = M/A10/8)

Tazza (fr.), tipo A7.2a: labbro distinto ispessito e sottolineato da una stretta solcatura con orlo assottigliato; IM; SLs (brown 7,5 YR 5/2).

59. (430 = M/B10,II – C10, I/8)

Sodella carenata (fr.), tipo A2: labbro distinto e sottolineato da una stretta solcatura con orlo arrotondato, parete curvilinea; IM; SLs (very dark gray 5 YR 3/1).

60. (85 = M/A10,II/8) (inv SAIA: 30192)

Bicchiere (fr.), tipo A9: piede troncoconico cavo, corpo ovoide; IG; SG (dark gray 10 YR 4/1).

61. (464 = M/A10,III/8) (inv SAIA: 30212)

Bicchiere (fr.), tipo A9: piede troncoconico cavo, corpo ovoide; IG; SG (dark gray 10 YR 4/1).

62. (84 = M/A10/8)

Vaso tripode (fr.), tipo B3.1: piede rastremato con terminazione appuntita; IM; Sls (pale brown 7,5 YR 6/3).

63. (85 = M/A10,II/8) (inv SAIA: 30191)

Dolio (fr.), tipo C3: labbro a tesa con orlo assottigliato, parete tesa; IG; Sls (red 10 R 4/6).

LIVELLO 5C (Tav. II.6.4).

64. (445 = M/B10,III/”sotto crollo J; 5 giallo”) (inv SAIA: 30209)

Brocca (pressoché integra, lacunosa in corrispondenza dell’ansa e del beccuccio di versamento), tipo A10.1a: labbro distinto esoverso con orlo arrotondato, becco di versamento pronunciato, collo leggermente curvilineo, corpo globulare schiacciato, fondo emisferico; attacco di ansa a nastro sormontante sull’orlo e sulla spalla; tre bugne coniche impostate alla massima espansione; IM; SLv (esterno e fascia interna sotto l’orlo), SLs (interno); (dark brown 7,5 YR 4/2).

65. (445 = M/B10,III/”sotto crollo J; 5 giallo”)

Brocca (12 fr), tipo A10.1d: corpo globuare schiacciato, fondo piano; attacco di ansa a nastro sulla spalla; IM; SLv (est) – SG (int corpo) SLs (int collo)(black 7,5 YR 2/0).

66. (459 = M/C10,I/5C) (inv SAIA: 30210 + 30211 )

Brocca (6 fr), tipo A10.1c: corpo globulare schiacciato, fondo emisferico, si conservano due dei tre peducci a linguetta trapezoidale; IM; SLv (est) – SLs (int) (dark reddish brown 5 YR 2,5/2).

LIVELLO 5B (Tav. II.6.4)

67. (452 = M/B10,III/5B)

Scodella su alto piede (fr.), tipo A4.1b: labbro distinto endoverso con orlo assottigliato e tagliato obliquo verso l’interno, parete curvilinea; ansa in corrispondenza della gola; IM; SLv (reddish brown 2,5 YR 4/4).

68. (452 = M/B10,III/5B)

Ciotola emisferica (fr.), tipo A6.4a: labbro indistinto con orlo arrotondato, parete curvilinea; stretta solcatura posta a 4,5 cm sotto l’orlo; IM; SLv (reddish brown 2,5 YR 5/4).

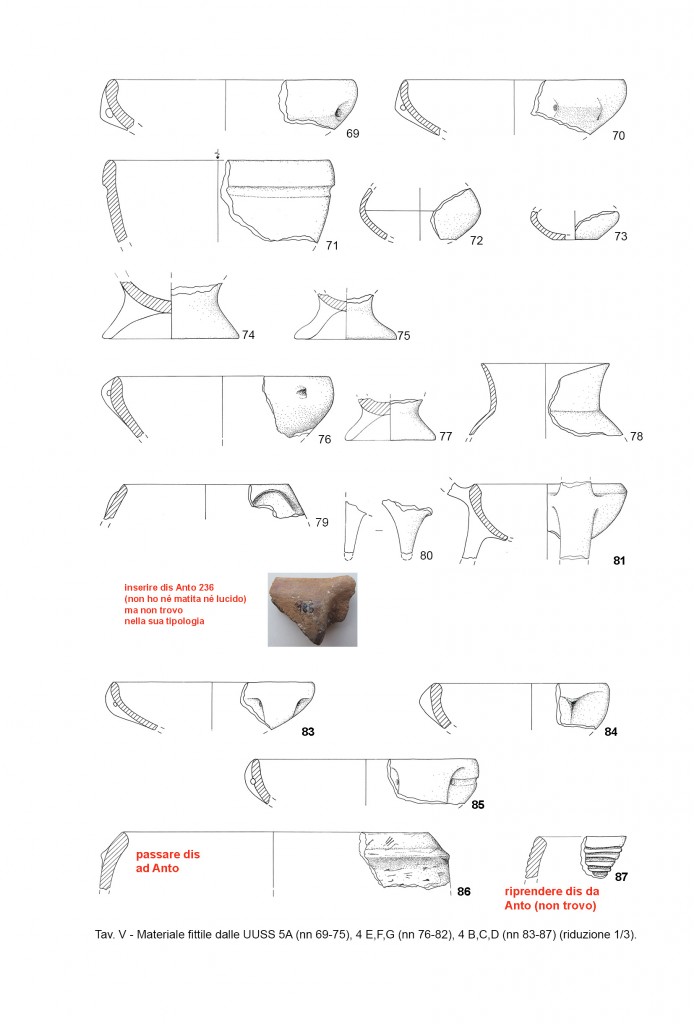

LIVELLO 5A (Tav. II.6.5)

69. (467 = M/C9II-C10 III/5A)

Scodella su alto piede (fr.), tipo A4.4a: labbro indistinto leggermente ingrossato con orlo arrotondato, parete curvilinea continua, ansa al di sotto dell’orlo; IM; SLv (black 2.5YR2.5/0).

70. (467 = M/C9II-C10 III/5A) (inv. SAIA: 30215)

Scodella su alto piede (fr.), tipo A4.4a: labbro distinto endoverso con orlo arrotondato, parete curvilinea continua, ansa al di sotto dell’orlo; IM; SLv (very dark graysh brown 2.5YR3/2).

71. (467 = M/C9II-C10 III/5A)

Ciotola emisferica apoda (fr.), tipo A6.3a: labbro distinto da una solcatura con orlo arrotondato, parete curvilinea; IG; SG (est) – SLs (int) (light brown 7.5YR6/4).

72. (467 = M/C9II-C10 III/5A)

Brocca (fr.), tipo A10.1: corpo globulare schiacciato, probabile fondo piano; IM; SLv (est) – SG (int) (black 2.5YR2.5/0).

73. (467 = M/C9II-C10 III/5A)

Brocca (fr.), tipo A10.4b: corpo globulare schiacciato, fondo piano; IM; SLv (est) – SG (int) (black 2,5YR2.5/0).

74. (467 = M/C9II-C10 III/5A) (inv. SAIA: 30214)

Bicchiere (fr.), tipo A9.4: piede troncoconico, corpo ovoide; IG; SG (dark gray 5YR4/1).

75. (467 = M/C9II-C10 III/5A) (inv. SAIA: 30213)

Bicchiere (fr.), tipo A9.4: piede troncoconico, corpo ovoide; IG; SG (reddish brown 5YR5/1).

LIVELLI 4E/F/G (Tav. II.6.5)

76. (185 = M/A9II/4E)

Scodella su alto piede (fr), tip A4.3b: labbro distinto leggermente rientrante con orlo arrotondato; parete rettilinea; ansa impostata in corrispondenza dell’orlo; IM, SLv (dark grayish brown 10YT 4/2)

77. (182 = M/A9,II/4F)

Bicchiere (fr.), tipo A9.4: piede troncoconico cavo; IM; SG (reddish gray 5YR5/2).

78. (174+182 = M/A9,II/5 + M/A9,II/4F) (inv. SAIA: 3019?)

Brocca (2 fr.), tipo A10.5: labbro indistinto tagliato obliquo con orlo assottigliato, collo svasato, spalla arrotondata; IM; SLv (est e int collo) – SG (int pancia) (black 7,5 YR 2/0).

79. (176 = M/A9,II/4E) (inv. SAIA: 30138)

Olla (fr.), tipo C1a.5a unicum: labbro indistinto con orlo tagliato obliquo verso l’interno, parete curvilinea; nervatura curvilinea con estremità rivolte verso il basso posta al di sotto dell’orlo; IM; SLs (black 7,5 YR 3/1).

80. (185 = M/A9,II/4E)

Brocca (fr.), tipo A10.2a: peduccio a profilo teso, rastremato e a terminazione appuntita; IM; SLv (black 7,5 YR 3/1).

81. (176 = M/A9,II/4E) (inv. SAIA: 30197)

Vaso tripode (fr.), tipo B3.2b: labbro distinto ingrossato con orlo appuntito, parete curvilinea, fondo emisferico; attacco del piede leggermente rastremato; attacco di ansa verticale impostata al di sopra dell’attacco del piede; IM; SLv (int. e fascia est sull’orlo) (reddish brown 5 YR 4/4); SG (est.) (reddish gray 5 YR 5/2).

82. (185 = M/A9,II/4E)

Vaso tripode (fr.), tipo B3.2b; labbro distinto ingrossato con bordo assottigliato; attacco di piede al di sotto dell’orlo; IM; SLv, int. e fascia di 1 cm. est. sotto l’orlo (reddish brown 2,5 YR 5/4).

LIVELLI 4B/C/D (Tav. II.6.5, II.6.6).

83. (186 = M/A9,II/4D)

Scodella su alto piede (fr.), tipo A4.4a: labbro indistinto con orlo arrotondato, parete curvilinea; presa pervia a “T” impostata al di sotto dell’orlo ; IM; SLv (black 7,5 YR 3/1).

84. (155 = M/A9/4B)

Scodella su alto piede (fr.), tipo A4.5b: labbro indistinto con orlo arrotondato leggermente inspessito internamente, parete curvilinea; presa impervia a “Y” impostata al di sotto dell’orlo; IM; SLv (graysh brown 10 YR 5/2).

85. (155 = M/A9/4B)

Ciotola emisferica apoda (fr.), tipo A6.5b: labbro distinto verticale leggermente ingrossato con orlo assottigliato, parete curvilinea; presa pervia impostata al di sotto dell’orlo; IM; SLv (graysh brown 10 YR 5/2).

86. (179 = M/A9,II/4D)

Olla (fr.), tipo C1a.6b: labbro distinto rientrante leggermente ingrossato con orlo assottigliato, parete curvilinea; nervatura a sezione triangolare; IG; SLs, SG (brown 7.5 YR 5/4).

87. (161 = M/A9/4C) (inv. SAIA: 30195)

Olla (fr.), tipo C1a.4; labbro indistinto con orlo tagliato obliquo verso l’interno, parete curvilinea con sei profonde solcature orizzontali e parallele all’orlo; IG; SLs, int.; SG, est. (reddish brown 5YR5/3).

88. (342 = M/B8,II-B9,III/4B) (inv. SAIA: 30207)

Vaso tripode (fr.), tipo B3.3b: labbro distinto leggermente rientrante con orlo tagliato obliquo verso l’interno, parete curvilinea; attacco del piede con margini rilevati; solcatura profonda e con margini rilevati al di sotto dell’orlo. IM; SLv (dark graysh brown 2.5 Y 4/2).

89. (186 = M/A9,II/4D) (inv. SAIA: 30199)

Vaso tripode (fr.), tipo B3.1: labbro distinto leggermente rientrante con orlo assottigliato e tagliato obliquo verso l’interno, parete curvilinea; piede rastremato; IM; SLv (int. e fascia di 1,5 cm.est. sotto l’orlo); -SG (est. vasca) (brown 7.5 YR 5/3).

LIVELLO 4A (TAV. II.6.5).

90. (470 = M/C8,II-III/4A)

Scodella troncoconica a pareti rettilinee (fr.), tipo A1a.6a: labbro indistinto con orlo assottigliato, fascia rilevata al di sotto dell’orlo; IM; SLv (dark yellowish brown 10YR4/4).

91. (360 = M/A-B9/4A)

Scodella troncoconica a pareti rettilinee (fr.), tipo A1a.6a: labbro distinto e ingrossato con orlo arrotondato, parete tesa; IM; SLv (dark graysh brown 10 YR 4/2).

92. (360 = M/A-B9/4A)

Brocca (fr.), tipo A10.8a: labbro distinto esoverso con orlo arrotondato; attacco di ansa a nastro impostata sull’orlo; IM; SLv, int.; SLs, est. (dark graysh brown 2,5 Y 4/2).

93. (345 = M/A-B9/4A)

Vaso tripode (fr.), tipo B3.3c: labbro indistinto con orlo piano, parete curvilinea, fondo emisferico; in corrispondenza dell’orlo attacco di piede rastremato; IM; SLv (int. e est. fascia di 2,5 cm. sull’orlo); SG (piede.) (brown 7,5 YR 5/4).

LIVELLO V=IVB (TAV. II.6.5).

94. (276 = M/A7,II/V) (inv. SAIA: 30205)

Tazza (2 fr.) tipo A7.1a: labbro distinto leggermente rientrante con orlo tagliato obliquo verso l’interno, parete curvilinea; bugna conica posta tra due strette solcature orizzontali e parallele all’orlo; IM; SLv (dark reddish gray 5 YR 4/2).

95. (259 = M/A7/II-V) (inv. SAIA: 30201)

Tazza (fr.), tipo A7.1a: labbro distinto leggermente rientrante con orlo arrotondato; parete curvilinea; coppia di bugne coniche al di sotto dell’orlo; IM; SLs (light yellow brown 2.5 YR 6/3).

96. (263 = M/A8/IV-V)

Olla (fr.), tipo C1a.8c: labbro distinto rientrante con orlo arrotondato; superfici interna ed esterna spazzolate; IM; SLs (light brown 7.5 YR 6/3).

97. (276 = M/A7,II/V)(inv. SAIA: 30206)

Brocca (fr.) tipo A10.4b: parete decorata a solcature parallele; IM; SLv (est.) – SG (int.) (dark gray 10YR4/1)

LIVELLO IV (TAV. II.6.5).

98. (267 = M/A8/IV,3) (inv. SAIA: 30204)

Scodella (fr.), tipo A6.7b: labbro distinto leggermente rientrante e tagliato obliquo verso l’interno, orlo assottigliato, parete curvilinea; presa a bugna apicata e perforata orizzontalmente; IM; SLv (pale brown 7.5 YR 6/3).

99. (261 = M/A7/II-IV,2) (inv. SAIA 30261)

Anforetta (fr): labbro indistinto con orlo arrotondato, basso collo verticale, spalla arrotondata; ansa a nastro con attacchi espansi impostata sull’orlo e sulla spalla; IM; SLs (brown 7.5YR5/2)

100. (261 = M/A7/II-IV,2)

Ansa orizzontale a bastoncello (fr.)IM; SLs (pinkish gray 7.5 YR 6/2)

101. (261 = M/A7/II-IV,2)

Fuseruola biconica (integra): estremità appiattite, foro cilindrico centrale; IM; SLs (dark gray 7.5Y R 4/0).

Elena Natali

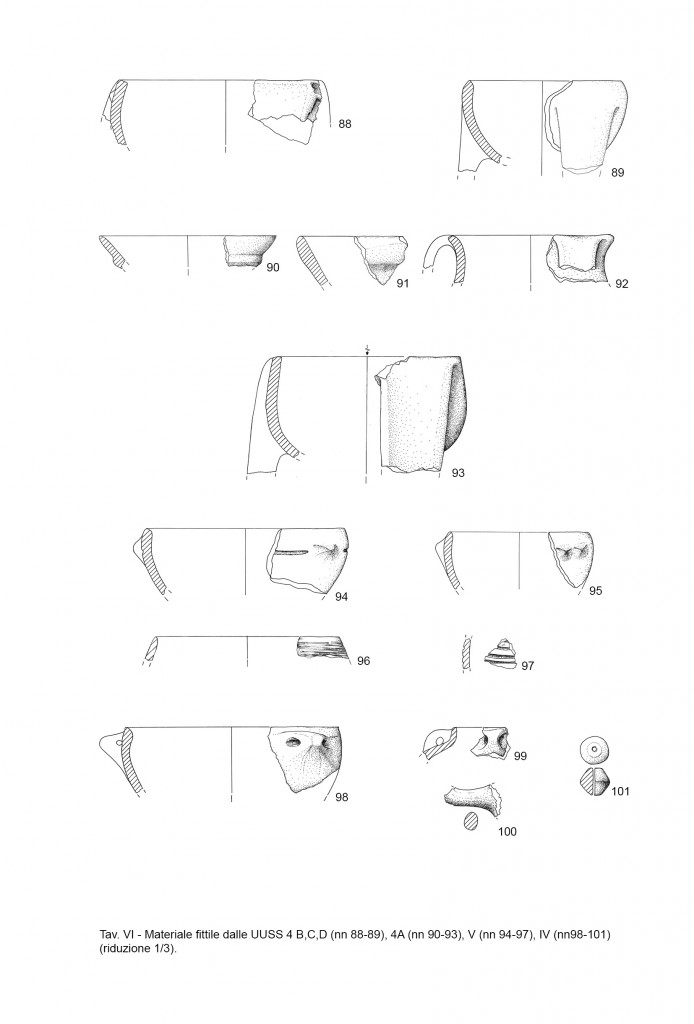

TAVOLE DEI MATERIALI

NOTE

[1] Poliochni II, 63 ss., 315 ss.

[2] Poliochni II, 34-35.

[3] Poliochni II, 17 ss.

[4] Poiché i settori A11-14 sono stati ricolmati già al termine della campagna 1992, l’area di scavo lasciata esposta si estende ai settori A-C/7-10, dove si concentrano tutte le strutture architettoniche messe in luce (Fig. II.6.1).

[5] Lo scavo del Saggio M si è protratto per due successive campagne: dal 9 luglio al 3 agosto 1992 e dal 2 al 28 luglio 1993. Lo studio dei materiali è stato condotto nell’agosto del 1994. Hanno collaborato allo scavo, diretto dallo scrivente, Elena Natali, Stratis Papadakis (1992) e Alekos Vafeas (1993). Elena Natali ha collaborato anche allo studio dei materiali (condotto nel 1994; cf. Tiné V. 1997a) e ha curato l’elaborazione dei disegni e delle tavole e la redazione del catalogo. I rilievi sono stati realizzati da Bruno Napoli (1992), Sergio Della Mura e Alberto Oneto (1993). Le fotografie dello scavo sono dello scrivente, quelle dei materiali di Santo Tiné.

[6] Poliochni I, 53 ss.

[7] Poliochni I, 86 ss.

[8] Cf. supra, II.1 Saggio A.

[9] Cf. infra, Catalogo…

[10] Cf. infra, Catalogo…