- La topografia

Nel 1987, durante le operazioni di restauro del bastione 34 (Tav. I), un’opera muraria riferita dal Bernabò Brea al periodo Rosso [1], lungo la cortina occidentale delle mura di Poliochni, erano affiorati, accanto ai blocchi di fondazione, alcuni muretti quasi certamente di abitazioni che erano già state individuate nel corso degli scavi degli anni ’30 e che, nel frattempo, si erano interrati [2].

Proprio sulla base della loro relazione con le vicine strutture murarie dei periodi Rosso e Verde, essi sembravano chiaramente appartenere a strutture di età precedente, forse anche rispetto allo stesso periodo Azzurro, le cui mura di cinta erano documentate alquanto più ad E e quindi più arretrate, in corrispondenza delle mura del cosiddetto Granaio.

Data la supposta arcaicità di queste strutture, posizionate fuori da ogni profilo di cinta muraria, al fine di meglio accertarne la cronologia ed insieme verificare la possibilità di raggiungere, in questo punto, gli strati più antichi della cittadella senza l’ostacolo altrove costituito dalla sovrapposizione di strati più recenti, nel 1992 si decise di aprire il ristretto saggio D, occupando gran parte del passaggio pedonale odierno lungo il tratto occidentale dell’attuale percorso di visita alla città.

A questi obiettivi si aggiungeva l’opportunità di controllare l’eventuale estensione in direzione W del sito archeologico.

Lo scavo

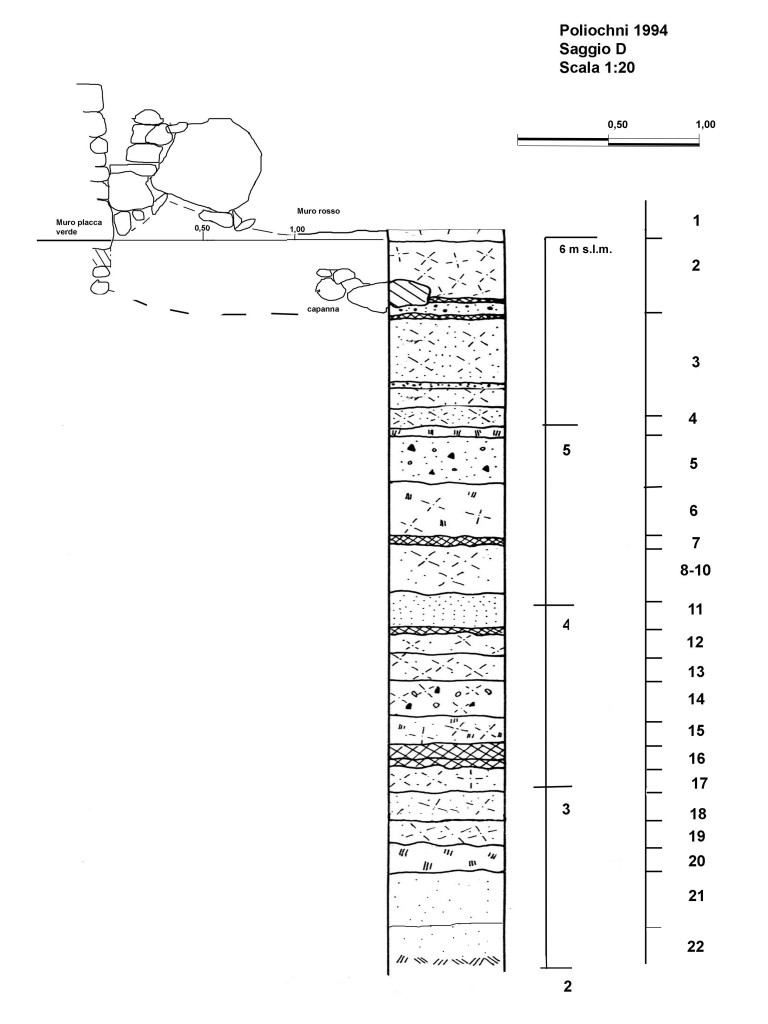

Il saggio, di m 2 x 2 e condotto a partire dalla quota di m 6.20 s.l.m., ha attraversato vari livelli archeologici per quasi quattro metri (fino a m 2,30 s.l.m.), tutti con tracce più o meno marcate di antropizzazione, caratterizzati dalla presenza di frammenti ceramici, faune marine e terrestri ma dall’assenza di strutture architettoniche vere e proprie. La sola struttura architettonica messa in luce è rappresentata da un muro, assegnato ad una probabile abitazione, di profilo rettilineo, ed apparentemente posizionato al di sotto del piano di imposta del bastione curvilineo 34 (Fig. II.3.1).

Il suolo si caratterizzava per una tessitura abbastanza uniforme, composta alternativamente da sabbie e limi frammisti a piccoli ciottoli e da completa essenza di pietre. In particolare alcune sottili lenti di argille gialle sterili (USS 3a, 4a, 6a, 11 e 15) erano intervallate da una serie di strati più o meno antropizzati nei quali si potevano recuperare elementi ceramici di diversa cronologia. Tra questi strati, si distinguono le USS 5, 10, 17, 18 e 19 che hanno restituito una quantità maggiore di reperti rispetto agli altri, (quantità superiore ai quattro chili di frammenti) in un buon stato di conservazione, con alcuni oggetti integri o dal profilo completamente ricostruibile (Tabella II.2.1).

Tuttavia nessuna struttura muraria è stata intercettata e, delle strutture murarie intraviste nel 1987, sono state individuate solo poche tracce sul lato orientale del saggio, contigue cioè a quelle già note; per il rimanente spessore di oltre m 3,50, la stratigrafia attraversata (dall’US1 all’US 16), con livelli inclinati debolmente da E verso W, non presentava apparente variazione nella dinamica deposizionale. In particolare, per gli ultimi 50 cm di deposito indagato (dall’US 17 alla 22), fino alla profondità assoluta di m 2,30 s.l.m., i livelli apparivano più ricchi di materiale archeologico in miglior stato di conservazione.

Si può quindi ipotizzare che la formazione dei livelli da 1 a 16 sia dovuta a colluvio di materiale antropico dalla città, secondo periodici dilavamenti come dimostrerebbe l’alternanza con livelli limo-sabbiosi forse dovuti a periodici episodi di esposizione ad agenti atmosferici con trasporto di sole frazioni fini; quest’ipotesi troverebbe conferma nel fatto che dall’US 14 provengono quattro frammenti il cui impasto consente un’attribuzione certa al periodo Giallo e quindi la stratigrafia, almeno fino a quest’US, sarebbe da ritenersi rovesciata formatasi dopo l’abbandono della città a partire dal periodo Giallo, il che spiegherebbe l’assenza in questi tre metri di deposito di strutture architettoniche. Per le USS più profonde invece (da 17 a 22), si può ipotizzare una giacitura primaria, confermata anche dallo stato di migliore conservazione del materiale.

Tabella II.2.1.

| US | Quota s.l.m. | Morfologia

Terreno |

Materiale in kg | conservazione | US | Quota s.l.m. | Morfologia

terreno |

Materiale in kg | conservazione |

| 1 | 6,24 | Terreno di riporto, scheletro sabbioso | 2,2 | buono | 11 | 3,94 | Sabbie e ghiaie | 4,800 | Medio/integro |

| 2 | 5,96 | Limoso | 2 | buono | 11° | 3,75 | Suolo esposto | 0 | —- |

| 3 | 5,54 | Sabbie con conchiglie | 0,900 | integro | 12 | 3,70 | 0,400 | Medio | |

| 3° | 5,14 | Argilla/ostriche | 0 | — | 13 | 3,56 | 2,00 | Integro | |

| 4 | 5,00 | Limoso | 1,450 | fluitato | 14 | 3,44 | Pietre, sabbie e limi | 2,100 | Fluitati medio |

| 4° | 4,84 | Argilla | 0 | — | 15 | 3,25 | Sabbie e limi | 3,650 | Fluitato |

| 5 | 4,78 | antropizzato

colore scuro |

6,100 | Fluitati e framm.rio | 16 | 3,10 | 2,500 | ||

| 6 | 4,58 | Limo e argille gialle | 0,830 | Fluitati | 17 | 2,94 | Sabbie e limi | 4,300 | Medio/integro |

| 6a | 4,28 | Argille | 0 | —- | 18 | 2,80 | Sabbie e limi | 4,900 | integro |

| 7 | 4,22 | Limoso | 0,700 | Frammentario | 19 | 2,62 | sabbie | 4,150 | |

| 8 | 4,18 | Limo e sabbie | 0 | —- | 20 | 2,44 | Argille gialle con ciottoli | 1,500 | Medio integro |

| 9 | 4,07 | = a 8 | 0,950 | Fluitati | 21 | 2,30 | Frustoli di carbone | 0,600 | Fluitato |

| 10 | 4,00 | = a 8 | 5,400 | Integro | 22 | 3,10 | Sabbie quasi sterili | 0,200 | nd |

L’analisi dei materiali

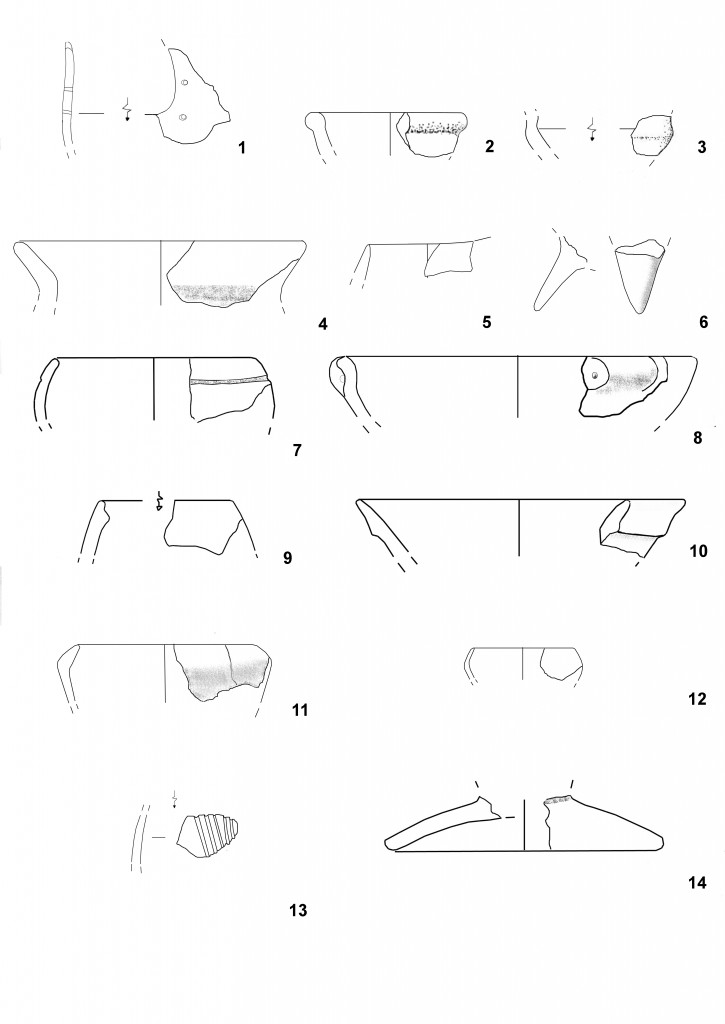

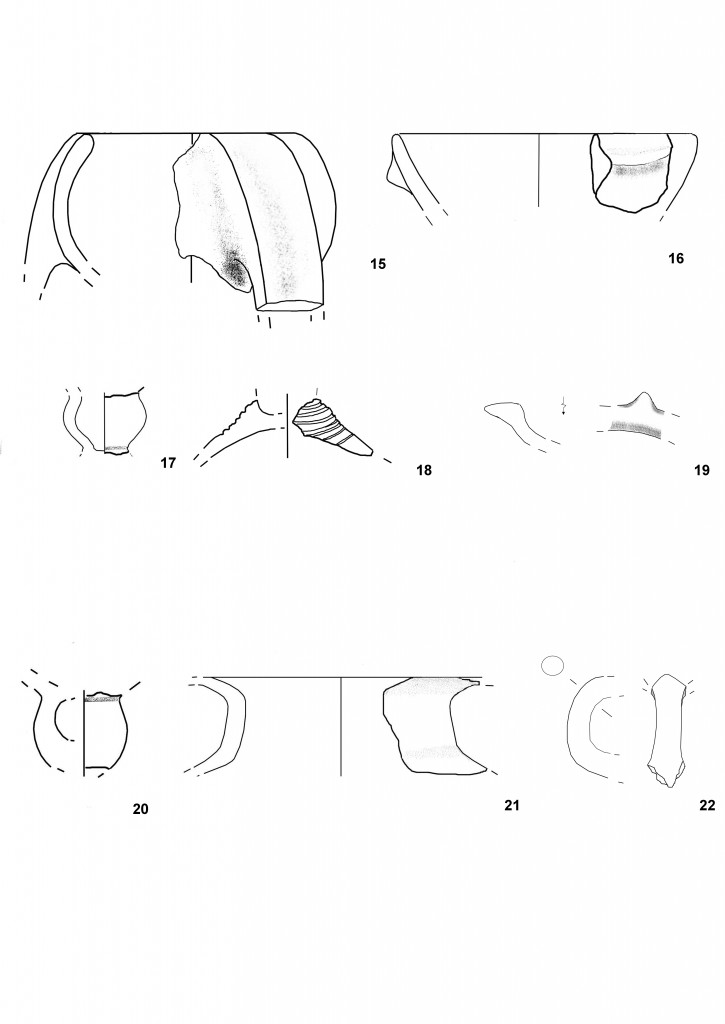

Tra il materiale recuperato, si distinguono negli strati sommitali (da 1 a 3) ceramiche riferibili a tutti i periodi, dal Giallo fino al periodo Azzurro. Invece si segnalano dalle USS 4-6: un frammento di piede -stelo rigonfio- di scodella (cat. 20) e un piede di scodella decorato a numerose solcature concentriche (cf. cat. 18) pertinenti al periodo Rosso. A questi materiali si associa una scodella a stelo (cat. 19) con piccola presa apicata attestata nel periodo Verde.

Tra lo scarso materiale diagnostico delle successive US 8-10, si riconosce solo un piede di scodella con accenno di risega all’attacco dello stelo, riconducibile ai tipi ormai maturi ed un frammento di parete di vaso non determinato con decorazione a stretti chevrons.

Dalla successiva US si segnala un’ansa a cannone di scodella su alto piede, tipica del periodo Azzurro arcaico (cat. 8) associata ad una scodella troncoconica con fascia rilevata che invece compare solo a partire dal periodo Verde (cat. 10).

Dal punto di vista dell’interpretazione stratigrafica del saggio sono estremamente significativi i quattro frammenti di pareti non determinabili in ceramica figulina con certezza da riferisti al Periodo Giallo.

La presenza in US 17 inoltre di un frammento di salsiera Urfirnis (cat. 5), attribuibile all’Elladico Antico II e collegabile presumibilmente con gli orizzonti del primo periodo Verde, si accorda con la presenza di altro materiale di questo periodo. Inoltre si osserva che US 16, da cui proviene un numero contenuto di materiali era caratterizzata da uno spesso strato (circa cm. 10) di limi e sabbia ben classati interpretabili come lo come suoli esposti di separazione tra il deposito secondario e quello in giacitura primaria, databili quindi ad un momento finale del periodo Azzurro o iniziale del periodo Verde, in accordo con i grandi interventi sulle mura.

Completamente diverso, per attribuzione cronologica e omogeneità è il materiale proveniente dalle US 20-22. Si tratta infatti di tipi tutti ascrivibili al periodo Nero (catt. 1-3), tra cui spiccano, una tazza attingitoio, un’ansa a piastra ed una carena di scodella. Questo sembra confermare un’estensione del sito nelle sue fasi più antiche, oltre il limite della cinta muraria di epoca successiva, soprattutto in questa porzione di collina corrispondente alla frattura del substrato, come meglio accertato sul versante orientale con il saggio M [3].

La somiglianza di tutta la porzione di deposito che va da 1 a 15 con quello attraversato nel saggio N, eseguito nel 1992 sulle pendici settentrionali della collina su cui sorge l’abitato, è fin troppo evidente. L’assenza di pietre e strutture e la natura dello scheletro del terreno, ben classato, nel quale si alternano livelli di limi e sabbie, fa pensare infatti a forti dilavamenti alternati a periodi di esposizione dei suoli agli agenti atmosferici.

La meccanica di formazione di questi tipi di deposito al di fuori della cinta muraria, deve esser messa in relazione con alcuni carotaggi eseguiti nel 1991 nella piana antistante la cittadella, carotaggi che attestano la presenza di una stratificazione archeologica di spessore consistente (talvolta fino a m 4 dall’attuale piano di campagna) estesa in un’area molto più vasta di quella circoscritta all’attuale sito archeologico.

Comprendere il significato di un tale deposito significa poter ricostruire l’originaria morfologia del territorio prospiciente Poliochni e soprattutto definire il ruolo giocato dal vicino Avlaki, con i suoi periodici alluvionamenti che devono aver alquanto e profondamente modificato il profilo dell’intera piana. Certo non deve esser senza significato il fatto che, ad oltre 3 metri di profondità (strato 14), si rinvengano ceramiche figuline inequivocabilmente riconducibili alla fase gialla. Se questo induce ad interpretare i primi tre metri di deposito come il risultato di una deposizione secondaria, coevo se non posteriore almeno al periodo Giallo, rappresenta anche un elemento ostativo all’interpretazione del deposito antistante le mura come una lenta e progressiva discarica realizzata intenzionalmente durante la prima fase di vita delle mura.

Antonella Traverso

Catalogo dei materiali

Riduzione dei disegni ½

strati 20 –22 (Tav. II.3.1)

- (596) ciotola emisferica (fr)

Ansa a piastra tipo A8.10. IG. SG marrone (7.5YR 6/3)

- (596) tazza (fr)

orlo ingrossato tipo A7.11. IM, SLs grigio scuro (5Y 4/1)

- (605) carena (fr)

Probabile tazza tipo A7. IM, SLs nero (2.5Y 2/0)

STRATI 16–19 (Tav. II.3.1)

- (637) anfora (fr)

Collo di anfora tipo C/6b, orlo arrotondato teso. IPE (5YR 7/6), SLs (10YR 4/1)

- (637) salsiera (fr)

Ceramica Urfirnis, orlo arrotondato, labbro rientrante. FU rosso (7.5YR 6/4) SLv grigio (7.5YR 4/1)

- (637) brocchetta (fr)

Peduccio conico tipo A10.1b. IF, SLs grigio (2.5Y 4/2)

STRATI 12–14 (Tav. II.3.1)

- (541) vaso tripode (fr)

Orlo arrotondato, labbro rientrante, vasca emisferica, piede impostato sull’orlo tipo B3.2b. IG, SLs nero (5YR5/6)

- scodella ad orlo rientrante (fr)

Forma quasi miniaturistica Tipo A3.1c. IG, SG nero (10YR 4/2)

- (541) scodella ad orlo rientrante (fr)

Forma quasi miniaturistica. IM, SLs marrone (10YR 5/2)

STRATO 11 (Tav. II.3.1)

- (563) ciotola emisferica (fr)

Scanalatura sotto l’orlo tipo A6.2b. IM, SLv grigio molto scuro (10 YR 3/1)

- (563) scodella su alto piede (fr)

Presa verticale con perforazione orizzontale (cf. tipo A2.1a)

IM, SLs (7.5YR 6/3) a macchie grigie (2.5YR 5/2)

- (563) piccola olla (fr)

Orlo scanalato all’interno per l’appoggio del coperchio. IG, SG marrone (7.5YR 5/2)

- (563) ciotola troncoconica (fr)

fascia distinta sotto l’orlo tipo A1a.8. IM, SLv marrone (7.5 YR 5/3)

STRATI 8 –10 (Tav. II.3.1)

- (596) probabile brocchetta (fr)

Parete non meglio determinabile con decorazione a sottili solcature tipo A10.4

IF, SLv marrone (10YR 4/2)

- (596) scodella su alto piede (fr)

Piede con probabile accenno di solcatura all’attacco dello stelo

IM, SLv marrone (10YR 4/2)

STRATI 4–6 (Tav. II.3.2)

- (569) vaso tripode (fr) orlo arrotondato, labbro rientrante, vasca emisferica, piede impostato sull’orlo tipo B3.2b IG, SLs nere (5YR 5/6)

- (563) scodella a pareti convesse (fr)a cm 3 dall’orlo presa a linguetta orizzontale a sezione triangolare tipo A1b.a IM, SLv (5YR 5/6)

- (598) scodella su alto piede (fr)

Stelo rigonfio, sottile solcatura all’attacco del piede e con lo stelo tipo A4.10

IM, SLv grigio molto scuro (10YR 3/1)

- (590) scodella su alto piede (fr)

Vasca con profilo teso, decorazione presso l’attacco dello stelo composta da sette linee incise concentriche e pseudoparallele

IM, SLs grigio molto scuro (10 YR 3/1)

- (592) scodella su alto piede (fr)

Presa sull’orlo del tipo A4.10a

IM, SLv (7.5Y 5/3)

STRATI 1–3 (Tav. II.3.2)

- (598) scodella su alto piede (fr)

Stelo con corpo rigonfio di forma sferica schiacciata tipo A4.10

IM, SLv grigio scuro (5Y 3/1)

Come questo altri esemplari provenienti dallo stesso livello

- (640) anfora (fr)

Collo con profilo dritto con labbro teso, accenno di spalla tipo C2.7

IPE SS grigio rossastro (5Y 6/1 – 5YR 6/6)

- (640) brocchetta (fr)

ansa verticale a bastoncello appiattita in prossimità dell’attacco

IM, Sls (7.5 YR6/4)

Tavole dei materiali

Note

[1] Bernabò Brea avanza anche l’ipotesi, non confermata però dai materiali rinvenuti, che il bastione sia stato costruito in due momenti, un primo per la costruzione della base ed un secondo per la costruzione dell’alzato a blocchetti squadrati e più piccoli. Comunque sia, egli data l’intera struttura al periodo Rosso per il rinvenimento alla base di alcuni frammenti da lui ritenuti omogenei dal punto di vista tipologico (Poliochni I, 273, 306)

[2] Il principio in base al quale il Bernabò Brea data queste strutture era dovuto al fatto che esse erano coperte dalla discarica da lui attribuita in toto al Periodo Azzurro e pertanto sono da lui ritenute precedenti a questa fase (Poliochni I, 302)

[3] V., infra, II.6 Saggio M.