La campagna di saggi eseguita nel mese di luglio del 1988 dalla Scuola Archeologica Italiana di Atene, in collaborazione con la K’ Ephoria competente per l’isola di Lemnos, si proponeva di verificare la validità o meno di alcune perplessità affiorate nel corso delle operazioni di restauro degli anni 1986 e 1987 [1] e riguardanti le interpretazioni proposte dagli scavatori e dallo stesso Bernabò Brea per alcuni tra i più importanti complessi architettonici di Poliochni [2].

Dovendo procedere al restauro e dovendo quindi assumere per ognuno di questi complessi specifiche soluzioni operative che sarebbero necessariamente venute ad incidere in maniera talvolta determinante sulle successive letture dei ruderi, non si poteva assolutamente prescindere da una tale verifica. Si è infatti convinti che non esistono interventi di restauro “asettici” e tanto meno “obiettivi” anche tra i più limitati e meno impegnativi. In ogni caso infatti essi rispecchiano la personale convinzione di chi li esegue anche quando si presuppone che siano basati sui dati obiettivi dello scavo. Nel caso di Poliochni inoltre esistevano almeno tre fasi interpretative dello scavo e quindi tre livelli di presunta obiettività:

- quello dei singoli operatori di scavo; nel caso specifico gli allievi succedutisi nella Scuola durante gli anni 1931-36, coadiuvati da semplici e troppo numerosi operai per esser sempre controllabili;

- l’interpretazione globale dei dati recuperati nelle varie annate di scavo che non venne mai resa pubblica dal Della Seta ma che certamente maturava in lui man mano che avanzavano i lavori. Questa certamente si rifletteva sui singoli operatori che quasi ogni anno cambiavano e pertanto andavano istruiti sul già fatto;

- la reinterpretazione fatta dal Bernabò Brea in occasione della pubblicazione, sia sulla base dei personali ricordi e degli appunti tracciati dai vari allievi della Scuola che si erano succeduti negli scavi, sia sulla base dei risultati dei nuovi saggi condotti da lui stesso negli anni 1950-1954.

D’altra parte lo stato attuale dei ruderi (1988) differiva notevolmente da quello rilevato nel corso degli scavi degli anni ’30, e da quello trovato dal Bernabò Brea negli anni ’50. Per questo la documentazione fotografica e grafica esistente poteva, solo in parte, servire per controllare le ipotesi interpretative proposte ma richiedeva anche un ulteriore ricontrollo talvolta con una vera e propria rimessa in luce delle strutture che nel frattempo si erano interrate per il libero crescere della vegetazione e vagare delle acque.

In particolare la nostra attenzione si veniva a concentrare su tre complessi architettonici:

a) il muro di cinta della fase azzurra. È veramente un muro di fortificazione?

b) l’attiguo ambiente denominato bouleuterion. Quale era l’originario ingresso?

c) la piazza 103. Era tutta originariamente pavimentata con lastre?

La topografia e lo scavo

Saggio B

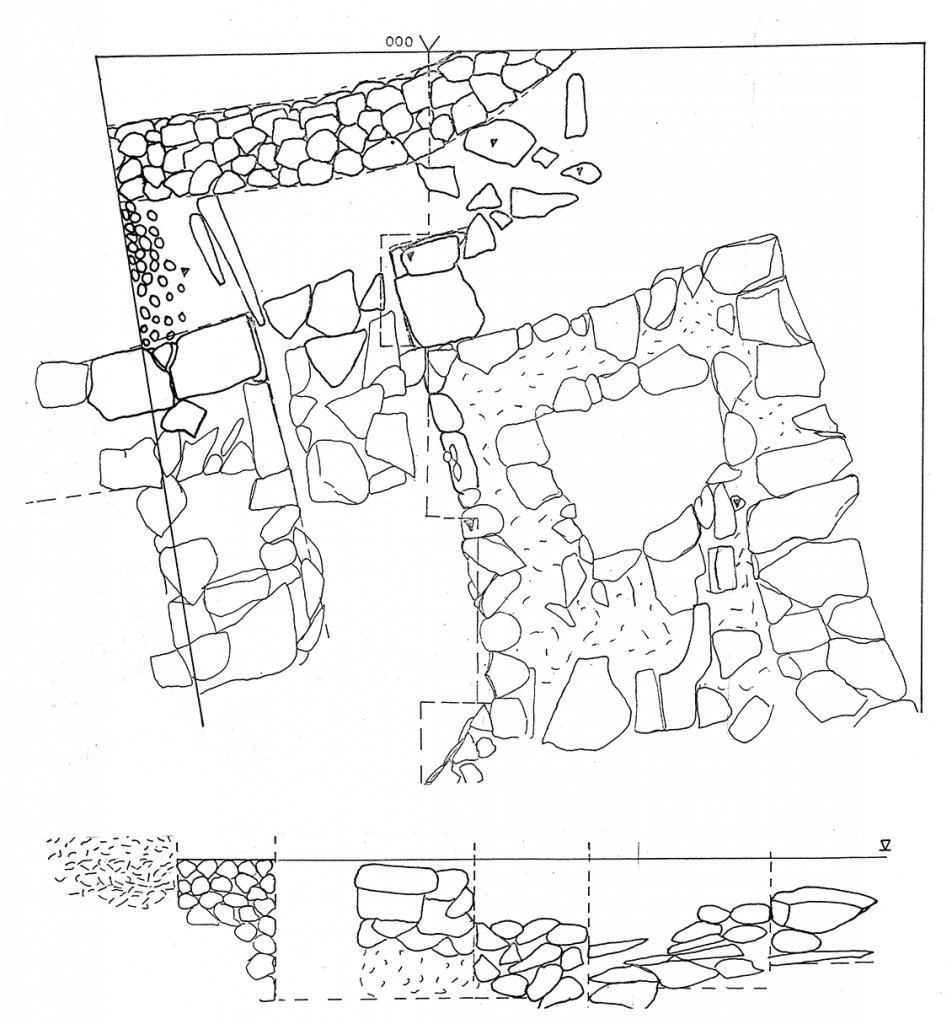

Aperto all’estremità Sud dell’edificio 14 (bouleuterion) con l’intento di accertare se da questo lato esistessero tracce concrete di un ingresso all’edificio (Fig. II.2.1) [3].

Più che di un nuovo saggio di scavo si è trattato di una radicale pulizia dell’area e della rimessa in luce di quanto già si vedeva dopo lo scavo Sestieri ma che nel frattempo si era largamente reinterrato. Purtroppo non è affiorato nessun altro indizio oltre a quelli già noti al Bernabò Brea e che lo avevano convinto ad ipotizzare, da questo lato, un piccolo corridoio di ingresso (largo cm 75-80) che immetteva direttamente nel grande vano, che la presenza di una doppia fila di gradini, su suo lato occidentale, aveva fatto denominare bouleuterion. Quest’ultima funzione, ha trovato un’ampia conferma in occasione di questa recente pulizia quando, seguendo il livello di un acciottolato pavimentale ancora in situ, si è potuto constatare che l’attuale muro Est dell’edificio ricopre interamente un muro più antico su cui s’imposta una gradinata simmetrica a quella già nota.

Di questa gradinata però è attualmente noto un solo filare ma certamente meriterebbe di esser meglio conosciuta e meglio evidenziata, quanto basterebbe cioè per permettere una migliore e più completa lettura della originaria funzione dell’edificio. Se di esso verrà confermato l’utilizzo come luogo di assemblee pubbliche, potrebbe risultare di qualche importanza l’aver potuto calcolare che sulle due gradinate potevano stare, più o meno comodamente seduti, da quaranta a cinquanta persone. Un numero di persone che potrebbe grossomodo corrispondere ai rappresentanti delle singole unità abitative all’interno della cittadella durante la fase Azzurra.

Saggio C

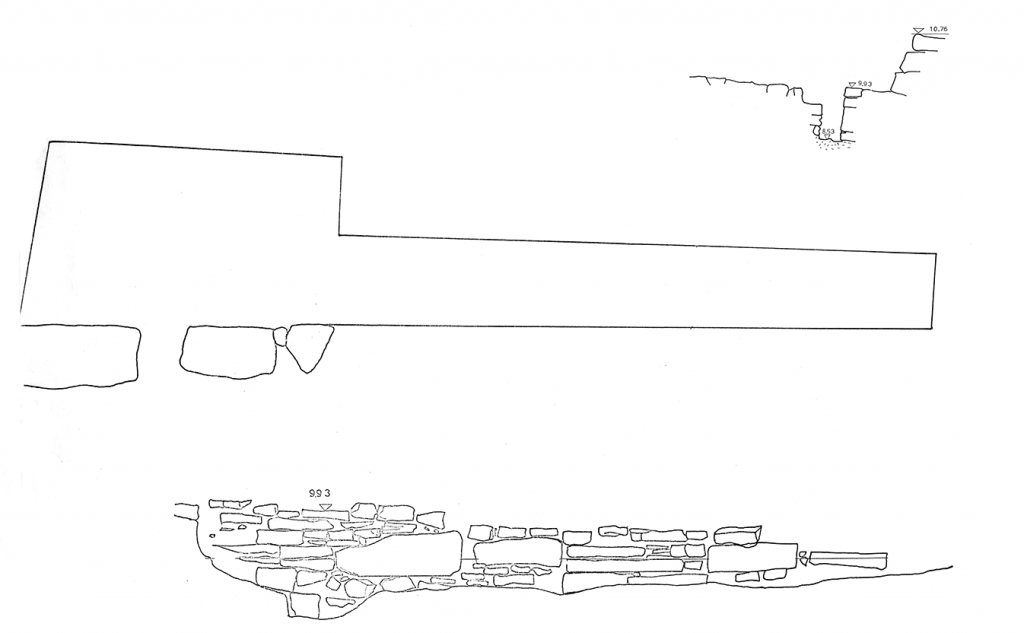

È stato aperto in una limitata superficie (m 0.50 x m 6) a fianco al lato settentrionale del bouleuterion (Fig. II.2.2). In quest’area già Bernabò Brea aveva aperto un saggio [4], accertando che su questo lato non si aprivano porte di accesso al bouleuterion. Si intendeva ora controllare se al di sotto del basolato della strada 102 non esistessero tracce di altre pavimentazioni più antiche o indizi di quella “porta urbica” che invano il Paribeni ricercò nel 1934 con un ampio saggio nello spazio 26 e che il Bernabò Brea continuava ad ipotizzare al di sotto dell’attuale strada basolata, datata solo nella fase Gialla.

Purtroppo la ristrettezza dell’area disponibile per questo nuovo saggio e la necessità di non compromettere ulteriormente quanto resta della superiore pavimentazione stradale, non ha permesso di spingere lo scavo oltre cm 40 dall’attuale superficie della strada. Si raggiungeva comunque la profondità assoluta di m 8,98 s.l.m. che all’incirca corrisponde a quella (m 9,03) del piano di calpestio del bouleuterion, indicato dalle poche lastre pavimentali ancora in situ.

Naturalmente, almeno fino a questa profondità non sono state trovate tracce di quell’acciottolato che, come afferma il Bernabò Brea [5] sulla scorta degli appunti di scavo del Paribeni, all’incirca a questa stessa profondità si sarebbe dovuto incontrare e che avrebbe attestato il livello stradale contemporaneo alla cittadella del periodo Azzurro evoluto.

A questo proposito occorre sottolineare che nonostante quanto si è detto per il saggio A circa il livello di spiccato del muro di cinta (m 7,30 s.l.m). e dei contigui strati (4, 5 e 6) con ceramica del periodo Azzurro evoluto (che si stendono da m 5,60 a 8,80), all’interno di queste mura il livello di frequentazione era a ben altra quota (da m 9 a quasi 11 s.l.m.). Ciò è stato documentato sia all’interno dello stesso bouleuterion sia nel saggio eseguito dal Bernabò Brea nel 1953 all’interno del vano 605 situato nel cuore della collina.

Questa differenza di quota tra la stratigrafia all’esterno e quella all’interno del muro continua ad alimentare in chi scrive il dubbio sulla funzione militare di questo muro almeno così come noi lo conosciamo; privo, cioè, di una concreta prova di un ulteriore alzato in grado di svolgere una funzione realmente difensiva.

Una funzione di contenimento nei riguardi della pressione esercitata dal deposito degli abitati più antichi che tendeva a slittare verso la valle dell’Avlaki sembrerebbe invece più attendibile. Nel corso dello scavo, con strato 4, si era indicato il nucleo di terreno argilloso interpretato come disfacimento di un alzato in mattoni rudi. Con strato 5 invece, il corrispondente terreno documentato sul resto dell’area. Con quest’indicazione sono stati contrassegnati i materiali raccolti in questi strati e di conseguenza quelli degli strati successivi. Ora si è ritenuto opportuno unificare lo strato 4 al 5 così lo strato 6 è diventato 5, 7 è diventato 6 e l’ultimo strato, 8, è diventato 7.

Tra i muri messi in luce dal saggio 1032 del Sestieri [6] (ed il muro est del bouleuterion il saggio ha raggiunto la quota di m 8.91 s.l.m. sgombrando anche l’interro che si era nel frattempo accumulato. Si è constatato che il muro est del bouleuterion (Fig.7) continua oltre di esso raggiungendo il vano 13 di cui costituisce il paramento orientale.

È pertanto evidente anche dalla sua larghezza (m 0.50) che esso non ha alcuna relazione con la fase originaria del bouleuterion.

Saggio E

Viene così indicato un ristretto saggio (m 1 x m 2.50) all’interno dell’ambiente 652c nell’area della piazza 103b.

Lo scopo era quello di accertare l’eventuale presenza di lastre della pavimentazione della piazza la cui originaria sistemazione è ben conservata nello slargo 104 e che, passando sotto la fondazione dei muri del periodo Giallo, si estende fino all’attiguo vano 646. Si è ipotizzato che tale basolato, più o meno conservato, passasse sotto a tutti gli altri vani che il Bernabò Brea [7] riteneva costruiti abusivamente nella fase del tardo periodo Giallo quando la piazza aveva ormai perduto la sua funzione pubblica.

La localizzazione di questo saggio veniva pertanto posta nell’area intermedia tra il vano 646 ed il pozzo circolare, aree in cui il suddetto basolato era ancora conservato anche se con una notevole pendenza verso il centro.

Nell’area del saggio è stata constatata la presenza di almeno due sporadiche e sconnesse lastre pavimentali poste a varie profondità e contenute in uno strato che restituisce materiali ceramici riferibili alla fase gialla.

Queste condizioni di giacitura potrebbero essere dovute alle manomissioni operate dai costruttori delle cosiddette case abusive.

Pertanto l’ipotesi formulata circa la possibilità di un’originaria pavimentazione di tutta la piazza, appare ancora fondata anche se sarà necessario aprire altri saggi negli spazi ancora liberi e possibilmente spingerli anche a profondità maggiori, per meglio documentarla.

Santo Tiné

Note

[1] Ricciardi – Tinè 1991.

[2] Poliochni I; Poliochni II.

[3] Poliochni I, 177 ss, figg. 103-106.

[4] Poliochni I, 179.

[5] Poliochni I, 185.

[6] Poliochni I, atlante tav.10

[7] Poliochni II, 26.